Становление философии в древнем китае и индии. Философия древнего китая и древней индии. Список использованной литературы

Читайте также

Вашему вниманию предлагается философия Древнего Китая, краткое изложение. Китайская философия имеет историю, насчитывающую несколько тысяч лет. Ее происхождение зачастую связывают с Книгой Перемен, древним сборником гаданий, датируемым 2800 г. до н.э., где были указаны некоторые фундаментальные положения китайской философии. Возраст китайской философии можно оценить только ориентировочно (ее первый расцвет, как правило, относят к 6 веку до нашей эры), так как она восходит к устной традиции времен неолита. В этой статье вы можете узнать, что представляет собой философия Древнего Китая, кратко познакомиться с основными школами и направлениями мысли.

В центр внимания философия Древнего Востока (Китай) на протяжении веков ставила практическую заботу о человеке и обществе, вопросы о том, как правильно организовать жизнь в обществе, как жить идеальной жизнью. Этика и политическая философия часто брали верх над метафизикой и эпистемологией. Еще одной характерной чертой китайской философии были размышления о природе и личности, что привело к развитию темы единства человека и Неба, темы о месте человека в космосе.

Четыре философские школы

Четыре особенно влиятельные философские школы возникли в классический период китайской истории, который начался примерно в 500 году до н.э. Это были конфуцианство, даосизм (часто произносится как "таосизм"), монизм и легизм. Когда Китай был объединен в 222 г. до н.э., легизм был принят в качестве официальной философии. Императоры поздней (206 г. до н.э. - 222 г. н.э.) приняли даосизм, а позже, около 100 г. до н.э - конфуцианство. Эти школы оставались главными в развитии китайской мысли вплоть до 20 века. Буддийская философия, появившаяся в 1 веке н.э., широко распространилась в 6 веке (в основном во время правления

В эпоху индустриализации и в наше время философия Древнего Востока (Китай) стала включать в себя концепции, взятые из западной философии, что явилось шагом в сторону модернизации. При правлении Мао Цзэ-дуна марксизм, сталинизм и другие коммунистические идеологии получили распространение в материковом Китае. Гонконг и Тайвань возродили интерес к конфуцианским идеям. Нынешнее правительство Народной Республики Китай поддерживает идеологию рыночного социализма. Философия Древнего Китая кратко изложена ниже.

Ранние верования

В начале правления династии Шан мысль основывалась на идее цикличности, вытекающей из непосредственного наблюдения за природой: за сменой дня и ночи, сменой сезонов, нарастанием и убыванием луны. Эта идея оставалась актуальной на протяжении всей истории Китая. Во времена правления Шан судьбой могло управлять великое божество Шан-ди, в переводе на русский язык - "Всевышний Бог". Культ предков также присутствовал, также были жертвоприношения животных и людей.

Когда была свергнута появилась новая политическая, религиозная и "Мандат Неба". В соответствии с ней, если правитель не соответствует своему положению, он может быть свергнут и заменен другим, более подходящим. Археологические раскопки этого периода указывают на повышение уровня грамотности и частичный отход от веры в Шан-ди. Культ предков стал обычным явлением, а общество стало более светским.

Сто школ

Около 500 г. до н.э., после того как государство Чжоу ослабло, наступил классический период китайской философии (почти в это время появились также первые греческие философы). Период этот известен как Сто школ. Из множества школ, основанных в это время, а также в течение следующего периода Воюющих царств, четырьмя самыми влиятельными были конфуцианство, даосизм, моизм и легизм. В это время, как считается, Кофуций написал "Десять крыльев" и ряд комментариев на Цзин.

Императорская эпоха

Основатель недолгой династии Цинь (221-206 г. до н.э.) объединил Китай под властью императора и установил легизм в качестве официальной философии. Ли Си, основатель легизма и канцлер первого императора династии Цинь Цинь Ши Хуана, предложил ему подавить свободу слова интеллигенции в целях объединения мысли и политических убеждений и сжечь все классические произведения философии, истории и поэзии. Только книги школы Ли Си должны были быть разрешены. После того, как он был обманут двумя алхимиками, пообещавшими ему долгих лет жизни, Цинь Ши Хуан заживо похоронил 460 ученых. Легизм сохранял свое влияние до тех пор, пока императоры поздней династии Хань (206 г. до н.э. - 222 г. н.э.) не приняли даосизм, а позже, около 100 г. до н.э., - конфуцианство в качестве официальной доктрины. Однако даосизм и конфуцианство не были определяющими силами китайской мысли вплоть до 20 века. В 6 веке (в основном во время правления династии Тан) буддийская философия получила всеобщее признание, в основном из-за сходства с даосизмом. Такова в то время была философия Древнего Китая, кратко изложенная выше.

Конфуцианство

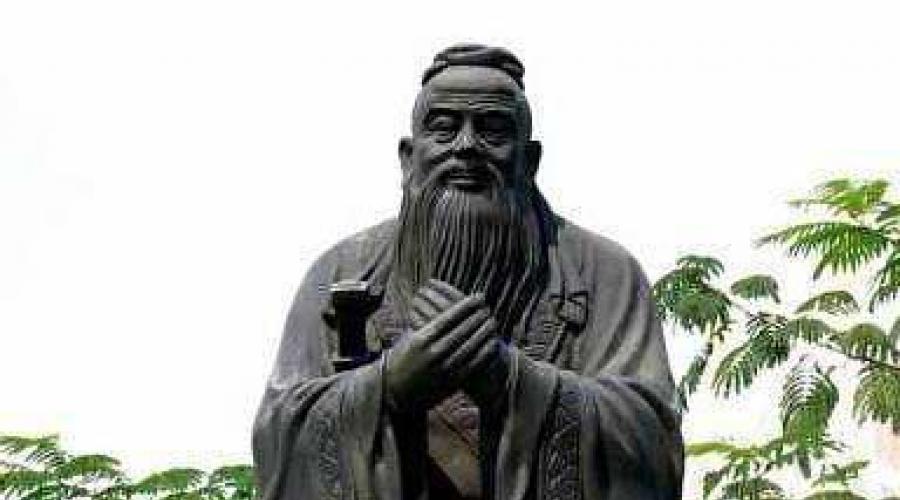

Конфуцианство - коллективное учение мудреца Конфуция, жившего в 551-479 гг. до н.э.

Философия Древнего Китая, может быть представлена в следующем виде. Это сложная система нравственного, социального, политического и религиозного мышления, которая сильно повлияла на историю китайской цивилизации. Некоторые ученые считают, что конфуцианство являлось государственной религией имперского Китая. Конфуцианские идеи нашли отражение в культуре Китая. Мэн-цзы (4 век до н.э.) считал, что человек обладает достоинством, которое следует культивировать, чтобы стать "хорошим". рассматривал человеческую природу как изначально злую, но которую путем самодисциплины и самосовершенствования можно преобразовать в добродетель.

Конфуций не был намерен основать новую религию, он лишь хотел интерпретировать и возродить безымянную религию династии Чжоу. Древняя система религиозных правил себя исчерпала: почему боги допускают социальные проблемы и несправедливость? Но если не духи рода и природы, что же является основой стабильного, единого и прочного общественного порядка? Конфуций считал, что этой основой является разумная политика, реализуемая, однако, в религии Чжоу, ее ритуалах. Он не интерпретировал эти ритуалы, как жертвы богам, а как церемонии, воплощающие цивилизованные и культурные модели поведения. Они воплощали для него этическое ядро китайского общества. Термин "ритуал" включал социальные ритуалы - любезности и принятые нормы поведения - то, что мы сегодня называем этикетом. Конфуций считал, что только цивилизованное общество может иметь стабильный и прочный порядок. Философия Древнего Китая, школы мысли и последующие учения многое взяли из конфуцианства.

Даосизм

Даосизм - это:

1) философская школа, основанная на текстах Дао Дэ Цзин (Лао-цзы) и Чжуан-цзы;

2) китайская народная религия.

"Дао" буквально означает "путь", но в религии и философии Китая это слово приняло более абстрактное значение. Философия Древнего Китая, краткое описание которой представлено в данной статье, почерпнула многие идеи из этого абстрактного и, казалось бы, простого понятия о "пути".

Инь и Ян и теория пяти элементов

Точно неизвестно, откуда возникла мысль о двух началах Инь и Ян, вероятно, она возникла в эпоху древней китайской философии. Инь и Ян - два взаимодополняющих принципа, взаимодействие которых образует все феноменальные явления и изменения в космосе. Ян - активное начало, а Инь - пассивное. Дополнительные элементы, такие как день и ночь, свет и тьма, активность и пассивность, мужское и женское начало и другие, являются отражением Инь и Ян. Вместе эти два элемента составляют гармонию, а идея гармонии распространяется в медицине, искусстве, боевых искусствах и социальной жизни Китая. Философия Древнего Китая, школы мысли также впитали в себя эту идею.

Концепция Инь-Ян часто связывается с теорией пяти элементов, объясняющей природные и социальные явления как результат комбинации пяти основных элементов или агентов космоса: дерева, огня, земли, металла и воды. Философия Древнего Китая (кратко самое главное изложено в этой статье) непременно включает в себя эту концепцию.

Легализм

Легализм берет истоки в идеях китайского философа Сюнь-цзы (310-237 гг. до н.э.), который считал, что этические нормы необходимы, чтобы контролировать дурные наклонности человека. Хань Фэй (280-233 гг. до н.э.) развил эту концепцию в тоталитарной прагматической политической философии, основанной на принципе, что человек стремится избежать наказания и достигнуть личной выгоды, так как люди по природе своей эгоистичны и злы. Таким образом, если люди начнут беспрепятственно проявлять свои естественные наклонности, это приведет к конфликтам и социальным проблемам. Правитель должен поддерживать свою власть с помощью трех составляющих:

1) закон, или принцип;

2) метод, тактика, искусство;

3) легитимность, власть, харизма.

Закон должен строго наказывать нарушителей и вознаграждать тех, кто ему следует. Легизм был избран философией династии Цинь (221-206 гг. до н.э.), впервые объединившей Китай. В отличие от интуитивной анархии даосизма и добродетельности конфуцианства легизм считает требования порядка важнее других. Политическая доктрина была разработана в жестокое время четвертого века до нашей эры.

Легисты считали, что правительству не следует обманываться благочестивыми, недостижимыми идеалами "традиции" и "гуманности". По их мнению, попытки улучшить жизнь в стране с помощью образования и этических заповедей обречены на провал. Вместо этого люди нуждаются в сильном правительстве и тщательно разработанном своде законов, а также в полицейской силе, которая бы требовала строгого и беспристрастного соблюдения правил и сурово наказывала нарушителей. Основатель династии Цинь возлагал на эти тоталитарные принципы большие надежды, считая, что правление его династии будет длиться вечно.

Буддизм

И Китая имеет много общего. Хотя буддизм возник в Индии, он имел большое значение в Китае. Считается, что буддизм появился в Китае в период правления династии Хань. Около трехсот лет спустя, во время правления восточной династии Цзинь (317-420 гг.) он пережил взрыв популярности. В течение этих трехсот лет сторонниками буддизма были в основном приезжие, кочевые люди из западных регионов и Центральной Азии.

В некотором смысле буддизм никогда не был принят в Китае. По крайней мере, не в чисто индийской форме. Философия Древней Индии и Китая все же имеет множество отличий. Легенды изобилуют рассказами об индийцах, таких как Бодхидхарма, которые прививали различные формы буддизма в Китае, но в них мало упоминается о тех неизбежных изменениях, которым подвергается учение при переносе его на иностранную почву, тем более на такую богатую, какой являлся Китай того времени в отношении философской мысли.

Отдельные черты индийского буддизма были непонятны практическому китайскому уму. С его традицией аскетизма, доставшейся в наследство от индуистской мысли, индийский буддизм может легко принимать вид отложенного вознаграждения, предусмотренного в медитации (медитировать сейчас, достичь Нирваны позже).

Китайцы, находящиеся под сильным влиянием традиции, поощряющей трудолюбие и удовлетворение жизненных потребностей, не могли принять эту и другие практики, которые казались потусторонними и не имеющими отношения к повседневной жизни. Но, будучи практичными людьми, многие из них видели и некоторые хорошие идеи буддизма в отношении как человека, так и общества.

Война восьми князей - это гражданская война между князьями и царями династии Цзинь в период с 291 по 306 гг., во время которой кочевые народы северной части Китая, от Маньчжурии до восточной Монголии, в большом количестве были включены в ряды наемных войск.

Примерно в это же время уровень политической культуры Китая заметно снизился, возродилось учение Лао-цзы и Чжуан-цзы, постепенно адаптированное до буддийской мысли. Буддизм, появившийся в Индии, принял в Китае совершенно иной вид. Возьмем, например, концепцию Нагарджуна. Нагарджуна (150-250 гг. н.э.), индийский философ, наиболее влиятельный буддийский мыслитель после самого Гаутамы Будды. Основным его вкладом в буддийскую философию была разработка концепции Шуньяту (или "пустоты") в качестве элемента буддийской метафизики, гносеологии и феноменологии. После импорта в Китай концепция Шуньята была изменена с "Пустоты" до "Чего-то существующего" под влиянием традиционной китайской мысли Лао-цзы и Чжуан-цзы.

Моизм

Философия Древнего Китая (кратко) моизм основана философом Мози (470-390 гг. до н.э.), который способствовал распространению идеи всеобщей любви, равенства всех существ. Мози считал, что традиционная концепция является противоречивой, что человеческие существа нуждаются в руководстве, чтобы определить, какие традиции являются приемлемыми. В моизме мораль определяется не по традиции, она скорее соотносится с утилитаризмом, стремлением к благу для наибольшего числа людей. В моизме считается, что правительство - инструмент для обеспечения такого руководства, а также для стимулирования и поощрения социального поведения, приносящего пользу наибольшему числу людей. Такие занятия, как песни и танцы, считались расточительством ресурсов, которые могли быть использованы для обеспечения людей продовольствием и жильем. Моисты создали свои собственные высокоорганизованные политические структуры и жили скромно, ведя аскетический образ жизни, практикуя свои идеалы. Они были против любой формы агрессии и верили в божественную силу неба (Тянь), которая наказывает за аморальное поведение людей.

Вы изучили, что представляет собой философия Древнего Китая (краткое содержание). Для более полного понимания советуем более подробно познакомиться с каждой школой отдельно. Особенности философии Древнего Китая кратко были изложены выше. Надеемся, что этот материал помог вам разобраться в основных моментах и оказался полезен для вас.

Философия Древнего Китая и Индии.

I . Введение.

II. Философия древней Индии.

2. Философия упанишад.

5. Джайнизм.

6. Буддизм.

- Учение «Бхагавадгиты».

9. Миманса.

10. Санкхья.

II. Философия Древнего Китая.

1. Конфуцианство.

2. Даосизм.

4. Легизм.

III. Заключение.

I. Введение.

Возникновение философии относится к 6 в. до нашей эры. В это время в странах Древнего Востока таких как Индия, Китай и Древней Греции происходил переход от мифологического мировоззрения к понятийно-философскому мышлению.

Мифологическое сознание характеризуется синкретичностью, в нем все находится в единстве и нерасчлененности: правда и вымысел, субъект и объект, человек и природа. В месте с тем оно носит антропоморфный характер. В мифе человек не выделяет себя из мира, более того, он очеловечивает сам мир и природу, объясняет ее происхождение и существование по аналогии с самим собой.

Философия отличается от мифа тем, что она основывается на разуме и логике. Но на первых порах философия была тесно связана с мифом.

Переход от мифа к философии был связан с целым рядом факторов социального, экономического и духовного характера. Это такие факторы как развитие аграрного и ремесленного производства, перехода от бронзы к железу, возникновение государственных структур и правовых норм, накопление научных знаний, появление разделения труда и товарно – денежных отношений. Все эти предпосылки дали импульс различным направлениям восточной философии. Мы рассмотрим индийскую и китайскую философии.

В истории философии Индии выделяют несколько периодов. Это ведийский и эпический период. Разделение это весьма условно.

1. Философия ведийского периода.

Ведийский период характеризуется господством брахманизма, основанного на племенных верованиях и обычаях, которые были изложены в четырех Ведах (с санскpита "знание, ведение") – сборниках гимнов, молитв, заклинаний, песнопений в честь богов. Веды называют «Пеpвым памятником мысли дpевних индийцев». Ведийская философия – это учение эпохи разложения первобытно – общинного строя Индии и возникновение раннеклассовых рабовладельческих обществ.

Веды, возникнув между вторым и первым тысячелетием до нашей эры, сыграли огромную, определяющую pоль в развитии духовной культуры древнеиндийского общества, включая pазвитие философской мысли. В них впервые делается попытка философского толкования окружающей человека среды. Хотя в них содержится полусуевеpное, полумифическое, полуpелигиозное объяснение окружающего человека мира, тем не менее их pассматpивают в качестве пpедфилософских, дофилософских источников. Собственно, первые литеpатуpные произведения, в которых делаются попытки философствования, т.е. толкования окружающего человека мира, по своему содержанию не могли быть другими. В образном языке Вед выражено весьма древнее религиозное миpовоззpение, первое философское представление о мире, человеке, нравственной жизни. Веды делятся на четыре группы (или части). Древнейшая из них - Самхиты (гимны). Самхиты, в свою очеpедь, состоят из четырех сборников. Самый ранний из них - Ригведа, сборник религиозных гимнов (около полутоpа тысяч дет до нашей эры). Вторая часть Вед - Брахманы (сборник ритуальных текстов). На них опиралась религия брахманизма, господствовавшая до возникновения буддизма. Третья часть Вед - Аpаньяки ("лесные книги", правила поведения для отшельников). Четвертая часть Вед – Упанишады – и есть собственно философская часть, возникшая около тысячи лет до нашей эры.

2. Философия упанишад.

Первоначально упанишад означали сидение вокруг учителя с целью познания истины. Затем этот термин стал означать тайное учение.

В упанишадах развивается тематика Вед: идея единства всего сущего, космологическая тематика, поиск причинно – следственных связей явлений и т. д. Упанишады не дают целостной системы представлений о мире, в них можно найти лишь массу разнородных воззрений. Примитивные анимистические представления, интерпретации жертвенной символики (часто на мистической основе) и спекуляции жрецов перемежаются в них со смелыми абстракциями, которые можно охарактеризовать как первые формы действительно философского мышления Древней Индии. Господствующее место в упанишадах занимает, прежде всего, новое истолкование явлений мира, согласно которому в качестве первоосновы бытия выступает универсальный принцип – безличное сущее(брахма), отождествляемое также с духовной сущностьюкаждого индивида.

В упанишадах брахмаявляется абстрактным принципом, полностью лишенным прежних ритуальных зависимостей и предназначенным для постижения вечной, вневременной и надпространственной, многоликой сущности мира. Понятие атманиспользуется для обозначения индивидуальной духовной сущности, души, которая, как уже говорилось, отождествляется с универсальным принципом мира (брахма). Констатация идентичности различных форм бытия, выяснение тождества бытия каждого индивида с универсальной сущностью всего окружающего мира являются ядром учения упанишад.

Неотделимой частью этого учения является концепция круговорота жизни(самсара) и тесно с нею связанный закон воздаяния(карма). Учение о круговороте жизни, в котором человеческая жизнь понимается как определенная форма бесконечной цепи перерождений, имеет свое начало в анимистических представлениях, исконных жителей Индии. Оно также связано с наблюдением определенных циклических природных явлений, с попыткой их интерпретации.

Закон кармы диктует постоянное включение в круговорот перерождений и детерминирует будущее рождение, которое является результатом всех деяний предшествующих жизней. Только тот, свидетельствуют тексты, кто совершал благие действия, жил в согласии с действующей моралью, родится в будущей жизни как брахман, кшатрия или вайшья. Тот, чьи действия не были правильны, может в будущей жизни родиться как член низшей варны (сословия), либо же его атман попадет в телесное хранилище животного; не только варны, но и все, с чем человек встречается в жизни, определено кармой.

Здесь представлена своеобразная попытка объяснить имущественные и социальные различия в обществе как следствия этического результата деятельности каждого индивида в прошлых жизнях. Таким образам, тот, кто действует в соответствии с существующими нормами, может, согласно упанишадам, подготовить себе лучшую участь в некоторых из будущих жизней.

Познание (одна из центральных тем упанишад) состоит в полном осознании тождества атмана и брахмы, и лишь тот, кто это единство осознает, освобождается из бесконечной цепи перерождений (самсары) и возносится над радостью и скорбью, жизнью и смертью. Его индивидуальная душа возвращается к брахме, где и остается вечно, выйдя из-под влияния кармы. Это и есть, как учат упанишады, путь богов (деваяна).

Упанишады в основном идеалистическое учение, однако оно не целостно в этой основе, так как в нем встречаются взгляды, близкие к материализму. Это относится, в частности, к учению Уддалака, хотя и он не выработал целостной материалистической доктрины. Уддалака приписывает творческую силу природе. Весь мир явлений состоит из трех материальных элементов – тепла, воды и пищи (земли). И даже атман является материальной присущностью человека. С материалистических позиций отбрасываются представления, согласно которым вначале мира было не-сущее(асат), из которого зародилось сущее(сат) и весь мир явлений и существ.

Упанишады имели большое влияние на развитие последующего мышления в Индии. Прежде всего учение о самсаре и карме становится исходным положением для всех последующих религиозных и философских учений, за исключением материалистических. Ко многим идеям упанишад часто обращаются некоторые более поздние философские школы, прежде всего веданта.

3. Философия эпического периода.

Философия эпического периода развивается в 6 в. до нашей эры, когда в индийском обществе происходят значительные перемены. Развивается аграрное и ремесленное производство, утрачивает свое влияние институт племенной власти и увеличивается власть монархии. Название «эпический период» происходит от слова эпос. Это связано с тем, что в это время эпические поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата» служат средством выражения героического и божественного в человеческих отношениях. В мировоззрении индийского общества происходят изменения. Усиливается критика ведического брахманизма. Интуиция уступает место исследованию, религия философии. Внутри философии появляются противоположные и враждующие между собой школы и системы, в которых отражаютяс реальные противоречия того времени.

4. Материалистическое учение чарвака.

Среди многообразия приверженцев новых взглядов, которые восстали против авторитета Вед выделяются представители таких систем, как чарвака (материалисты), джайнизм и буддизм. Они относятся к неортодоксальным школам индийской философии.

Чарвака – это материалистическое учение в древней и Средневековой Индии. Возникновение данного учения связывают с мифическим мудрецом Брихаспати. Некоторые приписывают возникновение учения Чарваке. Поэтому иногда это учение называют «Чарвакой».

В основе Локаяты (поздняя разновидность родственной философской концепции) лежит учение о том, что все предметы состоят из четырех элементов: земли, огня, воды и воздуха. Элементы существуют вечно и являются неизменными. Все свойства предметов зависят от того, сочетанием каких элементов они являются, и от пропорций, в которых эти элементы сочетаются. Сознание, разум и органы чувств тоже возникают в результате сочетания этих элементов. После смерти живого существа это сочетание распадается, его элементы присоединяются к элементам соответствующей разновидности неживой природы. Единственный источник познания – ощущение. Органы чувств могут воспринимать предметы, так как они сами состоят из тех же элементов, что и предметы. На этом основании учение отрицает существование внечувственных и сверхчувственных объектов, и прежде всего бога, души, воздаяния за дела, рая, ада и т.д. Чарвака отрицает существование какого-либо другого мира, кроме материального.

Оценивая философию материалистов, можно сделать вывод. Что она много сделала для критики старой религии и философии. «Философия чарваков, - пишет крупнейший современный философ Индии С. Радхакришнан, - представляет собой фантастическое усилие, направленное на освобождение современного ей поколения от бремени прошлого, которое довлело над ним. Устранение догматизма, происходившее с помощью этой философии, было необходимо для того, чтобы освободить место для конструктивных усилий умозрения».

В тоже время эта философия имела серьезные недостатки. Она была односторонним мировоззрением, отрицающим роль интеллекта, разума в познании. С точки зрения этой школы невозможно было объяснить, откуда берутся абстрактные, всеобщие идеи и моральные идеалы.

Несмотря на очевидные и серьезные недостатки, школа чарваков положила начало критики брахманистского направления в индийской философии, подорвала авторитет Вед и оказала влияние на развитие философской мысли в Индии.

5. Джайнизм.

Еще одной неортодоксальной школой в индийской философии является джайнизм.

Основателем джайнистского учения считается Махавира Вардхамана (жил в VI в. до н. э.), происходил из богатого кшат-рийского рода в Видехе (нынешний Бихар). В возрасте 28 лет он покидает родной дом, чтобы после 12 лет аскезы и философских рассуждений прийти к принципам нового учения. Потом он занимался проповеднической деятельностью. Сначала он нашел учеников и многочисленных последователей в Бихаре, однако вскоре его учение распространилось по всей Индии. Согласно джайнистской традиции, он был только последним из 24 учителей – тиртхакаров(творцов пути), учение которых возникло в далеком прошлом. Джайнистское учение длительное время существовало лишь в виде устной традиции, и сравнительно поздно (в V в. н. э.) был составлен канон. Поэтому не всегда легко отличить изначальное ядро джайнистской доктрины от позднейших интерпретаций и дополнений. Джайнистское учение, в котором (как и в других индийских системах) религиозные спекуляции смешиваются с философскими рассуждениями, провозглашает дуализм. Сущность личности человека двояка – материальная(аджива) и духовная(джива). Связующим звеном между ними является карма, понимаемая как тонкая материя, которая образует тело кармы и дает возможность душе соединяться с грубой материей. Соединение неживой материи с душой узами кармы приводит к возникновению индивида, а карма постоянно сопровождает душу в бесконечной цепи перерождений.

Джайнисты верят, что человек при помощи своей духовной сути может контролировать материальную суть и управлять ею. Лишь он сам решает, что добро и зло и к чему отнести все то, что встречается ему в жизни. Бог – это всего лишь душа, которая когда-то жила в материальном теле и освободилась из пут кармы и цепи перерождений. В джайнистской концепции бог не рассматривается как бог-творец или бог, который вмешивается в человеческие дела.

Джайнизм уделяет большое внимание разработке этики, традиционно называемой три драгоценности(триратна). В ней говорится о правильном понимании, обусловленном правильной верой, о правильном познании и вытекающем отсюда правильном знании и, наконец, о правильной жизни. Первые два принципа касаются, прежде всего, веры и знания джайнистского учения. Правильная жизнь, в понимании джайнистов, по сути большая или меньшая степень аскезы. Путь освобождения души от самсары – сложный и многофазный. Целью является личное спасение, ибо человек может освободиться лишь сам, и никто ему не может помочь. Этим объясняется эгоцентрический характер джайнистской этики.

Космос, согласно джайнистам, вечен, он не был никогда создан и не может быть уничтожен. Представления об упорядочении мира исходят из науки о душе, которая постоянно ограничивается материей кармы. Души, которые ею в большей степени обременены, помещаются наиболее низко и, по мере того как они избавляются от кармы, постепенно поднимаются выше и выше, пока не достигнут наивысшей границы. Кроме того, канон содержит и рассуждения об обеих основных сущностях (джива – аджива), об отдельных компонентах, из которых состоит космос, о так называемой среде покоя и движения, о пространстве и времени.

С течением времени в джайнизме сформировалось два направления, которые отличались, в частности, пониманием аскезы. Ортодоксальные взгляды отстаивали дигамбары(буквально: одетые воздухом, т. е. отвергающие одежду), более умеренный подход провозглашали шветамбары (буквально: одетые в белое). Влияние джайнизма постепенно падало, хотя он сохранился в Индии и поныне. Джайны составляют примерно полпроцента населения Индии. Джайны влиятельны, так как богаты.

- Буддизм.

Рассмотрим еще одну неортодоксальную школу индийской философии – буддизм. Также как и джайнизм буддизм возник в 6 веке до нашей эры. Ее основателем является индийский принц Сиддхартха Гаутама, который в последствии получил имя Будды (пробужденный, просветленный), так как после долгих лет отшельничества и аскезы достиг пробуждения. В течение жизни у него было много последователей. Вскоре возникает многочисленная община монахов и монахинь. Его учение приняли и большое количество людей, ведущих светский образ жизни, которые стали придерживаться от дельных принципов доктрины Будды.

Центром учения являются четыре благородные истины, которые Будда провозглашает в самом начале своей проповеднической деятельности. Согласно им, существование человека неразрывно связано со страданием:

1. Рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого – это все ведет к страданию;

2. Причиной страдания является жажда(тршна), ведущая через радости и страсти к перерождению, рождению вновь;

3. Устранение причин страдания заключается в устранении этой жажды;

4. Путь, ведущий к устранению страданий, - благой восьмеричный путь – заключается в следующем: правильное суждение, правильное решение, правильная речь, правильная жизнь, правильное стремление, правильное внимание и правильное сосредоточение. Отвергается как жизнь, посвященная чувственным удовольствиям, так и путь аскезы и самоистязания.

Всего выделяется пять групп этих факторов. Кроме физических тел(рупа) существуют психические, такие, как чувства, сознание и т. д. Рассматриваются и влияния, действующие на эти факторы в течение жизни индивида. Особое внимание уделяется дальнейшему уточнению понятия «жажда» (тршна).

На этой основе разрабатывается содержание отдельных разделов восьмеричного пути. Правильное суждение отождествляется с правильным пониманием жизни как юдоли скорби и страданий, правильное решение понимается как решимость проявлять сочувствие ко всем живым существам. Правильная речь характеризуется как бесхитростная, правдивая, дружественная и точная. Правильная жизнь заключается в соблюдении предписаний нравственности – знаменитых буддийских пяти заповедей (панчашила), которых должны придерживаться как монахи, так и светские буддисты. Это следующие принципы: не вредить живым существам, не брать чужого, воздерживаться от запрещенных половых контактов, не вести праздных и лживых речей и не пользоваться опьяняющими напитками. Подвергаются анализу и остальные ступени восьмеричного пути, в частности последняя ступень – вершина этого пути, к которой ведут все остальные ступени, рассматриваемые лишь как подготовка к ней. Правильное сосредоточение, характеризуемое четырьмя степенями погружения(джхана), относится к медитации и медитационной практике. В текстах ей уделяется весьма много места, рассматриваются отдельные аспекты всех психических состояний, которые сопровождают медитацию и медитационную практику.

Монах,прошедший все стадии восьмеричного пути и с помощью медитаций пришедший к освобождающему познанию, становится архатом, святым, который стоит на пороге конечной цели – нирваны(буквально: угасание). Здесь подразумевается не гибель, но выход из круговорота перерождений. Человек этот уже не переродится вновь, но войдет в состояние нирваны.

Наиболее последовательно исходного учения Будды придерживалось направление хинаяна(«малая повозка»), в котором путь к нирване полностью открыт только монахам, отвергшим мирскую жизнь. Другие школы буддизма указывают на это направление лишь как на индивидуальную доктрину, не подходящую для распространения учения Будды. В учении махаяны («большая повозка») важную роль играет культ; бодхисатв – индивидов, уже способных войти в нирвану, но откладывающих достижение конечной цели из-за того, чтобы помочь в ее достижении и другим. Бодхисатва добровольно принимает страдания и чувствует свое предопределение и призвание заботиться о благе мира так долго, пока не будут избавлены от страдания все. Последователи махаяны рассматривают Будду не как историческую личность, основателя учения, а как наивысшее абсолютное существо. Сущность Будды выступает в трех телах, из них только одно проявление Будды – в образе человека – наполняет все живое. Особое значение приобретают в махаяне обряды и ритуальные действия. Будда и бодхисатвы становятся объектом поклонения. Ряд понятий старого учения (например, некоторые ступени восьмеричного пути) наполняется новым содержанием.

Кроме хинаяны и махаяны – этих главных направлений – существовал и целый ряд других школ. Буддизм вскоре после возникновения распространился на Цейлоне, позже через Китай проник на Дальний Восток.

Буддизм – одна из широко распространенных (в основном за пределами Индии) мировых религий.

- Учение «Бхагавадгиты».

Помимо неортодоксальных школ в индийской философии существовали и ортодоксальные. Одной из них являлось философское учение «Бхагавадгиты». В отличие от неортодоксальных школ (чарваков, дайнистов и буддистов) эта философия не отрицает авторитета Вед, а напротив опирается на них. Наиболее значительной и знаменитой книгой не только этого периода, но и всей истории Индии считается «Бхагавадгита». Она является частью шестой книги «Махабхараты». «Бхагавадгита» в переводе означает песнь бога Кришны, или божественная песнь. Ее написание датируется 1 тысячилетием до нашей эры. Она выражала потребность масс заменить старую религию упанишад на менее абстрактную и формальную.

В отличие от упанишад, где философия представлена в виде отдельных высказываний и положений, здесь появляются уже pазвеpнутые и цельные философские концепции, дающие трактовку миpовоззpенческих проблем. Главное значение среди этих концепций пpиобpетает учение санкхьи и тесно связанной с ним йоги, которые эпизодически упоминались в упанишадах. Основу концепции составляет положение о пpакpите, как источнике всего бытия (в том числе и психики, сознания) и независимом от нее чистом духе - пуpуше (именуемом также бpахманом, атманом). Таким образом, миpовоззpение дуалистично, основано на признании двух начал.

Основное содеpжание «Бхагавадгиты» составляют поучения бога Кpишны. Бог Кpишна, согласно индийской мифологии, является восьмой аватаpой (воплощением) бога Вишну. Бог Кpишна говорит о необходимости для каждого человека выполнять свои социальные функции и обязанности, быть безразличным к плодам мирской деятельности, все свои помыслы посвящать богу. «Бхагавадгита» содержит важные представления древнеиндийской философии: о тайне рождения и смерти; о соотношении пpакpити и пpиpоды человека; о гунах (тpех матеpиальных началах, pожденных пpиpодой: тамас - косное инеpтное начало, pаджас - стpастное, деятельное, возбуждающее начало, саттва - возвышающее, пpосветленное, сознательное начало. Их символами являются соответственно чеpный, кpасный и белый цвета), опpеделяющих жизнь людей; о нpавственном законе (дхаpме) исполнения долга; о пути йогина (человека, посвятившего себя йоге - совеpшенствованию сознания); о подлинном и не подлинном знании. Главными достоинствами человека называются уравновешенность, отрешенность от страстей и желаний, непpивязанность к земному.

Философское обоснование индуизма содержится в шести системах:

1. Веданта;

2. Миманса;

3. Санкхья;

5. Вайшешика;

8. Веданта («завершение вед»).

Основные положения Веданты изложены Бадараяном в сочинении Веданта-сутры. В ведантах существует два направления – адвайта и вишишта-адвайта. Основателем адвайты был Шанкара в 8 веке. Согласно адвайте в мире не существует никакой другой реальности, кроме единой высшей духовной сущности – Брахмана, который неопределим, необусловлен и бескачествнен. Представление о многообразии предметов и явлений вселенной является результатом неведения – кроме бога все является иллюзией. Основные методы познания, согласно адвайте, - это интуиция и откровение, а вывод и ощущение играют второстепенную роль. Цель человека – постижение того, что за всем многообразием стоит единое божество.

Согласно вишишта-адвайты, основоположником которого является Рамануджи, существует три реальности: материя, душа и бог. Они находятся во взаимоподчинении: индивидуальная душа подчиняет себе материальное тело, а бог господствует над ними обоими. Без бога и душа и тело могут существовать только как чистые понятия, а не как действительность. Цель человека – освобождение от материального существования, которого можно достичь путем духовной активности, знаний и любви к богу.

9. Миманса.

Цель Мимансы – оправдание ведического ритуала, но содержащиеся в Ведах философские и религиозные положения должны быть логически обоснованы.

В основе учения лежит убеждение в том, что конечное освобождение от воплощенного состояния не может быть рационально объяснено, оно достижимо только с помощью знаний и сознательных усилий. Основное внимание должно быть направлено на неукоснительное соблюдение религиозного общественного долга - дхармы, который заключается в выполнении обрядов и в подчинении запретам, налагаемым кастой. Следование дхарме приведет индивида к конечному освобождению. Миманса признает существование материального и духовного начал во вселенной.

10. Санкхья.

Данное учение признает существование двух первоначал во вселенной: материального – пракрити (материя, природа) и духовного – пуруши (сознание). Материально начало находится в постоянном изменении и развитии, подчинено закону причинно-следственной связи. Духовное начало – это вечный, не меняющийся принцип индивидуальности, сознание, созерцающее как ход жизни живого существа, в котором оно находится, так и процесс эволюции вселенной, взятой в целом. Все изменения материального начала зависят от того, в каком соотношении в ней представлены три гуны (основные тенденции существования материального мира): саттва (ясность, чистота), тамас (инертность), раджас (активность). Сочетания этих гун приводят к появлению всего многообразия природы. Контакт материального начала с духовным приводят к развитию индивида и вселенной. Каждое живое существо состоит из трех частей: духовного начала, тонкого тела и грубого тела. Тонкое тело состоит из интеллекта, органов чувств и связанных с ними элементов и чувства «Я». Тонкое тело является сосредоточением кармы и следует за духовным началом, пока последнее не достигнет полного освобождения от воплощения в какое-либо существо. Грубое тело состоит из материальных элементов и гибнет со смертью существа.

Возникновение данного учения связано с древним мифическим мудрецом Готамой. Согласно ньяе, существует материальная вселенная, состоящая из атомов, сочетание которых образует все предметы. Кроме того, во вселенной существует бесчисленное множество душ, которые могут быть связанными с материальными атомами, либо могут быть в свободном состоянии. Высшим духовным регулирующим началом является бог Ишвара. Бог не является создателем атомов, а только создает сочетание атомов и вызывает связь душ с атомами или освобождение душ от атомов. Учение признает четыре способа познания: ощущение, вывод, аналогию и свидетельство других людей.

12. Вайшешика (с санскрита – «особенность»).

Учение устанавливает семь категорий для всего существующего: субстанцию, качество, действие, общность, особенность, присущность, небытие. «Субстанция», «качество» и «действие» существуют реально. «Общность», «особенность» и «присущность» – продукты умственной деятельности. Категория «особенность» играет особую роль в учении, так как в ней отражается реальное разнообразие субстанций. Мир состоит из субстанций, обладающий качеством и действием. Вайшешика выделяет 9 субстанций: земля, вода, свет, воздух, эфир, время, пространство, душа, ум. Атомы земли, воды, света и воздуха образуют все материальные объекты. Атомы вечны, неделимы, не имеют протяжения, но их комбинации образуют все протяженные тела. Соединением атомов управляет мировая душа. В результате постоянного движения атомов мир, существующий во времени, пространстве и эфире, периодически создается и разрушается. По качеству атомы разделяют на четыре рода, в зависимости от происхождения. Атомы вызывают четыре вида ощущений: осязание, вкус, зрение и обоняние.

Йога опиpается на Веды и является одной из ведических философских школ. Йога означает "сосpедоточение", ее основателем считается мудpец Патанджали (2 в. до н.э.).

Согласно учению, основной целью всех поступков человека должно быть полное освобождение от материального существования. Два условия такого освобождения – войрагья (бесстрастие и отрешенность) и йога (созерцание). Первое основано на убежденности в бесплодности мирской жизни, исполненной зла и страданий.

Йога - есть индивидуальный путь спасения, пpедназначенный для достижения контpоля над чувствами и мыслями, в пеpвую очеpедь, пpи помощи медитации. В системе йоги веpа в бога pассматpивается как элемент теоpетического миpовоззpения и как условие пpактической деятельности, напpавленной на освобождение от стpаданий. Соединение с Единым необходимо для осознания собственного единства. Пpи успешном овладении медитацией, человек пpиходит к состоянию самадхи (т.е. состоянию полной интpавеpсии, достигаемой после целого pяда физических и психических упpажений и сосpедоточенности). Кpоме этого, йога включает в себя и пpавила пpиема пищи. Пища делится на три категории соответственно трем гунам материальной природы, к которой она относится. например, пища в гунах невежества и страсти способна умножить страдания, несчастья, болезни (прежде всего, это мясо). Учителя йоги особое внимание обращают на необходимость выработки терпимости по отношению к другим учениям.

II. Философия Древнего Китая.

Китайская философия, как и китайская культура в целом, в период своего возникновения и развития не испытывала существенного влияния никаких иных, не китайских, духовных традиций. Это вполне самостоятельная философия.

Начало китайского философского мышления, подобно тому, как это было позже в Древней Греции, уходит корнями в мифологическое мышление. В китайской мифологии мы встречаемся с обожествлением неба, земли и всей природы как реальностей, образующих среду человеческого существования. Из этой среды выделяется наивысший принцип, который правит миром, сообщает существование вещам. Этот принцип иногда понимается как наивысший правитель (шан-ди), но чаще он представляется словом «небо» (тянь).

Китай - страна древней истории, культуры, философии; уже в середине второго тысячелетия до н. э. в государстве Шан-Инь (17-12 вв. до н. э.) возникает рабовладельческий уклад хозяйства. Труд рабов, в которых обращали захваченных пленных, использовался в скотоводстве, в земледелии. В 12 веке до н. э. в результате войны государство Шань-Инь было разгромлено племенем Чжоу, которое основало свою династию, просуществовавшую до 3 в. до н. э.

В эпоху Шан-Инь и в начальный период существование династии Джок господствующим было религиозно-мифологическое мировоззрение. Одно из отличительных черт китайских мифов был зооморфный характер действующих в них богов и духов. Многие из древнекитайских божеств (Шан-ди) имели явное сходство с животными, птицами или рыбами. Но Шан-ди был не только верховным божеством, но и их родоначальником. Согласно мифам, именно он был предком племени Инь.

Важнейшим элементом древнекитайской религии был культ предков, который строился на признании влияния умерших на жизнь и судьбу потомков.

В глубокой древности, когда еще не было ни неба, ни земли, Вселенная представляла собой мрачный бесформенный хаос. В нем родились два духа- инь и ян, которые занялись упорядочением мира.

В мифах о происхождении Вселенной налицо очень смутные, робкие зачатки натурфилософии.

Мифологическая форма мышления, как господствующая, просуществовала вплоть до первого тысячелетия до н. э.

Разложение первобытнообщинного строя и появления новой системы общественного производства не привели к исчезновению мифов.

Многие мифологические образы переходят в позднейшие философские трактаты. Философы, жившие в 5-3 в. до н. э., часто обращаются к мифам для того, чтобы обосновать свои концепции истинного правления и свои нормы правильного поведения человека. Вместе с тем конфуцианцы осуществляют историзацию мифов, демифологизацию сюжетов и образов древних мифов. “Историзация мифов, заключавшаяся в стремлении очеловечить действия всех мифических персонажей, была главной задачей конфуцианцев. Стремясь привести мифические предания в соответствие с догмами своего учения, конфуцианцы не мало потрудились для того, чтобы превратить духов в людей и для самих мифов и легенд найти рациональное объяснение. Так миф стали частью традиционной истории”. Рационализированные мифы становятся частью философских идей, учений, а персонажи мифов - историческими личностями, используемыми для проповеди конфуцианского учения.

Философия зарождалась в недрах мифологических представлений, использовала их материал. Не была исключением в этом отношении и история древнекитайской философии.

Философия Древнего Китая тесно связана с мифологией. Однако эта связь имела некоторые особенности, вытекавшие из специфики мифологии в Китае. Китайские мифы предстают прежде всего как исторические предания о прошлых династиях, о “золотом веке”.

Китайские мифы содержат сравнительно мало материала, отражающие взгляды китайцев на становление мира и его взаимодействие, взаимосвязь с человеком. Поэтому натурфилософские идеи не занимали в китайской философии в китайской философии главного места. Однако все натурфилософские учения Древнего Китая, такие, как учения о “пяти первостихиях”, о “великом пределе” - тайцзи, о силах инь и ян и даже учения о дао, ведут свое начало от мифологических и примитивно религиозных построений древних китайцев о небе и земле, о “восьми стихиях”.

На ряду с появлением космогонических концепций, в основе которых лежали силы ян и инь, возникает наивно-материалистические концепции, которые прежде всего были связаны с “пятью первостихиями”: вода, огонь, металл, земля, дерево.

Борьба за господство между царствами привела во второй половине 3 в. до н. э. к уничтожению “Сражающихся царств” и объединению Китая в централизованное государство под эгидой сильнейшего царства Цинь.

Глубокие политические потрясения - распад древнего единого государства и укрепление отдельных царств, острая борьба между крупными царствами за гегемонию - нашли свое отражение в бурной идеологической борьбе различных философско-политических и этических школ. Этот период характеризуется рассветом культуры и философии.

В таких литературно- исторических памятниках как “Ши цзин”, “Шу цзин”, мы встречаем определенные философские идеи, возникшие на основе обобщения непосредственной трудовой и общественно-исторической практики людей. Однако подлинный расцвет древней китайской философии приходится именно на период 6-3 в до н. э., который по праву называют золотым веком китайской философии. Именно в этот период появляются такие произведения философско-социологической мысли, как “Дао дэ цзин”, “Лунь юий”, “Мо-цзы”, “Мэн-цзы”, “Чжуан-цзы”. Именно в этот период выступают со своими концепциями и идеями великие мыслители Лао-Цзы, Конфуций, Мо-цзы, Чжуан-цзы, Сюнь-цзы. Именно в этот период происходит формирование китайских школ - даосизма, конфуцианства, моизма, легизма, натурфилософов, оказавших затем громадное влияние на все последующее развитие китайской философии. Именно в этот период зарождаются те проблемы. Те понятия и категории, которые затем становятся традиционными для всей последующей истории китайской философии, вплоть до новейшего времени.

1. Конфуцианство.

Конфуцианство – это одно из наиболее важных направлений развития китайской философии. Оно охватывает периоды древнего и средневекового китайского общества. Основателем этого направления был Конфуций (551-479 в. до н. э.). В литературе он часто именуется Кун – цзы. Что означает учитель Кун.

Идеология конфуцианства в целом разделяла традиционные представления о небе и небесной судьбе, в частности изложенные в “Ши цзин”. Однако в условиях широко распространившихся сомнений о небе в 6 в. до. н. э. конфуцианцы делали упор не на проповедование величия неба, а на страх перед небом, перед его карающей силой и неотвратимостью небесной судьбы.

Конфуций почитал небо как грозного, всеединого и сверхъестественного повелителя, обладающего при этом известными антропоморфическими свойствами. Небо Конфуция определяет для каждого человека его место в обществе, награждает, наказывает.

Наряду с доминирующим религиозным взглядом на небо у Конфуция уже содержались элементы толкования неба как синонима природы в целом.

Мо-цзы, живший после Конфуция, примерно в 480-400 гг. до н.э., тоже воспринял идею веры в небо и его волю, но эта идея получила у него иную интерпретацию.

Во-первых, воля неба у Мо-цзы познаваема и всем известна - это всеобщая любовь и взаимная выгода. Судьбу же Мо-цзы отвергает в принципе. Таким образом, у Мо-цзы трактовка воли неба имеет критический характер: отрицание привилегий господствующего класса и утверждение воли простолюдинов. Мо-цзы попытался использовать оружие господствующих классов и даже суеверия простых людей простых людей в политических целях, в борьбе против господствующего класса.

Моисты, подвергнув ожесточенной критике взгляды конфуцианцев на небесную борьбу, вместе с тем рассматривали небо как образец для Поднебесной.

В высказываниях Мо-цзы о небе сочетаются пережитки традиционных религиозных воззрений с подходом к небу как явлению природы. Именно с этими новыми элементами в толковании неба как природы моисты связывают дао как выражение последовательности изменений в окружающем человеке мире.

Ян Чжу (6 в. до. н. э.) отверг религиозные элементы взглядов конфуцианцев и ранних моистов на небо и отрицал его сверхъестественную сущность. На смену небу Ян Чжу выдвигает “естественную необходимость”, которую он отождествляет с судьбой, переосмысливая первоначальное значение этого понятия.

В 4-3 вв. до н. э. дальнейшее развитие получает космогоническая концепция, связанная с силами ян и инь и пятью первоначалами, стихиями - усин.

Отношение между первоначалами характеризовалось двумя особенностями: взаимопорождением и взаимопреодолением. Взаимопорождение имело такую последовательность первоначал: дерево, огонь, земля, металл, вода; дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду, вода опять порождает дерево и т. д. Последовательность начал с точки зрения взаимопреодоления была другой: вода, огонь, металл, дерево, земля; вода преодолевает огонь, огонь - металл и т. д.

Еще в 6-3 вв. до н. э. сформулировался ряд важных материалистических положений.

Эти положения сводятся:

- К объяснению мира как вечного становления вещей;

- К признанию движения неотъемлемым свойством объективно существующего реального мира вещей;

- К нахождению источника этого движения в пределах самого мира в виде постоянного взаимостолкновения двух противоположных, но взаимосвязанных естественных сил.

- К объяснению смены многообразных явлений как причины закономерности, подчиненной вечному движению противоречивых и взаимосвязанных субстанционных сил.

В 4-3 вв. до. н. э. материалистические тенденции в понимании неба и природы развивали представители даосизма. Само небо в книге “Дао цэ цзин” рассматривается как составная часть природы, противоположная земле. Небо образуется из легких частиц ян-ци и изменяется согласно дао.

“Функция неба” - это естественный процесс возникновения и развития вещей, в ходе которого рождается человек. Человека Сюнь-цзы рассматривает как составную часть природы - небо и его органы чувств, сами чувства и душу человека называет “небесными”, то есть естественными. Человек и его душа являются результатом естественного развития природы.

В самой резкой форме высказывается философ против лиц, восхваляющих небо и ждущих от него милостей. Ни какого влияния на судьбу человека небо оказать не может. Сюнь-цзы осуждал слепое поклонение небу и призывал людей своим трудом стремится покорить природу воле человека.

Так шло становление взглядов древнекитайских философов о природе, происхождение мира, причинам его изменений. Этот процесс протекал в сложной борьбе элементов естественно научных, материалистических идей с мистическими и религиозно-идеалистическими взглядами. Наивность этих идей, их крайне слабое естественнонаучное обоснование объясняется прежде всего низким уровнем производительных сил, а также неразвитостью социальных отношений.

Идеи Конфуция сыграли большую роль в развитии всех сторон жизни китайского общества. в том числе и в формировании его философского мировоззрения. Сам же он стал объектом поклонения, а после причислен к лику святых. Философы, которые поддерживали взгляды Конфуция получили название конфуцианцы.

После смерти Конфуция конфуцианство распалось на целый ряд школ. Наиболее значительными из которых были: идеалистическая школа Мэн – цзы (около 372 – 289 до н.э.) и материалистическая школа Сюнь – цзы (около 313 – 238 до н. э.). Однако конфуцианство оставалось господствующей в Китае идеологией вплоть до образования Китайской Народной Республики в 1949 г.

2. Даосизм.

Одним из важнейших Направлений развития философской мысли в Китае наряду с конфуцианством был даосизм. В центре внимания даосизма стоят природа, космос и человек, однако эти начала постигаются не рациональным путем, конструированием логически последовательных формул (как это делается в конфуцианстве), а с помощью прямого понятийного проникновения в природу существования.

Лао-цзы(старый учитель) считается старшим современником Конфуция. Согласно ханьскому историку Сыма Цяню, его настоящее имя было Лао Дань. Ему приписывается авторство книги «Дао дэ цзин», которая стала основой дальнейшего развития даосизма.

Дао – это понятие, при помощи которого возможно дать универсальный, всеобъемлющий ответ на вопрос о происхождении и способе существования всего сущего. Оно в принципе безымянно, везде проявляется, ибо есть «источник» вещей, но не является самостоятельной субстанцией, или сущностью. Само дао не имеет источников, начала, является корнем всего без собственной энергетической деятельности.

Дао (пути) внутренне присуща собственная творческая сила дэ, через которую дао проявляется в вещах при воздействии инь и ян. Понимание дэ как индивидуальной конкретизации вещей, для которых человек ищет имена, радикально отличается от антропологически направленного конфуцианского понимания дэ как нравственной силы человека.

Онтологический принцип одинаковости, когда человек как часть природы, из которой он вышел, должен удержать это единство с природой, постулируется также гносеологически. Речь здесь идет о согласии с миром, на котором основывается душевное спокойствие человека.

Чжуан-цзы (369 – 286 до н. э.), настоящее имя – Чжуан Чжоу, – наиболее выдающийся последователь и пропагандист даосизма. В области онтологии он исходил из тех же принципов, что и Лао-цзы. Однако с его мыслями о возможности «естественного» упорядочения общества на основе познания дао Чжуан-цзы не согласен. Он индивидуализирует познание дао, т. е. процесс и конечный результат постижения характера существования мира, вплоть до субъективного подчинения окружающей действительности. Фатализм, который был чужд Лао-цзы, присущ Чжуан-цзы. Субъективную безучастность он рассматривает, прежде всего, как избавление от эмоций и заинтересованности. Ценность всех вещей одинакова, ибо все вещи заложены в Дао и их нельзя сравнивать. Всякое сравнение – это подчеркивание индивидуальности, частности и поэтому односторонне.

Чжуан-цзы при всем своем скептицизме выработал метод постижения истины, в результате которого человек и мир образуют единство. Речь идет о необходимом процессе забывания (ван), который начинается от забвения различий между истинностью и неистинностью вплоть до абсолютного забвения всего процесса постижения истины. Вершиной является «знание, которое уже не является знанием».

Позднейшая абсолютизация этих мыслей сблизила одну из ветвей даосизма с буддизмом, который утвердился на китайской почве в 4 в. и особенно в 5 в. н. э.

Ле-цзыявляется следующим из даоских текстов и приписывается легендарному философу Ле Юйкоу(7 – 6 вв. до н. э.), был записан примерно в 300 г. до н. э.

Вэнь-цзы (6 в. до н. э.)был якобы учеником Лао-цзы и последователем Конфуция.

С точки зрения позднейшего развития в общем различаются три вида даосизма: философский (дао цзя), религиозный (дао цзяо) и даосизм бессмертных (сянь).

Хуэй Ши(350 – 260 до н. э.) был главным представителем тех, кто обращал внимание на значительную неадекватность чисто внешних характеристик вещей, ибо каждое наименование, отражающее характер вещи, происходит при сравнении ее с другими вещами.

Гунсунь Лун(284 – 259 до н. э.) исследовал вопросы правильности наименования вещей, как можно заключить из трактатов, сохранившихся в книге Гунсунь Лун-цзы.

Философы школы имен обратили внимание на необходимость объяснения наименования вещей из них же самих, на неточность чисто внешнего наименования вещей лишь по отдельным чувственным знакам. Из других философов этой школы можно назвать Инь Вэнь-цзы и Дэн Си-цзы; последний точно сформулировал цель школы имен: «Истина, открывающаяся исследованием имен, является высшей истиной. Имена, открытые истиной, являются всеобщими именами. Когда эти два способа взаимно соединяются и дополняются, человек обретает вещи и их имена».

Позднее даосизм выродился в систему суеверий и волшебства, имевшую весьма мало общего с первоначальным философским даосизмом. В начале 1 тысячелетия до нашей эры даосизм проникает в Корею и в Японию.

Моистская школа получила название по имени основателя Мо Ди(479 –391 до н. э.). Главное внимание в ней, прежде всего, уделяется проблемам социальной этики, которая связывается посредством строгой организации с деспотической властью главы. Физический труд в школе был основой пропитания ее послушников. Учение моистов – коренная противоположность учению Конфуция. Весь смысл заключался в идеях всеобщей любви(цзянь ай) и преуспеваемости, взаимной пользы. Обязательной для всех людей в обществе должна быть общая мера взаимной человечности, все должны печься о взаимной пользе. Теоретические исследования – бесполезная роскошь; прагматическая целесообразность, заложенная в трудовой деятельности, – необходимость. Мо Ди в своем учении признавал небеснуюволю, которая должна была повлиять на утверждение моистских принципов.

Моисты формулируют требование приспособления имён к вещам, учреждают категорию малых и больших причин возникновения вещей, подчеркивают потребность проверки суждений опытом.

Возвращаясь к Мо – цзы, скажем, что основатель моизма был глубоко убежден в истинности своего учения именно как рассуждения. Он говорил, что попытки других школ опровергнуть его рассуждения – это все равно что разбить камень яйцом. Можно перебить все яйца в Поднебесной, но камень не разобьется. Так же несокрушимо и учение Мо Ди.

4. Легизм.

Легизм формируется почти исключительно как учение, сосредоточившее главное внимание на вопросах социально-политических изменений в эпоху «воюющих государств». Его представители занимались проблемами социальной теории (в области интересов старого деспотического аграрного государства) и проблемами, связанными с государственным управлением. Патриархом легистов считается Шэнь Бухай (400 – 337 до н.э.); его теория государственного управления использовалась в эпоху династии Хань и включена в содержание конфуцианства.

Хань Фэй-цзи (ум. в 233 г. до н. э.) – наиболее выдающийся представитель легизма. Ученик конфуцианца Сюнь-цзы. Его идеи применял на практике император Цинь Ши-хуан. Хань Фэй часто использует понятия, выработанные другими школами, по-своему их интерпретирует и наполняет новым содержанием. Это касается, в частности, традиционных конфуцианских категорий – порядок (ли), добродетель (дэ) и человечность (жэнъ).Много времени он посвящает интерпретации «Дао дэ цзин». В онтологическом аспекте Хань Фэй стремится соединить разные понятия этих школ в новую систему. «Путь (дао) – это то, что делает вещи такими, как они есть, это то, что образуетпорядок (ли). Порядок – это то, что образует лицо вещей... Вещи не могут наполняться однажды, и в этом проявляются инь и ян». Порядок в обществе – это лишь чисто внешнее сокрытие недостатков. Необходимо заново отрегулировать отношения между людьми, и в частности между правителем и обществом. Так, правитель только издает законы(фа) и указы(мин), в глубь же интересов общества не проникает(у вэй), ибо в рамках этих законов выработана лишь система наград и наказаний. Хань Фэй развивает дальше мысль Сюнь-цзы о дурной природе человека. Человек стремится к личному успеху, и это следует использовать в общественных отношениях. Подданный продает свои способности, чтобы взамен получить нечто полезное и выгодное. Законы служат для регуляции этих отношений. «Если изменяются законы (фа) и указы (мин), то изменяются выгода и невыгода. Меняются выгода и невыгода, меняется и направление деятельности людей». Значит, не просто порядок, но законыправителя «создают» людей. Место правителя определено божественными небесами. Свое понимание закона Хань Фэй противопоставляет аналогичным понятиям других школ, интерпретируя их по-своему.

Император Цинь Ши-хуан, виднейший из правителей династии Цинь, очень уважал Хань Фэя и поэтому под страхом смерти запретил деятельность других школ и учений. Их книги сжигались. Сам Хань Фэй в условиях этой связанной с его именем атмосферы насилия и жестокости кончил жизнь самоубийством.

5. Философия в период династии Хань.

С началом династии Хань (2 в. до н. э. 1-2 вв. н. э.) вновь стала оживать духовная жизнь общества. Прежде всего в этом процессе важную роль играл даосизм. В конце 2 в. до н. э. на свои позиции возвращается конфуцианство, которое значительно приспосабливается к новым общественным условиям и становится государственной идеологией. Так, оно включает в себя некоторые концепции как легизма (касающиеся практики общественного управления), даосизма, так и механистического натурализма в интерпретации мира (учение о пяти элементах и инь и ян).

Дун Чжуншу (179 – 104 до н.э.) – главный обновитель конфуцианства в тех условиях. Идеалистическое истолкование, в частности, учения о пяти элементах и функциях инь и ян приводит его к метафизическому и религиозному объяснению мира. Божественные небеса сознательно и целеустремленно определяют развитие и изменение действительности, порядок (ли) мира, сообщают людям моральные законы, а путь (дао) вещей следует за наивысшим в иерархии путем неба(тянь дао). Дун Чжуншу дуалистически делит изначально присущее вещам имманентное влияние инь и ян на пары, в которых господствует связь подчиненности. То же самое он переносит на человеческое общество, в котором, согласно классической конфуцианской схеме, действуют пять норм сыновней добродетели (сяо ти): 1) человечность (жэнь); 2) правдивость (и); 3) вежливость (ли); 4) мудрость (цжи); 5) искренность, чистосердечность (синь). Неорганическое соединение вещей и понятий довершается их мистической классификацией с использованием пяти элементов, которая доводит до законченности теологическо-мистическую философию всемирного соединения всего сущего. Дун Чжуншу сыграл большую роль в утверждении конфуцианства как единого государственного учения и черпает аргументацию у авторитетов прошлого.

Во второй половине 1 столетия до н. э., когда Лю Синь переводит тексты классиков, написанные старым письмом (до 3 в. до н. э.), мыслители разделились на приверженцев школ старых и новых текстов. Школа новых текстов перенимает мистические взгляды Дун Чжуншу, школа старых текстов этот мистицизм радикально отвергает, требует точного филологического изложения текстов и продолжает рационалистическое истолкование конфуцианской этики.

Хуайнань-цзы – одно из даосистских произведений II в. до н. э., приписываемое Лю Аню. В нем отвергается какое-либо божественное влияние неба и по-новому интерпретируется понятие «ци» (энергия). Ци – выражение человеческого жизненного естества, и так как оно является материальным принципом, то и обеспечивает человеку естественную связь с миром.

Ян Сюн (53 г. до н. э. – 18 г. н. э.) – сторонник старых текстов, выступает против мистической интерпретации конфуцианства. С конфуцианской социальной теорией он соединял даосистскую онтологическую интерпретацию мира. Его ученик Хуань Тань (43 г. до н. э. – 28 г. н. э.) продолжает усилия учителя в привлечении к социальной этике конфуцианства некоторых аспектов онтологии даосизма. Открыто критиковал современную ему эпоху и связанную с ней систему Дун Чжуншу. Его взгляды близки к концепциям Ван Чуна.

Ван Чун (27 – 107) продолжает линию учения Хуань Таня, которому он отдает дань уважения в своем обширном произведении «Критические суждения (Лунь хэн). Критерий истины как единственный гносеологический критерий, критика телеологических интерпретаций действительности, обожествления природы и мистики Дун Чжуншу делают Ван Чуна самым уважаемым философом эпохи Хань.

Согласно Ван Чуну, внутреннее движение вещей и внешняя упорядоченность отношений в мире между вещами возникают благодаря воздействию принципов «инь» и «ян». Эти принципы действуют таким же образом и в обществе. Этим подчеркивается естественность развития человека, который является частью мира. Следует заметить, что и классическая конфуцианская схема общественных отношений основывается на воздействии этих же принципов.

Ван Чун завершает период критических поисков и знаменует собой начало последующего развития китайской философии в эпоху неоконфуцианства.

III. Заключение.

Предметом философских размышлений в древней Индии, становились не только явления природы, окружающей человека, но и мир самого человека и в его отношениях с другими людьми, и в его индивидуальном существовании. В индийской философии поток этико-психологической мысли был, пожалуй, наиболее значительным. Философия Древней Индии отличается многосторонней и глубокой для своей эпохи постановкой психологической проблематики.

Китайская философия отражает историю развития воззрений китайского народа на природу, общество, на взаимоотношения человека с природой и с обществом. Особое внимание в мировоззренческих подходах китайцев занимает проблема отношений человека и неба.

Китайский народ создал свою оригинальную систему взглядов на природу и человеческое общество, на историю развития культуры. В размышлениях китайских мудрецов с древности до наших дней неизменно важное место занимают рассуждения о природе человека, о сущности знания и методах его достижения, о взаимоотношении человеческого знания и действия, о влиянии познания и действия на его нравственный облик.

Список литературы.

1. Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт. ЮНИТИ, 1998. – 584 с.

2. Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира: Учеб. для вузов/ А. Н. Чанышев. – М.: Высш. шк., 1999. – 703 с.

3. История философии в кратком изложении/ Пер. с чеш. И. И. Богута.- М.: Мысль, 1994.- 590 с.

4. Васильев, Л.С. История религий Востока: Учеб. пособие для вузов/ Л. С. Васильев. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Кн. Дом «Ун-т», 1998. – 425 с.

Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – с. 30.

Там же. С. 31.

Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – с. 32.

Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – с. 35.

Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – с. 36.

Философия: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – с. 50.

Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1999. – с. 130.

Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1999. – с. 122.

Китай – очень древняя страна, имеющая не только богатую культуру, а отличающаяся также своей философией. Следует отметить, что еще Киплинг отмечал, что западу и востоку никогда не сойтись вместе, настолько они разные. Именно древнекитайская философия позволяет наглядно продемонстрировать разницу в культуре и традициях двух сторон света.

Кратко о философии Древнего Китая

Для стран востока китайская философия оказалась таким же катализатором развития мысли и культуры, каковым для остального цивилизованного мира была философия Древней Греции.

Основу философии Древнего Китая составлял принцип триединства Вселенной, которая, по мнению китайских философов, включала в себя небо, землю и человека. При этом вся вселенная состоит из особой энергии, именуемой «Цы», которая в свою очередь подразделяется на женское и мужское начало – инь и янь.

Специфика философии Древнего Китая заключается в том, что на заре своего появления представление действительности и построения миры имело религизно-мифологическую структуру, а все главные действующие лица являлись духами и богами зооморфного характера.

Если говорить об особенностях развития философской школы, то самой значимой в сравнении с остальными философскими течениями, особенностью являлся культ предков, предполагающий приятие факт влияния ушедших в мир иной на судьбу жившего поколения. При этом обязанностями духов была забота о здравствующих.

Вторым отличием является понимание мира как постоянное взаимодействие двух начал – женского и мужского. Согласно верованиям и мышлению, в момент сотворения сущего Вселенная была представлена хаосом, при этом не было разделения на небо и землю. Рождение двух духов – инь и янь, которые стали упорядочивать хаос, привело к разделению Вселенной на два единства, небо и землю. Соответственно ян стал покровителем неба, а инь – покровителем земли. Подобное мировоззрение демонстрирует зачаточность имеющийся натурфилософии.

Также для более полного понимания китайской философии следует иметь в виду, что Китай – это мир культуры правого полушария, что предполагает совершенно иное восприятие действительности. Культуры, которые отличаются развитием правого полушария, концентрируются на зрительных образах, религиозных переживаниях, музыке и гипнозе. Люди подобных культур даже звуки слышат и воспринимают по-другому, поскольку понимание мира у них происходит через конкретные и единичные образы.

Философское мышление Китая включает в себя четыре понятия:

- Холизм, который выражается в гармоничном единстве человека и мира. Человек и природа не являются противоборствующими субъектами, а представляют собой целостную структуру, стремящуюся к гармонии;

- Интуитивность. По мнению древнекитайских философов, земная сущность не может быть понята через череду конкретных понятий или найти отражение в семантике языка. Она может быть познана только через интуитивное прозрение;

- Символизм. В качестве инструментов для мышления древнекитайская философия применяла синсян, что означает образы;

- Тиянь. Вся полнота принципов макрокосма могла быть постигнута только при помощи серьезного когнитивного акта, который включал в себя познание, эмоциональные переживания и волевые импульсы. Также главенствующая роль в этой схеме уделялось нравственному сознанию.

Философские школы Древнего Китая

Философия Древнего Китая строилась на двух основных учениях, которые имели общие черты, но отличались в деталях мировоззренческих суждений.

Философия Древнего Китая: конфуцианство . Первая из школ, которая является самой известной на сегодняшний день и имеет большое количество последователей. Ее основателем считается Конфуции или Кун Фу-Цзы в китайской транскрипции. Главными постулатами своего учения этот великий мыслитель обозначал благородство, гуманизм и неукоснительное следование правилам поведения и ритуалам. При этом его философия затрагивала управление государством. Конфуции резко негативно относился к насаждению строгих законов, полагая, что люди будут их нарушать априори. Правление следует осуществлять на основе личного примера, что заставит людей понимать и осознать стыд за собственные проступки.

Философия Древнего Китая: даосизм . Еще одно течение, которое также имеет множественных последователей. Его основателем является также реальный человек по имени . Само понятие Дао означает многогранность, которая включает в себя общее единство, бесконечность движения и всемирный Закон. Дао – это всеобщее начало и всеобщий конец. И главное в данном учении, что человек должен всю жизнь стремится к слиянию с Дао, поскольку только это приведет к гармонии, а в ином случае будут несчастья и гибель.

Введение…………………………………………………………………2

1. ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ…………. …………………………………….3

1.1.

ВЕДЫ - первый памятник мысли

древних индийцев. Ригведа

…………………………………...4

1.2. Упанишады ……………………………………………………..5

1.3. Учение джайнизма и буддизма ……………………………….7

2. ДРЕВНИЙ КИТАЙ ………………………………………………...9

2.1. Классические книги китайской образованности …………10

2.2.

Философия в эпоху династий Хань и Цинь.

Даосизм

…………………………………………………………11

Заключение…………………………………………………………….13

Список используемой литературы…………………………………14

ВВЕДЕНИЕ

При написании своей работы мне представлялись особенно важными несколько моментов: прежде всего, я ставила перед собой задачу ознакомления с основными идеями философии Древней Индии и Древнего Китая, также мне хотелось понять, в чем кроется привлекательность и живучесть этих идей, более того, почему они не только не стали чем-то прошлым и забытым, но живут и распространяются далеко за пределы Индии и Китая и по сей день.

Со времен глубочайшей древности Индия привлекала к себе внимание народов. В их воображении эта страна с её роскошной растительностью и почвой, скрывающей в своих недрах неиссякаемый источник плодородия, казалась земным раем, полным таинственных чудес. Китайская же народность, представляющая собой загадочное и своеобразное явление в истории, является старейшей из всех существующих в настоящее время народностей. Между тем китайцы остались точно такими же, какими они были целые тысячелетия назад. Уже в глубокой древности они представляли собой один из образованных и культурных народов, но, достигнув известной степени цивилизации, остановились на ней и до сего времени сохранили её почти без изменений такой, какова они была 3000 лет тому назад.

Первые попытки человека осмыслить окружающий мир - живую и неживую природу, космическое пространство, наконец, самого себя - следует отнести к тому периоду человеческого существования (предположительно его можно датировать вторым тысячелетием до нашей эры), когда человек, в процессе эволюции, прежде всего умственной, начал дифференцировать природу как средство своего обитания, постепенно выделяя себя из нее. Именно вследствие того, что человек стал воспринимать животный и растительный мир, космос как нечто отличное и противостоящее ему, у него началось формирование способностей осмысливать действительность, а затем и философствовать, т.е. делать умозаключения, вывода и выдвигать идеи об окружающем его мире.

Философская мысль человечества зарождалась в эпоху, когда на смену родовым отношениям приходили первые классовые общества и государства. Отдельные философские идеи, обобщавшие многотысячный опыт человечества, можно обнаружить в литературных памятниках Древнего Египта, Древнего Вавилона. Наиболее древней является философия, возникшая в странах Древнего Востока: в Индии, Китае, Египте и Вавилоне.

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ

Религиозные системы Индии, если сравнить их с ближневосточными средиземноморскими, в ряде факторов, особенно в связи изначальным единством макро- и микромира, природы и человека, представляются более глубокими и философски насыщенными. Важная особенность индийских религий - их явственное обращение вовнутрь, акцент на индивидуальный поиск, на стремление и возможность личности найти собственный путь к цели, спасение и освобождение для себя. Пусть каждый человек - лишь песчинка, затерявшаяся среди многих миров. Однако эта песчинка, ее внутреннее "я", ее духовная субстанция (очищенная от вульгарной телесной оболочки) столь же вечна, как и весь мир. И не только вечна, но и способна к трансформации: она имеет шансы стать рядом с наиболее могущественными силами мироздания, богами и Буддами. Отсюда акцент на то, что каждый - кузнец своего счастья.

История индийской философии делится на следующие периоды:

1. Ведийский период (XV-VII вв. до н.э.) охватывает эпоху постепенного распространения культуры и цивилизации ариев.

2. Эпический период (VI в. до н.э. – II в. н.э.) своим названием обязан грандиозным поэмам, окончательно оформившимся в это время: Рамаяна и Махабхарата . Развитие философской мысли в этот период можно представить в виде трех ступеней:

b) Теоретическая реконструкция Бхагавадгиты (часть шестой книги Махабхараты) и поздние упанишады – V-IV в. до н.э.;

c) Школы, признающие авторитет Вед и в большей или меньшей степени опирающиеся на их тексты (санкхья, йога, миманса, веданта, ньяя ) – III в. до н.э. – II в. н.э. В этих школах начали разрабатываться классические индийские философские системы.

3. Период сутр и комментариев к ним (от III в. до н.э.) характеризуется “сокращением” и обобщением наработанного различными школами материала. Сутры носили афористический характер, что вызвало необходимость комментариев к ним, причем комментарии нередко приобретали большее значение чем сами сутры.

В своём реферате я расскажу лишь о некоторых, наиболее значимых философских школах и религиях.

ВЕДЫ - первый памятник мысли древних индийцев.

Ригведа

Первым памятником мысли древних индийцев были "ВЕДЫ ", буквально означающие в переводе с санскрита "знание, ведение". Веды, возникнув между вторым и первым тысячелетием до нашей эры, сыграли огромную, определяющую роль в развитии духовной культуры древнеиндийского общества, включая развитие философской мысли.