Семейный архив. О секте капитонов. Секты иудействующих в поволжье

Читайте также

Называлась также: Капитонова Княгинина Спасопреображенская мужская пустынь, Капитонова Княгинина Преображенская мужская пустынь.

Местоположение

Находилась на реке Ихалица (приток Сухоны), при истоке её из Княгинина озера. В настоящее время река Ихалица относится к территории Междуреченского района Вологодской области. Озеро Княгинино - расширенная часть Ихалицы. В 1916 году это была территория Тотемского уезда (выделился в 1708 году) Вологодской губернии. На картах Тотемского уезда начала 20-го века озеро имеет другие очертания.

Фрагмент листа 98 из 2-го тома «Церковно-исторического атласа Вологодской области». Шифр 33-14 - Капитонова пустынь. Место бывшей пустыни указано приблизительно: при переходе реки в озеро в современных границах Княгинина озера и реки Ихалица.

Основатель пустыни – монах Капитон

Монах Капитон Даниловский - основатель секты капитонов или лесных старцев, расколоучитель, предтеча старообрядцев-беспоповцев. Имя старца внесено в старообрядческий синодик «Виноград Российский».

О секте капитонов

Секта - религиозное объединение людей, отошедших от господствующей церкви и принявших новое вероучение.

Капитоны верили в скорый конец света и приход антихриста, не признавали священников, церковные таинства и иконы нового письма.

По учению капитонов, спасти душу человека может только крайний аскетизм: ежедневный тяжелый труд, постоянные поклоны и молитвы, строгий пост (вегетарианство, исключение пищи в среду, пятницу, субботу), короткий сон сидя, стоя или в подвешенном состоянии, ношение вериг железных или каменных. Всё это должно подавить плоть и очистить душу.

Религиозное движение лесных старцев широко распространилось в 1630-1640-е годы на территории Вологодской, Костромской и Ярославской губерний (ещё до никоновских реформ). Популярность Капитона была так велика, что после раскола русской церкви в 1666 году сторонников старой веры даже называли капитонами.

После смерти Капитона секту возглавил его ученик Прохор, он был стар и в 1666 году умер. Вскоре секта распалась.

О Капитоне

Капитон родился в крестьянской семье в селе Даниловское (сейчас город Данилов Ярославской области), постриг принял в ближайшем монастыре (возможно, в Корнилиево-Комельском).

При царе Михаиле Федоровиче основал Княгинину мужскую пустынь. Около 1630 года Капитон оставил Княгинину пустынь. Он вернулся в родные места и основал там пустыни: мужской Колесников (Колясников) скит и женский Морозовский скит. Троицкая мужская пустыня, что в Колясниках находилась в 4-х верстах от села Даниловское. Морозовская женская пустыня находилась в 1 версте от мужской в селе Морозово.

В 1634 году старец получил грамоту на владение дворцовыми пустошами Колесниково и Маремьянин починок. Фактически скиты уже существовали к этому году.

В 1639 году патриарху Иоасафу пришел донос о распространении Капитоном неправославного учения, в связи с чем царь Михаил Федорович приказывает ярославскому воеводе Секирину поместить старца в Ярославский Спасский монастырь для исправления, а монахам Троицкой пустыни оставить «капитоново ученье». В Колясникову пустынь для наведения порядка направлен строитель Пимен из Даниловского Преображенского монастыря. В ответ на это капитоновы питомцы покинули монастырь, Капитон скрылся.

В 1651 году Капитон и его ученики обнаружены в Костромском уезде на Шаче. Поступил приказ костромскому воеводе Аксакову арестовать Капитона и всех его сподвижников. Кельи были разорены. Предупреждённые лесные старцы успели уйти в вязниковские леса, на озера Кшара и Юхра (в настоящее время Вязниковский район Владимирской области).

В декабре 1665 года в Вязники направлен московский стрелецкий полк для ареста капитонов и специальная комиссия для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев были сожжены, арестовано около 100 человек. Капитона с ними не было. Чернецы и черницы были допрошены. Старец Вавила (с Юхры) признался полковнику Лопухину, что на Шаче он жил в скиту, но последний раз Капитона видел в Шуйском уезде в селе Колбацком (сейчас Ивановский район Ивановской области) около 1655 года. Чернец Леонид рассказал на допросе, что, получив известие от Вавилы Молодого (с Кшары) о жительстве Капитона на озере Кшара, он пошел навестить учителя, но в живых его не застал.

Капитон Даниловский застал Никоновы реформы, начавшиеся в 1653 году, но до 1666 года он не дожил. Не поверив в смерть Капитона, власти искали его в 1666 году. Сыск проводил вологодский воевода Зубов с 20 по 30 марта. Все крестьяне, подозреваемые в капитонстве, привозились в Вологду для допросов. Властям нужно было узнать, как широко распространилось капитоново учение и действительно ли Капитон умер. Уличённые в капитонстве крестьяне отправлялись в монастыри для исправления. Капитонствующих выявилось большое количество.

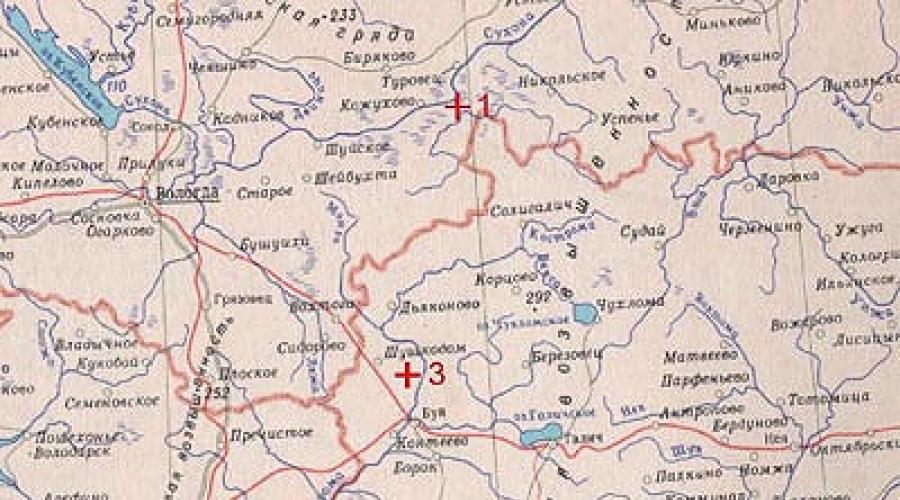

Фрагмент современной карты Вологодской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей, на которой крестиками показаны места, где проповедовал Капитон Даниловский и оставил многочисленных учеников.

1. Вологодская область. Капитонова Княгинина пустынь.

2. Ярославская область. Скиты в окрестностях Данилова.

3. Костромская область. Скиты на Шаче.

4. Ивановская область. Село Колбацкое.

5. Владимирская область. Скиты на озерах Кшара и Юхра.

Коротко о Княгининой пустыни

Иеромонах Амвросий в описании Княгининой пустыни приводит царские грамоты 1650, 1654 и 1677 года. Из этих документов следует:

1. Монах Капитон основал пустыню не раньше 1613 года (начало царствования Романова) и не позже 1634 года (получена грамота на земли вблизи Даниловского). Зверинский В. В. даёт дату возникновения пустыни около 1630 года, но у него под одним номером 859 описаны 2 пустыни. Около 1630 года основана Ржаницына Спасопреображенская пустыня при впадении речки Подлесная в Шую, а Княгинина Спасопреображенская была уже широко известна к этому времени.

2. Находилась пустыня при истоке Ихалицы из Княгинина озера. Местонахождение пустыни описано подробно в грамоте 1654 года: место пустое от людей отдалено верст с 20… из того де Княгинина озерка вышла речка Ихалица, а в речку Ихалица впала речка Воя…

3. Монахам принадлежали земли по берегам Ихалицы и Вои. В 1654 году старцы Княгининой пустыни жаловались царю Алексею Михайловичу, что их обижают кожуховские крестьяне и монахи Голубинской пустыни (пользуются их угодьями) и просили подтвердить их права на владение землями по обе стороны Ихалицы и Вои от Княгинина озерка и до Сухоны, как это было при Капитоне. Подтверждающая грамота была выдана царем Федором Алексеевичем в 1677 году.

4. В жалобах 1650 и 1654 года упоминаются церкви Преображения Господня, Казанская и Зосимо-Савватиевская. Это не значит, что и церковных зданий было три. Скорей всего, стояли, как во многих других пустынях, две церкви: эимняя и летняя, одна из них была двупрестольной.

5. Пустынь не имела вотчины. Ближайшие деревни стояли далеко на Сухоне. Подаяния не собрать. Иеромонаха не было, в ветхих церквях некому служить. В 1650 году проживало всего три монаха. Старец Нифонт писал Маркеллу архиепископу Вологодскому и Великопермскому жалобу на бедственное положение пустыни, просил помочь с ремонтом церквей и прислать им «черного попа».

В 1654 году насельниками пустыни были игумен Данила да старец Симон с братией. В 1677 году пустынь ещё существовала.

Упразднена пустынь ранее 1764 года. Бесприходные церкви разрушились со временем.

Источники информации

1. Амвросий, иеромонах. История Российской иерархии. Часть 6. – М., 1815.

2. Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. - СПб.,1912.

3. Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Т. 2. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. - СПб, 1892.

4. Зеньковский С. Русское старообрядчество. Репринт. - М., Церковь, 1995.

5. Румянцева В.С. Сыскное дело тайного приказа о вологодских капитонах. // История СССР, 1978 г., № 2.

6. Титов А. А. Город Любим и упраздненные обители в Любимее и его уезде. - М., 1890.

…пожаловали мы под пустыню затворнику старцу Капитону

нашего дворцоваго села Даниловскаго пустошь Колясниково

да пустошь Маремьянин починок…

Из царской грамоты Михаила Федоровича

Старец Капитон — один из наиболее таинственных персонажей русской истории. Память о старце жива и сегодня. Мы пообщались с московским старовером, собирателем старины Денисом Валерьевичем Пересторониным, уже не первый год совершающим поездки по местам, связанным с жизнью основателя Колясниковой пустыни. В одну из таких поездок, осенью 2017 г., мы отправились вместе с ним. В пути Дионисий поведал нам не только о самом старце, но и об истории основанных им обителей, а также о своем личном отношении к таинственному подвижнику.

***

Рассказывает Денис Пересторонин:

— Старец Капитон происходил из крестьян села Данилова (ныне город — прим. ред. ) на севере нынешней Ярославской области, что на границе с Вологодчиной.

Точная дата его рождения неизвестна. Вначале своего иноческого пути, на заре XVII столетия, Капитон подвизался на Ветлуге. Здесь его посетил тогда еще совсем юный Корнилий Выговский — один из основателей Выголексинского общежительства. Впоследствии упоминание о Капитоне мы встретим в его Житии, составленном в 1720-х гг…

В 1634 г. на отлогой возвышенной горе в четырех верстах от Данилова в пустоши Колясниково Капитон основывает мужскую пустынь во имя Святыя Троицы, получив от царя Михаила Федоровича жалованную грамоту на две пустоши — Колясникову и Маремьянин починок. Вероятно, уже на момент официального основания обители Капитона окружала ревностная, твердая в убеждениях и преданности старцу братия, что подтверждается дальнейшим ходом событий.

Сразу по получении жалованной грамоты в монастыре развертывается строительство. Строится церковь во имя Живоначальной Троицы с пределами в честь Вознесения Господня и Иоанна, мученика Белоградского. Последнее, кажущееся несколько необычным для храмов Севера посвящение, очевидно, связано с рождением в 1633 г. у царя Михаила Федоровича первого сына, крещенного Иоанном в честь Белоградского мученика.

Помимо мужской пустыни, около этих же лет на пустоши Маремьянин починок, отстоящей от Колясниково около двух верст, Капитон устраивает и женскую обитель в честь Рожества Христова. По документам XVII в. известно, что при Капитоне в пустыне было пострижено двенадцать стариц.

Некоторое время спустя по неизвестным обстоятельствам между строителем Капитоном и неведомо как оказавшимся в Данилове, уволенным от должности неким Преображенского Рязанского монастыря архимандритом Герасимом произошел конфликт, следствием которого явились неоднократные доносы Герасима патриарху Иоасафу о якобы «неистовствах затворника Капитона». Ответом на эти доносы явилась грамота царя Михаила Федоровича Порфирию Секирину от 22 августа 1639 г., по которой тому следовало привезти Капитона в Ярославль и взять в Спасский монастырь архимандриту Никанору «под крепкий надзор старца духовного и искусного ». Монастырем же велено было заведовать строителю соседнего Даниловского Преображенского монастыря старцу Пимену, с тем, чтобы старцы этой пустыни «капитоново ученье и устав оставили ». Но черный поп Мирон и старцы не согласились оставить ни учения, ни устава своего наставника. Все они покинули обитель, оставив ее пустой. Вследствие этого царским указом было предписано Пимену с братиею переместиться из Данилова Преображенского монастыря в Колясниково, а Преображенский монастырь упразднить.

Так закончился даниловский этап жизни старца Капитона, а для основанной им Колясниковой пустыни — первый, наиболее яркий и драматичный период ее существования. Дальнейшая ее история не отличается приметными личностями или событиями. Разбирались и строились строения, менялись настоятели, пока обе пустыни не были окончательно упразднены в 1764 г. по знаменитому указу Екатерины II о секуляризации церковных земель. В дальнейшем храмы существовали как приходские церкви при возникших поселениях Морозово и Троице-Колясниково до их закрытия и разрушения советской властью. Ныне же ничего не осталось и от самих деревень. Лишь поросшие деревьями два холма битого кирпича, а кругом вековечный лес, затянутые молодыми деревьями поля и бесконечная тишина берегут покой этих мест…

Возвращаясь в XVII в., для понимания инцидента со старцем Капитоном и рязанским архимандритом, весьма интересной оказывается история соседнего Даниловского Преображенского монастыря, развивавшаяся почти в эти же годы. Он был выстроен строителем старцем Сергием Булычевым в 1626 г. на прежнем дворцовом месте царя Михаила Федоровича.

Старец Сергий Булычев, усердный и деятельный основатель монастыря, завел в обители общежительство, нашел многих вкладчиков и был, как сказано впоследствии в челобитье к патриарху Филарету, «духовен и крепкожителен, хмельнаго ничего не пил и монастырское строение ему было за обычай ». Видя благоустройство и достаток монастыря, стали постригаться в нем и посадские люди села Даниловского. Но «учали жить не по монастырского чину: пить хмельное и ходить за монастырь и по сестрам и к дочерям, и ко многим посадским людем, и работать стали на себя. И как он, строитель, учал тем старцем, старцу Васьяну Антипычу и старцу Антонию Жареному, о том говорить, и те старцы с племенам своим и с советники села Даниловскаго с посадскими людьми учали ему, строителю, многия пакости творить и к патриарху нарядныя челобитья подавать ».

Вследствие таких доносов в 1632 г. по грамоте патриарха Филарета велено было «старца Сергия выслать из монастыря вон », а на его место был избран писавший доносы Антоний Жареной, «не страдавший духовностью и крепкожительством », при коим в монастыре начались различные беспорядки. Не правда ли похожая история?

Смещение деятельных, духовных и крепкожительных, строгих к себе и братии настоятелей и замена их аморфными Антониями Жаренами — общий поток русской церковной жизни этого периода, стремительно мчащейся к трагедии Раскола. Деятельность таких, как Капитон или Сергий Булычев, выбивалась из уютного мирка удобной и послушной миру Церкви, вызывая смутное подозрение, а то и неприкрытую ненависть многих — от посадских даниловских челобитчиков до церковных властей. Как в этой связи не вспомнить «Житие протопопа Аввакума»? Сколько раз его побивали, да и вовсе хотели убить, еще будучи ему в служении, в частности, в Юрьевце? При этом люди с обостренным духовным чутьем ясно сознавали общий вектор развития церковной жизни и общества в целом и провидели стремительно грядущую катастрофу. Для некоторых, видимо, сознание этого было непосильной ношей, а у иных же, наоборот, вырабатывало адамантову крепость в вере и готовность к любым испытаниям, передающуюся даже окружающим. К числу таких и относился старец Капитон.

Отправленный в Ярославский Спасский монастырь под строгий надзор, Капитон оставался там недолго и вскорости бежал, можно думать, воссоединившись со своей братией. В последующее десятилетие жизнь Капитоновой обители не оставила после себя ясных свидетельств (по крайней мере, выявленных по документам на настоящий момент). По некоторым сведениям Капитоновы скиты существовали непродолжительное время в Костромском уезде на реке Шаче и около Шуи (в Ивановской области — прим. ред. ), часто перемещаясь. Если это соответствует действительности, то, очевидно, что, живя на казенной или частной земле и не имея жалованных грамот, скитяне периодически сгонялись властями и вынуждены были уходить на новое место. События уже ожидаемой церковной смуты застали Капитона с учениками в Вязниковских лесах. Эти леса и доныне представляют собой дремучий и безлюдный лесной массив в среднем течении реки Клязьмы, уходящий за ее левый берег на 70 и более километров.

В Вязниковские леса, также как и в Заволжские и в Керженские, бежали многие несогласные с церковными новинами. Слава и подвижническое житие старца Капитона многих привлекали в его обители. В своих проповедях старец резко выступал против перемен, слухи о чем доходили до московских властей, но все попытки поймать Капитона оказывались безрезультатны. Как пишет о нем Симеон Денисов в «Винограде Российском»:

«Коль часто посланием воинов иском бяше всюду, следим по градом и пу-стыням, но никакоже обрестися можаше, самому Богу того покрывающу. Иже во оной пустыни добре пожив, благочестне ревновав, святопреподобне преставися».

Можно думать, что старец преставился около 1662 г., хотя точное время и место кончины, тщательно скрываемое его учениками, остались неизвестными. Став легендой еще при жизни, таковым он остался и отойдя в вечность — до XVIII в. в народе ходило преданье, что Капитон жив и, тайно преходя с места на место, проповедует Старую веру.

Карательная экспедиция московского правительства 1665 г. под началом полковника А. Н. Лопухина, пройдя Вязниковские леса огнем и мечом, «имала из лесу » ряд учеников и последователей старца Капитона. Претерпев после жестоких пыток мученическую кончину, они явились достойными учениками достойного учителя. Имена их вписаны в «Староверский синодик» под главою «Вязниковские страдальцы»: Прохор, Вавила, Леонид и Ияков.

Биографии некоторых из них поистине удивительны. Так, Вавила, родившись в Западной Европе, будучи «веры люторския », много лет обучался в Парижской Академии, был искусен во многих науках, также и «языки многими; греческим, латинским, еврейским и немецкими всеми, напоследок и словенским добре и всеизрядне ведый глаголати ». Приехав в Россию в царствование Михаила Федоровича, Вавила искренне обратился в Православие, был крещен и постригся в иночество, более 30 лет смиряя себя постом и молитвою. Также как и прочие старцы, будучи пытаем, он отказался принять новины и в 1666 г. был сожжен в срубе.

По староверческим источникам, близким ко времени жизни Капитона, он был привержен сугубой аскезе, подобно древним инокам: строгому посту, молитве, носил на себе вериги в виде двух каменных плит.

Это был выдающийся человек, обладавший тонким чувством времени, воспринимаемым многими как пророческий дар. Еще до Раскола Капитон предвидел грядущее социальное разложение, распад, оскудение веры. А, точнее сказать, он просто умел увидеть эти процессы в настоящем и понимал по Писанию, к чему они должны неизбежно привести. Собственно, он готовился к этому времени и готовил к нему своих учеников.

Большое, мягко сказать, недоразумение вызывает оценка личности Капитона современными, даже весьма уважаемыми, людьми от науки, построенная на доверчивом использовании известного набора противостарообрядческих сочинений XVII-XVIII вв., единственной задачей которых являлось вылить как можно больше словестных помоев на староверцев. Если всерьез рассматривать как источник по истории Староверья опусы Игнатия Римского-Корсакова или Шушерина, то почему бы не ссылаться историкам на «Деяние на Мартина Армянина», а литургистам — на «Феогностов Требник»? И, уж точно, в источниках отмечено, что преображенские федосеевцы в 1812 г. поднесли Наполеону блюдо золотых червонцев и быка с золотыми рогами, а незаконорожденных младенцев массово топили в Хапиловском пруду. Ну а череда гарей XVII-XVIII столетий вызвана распространением странниками хлебцев, испеченных с золой сожженных специально для этого поморскими расколоучителями новорожденных младенцев — утверждает глава «О делех раскольнических» известного сочинения «Розыск о раскольнической брынской ве-ре». Сомневаюсь, что кто-то из уважающих себя ученых сегодня станет всерьез утверждать такое, даже со ссылками на авторитетные источники прошлого. Так почему можно утверждать подобные же нелепицы про старца Капитона?..

Только лес и ветер, да лесные звери хранят покой некогда бурлящих жизнью Колясников. Пустыня вернулась в первоначальное свое состояние. Может, так и лучше, и Капитон не оставил это место своим вниманием? А в десятке верст от Троицкой пустыни находится урочище с ключами, которое местное предание также связывает с именем Капитона. Вот к ним вначале и отправимся.

***

По прибытии в Ярославль наш путь лежал в деревню Чурилово Даниловского района, где в одном из четырех домов, составляющих ныне деревню, жил старый друг Дионисия — художник по дереву Сергей Саар. Кажущаяся необычной для коренного жителя Ярославщины фамилия объясняется тем, что Сергей — потомок эстонских колонистов, поселившихся на Ярославщине еще в царское время.

Сергей встретил нас на своем фирменном авто — сделанном на заказ гибриде УАЗа, Джипа и Тойоты. «Машина-зверь» не боится ни полей, ни лесов, ни болот.

После чашки крепкого утреннего чая, с которой Сергей начинает каждый свой день, мы отправились в урочище, к новооткрытым ключам. В XIX в. близ ключей Капитона располагалась усадьба.

К усадьбе примыкал парк с пихтовыми насаждениями. Если внимательно присмотреться, то кое-где еще виднеются следы регулярной посадки. У дома художника можно наблюдать остатки былого архитектурного великолепия: фундамент усадьбы, развалины храма во имя Казанской иконы Божией матери и величественную колокольню в стиле ампир начала XIX столетия, которую Сергей украсил деревянной статуей ангела. Сегодня приусадебный парк превратился в лес — вдоль заросшей тропы регулярно встречались кабаньи лежбища и медвежьи метки.

Уханье филинов, карканье воронов, повизгивание вепрей…— таковы звуки, сопровождавшие нас в пути. Где-то вдалеке послышался глухой треск — по спине невольно пробежал холодок: уж не хозяин ли здешних мест Михаил Потапыч идет «встречать» незваных гостей? — Позапрошлой зимой Денис обнаружил здесь обитаемую берлогу. Наконец, мы выходим на небольшую поляну.

Два небольших источника, отмеченные ныне деревянными голбецами, вначале были «открыты» Сергеем, о чем тот не преминул сообщить московскому другу. Приехав на место, Денис обнаружил здесь остатки древних строений. В 2014 г. совместными усилиями поляну облагородили: расчистили родники, смастерили желоб, вырезали из сосны пару голбецов. Так Капитоновы ключи стали местной достопримечательностью — теперь время от времени сюда наведываются за водой жители окрестных сел.

Следующей целью нашего паломничества были Троице-Колясникова пустынь и располагавшаяся близ нее Морозовская — вернее то, что от них осталось. Утром второго дня чудо-техника доставила нас до асфальтированной дороги, а затем на такси мы отправились в ближайшую точку, откуда до монастырей оставалось шесть километров пешего пути по полю и небольшому пролеску. Впереди почти полное отсутствие тропы, трава с человеческий рост, редкие кустарники, кабаньи следы…

Прошло уже более часа, и слева от нас показался соответствующий ландшафт — то был заросший пустырь на месте женской Морозовской пустыни. Никаких признаков былой жизни здесь уже не было, а потому останавливаться мы не стали. Вскоре пред нами предстали более внятные очертания: небольшой заросший березами холм с вросшими в землю кирпичами XVII столетия, поляна, поклонный крест. Этот крест был поставлен в 2008 г. местными краеведами в память о бывшей здесь пустыни и существовавшем до 1920-х гг. Колясниковско-Морозовском приходе.

Наконец-то привал.

После небольшого отдыха Дионисий пропел литию по старцу Капитону и его ученикам.

Поминальная песнь смешивалась со звуками леса — шумом деревьев и пением птиц: казалось, что сама природа вторила «божественным словесам»…

На этом основная часть нашего путешествия закончилась. Обратная дорога вывела нас к Данилову. Впереди ждал не менее интересный путь домой — через Данилов, Любим, Ярославль.

Приложение

(Тексты царских грамот XVII в., относящихся к истории Троице-Колясниковой и Морозовской обителей, приводятся по изданию: Титов А. А. Город Любим и упраздненные обители в Любиме и его уезде // На реке Обноре: Любим и его окрестности. Ярославль, 2005. С. 53-55.)

№ 1. «От царя и в. князя Михаила Феодоровича всея Русии в Ярославль воеводе нашему Порфирью Ивановичу Секирину да дьяку нашему Филатову. В нынешнем 143 году писал к отцу нашему и богомольцу к великому господину к святейшему Иоасафу, патриарху Московскому и всея Русии, Преображенского монастыря, что на Рязани, бывшей архимандрит Герасим села Даниловскаго Троицкаго монастыря на затворника Капитона в его неистовстве. И по нашему указу про то обыскивано и нам то ведомо, и мы указали затворника Капитона из села Даниловскаго взять в Ярославль и отдать в Спасский монастырь под начало, а Троицкий монастырь, где Капитон жил, указали отписать и ведать Преображенскаго монастыря строителю старцу Пимену со всяким церковным и монастырским строением. И как сия наша грамота придет, и вы б в село Даниловское в Троицкий монастырь послали дворянина или сына боярскаго добра да подьячева от места добра ж и из посадских людей человека лучшаго и велели затворника Капитона взять и привести в Ярославль; а как привезут, и вы б его отдали в Спасский монастырь архимандриту Никандру да строителю старцу Антонию и велели его отдать под крепкое начало старцу духовному и искусну, который бы грамоте был горазд и хмельнова питья не пил, чтоб ево в вере и в иноческих правилах поразсмотрил и в чувство привести, и к церкви Божией к пению ему велели ходить и с братиею вместе всегда и божественным иконам поклоняться подобно, по заповеди святых апостол и святых отец и жить по монастырскому чину и церковному правилу был навычен гораздо, и никово сторонних людей к нему не пускали и беседовать с ним мирским людем ни о чем не велели. А Троицкий монастырь, где он, Капитон, жил, приказали б ведать Преображенскаго монастыря, что в селе Даниловском, строителю старцу Пимену и велели ему в том Троицком монастыре описать церкви и в церквах образы и книги, и ризы, и сосуды церковные, и кадила, и паникадила, и свечи, и на колокольнице колокола, и в казне деньги, и на монастыре кельи, и старцев, и служебников по именам, а описав все подлинно, велели написать в книги имянно и приказали ему, строителю, и старцам жить по преданию и уставу монастырскому, к церкви Божией к пению приходить всегда и пост имети, как в иных прочих монастырях Российскаго государства бывает, и Капитоново учение и устав велели оставить и тово велели беречь, чтобы в старцах и ни в ком никаких плутень, что делалося при Капитоне, не было. И как затворника Капитона под начало отдадите и Троицкий монастырь Преображенскаго монастыря строителю старцу Пимену велите отписать, и вы б о том отписали и отписныя книги прислали к нам, к Москве, и велели подать в приказ Большаго дворца боярину нашему и князю Алексею Михайловичу Львову да дьякам нашим Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову. Писан на Москве лета 7147 года августа в 22 день». (У подлинной государевой грамоты припись дьяка Григорья Нечаева. Справка подьячего Собакина.)

№ 2. «От царя и в. князя Алексея Михайловича всея Руссии на Кострому воеводе нашему Ивану Григорьевичу Судакову да подьячему Родиону Борзову. Били нам челом Костромскаго уезда Живоначальныя Троицы и чудотворныя иконы Пречистыя Богородицы Казанския Колесниковы пустыни строитель старец Пимен с братиею: 20 братьев, все древние, в нашем богомолье живут и питаются Бога ради и земли распахали сторонними людми, а нашего жалованья вотчины ни единаго бобыля за ними нет; а близко де их живут старицы на Морозове от них с версту, 15 стариц, а все древния ж, питаются Бога ради; и они де строитель с братиею из монастыря для их скудости хлебом и дровы и иною земною пищею по силе Бога ради зделяются, и нам бы их, строителя старца Пимена с братиею и старцами, пожаловати нашим жалованьем милостынею на одежду. А на челобитной их помета думнаго нашего дьяка Семена Забородскаго 159 года генваря в 22-й день. Пожаловали мы, велели им чернецам и черницам из Костромския четверти на год по рублю человеку. И как к вам сия наша грамота придет, и вы б велели костромскому земскому старосте и таможенным целовальникам Костромскаго уезда Живоначальныя Троицы и чудотворныя иконы Пречистыя Богородицы Казанския Колесниковы пустыни строителю старцу Пимену с 20 человеками да черницами, что на Морозове, 15 старицам, на год по рублю человеку из наших из костромских из таможенных доходов выдать. А в тех деньгах у строителя Пимена с братиею велели земскому старосте и целовальником имети отписи впредь спору для. А прочтя сию нашу грамоту, велели с нея списать список слово в слово, да тот список держали у себя в съезжей избе, а сию нашу подлинную грамоту дали бы есте, Костромскаго уезда Колесниковы пустыни строителю старцу Пимену с братиею для иных наших воевод и приказных людей. Писан на Москве лета 7159 февраля в 20-й день».

(80-е гг. XVI в. (?), с. Даниловское (ныне г. Данилов Ярославской обл.) - ранее 1662, близ Вязниковской слободы (ныне г. Вязники Владимирской обл.)), создатель неск. мон-рей, зачинатель движения в В. Поволжье, отрицавшего церковную иерархию и таинства. По сообщению Игнатия (Римского-Корсакова) , архим. Новоспасского московского в честь Преображения Господня мон-ря , в 1687 г. ездившего в Кострому и Кинешму для увещевания старообрядцев (см. Старообрядчество), К. происходил из крестьян дворцового с. Даниловского, принял постриг, «яко бяше убог сый и не имяше чим в мире питатися» (Игнатий [Римский-Корсаков]. 1855. С. 97). А. И. Журавлёв называл К. «самопостриженником». В кон. XVI - нач. XVII в. (или в 20-х гг. XVII в.) К., уже имевший «чин священства», вместе с 30 пустынниками подвизался в лесах по р. Ветлуге. Здесь его навестил Корнилий Выговский (впосл. один из основателей старообрядческого Выголексинского общежительства), стремившийся найти наставника в монашеском делании. Корнилий прожил в общине К. 2 месяца и, не получив из-за своей молодости от К. разрешения остаться с пустынниками, ушел в Вологду. В Житии инока Корнилия, созданном в 20-х гг. XVIII в. на основе рассказов Корнилия, описана жизнь отшельников на Ветлуге: «Сам Капитон обложен бысть тяжкими веригами железными, постом и поклонами томя себе. От братии же и инии же чрез день хлеб и сурово зелие по захождении солнца ядяху; по ядении же моляхуся и, мало уснувше, паки Псалтырь и каноны пояху. Свитающе же дню, благословение вземше, трудов земных касахуся, от своих бо трудов пищу себе приимаху. Такову наготу стяжаша: вместо свитки по пояс запон держаху, плеча же мантиею до пояса покрываху. И инии же на ребрах не спяху, но седя или стоя мало сна приимаху» (Брещинский. 1985. С. 69-70). К. был строгим аскетом. Старообрядческий книжник Евфросин описал вериги К.: «Вериги на себе носил каменныя, плита созади, а другая спереди, по полтора пуда в обех, и всего весу три пуда. Петля ему бе пояс, а крюк в потолке, а обе железны, и то ему постеля: процепя крюк в петлю, повисаше спати» ([Евфросин]. 1895. С. 10). По словам Семена Денисова (см. Денисовы), писавшего о К. в «Винограде российском», уже в начале своего монашеского пути К. прославился строгостью жизни и пророческим даром.

Семен Денисов сообщил, что К.- «муж чуднаго жития» - стал известен царю Михаилу Феодоровичу . В 1630 г. К. устроил Спасскую Княгининскую пуст. на р. Шуе (Междуреченский р-н Вологодской обл.). К. получил для мон-ря в безоброчное владение Княгинино оз. (в 1654 старцы Княгининой пуст. просили царя Алексея Михайловича пожаловать им земли по обоим берегам рек Ихалицы и Вои - от Княгинина оз. до Сухоны, как это было при К.; подтверждающая грамота также была выдана царем Феодором Алексеевичем в 1677 - ИРИ. Ч. 6. Стб. 237-238). В 1634 г. К. получил царскую грамоту с разрешением основать Троицкий мон-рь на дворцовой пустоши Колесниково около с. Даниловского. Мон-рю были пожалованы пустоши Колесниково и Маремьянин починок, а также, по-видимому, значительные денежные средства, т. к. в обители сразу же началось каменное строительство. До 1639 г., когда К. оставил мон-рь, здесь были возведены каменные храм во имя Св. Троицы с приделами Вознесения Господня и Иоанна Белоградского и колокольня над трапезной, кроме того, поставлены 8 братских келий, пекарня, другие хозяйственные постройки.

«В житии жесточество» привлекало к К. множество учеников, считавших его «свята суща», среди последователей пустынника было много молодежи. Неподалеку от Троицкого мон-ря, на земле, к-рую К. выменял у крестьян, он основал для своих учеников 2 пустыни: женскую близ дер. Морозово и рядом с ней мужскую. Однако «учение и уставство» К. имели нецерковный характер. В 1639 г. последовал донос на К. патриарху Московскому и всея Руси Иоасафу I от бывш. архим. рязанского в честь Преображения Господня мон-ря Герасима, жившего в Троицкой обители. В царской грамоте от 22 авг. 1639 г. ярославскому воеводе П. И. Секирину и дьяку П. Ф. Филатову предписывалось привезти К. в ярославский в честь Преображения Господня муж. мон-рь и «отдать под крепкий начал старцу духовному и искусну».

О содержании «Капитонова учения и уставства» можно судить на основании царских грамот 1639 г. по делу К. и его последователей в Троицком мон-ре (грамота от 22 авг. и грамота от 22 нояб. Пимену, строителю Преображенского мон-ря в с. Даниловском). В грамоте от 22 авг. 1639 г. предписывалось в Троицком мон-ре «пост иметь как в иных прочих монастырях Российского государства бывает». О том, что К. насаждал среди своих последователей чрезмерно строгий пост, свидетельствовали архим. Игнатий (Римский-Корсаков) и Евфросин. Игнатий писал: «Исперва убе крепце нудящася воздержанми: да ни в праздник Рождества... хотяще сыра, и масла, и рыбы вкушати, ниже на святую Пасху... разве точию от семен, и ягодичия, и прочих растущих от земли». К. велел братии на Пасху «червленаго горькаго цыбула, сиречь луковицы, и вместо яиц в премену христианския любве имети» (Игнатий [Римский-Корсаков]. 1855. С. 100, 98). (Ср. высказывание учеников К.: «В нынешнее время Христос не милостив, пришлых на покаяние не приемлет» - Барсков. 1912. № 36-37. С. 81.) Евфросин отметил, что К. «кое во что нача вводити по самосмышлению: учеником суботу разсудил по-жидовски поститися и потом иная, якобы от вышния святости» ([Евфросин]. 1895. С. 10). В 60-х гг. XVII в. отказ от употребления молочной, мясной пищи и рыбы был признаком принадлежности к последователям К.

По-видимому, во 2-й пол. 30-х гг. XVII в. К. пришел к отрицанию церковной иерархии и таинств. Из царских грамот узнаем, что ученики К. не присутствовали на богослужении в Троицком мон-ре. В предписании о содержании К. «под крепким началом» особо указано на то, чтобы ему «к церкви Божией к пению ходить». Сурово-аскетическая жизнь К. («вышняя святость») привела его к осуждению священнослужителей, не отличавшихся аскетизмом (К. не хотел принимать благословение у священника, «мало себе в пищу попустивша» и «упившася до веселия»). О последователях К. Евфросин писал, что они «именуются староверцы, а таинства и старыя веры бегут и всякова священнодейства отбегают» (Там же). По-видимому, вслед. таких настроений К. 2 придела в построенной при нем монастырской Троицкой ц. остались не освященными и без антиминсов, что было исправлено позднее.

Аскетизм и критика недостойного поведения духовенства сближают К. с движением провинциальных «ревнителей благочестия», к-рые на началах церковного и нравственного обновления народной жизни стремились к преодолению разрушительных последствий Смутного времени . Движение «ревнителей» распространилось в В. Поволжье в 20-40-х гг. XVII в. и было поддержано центральной светской и духовной властью (см.: Понырко Н. В. Обновление Макариева Желтоводского мон-ря и новые люди XVII в.- ревнители благочестия // ТОДРЛ. 1990. Т. 43. С. 58-69; Кравец Е. В. Почитание прп. Макария Унженского и Желтоводского как один из источников движения обновления в России в 1-й пол. XVII в. // Тр. Нижегородской духовной семинарии. Н. Новг., 2011. Вып. 9. С. 227-238). Как и первые «ревнители», К. и его ученики подвизались на поволжских землях, вначале их активно поддержал царь. Крайности позиции К. не были свойственны «ревнителям благочестия», не отрицавшим иерархию и таинства. Тем не менее многие из лидеров движения обновления стали вождями и учителями старообрядчества, отдельные течения которого уже к кон. XVII в. учили об утрате «истинного священства». (На связь К. с движением «боголюбцев» указывал С. М. Соловьёв - Соловьёв. История. 1962. Кн. 6. Т. 11. С. 206-207.)

В 1639 г. в Троицкий монастырь для расследования «неистовства» К. прибыл строитель Преображенского монастыря в с. Даниловском Пимен в сопровождении людей ярославского воеводы. Иером. Мирон и старцы Троицкого монастыря заявили прибывшим, что «им Капитонова ученья не оставливать, а тебя [Пимена] ни в чем не слушать» (цит. по: Румянцева. 1986. С. 73). В челобитной царю Пимен доносил, что монахи, собранные К., ушли из Троицкого мон-ря. По указной грамоте от 22 нояб. 1639 г. Преображенский мон-рь в Даниловском был упразднен, его насельники перешли в Троицкий мон-рь. Был ли взят тогда под стражу К., неизвестно. Есть предположение, что с 1639 г. он содержался в ярославском Спасо-Преображенском мон-ре, затем был сослан в Тобольск, в 40-х гг. XVII в. содержался при Тобольском архиерейском доме, откуда бежал вместе с неск. учениками. В нач. 40-х гг. XVII в. власти не знали о его местонахождении.

В нач. 50-х гг. XVII в.новые «Капитоновы кельи» появились в Костромском у. Грамотой царя Алексея Михайловича от 31 окт. 1651 г. костромскому воеводе Ю. М. Аксакову и подьячему Р. Борзову указывалось «взять на реке Шаче Костромского уезда... в келиях старца Капитона старцев и мирских людей, робят, которые в тех келиях живут, и быть им до нашего указа у вас в Ипацком и Богоявленском монастырях... никуда не пущать да держать их крепко, чтоб не ушли» (Миловидов И. В. Содержание рукописей, хранящихся в архиве Ипатьевского мон-ря. Кострома, 1887. Вып. 1. С. 58). При вступлении в 1652 г. на Ростовскую кафедру митр. Иона обратился к пастве с окружным посланием, в к-ром говорил о преследовании «расколников», не почитавших духовенство: «Аще... кто истиннаго пастыря и учителя: архимарита, или игумена, или попа, или дьякона поносити учнет, и мы на таковых расколников с Божиею помощию готовимся и таковых нам волков ловить будем» (АИ. Т. 4. № 62. С. 174-175).

К. не был арестован, из разгромленных келий он ушел в Шуйский у. и до сер. 50-х гг. XVII в. находился в скитах около с. Колбацкого (совр. Ивановский р-н Ивановской обл.). После разорения и этих келий К. переселился под Вязники, где его застала богослужебная реформа (см. Никон , патриарх Московский и всея Руси). К. стал резким противником изменений в церковной жизни, в его учении важное место заняла проповедь о состоявшемся приходе антихриста и скором конце мира. И. Шушерин писал о том, что последователи К. на патриарха Никона «многая злохуления глаголаху за исправление книг Божественнаго Писания и нарицаху его, хуляще, антихристом и иными укорительными глаголы». К. не принимал не только исправленные книги, но и новонаписанные иконы, почитая только образа «ветхаго писма, и старого, и зачаделаго, аки бы издревле писаны» (Игнатий [Римский-Корсаков]. 1855. С. 100).

«Капитоновщина» стала частью движения за «старую веру»; по словам Шушерина, от «ересеначальника» К. «раскольники церковнии умножахуся», последователи К. называли себя «староверцами». Шушерин считал аресты и казни последователей К. частью борьбы властей с противниками Никона и с распространением церковного раскола. Почитавший К. Семен Денисов связывает его деятельность в первую очередь со становлением старообрядчества в Вязниках: «Град убо Ярополч, имея посад, или жилище, Вязники во Владимирской области... идеже и во оно время Никонова смущения... от градов и монастырей бегающи иноцы и мирские в пустынях крыяхуся... тамо предивный отец Капитон живяще... тому мнози ученицы бяху, чудного жития его подражатели» (Денисов С. 1906. Л. 46-46 об.). Современники называли противников «новых обрядов» «капитонами», Евфросин считал К. «первым стоятелем за веру». В XVIII в. К. был записан в сводном старообрядческом синодике среди вязниковских пустынников, «за благочестие пострадавших».

Движение за «старую веру» изначально не было единым. Учители старообрядчества, отделившиеся от Церкви в результате реформы сер. XVII в. и признававшие иерархию и таинства, не одобряли «капитоновщину», сложившуюся в основных чертах в 30-х гг. XVII в.- задолго до богослужебной реформы. Аввакум Петров осуждал «старолюбцев», к-рые «от причастия себя отлучают», ссылаясь на наступление «последнего времени». Сподвижник Аввакума Авраамий (Афанасий) писал, что «Капитоновы ученицы» «в крайнюю прелесть доидоша и в разне ереси впадоша» (Барсков. 1912. № 26. С. 160-161). Евфросин боролся против пропаганды «самоубийственных смертей», зачинателем к-рой он считал учеников К.

К. скончался ранее 1662 г. Это можно понять из отписки головы московских стрельцов полковника А. Н. Лопухина, посланного в дек. 1665 г. в Вязники для поимки «церковных мятежников». Лопухин писал о том, что он «имал в прошлом 170-м году из лесу пустынников и кельи жег за Клязьмою, а Капитон-де под теми келиями». Сообщение о том, что к 1662 г. К. был уже мертв (похоронен в скиту близ Вязников), подтверждается показаниями чернеца Варнавы, взятого стрельцами в кон. дек. 1665 г. на оз. Юхор, под Вязниками: «А про Капитона-де старца он слыхал, что в тех пустынях он жил, и прикован к цепи, и умер давно. А сам Варнава его, Капитона, не видел» (цит. по: Румянцева. 1986. С. 79). До кон. ХVII в. имя К. было легендарным: считалось, что он жив, проповедует, но скрывается от преследователей.

В 60-70-х гг. XVII в. «капитоновщина» была широко распространена среди крестьян В. Поволжья, центральных, сев.-вост., возможно, сев.-зап. уездов России. Сохранились отрывки документации приказа Тайных дел о следствии по делу пустынников и пустынниц на суздальских, вязниковских, муромских, нижегородских, костромских и вологодских землях. Зимой 1665/66 г. Лопухин и кн. И. С. Прозоровский проводили сыск о пустынниках «на Вязниках», последователей К. «на Вологде» искал стольник С. А. Зубов. В кон. 60-х гг. XVII в. власти искали К. в Нижегородском и Муромском уездах.

Схваченные вязниковские пустынники на допросах сообщали, что они, ожидая скорого конца света, не приемлют таинств Евхаристии, Брака, Крещения, в церковь, к-рую они называли «простой храминой», не ходят и к себе священников не пускают, погребают умерших в лесу «просто» - без пения и молитв, соблюдают строжайший пост. О живших в Суздальском и Гороховецком уездах «богомерских пустынниках» проводивший следствие старец Серапион доносил: «Не велят женитися, ни мужем ж женами жити, ни попов в дом пущати, ни к церквам Божиим не велят ходити, ни причашчатися Святых Пречистых Таин, и младенцев не велят крестити. И твоему царскому величеству хула идет велия от них... А которая, государь, от них на святыя Божии церкви, и Святыя Пречистыя Таины, и на святое Крещение, и твоему царскому величеству хула идет,- того, государь, нельзя писать, ни усты человеческим глаголати». Серапион отметил широкое распространение этого учения среди крестьян, которые «пустынь горшее и лесных пустынников творят». В деревнях широко проповедовалось самоубийство: «Им весть подана: желаемого не получить, а самому погибнуть» (Барсков. 1912. № 36-37. С. 76-85). «Капитоновщина» была исключительно крестьянским движением. Не признавая духовенства, последователи К. имели «учителей», к-рыми становились простые крестьяне («мужи-орачи», «мужики-неуки»), иногда женщины: известной проповедницей «капитоновщины» в 60-х гг. XVII в. была Евпраксия.

С ожиданием конца света была связана проповедь последователей К. о самоубийстве через самоуморение или самосожжение. Рязанский архиеп. Иларион , участвовавший в следствии по делу о вязниковских пустынниках в 1665/66 г., доносил царю: «И они учат: ныне-де настоит в антихристово пришествие комуждо заморитися гладом. И от их прелести многия мужеска пола, и женска, и девическа гладом себя заморяли» (Там же. Прил. С. 330-331). Евфросин, ведший яростную борьбу с проповедниками самоубийства, считал «сицевым смертем первым законодавцем» ученика К. Василия Волосатого, который хвалился тем, что «уже с тысячу мучеников на тот свет пустил, в ямах и пустых хороминах Великим постом до смерти задержал» ([Евфросин]. 1895. С. 11). Др. ученики К.- старцы Леонид и Вавила - приписывали изобретение самоуморения самому К., говорившему: «Кто-де чернцы и боголюбы живут в пустынях, и они б-де себя для своего душевного спасения заморяли голодом» (Барсков. 1912. Прил. С. 334). Евфросин писал, что не только самоуморение, но и самосожжение впервые появилось в «капитоновщине» - у вязниковских пустынников. Это сообщение подтверждается документами: в обрывках дела о сыске «Капитоновых учеников» указано неск. случаев самосожжений в 1665-1666 гг. (Там же. С. 335).

Евфросин сообщает, что самосожжение быстро распространилось в Пошехонье, в Романове, на Новгородской земле и в Поморье, сторонники «самоубийственных смертей» оправдывали свою пропаганду приходом в мир антихриста и прекращением таинств. Самосожжения в кон. XVII в. назывались «капитонством»: напр., в челобитной крестьян Черевковской вол. Устюжского у. 1690 г. указывается, что в их волости «крестьянишки» сгорели в «капидонстве» (РИБ. СПб., 1894. Т. 12: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Ч. 1. № 216. Стб. 1000-1002). Эти свидетельства дают основание предположить, что в посл. трети XVII в. «капитоновщина» получила распространение на севернорус. землях и преобладала там над последователями «старой веры», не отрицавшими церковной иерархии и таинств (к к-рым принадлежал Евфросин). Василий Флоров , в 1-й трети XVIII в. описывавший поморских беспоповцев, указывал, что до поморцев здесь существовала др. беспоповщина, сторонники к-рой «учаху, яко уже пришел антихрист», призывали к самосожжению, отрицали брак (Флоров В. Обличение на раскольников // Братское слово. 1894. Т. 1. № 6. С. 476-481). Возможно, Флоров писал о «капитоновщине». По-видимому, последователи К. оказали влияние на формирование в 90-х гг. XVII в. беспоповских согласий (см. Беспоповцы), районом первоначального распространения к-рых стал Север России. В мировоззрении позднейших беспоповцев отразились основные черты учения К., в первую очередь представление о воцарившемся антихристе и об исчезновении в этих условиях таинств и церковной иерархии.

«Капитоновщина» имела не только антицерковную, но и ярко выраженную антигос. направленность. Серапион сообщил о критике суздальскими и гороховецкими пустынниками царской власти (см. выше). Рязанский архиеп. Иларион доносил царю, что вязниковские последователи К. «без всякаго опаства на твою благочестивую державу всякия хулы износят» (Там же. С. 330-331). Возможно, они учили о том, что царь Алексей Михайлович был антихристом (или одним из «рожков антихристовых»). Последователи К., по всей вероятности, участвовали в крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина в 1670-1671 гг. После разгрома восстания «капитоны» появились в Соловецком в честь Преображения Господня мон-ре и стали руководителями обороны мон-ря от правительственных войск во время Соловецкого восстания . Выходец из Соловецкого мон-ря Пахомий сообщил: «А в монастырь-де в разиновщину пришли многие капитоны - чернцы и белцы - из понизовых городов... А в монастыре заперлись и сели насмерть... и стало у них за воровство и за капитонство, а не за веру стоять» (Акты, относящиеся к истории Соловецкого бунта / Изд.: Е. В. Барсов // ЧОИДР. 1883. Кн. 4. С. 80). Сильвестр (Медведев) и А. А. Матвеев называют «капитонов» зачинщиками Московского восстания 1682 г.

К нач. XVIII в. «капитоновщина», вероятно, прекратила существование. (А. И. Клибанов считал, что движение исчезло сразу после смерти основателя, растворившись в большом количестве сект.) Какая-то часть последователей К., возможно, присоединилась к беспоповщине, др. часть образовала небольшие секты: в кон. XVII в. были известны вышедшие из «капитоновщины» «волосатовщина» (последователи Василия Волосатого, насаждавшего самоуморение), «кузминщина» (члены секты отрицали «пение и служение церковное») и др. У хлыстов существует предание о том, что легендарный основатель хлыстовства Данила Филиппов являлся учеником К. Однако в источниках кон. XVII в. «лжехристовщина» (хлыстовство) и «непоповщина» («капитоновщина») различаются. Митр. Игнатий (Римский-Корсаков) описал близкую к «капитоновщине» секту «подрешетников» - последователей крестьянина Ефима (Ефрема) Подрешетника, к-рого митр. Игнатий считал учеником К. «Подрешетники» в кон. XVII в. жили «в пределах... Кинешемских, и Решемских, и на Плёсе». В XIX в. «подрешетниками» называли себя хлысты, жившие около Плёса, др. название секты - «купидоны» является испорченным вариантом слова «капитоны». Как и старообрядцы и ученики К., «купидоны» почитали старопечатные книги, но их хлыстовское учение не совпадало с «капитоновщиной». Возможно, предание о связи хлыстов с К. возникло в данном ответвлении хлыстовства, существовавшем в районе, где прежде были сильны традиции «капитоновщины».

Ист.: Игнатий [Римский-Корсаков], митр. Три послания // ПС. 1855. Кн. 2. С. 96-99; Шушерин И. Известие о рождении, и воспитании, и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. М., 1871. С. 51; [Евфросин, инок]. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей: Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения. 1691 г. / Сообщ.: Х. Лопарёв. СПб., 1895. С. 9-11, 96-97. (ПДП; 108); Денисов С. Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие. М., 1906. Л. 46-46 об.; Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. № 26. С. 160-161; № 36-37. С. 78-85; Прил. С. 329-334; Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговского пахомиевской редакции: (Тексты) // Древнерусская книжность. Л., 1985. С. 62-107.

Лит.: Журавлёв А. И. Полное ист. известие о древних стригольниках и новых раскольниках, т. н. старообрядцах. СПб., 1795 2. С. 103; Ярославские ГВ. 1852. Ч. неофиц. Отд. 3. № 26. С. 233; № 32. С. 282-283; № 49. С. 3, 388-389, 408-409; Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий синодик. СПб., 1883. С. 21. (ПДП; 94); Диев М. Я., прот. Капитон, расколоучитель XVII в. в Ярославской и Костромской губерниях // Ярославские ГВ. 1890. Ч. неофиц. № 11. С. 4; № 12. С. 4; Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России. М., 1965. С. 41-45; Шульгин В. С. «Капитоновщина» и ее место в расколе XVII в. // История СССР. 1969. № 4. С. 130-139; Румянцева В. С. Сыскное дело Тайного приказа о вологодских «капитонах» // Там же. 1978. № 2. С. 170-180; она же. Ересь Капитона и правосл. Церковь в 40-80-х гг. ХVII в. // Религии мира: История и современность. 1984. М., 1984. С. 95-113; она же. Народное антицерковное движение в России в XVII в. М., 1986. С. 66-81; Преображенский А. А. Неизвестный автограф сибирского летописца Саввы Есипова // СА. 1983. № 2. С. 63-65; Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало раскола. М., 2010 (по указ.).

Е. А. Агеева

Капитон – один из так называемых лесных старцев, инок-старообрядец, выступавший против распущенности нравов, а позднее боровшийся с церковными реформами Патриарха Никона. Капитон является довольно загадочной фигурой. Нет даже точных сведений о его смерти.

Дружба с царем и опала

Родился Капитон в простой крестьянской семье в селе Даниловском Костромского уезда. Где он принял монашество, неизвестно. Первые сведения о нем относятся к 1630-м годам, когда он поселился в Колесниковой пустыни. Есть свидетельства, что старец был лично знаком с царем Михаилом Федоровичем Романовым, предоставившим ему землю под скит. Постепенно там стали селиться и другие иноки, воспринявшие его идеи, что мирская жизнь ведет только к греху и вечной гибели и что необходимо отдалиться от Церкви, представители которой ведут себя неподобающим образом.

Это, конечно, не нравилось церковным властям. В 1639

году Патриарх Иосаф приказал закрыть Колесникову обитель, а Капитона отправить «на исправление» в Ярославский монастырь Христа Спасителя. Но тот успел скрыться и в конце концов перебрался в Вязниковские леса.

После никонианской реформы 1653 года Капитон остался в старообрядчестве. Он призывал поклоняться только старым иконам и креститься двумя перстами.

Постник и праведник

Переселившись в Вязниковские леса, Капитон собрал вокруг себя множество последователей, селившихся в кельях рядом с ним. Любопытно, что среди них были и женщины. Он выделялся среди других иноков своим одеянием, представляющим собой короткий, до пояса, плащ (затон), опоясанный цепью с двумя железными, а затем и каменными плитами-веригами (на груди и спине). Длина плаща не прикрывала ног: это делалось умышленно, чтобы нижние конечности пребывали в холоде.

Старец вообще проповедовал крайний аскетизм, даже спал, вися на крюке в вертикальном положении, и был великим постником. Даже на Пасху он вместо яиц вкушал луковицы красного цвета, предлагая их и своим ученикам. Учеников он заставлял поститься даже в обычные дни, а в среду, пятницу и субботу вообще ничего не разрешал им есть.

Поскольку Капитон открыто выступал против господствующей Церкви, его преследовали как духовные, так и гражданские власти. Ему не раз приходилось убегать от царских стрельцов, при этом он даже не снимал с себя вериг. Историк С. М. Соловьев называл Капитона союзником «опальных боголюбцев, обращавшим на себя внимание

необыкновенным постничеством и поэтому прослывшим праведником».

Мирно отошедший или убиенный?

Скончался старец в 1660-х годах. Место его погребения и по сей день остается в тайне. Меж тем он был так популярен среди своих последователей, что в официальных документах (например, в послании Игнатия Тобольского) старообрядцев довольно долго именовали «капитонами» - по имени их главного учителя и наставника. Несколько учеников Капитона - Прохор, Вавила и Леонид, известные как Вязниковские мученики, - впоследствии стали

почитаться в старообрядчестве в лике святых.

Новообрядческая церковь попыталась сформировать в сознании верующих зловещий образ старца, утверждая, что он якобы занимался не подавлением плотских желаний, а самым настоящим умерщвлением плоти, уча поститься до смерти, а также устраивать ритуалы самосожжения. Однако Капитон не оставил ни одного письменного документа с призывами к подобным саморазрушающим действиям. Кроме того, среди его учеников не было ни одного случая смерти от поста или же самоубийства.

О самом старце Семен Денисов в книге «Виноград Российский» сообщает, что тот мирно отошел к Богу. Хотя есть и другие версии его смерти. Так, в старообрядческих синодиках ХVII-ХVIII веков Капитон упоминается в числе «Вязниковских убиенных пустынников». Но кем и при каких обстоятельствах он был убит, нигде не сказано.

Жизнь в России всегда была трудной. Не у всех, конечно, но у большинства. Трудной - не значит несчастливой. Да и вообще это понятие довольно относительное. Наверное, многие из этого большинства хотели бы уменьшить тяготы, связанные со своим положением. Сделать жизнь легче, комфортнее. Пускай только в мыслях, не на уровне действий, а, в итоге, нашедших для себя баланс между своими желаниями и теми усилиями, которые могли бы улучшить их жизнь, но сделали бы стремление к комфорту некомфортным. Есть и не столь многочисленная категория людей, сознательно вступивших на путь обременения себя страданиями. Я не имею в виду клинических мазохистов, которые наслаждаются самим ощущением боли и страдания. И оставляю в стороне терпящих лишения из житейских соображений. Речь о тех, которые выбирают страдания ради цели, обычно относимой к высокой. Например, в области религии. Вот об этом я и хочу сказать ниже.

У человека религиозного, по сравнению с неверующим, вертикаль власти длиннее. Или выше, если угодно. Она уходит вверх, скрываясь в небесах. И взаимоотношение с этой скрытой от неверующих частью вертикали порождает ряд поступков, которые непосвящённым представляются нелепыми и противоестественными. Например, некоторые практики из области усмирения плоти. Поскольку я читаю «Протопопа Аввакума» Кирилла Кожурина, то воспользуюсь примером из его книги. Им и ограничусь.

. Речь пойдёт о старце Капитоне, который в первой половине XVII века стал основателем движения лесных старцев. Вообще, надо заметить, время между Смутой и Расколом характеризовалось, с одной стороны, падением нравов у мирян и клириков, а, с другой стороны, повышенным накалом религиозного духа у значительной части верующих. Страсти подогревало и предчувствие близкого конца света, и ожидание скорого прихода в мир Антихриста, знаки которого находили в росте сил зла. Капитона представляли фанатиком-изувером, еретиком и чуть ли не источником староверия (в официальных документах XVIII века староверов именовали «капитонами»). Кожурин не согласен с этими утверждениями и относит учение Капитона к традициям ближневосточного монашества. Я в эти споры влезать не намерен, а вот методы, с помощью которых Капитон пытался спасти свою душу, производят впечатление. Впечатление, честно говоря, двойственное.

«Капитон той слышан бе яко муж праведен и благ, инок чюден... Воздержан в посте, вериги на себе носил каменныя, плита позади, а другая спереди, по полтора пуда в обеих: и всего весу три пуда. Петля ему бе пояс, а крюк в потолке, а обе железны, и то ему постеля: прицепя крюк в петлю, повисаше спати...». Впрочем, на сон времени было отведено совсем немного, а основными занятиями были молитва, чтение и работа. От своих учеников он также требовал воздержания в еде, пище и поведении. Ели совсем мало и даже по великим праздникам суровый учитель не дозволял им есть ничего, кроме « семен и ягодичия и прочих, растущих на земли » . Даже на Пасху вместо яиц давал ученикам есть красную горькую луковицу, которая должна была напоминать им о горечи жизни в миру.

Капитон и его последователи бежали от мира, погрязшего в грехе. Ожидая скорое пришествие антихриста, они искали спасение души в жесточайшей аскезе, отвержении мирских благ и соблазнов. Скрываясь от властей, Капитон со своими последователями всё дальше и дальше уходили в леса, где следы железного старца затерялись и точных сведений о его смерти не осталось.

Надо отметить, что старчество издавна пользовалось уважением на Руси. И, в том числе, за страдания и лишения, на которые старцы добровольно обрекали себя. Можно сказать, что существовал, в некотором смысле, культ страдальцев и, соответственно, их образа жизни. (Сюда же органично вписывались и юродивые, также не обременённые излишними телесными удобствами). Страдание, пускай и в чужом исполнении, пускай и в гораздо более мягких, по сравнению с Капитоном, формах, стало ценностью, оно не воспринималось исключительно в качестве наказания и вошло в «список» допустимых образцов поведения. Вот что пишет французский историк Леруа-Болье по поводу стремления к такой строгой аскезе:

«Русский народ - один из немногих народов, который любит то, что составляет сущность христианства: Крест. Русский человек не разучился любить страдание, он воспринимает его силу, чувствует действенность искупления и знает вкус его горькой сладости».

Обращу внимание на последние слова - «вкус горькой сладости». Через страдание - к катарсису.

Представление народа в виде набора индивидов, своеобразных элементарных частиц, трудно назвать продуктивным. Существуют ценности и интересы больших групп, в том числе и такой большой группы, как народ в целом. И образное выражение «душа народа» не является только фигурой речи. Душа народа, несмотря на свою нематериальность, проявляется в мире реальном. Даже несмотря на то, что в российском общественном сознании общество потребления расширяет свою зону влияния, «зона страдания» ещё жива и живы ещё «капитоны» в головах.

Западные страны, наложившие на нас санкции, исходят из своего исторического опыта, в котором страдание - безусловное зло. Рассчитывая на то, что санкции понизят уровень жизни и вызовут массовое недовольство властью с вытекающими последствиями. Не на тех напали. Недовольство было и до санкций по своим, внутренним причинам, да и не исчезло оно вовсе, поскольку поводов предостаточно. А санкции, пожалуй, у многих даже смягчили отношение к властям. Или, точнее, к Президенту, который является у нас олицетворением этой власти.

Понятно, что психологический фактор только один из многих, на которые сделана ставка в санкциях. Но вот увязались как-то у меня события XVII века с очередным походом Запада на Россию, и уподобился я чеховскому студенту:

Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.