Краткое житие димитрия ростовского. Что мы выбираем? Из сочинений святителя Димитрия доныне известны

Читайте также

Родился Димитрий (в миру – Даниил Саввич Туптало) в городке Макаров под Киевом в 1651 году. Обучение проходил в Киево-Братской коллегии, после чего был пострижен в Кирилловском монастыре.

Там Димитрий жил около шести лет, за это время его рукоположили в сан иеродиакона, а затем и в сан иеромонаха. После этого он получил назначение проповедника и отбыл в Чернигов. Проповеднической службе Димитрий Ростовский посвятил следующих два года, за это время он успел прославиться своими проповедями далеко за пределами Чернигова. После служения в Чернигове несколько лет он ездил по украинским монастырям, создавая свои первые записки – «Диарий». В них изложены основные события тех лет, имеющие отношение к Украине.

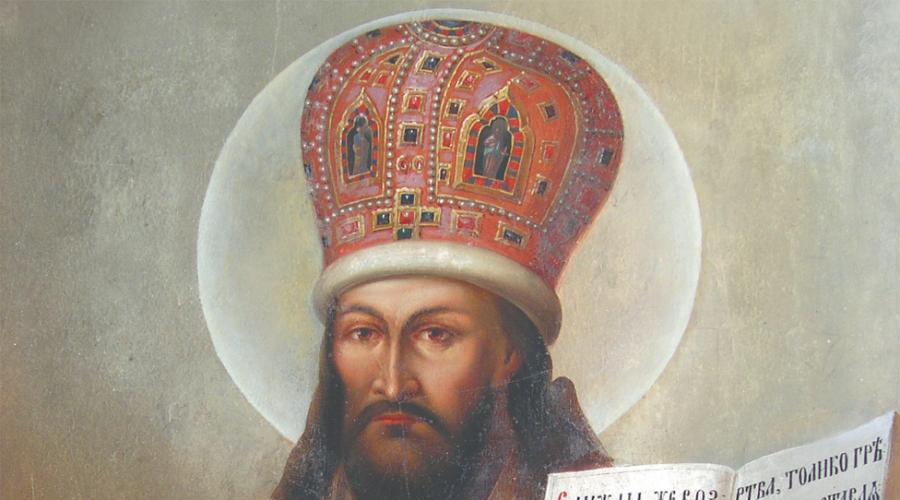

Дмитрий Ростовский. Портрет

(Изображение с сайта radiovera.ru)

С 1679 по 1684 гг. святитель жил и служил в самых разных монастырях в Николаеве, Чернигове, Батурине, в . Именно в Лавре Димитрию было дано послушание составить жизнеописания святых. Над этой книгой он работал долгие годы. Составление житий святых (получилось несколько сборников, среди которых самыми известными остаются «Четьи-Минеи») впоследствии прославило отца Димитрия как выдающегося и вдумчивого церковного автора. Однако известен Димитрий Ростовский и как автор многочисленных проповедей, статей, пьес и стихов.

Димитрий некоторое время служил настоятелем монастырей Ельца и Новгорода Северского, а вскоре после перехода Киевской митрополии в подчинение Московского патриархата (это произошло в 1698 году) отправился в Москву. Весной 1701 года он стал епископом и митрополитом Тобольским и всея Сибири. Но уже через год по указу царя отца Димитрия перевели в Ростовскую митрополию – причиной такого решения стала развивающаяся изнурительная болезнь. В качестве митрополита Ростовского с самых первых дней служения Димитрий был известен своими неустанными заботами о просветительской работе среди населения и насаждении главных нравственных принципов. Он основал славяно-греческое училище для молодежи, в меру сил искоренял повальное пьянство и всеобщее невежество, а также старообрядчество. Свое состояние святой Димитрий жертвовал на нищих, больных, беззащитных, сирот.

Скончался отец Димитрий в своей келье за молитвой ночью, это произошло 28 октября 1709 года. Он был похоронен в Зачатьевской церкви Яковлевского монастыря – так завещал он сам, сразу по прибытию в епархию.

Чудеса исцеления

Через 42 года после кончины Димитрия Ростовского над могилой митрополита просел вроде бы крепкий чугунный пол. Пришлось делать ремонт пола, и при этом рабочие открыли бревенчатый сруб могилы Димитрия. Так были обнаружены и обретены церковью в нетронутом треном и разложением облачении. После тщательного освидетельствования мощей и многочисленных исцелений при гробнице Димитрия церковь причислила его к лику святых – это произошло уже в 1757 году.

Димитрию Ростовскому всегда молились о заступничестве сироты и вдовы, а так же бедные люди о помощи в нужде. Его мощи прославились исцелениями многих болезней, особенно легочных и сердечных: сам митрополит страдал от «грудной болезни», которая и стала причиной его смерти. Днями памяти святого стали день смерти митрополита и день обретения его мощей – 21 сентября.

После обнаружения нетленных мощей святителя слава о них распространилась широко, к гробу митрополита стали стекаться паломники. Вскоре выяснилось, что от мощей начали проистекать исцеления: к гробу святого шли больные, слепые, немые, бесноватые. Все исцелялись по , совершаемым у святых мощей святителя.

Дмитрий Ростовский. Икона

(Изображение с сайта tobolsk.tumentoday.ru)

Только в 1867 году официально зарегистрированы следующие случаи исцелений:

Жительница села Лазорцева Ростовского уезда Мария Варфоломеева в 1753 году исцелилась молитвами при мощах святого Димитрия от слепоты и постоянных головных болей.

Помещица Вяземская Ярославского уезда, молясь у гроба Димитрия Ростовского, получила исцеление от горячки и «животной болезни» (заболевание брюшной полости).

Вдова Прасковья Артемьева из села Залесского Переславского уезда в 1753 году, страдая от горячки, услышала глас, приказывавший идти молиться к гробу святого Димитрия. После молитвы у гроба она исцелилась от болезни, а в 1754 году, находясь в Москве, увидела сон, в котором Димитрий Ростовский в полном облачении шел тушить московский пожар. Наутро пожар действительно был, но сгорели только кровли домов, сами же дома остались нетронутыми.

Благие исцеления от всевозможных болезней совершаются при мощах святого Димитрия и до сих пор. Особенно часто происходят исцеления от болезней сердечно-сосудистой системы. По искренней молитве больных и их близких мощи святого даруют исцеление от хвори: мы верим, что нетленное тело святого находится с нами, а душа – у престола Господня, где святой может молиться за нас и просить заступничества Божьего для больных и нуждающихся.

С 1991 года мощи святого Димитрия Ростовского перенесены в Яковлевский храм на территории Спасо-Яковлевского монастыря. Поехать поклониться мощам святого может каждый желающий по адресу: Ярославская область, Ростов Великий, улица Энгельса 44. Если идти пешком от Кремля в сторону озера Неро, путь до монастыря займет примерно 15 минут.

Значительную роль в процессе церковно-культурного строительства России на рубеже XVII-XVIII веков сыграли выходцы с Украины, из киевских академических кругов. Самым, пожалуй, выдающимся ученым монахом из них следует признать святителя Ростовского Димитрия (Туптало; 1651-1709) — мудрого богослова и прекрасного проповедника, истинного интеллигента-бессребреника, фактического основателя российской исторической науки и, что не менее важно, смиреннейшего инока и добрейшего пастыря .

Родился он в городке Макарове — сравнительно недалеко от Киева, в семье казачьего сотника; мирское имя его было Даниил. В Киеве будущий святитель прошел курс богословских наук и обучался иностранным языкам в «училищном» Богоявленском монастыре, где «явися довольно искусен в стихотворстве и витийстве и знающ добре все тое, чему учим бысть» . В 1668 голу он принял монашество с именем Димитрий в киевском Троицком Кирилловском монастыре, не заботясь «о снискании имений и богатств временных» . В 1675 году его рукоположили во иеромонаха и назначили проповедником в известную тогда Густынскую обитель; тогда же он стал и главным проповедником соборного храма в Чернигове. С большим успехом он затем некоторое время проповедовал в Литве — в Вильне (в Свято-Духовом монастыре) и в Слуцке.

По возвращении в Малороссию Димитрий жил в Батурине, где с 1682 года игуменствовал в Николаевской обители. Но не прошло и двух лет, как он, «любя безмолвное и безмятежное житие и желая наедине угождати Богу» , оставил игуменские обязанности, поселившись в Киево-Печерской Лавре. Здесь собор старцев обители во главе с архимандритом Варлаамом Ясинским (будущим митрополитом Киевским) поручил Димитрию «жития святых собирати и, совершенно исправив, списати» .

В июне 1684 года талантливый и трудолюбивый инок начал этот подвиг всей своей последующей жизни: составление истории святых, или корпуса исторических житийных рассказов, расположенных по месяцам (в соответствии с годовым кругом церковных «памятей» прославленных святых Вселенской Православной Церкви), — так называемых «Четьих-Миней». Первый из четырех томов вышел из печати в январе 1689 года. В это время Димитрий вновь игуменствовал — в уже упоминавшемся батуринском Николаевском монастыре.

Вскоре из Батурина в Москву отправился «ясновельможный Гетман», взявший в состав своего посольства и игумена Димитрия. В подмосковной Троице-Сергиевой обители Димитрий познакомился с царем Петром I, который, по-видимому, уже тогда обратил внимание на способного и образованного монаха-украинца.

Когда тот вернулся в Малороссию, то был назначен игуменом Петропавловского монастыря в Глухове; тогда же, в 1695 году, вышел из печати второй том «Четьих-Миней». С 1697 года Димитрий уже архимандрит Елецкой Черниговской обители, а с 1699 года — архимандрит Спасского монастыря в Новгороде-Северском. Несмотря на все эти частые перемещения его с места на место церковными властями, писатель-инок не оставлял привычного хода своих литературных трудов, и в 1700 году вышел третий том «житий».

В результате «особливое искусство в проповеди слова Божия, такожде и добродетельная его жизнь вскоре прозорливому монарху (то есть Петру I. — д. Г.М. ) известны быть стали» , и по Императорскому Указу Димитрия в 1701 году перевели в Москву, назначив митрополитом Тобольским и Сибирским. Но для болезненного и уже немолодого тогда инока-южанина такое назначение в далекую, холодную Сибирь было непосильным бременем, а главное — там, вдали от библиотек и типографий, завершение им его литературно-исторического труда становилось практически невозможным. От всего этого святитель впал в «некоторую печаль», и только объяснившись в конце концов с Петром I, Димитрий получил разрешение остаться в Центральной России. В 1702 году его назначили правящим архиереем на Ростово-Ярославскую кафедру; митрополитом Ростовским он и являлся до самой своей кончины.

Этот святитель был одним из самых образованных людей своего времени, учеником и другом украинских духовных просветителей — Лазаря Барановича и Варлаама Ясинского, неизменно поддерживавших его литературную деятельность. В «житии» Димитрия, составленном около середины XVIII века (в связи с его церковной канонизацией в 1757 г.), особо подчеркивается, что «сей богобоязнивый муж был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском, греческом, латинском, еврейском и польском языках, великую имел склонность к наукам» .

Живя в Ростове, святитель Димитрий открыл там первую в Московской Руси духовную семинарию, собрав для обучения в ней более 200 детей священнослужителей; «для лучшего порядка и успехов» он «разделил их на три училища… часто посещая оныя училища, сам учеников слушал и в успехах пробовал», «сам в свободные от дел церковных часы труждался, обучая их», «сам их исповедывал и Святых Таин приобщал; обучая же, определял оных к местам, истребляя невежество» . Причем содержал эти семинарские училища Димитрий на свои собственные, в общем весьма скромные, средства.

Здесь же, при поддержке тогдашнего патриарха Адриана (святительствовал с 1690 по 1700 г.) Димитрий завершил и основной свой 20-летний труд — «Четьи-Минеи», которыми и поныне пользуется вся православная Россия как наиболее полным и точным источником церковной агиографии (подробных описаний жизни святых).

Кроме богословских работ и различных комментариев к святоотеческим писаниям, святитель сочинял также диалоги этического характера, вел полемику со старообрядцами («Розыск о раскольнической Брынской вере»), писал стихи и даже первые российские пьесы — на евангельские темы. Им составлены и две летописи: «О славянском народе» и «О поставлении архиереев».

Весьма важное значение для того времени имела еще одна его «Летопись» — «От начала миробытия до Рождества Христова». Она была особенно необходима, поскольку мало кто мог тогда приобрести для келейного или домашнего чтения дорогостоящую Библию, и порой даже представители духовенства не знали толком порядка библейских событий. К сожалению, труд этот остался незавершенным: святитель, как пишет его биограф, сей книги «за частыми недугованиями совершити не возможе: но токмо по леточислению четвертыя тысящи шестаго ста лет (то есть до 4600 г. от сотворения мира, или до 908 г. до н. э. — д. Г.М. ) деяния написаны» .

Среди наиболее известных трудов Димитрия следует также назвать: «Алфавит духовный» (поучения и увещания к исполнению заповедей Господних, расположенные в алфавитном порядке), изданный в Киево-Печерской Лавре уже после смерти святителя; затем — «Руно орошенное» (о почитании Богородицы и Ее икон); «Апология» («Разговор утешающего со скорбящим») и «Краткий Катихисис» («с вопросами и ответами о вере зело полезный») .

Судя по сохранившимся портретам, владыка Димитрий был небольшого роста, белокурый, с проседью, с небольшой бородкой клинышком, сгорбленный.

Его — как очень доброго и искреннего человека — всегда волновали человеческое зло и общественная несправедливость. В одной из проповедей он говорил:

«Егда богатый яст, убогих труды яст. А егда пиет, кровь людскую пиет, слезами людскими упивается. Кто в чести? — богатый! Кто безчестен? — убогий! Кто благороден? — богатый! Кто худороден? — убогий! Кто премудр? — богатый! Кто глуп? — убогий! Богатый, аще бы и весьма был глуп, обаче то самое, яко богат, умным его между простонародными человеки творит» .

Несмотря на святительский сан, Димитрию порой приходилось переносить в Ростове и немало притеснений со стороны представителей светской власти. Своему другу, святителю Рязанскому Стефану Яворскому (1658-1722), этот истинный духовный гражданин Святой Руси писал о ее «внутренних противниках»: «Толико беззаконий, толико обид, толико притеснений вопиют на небо и возбуждают гнев и отмщение Божие» . Особенно непочтителен к святителю Димитрию был стольник Воейков, присланный в Ростов из государственного «монастырского приказа». Как-то раз святитель служил в соборе Литургию, а в это время по распоряжению стольника кого-то наказывали кнутом «на правеже». Святитель велел, чтобы истязание немедленно прекратили, но царский чиновник грубо отказал посланному. Тогда святитель, возмутившись духом, прервал службу и ушел в свое пригородное село Демьяны.

Незадолго до кончины Димитрий отослал в киевский Троицкий Кирилловский монастырь родовую икону, чтобы ее поставили над гробом отца, и тогда же написал следующее духовное завещание:

«От юности и до при ближения моего ко гробу не стяжевал имения, кроме книг святых. Не собирал во архиерействе сый келейных доходов, яже не многи бяху. Но ово на мои потребы та иждивах, ово же на нужды нуждных. Верую бо, яко приятнее Богу будет, аще не едина цата (монета. — д. Г.М. ) по мне не останет, неже егда бы многое собрание было раздаваемо. Если никто не восхощет меня тако нища обычному предати погребению, то пусть бросят в убогий дом (то есть, как говорили в старину, «на божедомье» — в общую безвестную могилу. — д. Г.М. ). Если же по обычаю будут погребать, пусть схоронят в углу церкви монастыря св. Иакова, идеже место назнаменовах. Изволяй же безденежно помянути грешную мою душу в молитвах своих Бога ради, таковый сам да помяновен будет во Царствии Небесном. Требуяй же за поминовение мзды, молю, да не помянет мя нища, ничто же на поминовение оставивша. Бог же да будет всем милостив, и мне грешному во веки, аминь» .

Сохранилось довольно подробное описание благодатной кончины святителя. В последний вечер жизни владыка велел позвать певчих и, сидя у натопленной печки, слушал пение составленных им самим кантов: «Иисусе мой Прелюбезный, надежду мою в Бозе полагаю, Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радость». Потом он отпустил всех, задержав лишь любимого певчего, ближайшего своего помощника в трудах и переписчика своих сочинений Савву Яковлева. Ему он стал рассказывать о своей юности, годах учебы, о жизни на Украине, об иноческой жизни и молитве, прибавив: «И вы, дети, такожде молитеся». По завершении беседы святитель сказал: «Время и тебе, чадо, отбыти в дом твой». Благословив юношу, владыка поклонился ему почти до земли, благодаря за помощь в переписке сочинений. Тот смутился и заплакал, а святитель еще раз кротко повторил: «Благодарю тя, чадо». Певчий ушел, став последним человеком, видевшим святителя живым. Митрополит же удалился в особую келью, где он обычно совершал молитву. Там на следующее утро, 28 октября (ст. ст.) 1709 года, святителя и нашли бездыханным: он скончался во время молитвы, стоя на коленях.

Отпел Димитрия Ростовского его друг — митрополит Стефан Яворский, обещавший ему это.

Погребен святитель в его любимом ростовском Спасо-Яковлевском монастыре, значительно перестроенном в XVIII-XIX столетиях, но и поныне остающемся одним из самых благодатных уголков древнего Ростова Ярославского; здесь и сейчас почивают святые мощи этого выдающегося иерарха Русской Православной Церкви. Их обрели нетленными в 1752 году, а вскоре состоялась и общероссийская канонизация святителя.

В эпитафии на серебряной раке с мощами, составленной тогда же М. Ломоносовым, были помещены, в частности, такие слова: «Написав жития святых, сам в лике оных вписан быть удостоился в лето 1754, апреля 9 дня». И ниже — ломоносовские стихи в несколько тяжеловесно-возвышенном назидательном стиле, характерном для той эпохи, но, пожалуй, не утратившие своей жизненной актуальности и в наше время:

О вы! что Божество в пределах чтите тесных,

Подобие Его мня быть в частях телесных!

Вперите в мысль, чему святитель сей учил,

Что ныне вам гласит от лика горних сил:

На милость Вышняго, на истину склонитесь,

И матери своей вы Церкви примиритесь.

После митрополита Димитрия осталось богатейшее по тому времени (около 300 томов) собрание книг, перешедшее впоследствии в Московскую синодальную библиотеку.

Как заметил о замечательном ростовском владыке один из церковных наших писателей, в век наступивших тогда Петровских «реформ, иногда глубоко антинациональных и противоцерковных, этот великий человек показал, как можно быть просвещеннейшим и передовым деятелем, не изменяя прошлому своего народа и оставаясь безусловно верным православно русскому настроению» .

Было время, когда в России самым дорогим приданым для новобрачных считались не драгоценная утварь, платья и украшения, а духовные книги. Люди знали: будет вера – будет и благословение Господне над семьей, а остальное приложится. Евангелие, «Добротолюбие» – поучения святых отцов Церкви передавали из поколения в поколение. И среди самых известных источников мудрости и добра особое место принадлежало Четьим Минеям.

Сегодня даже не все знают, что это такое. Это целый свод житий (жизнеописаний) святых, охватывающий весь годовой круг памятных дат. Минеи читали дома в кругу близких, они были самым любимым чтением в семьях, где знали грамоту. Не все знают и о том, кто сделал жития святых в России основой домашних книжных собраний – о замечательном пастыре и о выдающемся духовном писателе – святителе Димитрии Ростовском, память которого Церковь совершает 10 ноября.

Не стяжав «имения, кроме книг святых»

…Солнце клонилось к западу, трудным выдался для митрополита Димитрия осенний день 1709 года. За три дня до того Владыка почувствовал слабость, однако не мог отказаться от того, чтобы служить у престола в храме в день своего небесного покровителя –

И, хотя каждый шаг давался ему с трудом, он отслужил Литургию, особенно торжественно, радостно, как будто чувствовал, что приносит Богу бескровную жертву в последний раз. Поздравлять его приехало множество гостей, а он, как обычно, был «не как возлежащий, а как служащий». В тот день заболела одна из приезжих монахинь, и он, забыв о своей болезни, поспешил к ней, чтобы поддержать, ободрить, и уже с трудом вернулся в свою келью.

Было уже поздно, когда митрополит неожиданно позвал к себе певчих и долго слушал, прислонившись больной спиной к печке, чтобы как-то умягчить приступы кашля, любимые духовные гимны и песнопения. Всех благословил, как-то особо тепло, участливо. Удержав одного из них еще на малое время, поклонился ему в пояс, сердечно благодаря за труды (тот много помогал ему переписывать набело его духовные сочинения).

А утром Ростов облетела весть – митрополит Димитрий скончался. Едва колокола ударили к заутреней, служители нашли его стоящего на коленях и как бы молящегося перед образами; душа же его уже отошла ко Господу.

Провожало Владыку великое множество людей. Приехала из Москвы вдова государя Иоанна Алексеевича – царица Параскева с дочерьми, миряне и духовенство потоками шли поклониться в последний раз тому, кто всю Россию наделил своими знаниями. Непрерывно шли и бедные, нищие, которых митрополит годами ссужал и одеждой, и пищей, принимая их как братьев. Семинаристы ежились, будто осиротели.

Много лет Владыка Ростовский на средства архиерейского дома содержал в городе духовное училище, растрачивая то, чем мог бы пользоваться и сам, чтобы поддержать учащихся, особенно же из бедных семей. Первой мыслью, первым чувством у всех было: «Потеряли!» , и лишь потом, когда смолкли звуки панихиды, поняли, осознали, что и «приобрели» : от земных трудов призван он к новым трудам как молитвенник за Россию.

Его никогда не видели праздным. Он управлял делами Церкви, постоянно что-то писал: духовные сочинения, наставления мирянам и духовенству, заботился о нуждающихся и обращал от заблуждений к истине раскольников и еретиков, болезнуя и о них, как о погибающих.

Во всем этом просто не было место для «частного», «своего». Не скопил Владыка за долгие годы архиерейской службы богатства земного – все до последнего раздавал, растрачивал для людей. Нищета его монашеская доходила до того, что в одном из писем он просил прощения у одного лица за то, что не имеет возможности привезти его к себе: «Ни коня, ни всадника, оскудели овцы, и лошадей нет».

А в духовном завещании, составленном незадолго до кончины, митрополит Димитрий говорил о своем материальном состоянии еще более откровенно, чтобы не вызвать смущения у тех, кто в случае его внезапной смерти, решился бы искать у него «имения»:

«С той поры, как принял я святой иноческий образ и постригся в Киевском монастыре восемнадцати лет отроду и обещал Богу хранить добровольную нищету…не стяжал я имения и пристрастия к вещам, лишь к книгам святым, не собрал злата и сребра, не изволил иметь лишних одежд, ни каких-либо других вещей, кроме самых нужных… Да не усердствует же никто по смерти моей, изыскивая каких-либо келейных моих сбережений…верую, что приятнее будет Богу, чтобы ни единая полушка по мне не осталась, чем богатое наследство было раздаваемо».

При такой добровольной бедности митрополит Дмитрий приложил в наследство по себе для целых поколений великое духовное

сокровище – 12 томов житий святых.

При такой добровольной бедности митрополит Дмитрий приложил в наследство по себе для целых поколений великое духовное

сокровище – 12 томов житий святых.

Прошло 42 года после его погребения, и 21 сентября 1732 года были обретены нетленными его святые мощи, от которых начали совершаться исцеления. Святейшим Синодом святитель Димитрий был причислен к лику новоявленных чудотворцев Российских.

В следующем году императрица Елизавета устроила для мощей его серебряную раку, а в 1763 году императрица Екатерина пешком совершила путешествие из Москвы в Ростов для поклонения мощам святого Димитрия и переложення их в приготовленную раку, которую сама несла вместе с архиереями при торжественном обхождении храма.

Дар ученика

К главному труду своему митрополит Димитрий готовился с юных лет. Не каждому дано то, что было стрежнем его характера – постоянная потребность в учении.

Родился он на киевщине в незнатной, но благочестивой семье казацкого сотника. Обучившись грамоте, юношей он твердо решил поступать в духовное училище при Богоявленской церкви в Киеве.

Способности его и желание учиться были таковы, что при скромных средствах, он стал первым учеником на курсе. Тогда-то заронилась в сердце и искра той горячей любви к Богу, когда душа желает только одного – служить Ему всецело.

Способности его и желание учиться были таковы, что при скромных средствах, он стал первым учеником на курсе. Тогда-то заронилась в сердце и искра той горячей любви к Богу, когда душа желает только одного – служить Ему всецело.

В 21 год принял он монашеский постриг, а в 25 лет был уже рукоположен в иеромонаха, т.е. монаха, имеющего сан священника. В ту пору он не переставал, как и прежде читать, вникать во все вопросы, связанные с историей Церкви, особенно же – относительно спорных мнений, чтобы как пастырь уметь дать единственно верный ответ людям непросвещенным. Время было непростое: Православию в южнорусских землях приходилось отстаивать истинное исповедание перед наступлением западных проповедников.

За усердие и пастырскую ответственность молодого священника ценили. Не прошло и десяти лет с момента его учебы, а Киев и Чернигов, Слуцк и Вильно уже оспаривали друг у друга право иметь у себя молодого пастыря, обращающего свое непрестанное учение на благо Церкви. Рано было возложено на него и игуменство – обязанности настоятеля монастыря. Кто-то удивлялся, а архиерей, возводивший его в игуменский сан, провидя его еще более высокое призвание, сказал, что желает ему «по имени – Димитрий – и митры» , т.е. служения на архиерейском поприще.

Не почет означало для него принятие игуменского сана. Это был призыв к еще более усердному служению. Вскоре игумен Димитрий переселился в Киево-Печерскую Лавру для продолжения ученых занятий. С 1684 года начался для него двадцатилетний период трудов по составлению многотомного издания Четий – Миней. Это стало главным делом его жизни, которое он продолжал и в монашеской келье, и в сане настоятельском, и позднее, когда московский патриарх Адриан переведет его в Ростов, на святительской кафедре. Многие годы работы, для того, чтобы и сегодня в России люди могли просто протянуть руку, взять с полки нужный том и прочесть главу о том или ином из святых начиная от первых веков христианской истории.

Сделать святых близкими людям

Для того, чтобы понять, в чем состояла главная заслуга святителя Димитрия Ростовского надо немного представлять себе историю русской духовной литературы. До него в церкви обычно использовались Четьи Минеи митрополита Московского Макария. Они были менее полными, и главное – написаны они были на церковно-славянском языке с использованием старинной лексики.

Для того, чтобы понять, в чем состояла главная заслуга святителя Димитрия Ростовского надо немного представлять себе историю русской духовной литературы. До него в церкви обычно использовались Четьи Минеи митрополита Московского Макария. Они были менее полными, и главное – написаны они были на церковно-славянском языке с использованием старинной лексики.

Вот почему Киевский митрополит Петр, благословляя игумена Димитрия на труд составления новых Миней, хотел, чтобы они были написаны так, чтобы их могли читать не только священнослужители, но и миряне.

Для дополнения уже известных сведений о святых Димитрий Ростовский использовал множество новых источников: русские прологи и патерики, а также греческие книги, выписанные со Святой Горы (особенно – Симона Метафраста, много потрудившегося над житиями святых в X веке).

Писать же святитель Димитрий старался так, как хороший иконописец пишет икону: чтобы был виден лик, духовный образ святого. Интересны были и собранные им факты, малоизвестные прежде, но, благодаря его произведениям, доступному языку, со страниц его труда поднимались, как живые, исполненные духом апостолы и великие святители Церкви, прославившие Бога крепостью своей веры мученики и подражавшие жизнью Христу преподобные, смиренные праведники и неустрашимые пророки.

«Радуга духовная» вставала над миром, полным зла. Можно ли унывать, когда у нас такие друзья и ходатаи, стоил ли бесконечно грустить о потерях, когда там, у Бога, многие дорогие нас ждут, зная о нас и молитвенно участвуя в нашей жизни, иногда и независимо от нашего к ним обращения?!

Чувство близости святых, которое святитель Димитрий не раз испытывал сам, он смог передать и своим читателям. – За время его работы ему не раз являлись во сне те, о ком он писал, как бы, удостоверяя его в том, что Церковь Небесная молится о благополучном свершении его труда на благо Церкви земной.

Многие известные духовные наставники говорят: когда читаешь житие того или иного святого, знай, что он – рядом с тобой. Минеи Димитрия Ростовского читали во всех уголках России. Известно, что они были постоянным чтением и в семье последнего российского государя – Николая Александровича Романова.

Что мы выбираем?

К сожалению, в наши дни сбывается одно из пророчеств святых отцов, говоривших, что настанут времена, когда то, что «предки собирали по крупицам, потомки оставят лежать на полках». Не многие семьи сегодня имеют в домашней библиотеке хотя бы 1 – 2 тома собрания Димитрия Ростовского. То, чем дорожили наши предшественники уходит из культурного наследия, исторической памяти народа вместе с традиционными представлениями о человечности, добре, правде.

К сожалению, в наши дни сбывается одно из пророчеств святых отцов, говоривших, что настанут времена, когда то, что «предки собирали по крупицам, потомки оставят лежать на полках». Не многие семьи сегодня имеют в домашней библиотеке хотя бы 1 – 2 тома собрания Димитрия Ростовского. То, чем дорожили наши предшественники уходит из культурного наследия, исторической памяти народа вместе с традиционными представлениями о человечности, добре, правде.

С момента, когда в России были вновь открыты храмы, прошло уже около 20 лет, и мы имеем возможность выбирать, чем питать ум, душу? – Тем, что дается непосредственно и по видимому легко с экранов или тем, что требует определенного понуждения себя: разыскать, приобрести то, чего нет на книжных развалах, но без чего прежде не мыслили себе жизни православные христиане? Первое – легче, только часто ли этот выбор оставляет по себе глубокие «всходы»? Второе несравненно труднее, но это – первый шаг к свободе духовной, сопряженной с ответственностью.

Кого-то смущает и серьезность духовной литературы. Конечно, здесь нет ни захватывающего сюжета, ни привычного юмора, это чтение другого рода. Но, возможно, тем, кто стоит сегодня перед выбором, окажется полезным небольшое напутственное слово святителя Димитрия Ростовского: «…Нет у праведников печали, которая не превратилась бы в радость, как нет у грешников радости, которая не обратилась бы в печаль». По-настоящему прочно и ценно лишь то, что приобретается с усилиями и закрепляется опытом.

Святитель Димитрий (Димитрий Ростовский ; в миру Даниил Саввич Туптало ) ( - ) - известный церковный деятель, писатель, оратор. В 1757 году канонизирован Русской православной церковью , память совершается 4 октября (21 сентября по старому стилю) и в день Собора Сибирских святых 23 июня (10 июня по старому стилю).

Жизнеописание

Статуя святителя Димитрия перед кафедральным собором в Ростове

Смерть и погребение

Скончался святитель Димитрий в 1709 году , в ночь на 28 октября через день после своего тезоименитства. Погребение состоялось только 25 ноября, оно откладывалось до приезда блюстителя патриаршего престола Стефана Яворского , который был другом святителя и обещал отпеть и похоронить его.

Об обретении мощей стало известно в народе, стали появлятся рассказы об исцелениях при мощах Димитрия и по молитве к нему. Официальная канонизация произошла более чем через 4 года после обретения мощей после проверки их нетленности и исцелений, происходивших при обращении к Димитрию (императорским повелением в Ростов направлялся синодальный прапорщик Ф. И. Баранов для сбора сведений о совершенных при мощах исцелениях, а указом Синода - суздальский митрополит Сильвестр и архимандрит Московского Симонова монастыря Гавриил для вторичного освидетельствования мощей). В первый день Пасхи - 1 апреля 1757 года состоялось прославление митрополита Димитрия в лике святых, а день обретения мощей - 21 сентября, как и день кончины - 28 октября были объявлены днями празднования святому. Служба святителю Димитрию была составлена переяславским епископом Амвросием, а житие ростовским митрополитом Арсением.

Митрополит Димитрий стал первым святым, канонизированным к общерусскому почитанию в синодальный период, а также единственным, прославленным в XVIII веке . Елизавета Петровна велела изготовить для мощей Димитрия серебряную раку и облачение из золотой парчи . Однако на самих торжествах в Ростове в 1763 году по случаю переложения мощей Димитрия в новую раку присутствовала уже Екатерина II .

Литературное наследие

Димитрий прославился как плодотворный церковный автор - составитель сборников житий святых (наиболее известный, в четырёх книгах - «Четьи-Минеи »), проповедей, драм, стихов. Академик Д.С. Лихачев считал Димитрия Ростовского «последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы ».

Четьи-Минеи написаны Димитрием в четырех книгах, содержащих жития за три месяца, и начинаются согласно церковного календаря с сентября месяца.

- Первая книга - 1689 год ;

- Вторая книга - окончена в 1690 году , напечатана в 1695 году . После её написания работой Димитрия заинтересовался патриарх Адриан , который поощрил дальнейшее составлений житий на весь год своей грамотой и деньгами;

- Третья книга - 1700 год , после её печати Димитрий написал небольшую книгу «Мартиролог вкратце », поместив в нее в сокращенном виде жития святых за год;

- Четвертая книга - 9 февраля 1705 года .

Четьи-Минеи Димитрия Ростовского выдержали множество изданий и стали самым любимым житийным сборником в России, который после Евангелия, имел огромное влияние на верующее русское общество. Достоевский писал:

По всей земле русской… распространен дух Четьи-Минеи… потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в детстве слышал такие рассказы… Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали… В этих рассказах заключается для русского народа… нечто покаянное и очистительное.

Ф.М. Достоевский «О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности Восточного вопроса »

Четьи-Минеи стали источником вдохновения и для А.С. Пушкина - на основе житий Святых Николая Салоса Псковского и Иоанна Большого Колпака поэт создает образ юродивого в трагедии «Борис Годунов», а неоконченная поэма «Монах» была основана на житии Иоанна Новгородского.

Труды

- Четьи Минеи (Жития святых);

- Алфавит духовный;

- Духовное врачество против хульных помыслов, Врачество духовное на смущение помыслов от различных книг отеческих;

- Утешение человеку в скорби, беде и гонении;

- Зерцало православного исповедания;

- Исповедание грехов генеральное, глаголемое пред иереем от лица кающегося;

- Благодарственное страстей Христовых воспоминание и молитвенное размышление, паче оных молитв зело полезное, еже должно во все пятки совершати;

- О исповедании грехов и святом причащении;

- Молитва исповедания к Богу от человека, полагающего спасения начало;

- Плач на погребение Христово;

- Розыск о раскольнической Брынской вере;

- Апология во утоление печали человека, сущего в беде, гонении и озлоблении;

- Краткие богомысленные размышления;

- Руно орошенное.

Сноски и источники

Литература

- Зубов В. П. Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди. - Эдиториал УРСС, 2001. - 232 с. - ISBN 5-8360-0292-4.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Дмитрий Ростовский" в других словарях:

- (в миру Даниил Саввич Туптало) (1651 1709), митрополит Ростовский и Ярославский с 1702, писатель. Поддерживал реформы Петра I, однако выступал против вмешательства государства в церковные дела. Составил новую редакцию Четьи Миней, автор пьес (… … Русская история

- (светское имя Даниил Саввич Туптало) (дек. 1651 28.X.1709) рус. церк. деятель и писатель. Происходил из укр. шляхты, в 1668 принял монашество, был игуменом в различных монастырях на Украине. Примыкал к той части укр. духовенства, к рая… … Советская историческая энциклопедия

- (в миру Даниил Саввич Туптало) (16511709), митрополит Ростовский и Ярославский с 1702, писатель. Поддерживал реформы Петра I, однако выступал против вмешательства государства в церковные дела. Составил новую редакцию «Четьи Mиней», автор… … Большой Энциклопедический словарь

Дмитрий Ростовский - ДМИ́ТРИЙ РОСТÓВСКИЙ (в миру Даниил Саввич Туптало) (16511709), митрополит Ростовский и Ярославский с 1702, писатель. Поддерживал реформы Петра I, однако выступал против вмешательства гос ва в церк. дела. Составил новую ред. Четьи Mиней,… … Биографический словарь

Дата публикации или обновления 15.12.2017

Жизнеописание святого Димитрия Ростовского

Святой Димитрий Ростовский родился в декабре 1651 года в городке Макарове, недалеко от Киева. Мальчика назвали Даниилом; ни новорожденный, ни его родители не помышляли даже о Ростове, который для них был городом заграничным и чужим. Русские биографы святого умалчивали или, по крайней мере, не подчеркивали того обстоятельства, что великий русский святой родился на Украине, в украинской семье и был украинцем.

Со времен монгольского завоевания Киевская Русь жила своей, особой от Московской, жизнью, и в XVII веке, когда она вновь встретилась с Россией, оба народа оказались непохожи друг на друга, на общего предка, говорили на разных языках и нуждались для общения в переводчиках. Их объединяла вера и язык богослужения, но церкви Киева и Москвы были независимы друг от друга.

Памятные места, связанные с именем Димитрия Ростовского.

С именем Димитрия Ростовского неразрывно связан

Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь в Ростове Великом .

В этой обители находится рака с мощами свт. Димитрия .

Образ святого Димитрия Ростовского.

Отец святого - Савва Туптало - в год рождения сына был рядовым казаком Киевского полка, но вскоре стал офицером - сотником, и даже обзавелся гербом (подражая не русскому, а польскому дворянству). Постоянной фамилией семья еще не обзавелась; сын сотника Саввы всю жизнь подписывался как «Саввич», и только раз его назвали «Тупталенко».

Слишком разрушительно было нашествие монголов, и когда Украина очнулась, она сразу стала добычей сильнейшего соседа - Литвы, потом объединившейся с другим соседом - Польшей. Даниил родился гражданином единственной тогда в мире Республики (на Руси ее, во избежании соблазнов, называли без перевода с польского - Речью Посполитой), возглавлявшейся, впрочем, польским королем. В этой Польско-Литовской Республике Украина была бесправна.

Но если у Украины не было своих прав и своего правительства, то у нее была своя армия - казаки. Глава этой армии - гетман - был и лидером страны, а ее офицеры администрацией. Армия решала судьбу Украины. За исключением одного вопроса: самостоятельности.

Даниил Саввич следил за политикой. Когда в 20 лет он начал вести дневник, то занес туда прежде всего политические перипетии времени своего детства, и даже год своего рождения, точной даты не помня, отнес к походу поляков на Киев. Действительно, в 1651 году, за два месяца до рождения Даниила, поляки нанесли поражение украинской армии и отобрали права, которые предоставили несколькими годами раньше, потерпев поражение от казаков. Но война продолжалась.

Ковчег с мощами Ростовских святителей: прп. Авраамия Ростовского , свт. Исайи Ростовского и свт. Димитрия Ростовского. Со страницы Святыни монастыря книги Серпуховский Пречистыя Богородицы Высоцкий мужской монастырь .

В 1654 году Савва Туптало, уже сотник, присутствует на Переяславской раде, где казаки присягнули московскому царю. В Москве это событие стали называть «воссоединение Украины с Россией». Но до полного воссоединения было далеко, и в 1658 г. Украина возвращается к Польше; в 1659-м - опять отходит к Москве, в 1660-м - возвращается к Польше. В этом же 1660 году семья Туптало поселяется в Киеве, купив собственный дом; впрочем, Киев уже постоянно находится под властью московского воеводы. Не случайно, видимо, все потомство сотника Саввы ушло по монастырям, не только три дочери, но и единственный сын. Даниил не пошел по стопам отца.

Украина чем-то напоминала Палестину времен Христа - не только горестной политической судьбой и Днепром - русским Иорданом. Как во время оно Иудея, Украина была единственной территорией Европы, где сходились представители самых разных культурных традиций. Украинцы были открыты всем культурам - и греческой ортодоксии, и русскому православию, и польскому католицизму, хотя столицы этих культур были не в ладу друг с другом. Открытость границ создавала редкую открытость духа.

Этой духовной открытости Даниил научился в Киевской духовной школе - Коллегиуме, крупнейшем, пожалуй, учебном заведении православного мира. Полный курс был рассчитан на одиннадцать лет, но достоверно известно, что Даниил прошел лишь начальные классы - с 1662 по 1665 год, когда ректором академии был архимандрит Иоанникий Голятовский. Быть может, Даниил учился здесь и в 1667-1669 годах, когда Голятовского временно заменил игумен Мелетий Дзек. Даниил знал польский - на нем он вел дневник и писал письма, латынь - она открывала ему мир западного богословия, а также греческий язык. Наконец, церковнославянский был своеобразным ключом к сокровищнице вековой святыни Руси - и Малой, и Белой, и Великой.

Но мало иметь ключи. Ключом можно открыть дом, чтобы его разорить. Выпускники киевской Академии становились подчас ярыми католиками или протестантствующими антилатинистами, а то перенимали русское неприятие всех и вся, в том числе неприятие византийской учености. В эпоху, когда «Бога превратили в оружие», ученый подчас очень походил на невежду.

9 июля 1668 года Даниил Саввич приносит Богу монашеские обеты целомудрия, бедности, послушания. Постриг его игумен Киевского Кирилловского монастыря и - тогда - глава Академии Мелетий Дзек. Даниил стал Димитрием. Под духовным водительством своего учителя и игумена Димитрий пробыл четырнадцать лет.

Через девять месяцев игумен посылает Димитрия во владения Дорошенко, и там, в Каневе, митрополит Киевский Иосиф посвящает восемнадцатилетнего монаха в первый духовный сан - дьякона. Приняв посвящение в диаконы у митрополита Иосифа, Димитрий вернулся - жил в Кирилловском монастыре, как и игумен Мелетий.

В 1670 году отец Димитрия попал в плен к полякам, в шести верстах от Киева. Из этого плена был послан Яном Собесским к гетману Дорошенке и митрополиту Иосифу. Когда Савва Туптало вернулся в Киев, его обвинили в измене, но старик (ему было 74 года) отговорился тем, что не знал о содержании посланий к противникам России. Более ясным положение стало в 1675 году, когда митрополит Иосиф умер и Дзек не возражал, когда 23 мая, в день Святого Духа, именно архиепископ Лазарь (Баранович), а не умиравший митрополит, рукоположил Димитрия в священники. После этого два года Димитрий, теперь иеромонах, был проповедником в Чернигове при архиепископской кафедре.

Архиепископ Лазарь был человек пишущий, искушенный в политике, а в быту, по отзывам современника, «брюзгливый, скупой, ворчливый». Мнение Димитрия было иным.

Великим постом 1676 года Димитрий во сне увидел себя в алтаре перед архиепископом. «Владыка вдруг прогневался на меня и сильно начал меня истязывать. ...Я низко кланялся преосвященному и, обещая учинить исправление (коего и поныне еще не делаю,- скрупулезно добавлял Димитрий несколько лет спустя), просил прощения... Думаю, что в видении оном чрез особу преосвященного отца архиепископа сам Создатель мой наказывал меня».

Игумен Дзек считал, что Димитрию при архиепископе пребывать долго не следует. Таланты Димитрия к тому времени вполне определились - широчайшие знания, проповеднический дар, искусство писателя: вышла первая книга, посвященная чудесам Божией Матери. В июле 1677 года, очевидно с благословения духовного отца, Димитрий испросил увольнение и уехал в Республику - благо, границы Киевской митрополии отнюдь не совпадали пока с границами России.

Он отправился в Белоруссию, под Пинск, в Новодворский Успенский монастырь. Так Димитрий оказался во владениях епископа Слуцкого Феодосия - противника Москвы, ставленника покойного митрополита Иосифа. Оттуда - в Вильно, в Святодуховский монастырь, Димитрий здесь произнес две проповеди, а затем с епископом Феодосием отправился в центр его епархии - Слуцк, где на два года поселился в Преображенском монастыре.

Архиепископ Лазарь словно забыл о Димитрии, его звали обратно украинский гетман и Дзек. Но когда белорусы попросили оставить Димитрия, Дзек охотно согласился, оговорив, чтобы самому Димитрию «сие угодно было». Два года пробыл Димитрий в Белоруссии и лишь в начале 1679 года вернулся на Украину.

И Коллегия, и монастырь, где жил Димитрий, существовали благодаря братствам, и проповедовал он по поручению братств 3. Киевская митрополия держалась на мирянах - от их активного благочестия зависело само ее существование. Замечательно, что украинские миряне возродили церковь после того, как ее покинула иерархия. Православие на Украине никогда не пользовалось поддержкой правительства. И Польша, и Литва были странами католическими. Неудивительно, что за полвека до рождения Димитрия епископы Киевской церкви объявили о ее присоединении к Риму.

И только в 1620 году антиохийский патриарх тайно, по инициативе и под охраной казаков - посвятил семерых епископов, вновь возглавивших Православную Церковь на Украине. Но отныне она всегда имела рядом с собой двойника - церковь униатскую, с тем же православным обрядом, но подчинявшуюся Риму. Борьба с этим двойником стала борьбой прежде всего политической и национальной. Это хорошо видно из тезисов, которые Димитрий записал для себя, видимо, чтобы использовать их в проповеднической деятельности:

1. Без Унии Русь приняла крест от патриарха Константинопольского.

2. Без Унии до Флорентийского собора Русь присоединилась к королю Казимиру.

3. Без Унии Русь и после Флорентийского собора оставалась, сохраняя свои права.

4. Без Унии Русь и после Флорентийского собора и до новой Унии сохраняла свое достоинство и права.

О богословских расхождениях здесь не упомянуто ничего. Что характерно - тезисы написаны на польском языке, а несколько слов - по-латыни.

«Враги человеку домашние его». Как ни враждовали католики и православные, они жили в одном доме - Республике. Уличные ссоры уживались с товарообменом, политические распри - с обменом идеями. Католики допустили к себе восточный обряд, православные к себе - западные книги. Димитрий, как и его учителя по академии, прекрасно говорил и писал на языке своих противников. Правда, проповеди он произносил на украинском, но эти проповеди точно соответствовали риторическим правилам католических витий. Ведь Димитрий учился риторике по учебнику, написанному Голятовским, а тот, в свою очередь, черпал из западных учебников. Его поучения этих лет логичны по построению и развитию мысли.

Сердце Димитрия питалось святоотеческими писаниями и молитвами. Тем неожиданнее - для нас - некоторые черты его богопочитания. Например, особенно почитал он Страсти Христовы, крестные раны Его, Его сердце, молитвенно сосредоточиваясь на них и благоговея перед ними: «Пронзены ребра острым, железным, долгим копьем, которое... ранило сердце, бывшее источником и началом всей любви, ранило сердце, которое «возлюби Своя сущия в мире до конца возлюби я», ранило сердце сердобольное, милосердное, сострадательное к бедствующим, мир ранил сердце Христово за то, что Христос всем сердцем возлюбил мир.

Если будет приближаться к нам грехопадение, то, возведши поскорее ум наш ко кресту и посмотрев на Его простертые язвенные руки, простертые как бы уже над нами, подумаем: зачем Господь наш простер руки? А для того простер, чтобы меня спасти от потопления греховного. ...Я, грешный Дмитрий, говорю: благодарю Тебя, Спасителю мой, свете мой, животе и воскресение мое, за то, что Ты возлюбил меня и предал Себя за меня».

Это благоговение перед Сердцем Иисуса - одно и у Димитрия, и у святого Ефрема Сирина, и у святого Бонавентуры. Молитвы свои Димитрий иногда записывал, и форма их более напоминает католические литании 6, чем православные акафисты. И если следующую молитву Димитрий советовал читать, распростершись крестообразно на полу храма (обычай западный),- она не стала менее угодна Богу:

Поклоняюся Тебе, Богу Отцу, очищающему вся беззакония моя.

Поклоняюся Тебе, Богу Сыну, исцеляющему вся недуги моя.

Поклоняюся Тебе, Богу Духу Святому, избавляющему от нетления живот мой.

Поклоняюся Тебе, Богу Отцу, ущедряющему мя, якоже щедрит отец сыны.

Поклоняюся Тебе, Богу Сыну, знающему страстное естество мое и слабость.

Поклоняюся Тебе, Богу Духу Святому, врачующему немощи моя и очищающему мя от всякия скверны.

Своей близости к католикам в некотором отношении Димитрий не отрицал. Записывая рассказ о видении ему святой Варвары, которая упрекнула его, что он ложится «по-римски», пометил: «Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив в молитве и уподоблялся в сем случае римлянам, у коих весьма краткое молитвословие».

Когда в 1679 году Димитрий вернулся на Украину, то поселился в Батурине - столице тех украинских гетманов, которые подчинялись Москве. Архиепископ Лазарь посвятил Димитрия в игумена, пошутив при этом: «Димитрию желаю митру». Полгода он на-стоятельствует в Максаковском монастыре, полтора - в Батуринском. Начинает уходить предыдущее поколение: в 1682 умер Мелетий (Димитрий горестно помечает в дневнике: «умер игумен мой» - хотя сам уже был игуменом), в 1683 - архимандрит Киево-Пе-черской лавры Иоанникий, его учитель. Димитрий освобождается от настоятельства и переходит в лавру, где собором, по старинному обычаю, избирается новый архимандрит - Варлаам. Его избрание утверждает московский патриарх, впервые за многовековую историю лавры.

И нового митрополита Киева избирают по указанию Москвы, причем избирают гетман и казаки, а не духовенство. Посвящают его в Москве. Димитрий, как и все украинское духовенство, не одобрил нового порядка, но и не воевал с ним. Через несколько дней после прихода Димитрия в лавру - 6 мая 1684 года - архимандрит Варлаам благословляет его писать жития святых на весь год.

Благословение стало началом огромнейшего труда: Димитрию предстояло создать жизнеописания всех святых, чтившихся Православной Церковью. И сам Димитрий считал, что с этого дня находится «в послушании святом, от Малороссийской Церкви мне врученном». Украинский летописец Величко отмечает его труд как общее дело народа. Димитрия подвигла духовная потребность церковного народа. Был Пролог - сборник кратких биографических сведений далеко не о всех святых. В России, правда, хранились Четьи-Минеи, составленные при митрополите Макарии в XVI веке коллективом авторов, но и они не отличались полнотой; к тому же эта сведенная в помесячные тома библиотека всей средневековой церковной литературы была столь велика и перенасыщена, что печатать ее начали лишь в XIX веке, но так и не успели закончить - из-за революции 1917 года.

Описать жизнь человека - значит соприкоснуться с его духом; описать жизнь святого - соприкоснуться, кроме того, с Духом Божиим. И Димитрий, как историк, собирает все новые и новые материалы, заботясь об их достоверности; как человек - молится, подобно св. Нестору Печерскому: «Да не будет ми лгати на святого» .

И Дух отвечает ему, вдохновляет его творчество. С благоговением Димитрий описывает видение, бывшее после бессонной ночи, проведенной за работой над житиями: «За час или меньше до заутрени лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святаго мученика Ореста, лицем веселым ко мне вещающего сими словами: «Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал». Сие рек, откры мне перси своя и показа в левом боку великую рану, сквозь во внутренности проходящую, сказав: «Сие мне железом прожжено». Потом, открыв правую руку до локтя, показа рану на самом противу локтя месте. ...И став прямо, взирая мне в лице, рече: «Видиши ли, больше я за Христа претерпел, чем ты написал?»

В 1686 году Димитрий вновь переводится игуменом в Батуринский монастырь. С неохотой отмечает в дневнике: «Убежден есмь от гетмана и митрополита». Гетман в благодарность берется помочь Димитрию в работе и пишет в Москву фавориту царевны Софьи В. В. Голицыну, прося выслать знаменитые Макарьевские Минеи. По настоянию Голицына патриарх Иоаким Минеи прислал, но уже в марте 1698 года вытребовал их обратно. «Вскоре от нас взяшася, мне не возмогшу за кратким временем тех прочести и яже на потребу оттудна изъяти»,- печалился Димитрий.

Окончательное «воссоединение» Украины (не всей) с Россией произошло в 1686 году. Украине поставлен новый гетман - Мазепа. И в августе 1689 года большое посольство во главе с гетманом прибыло в Москву. Был в посольстве и Димитрий. Попали украинцы прямо к дворцовому перевороту: Мазепа только поклонился Софье и Голицыну, как стало ясно, что Петр, засевший в крепости Троице-Сергиева монастыря, берет верх. И Мазепа бросился туда - Петр принял его благосклонно.

Для Димитрия поездка была тяжелой. Патриарх Иоаким выразил свое недовольство строптивой Печерской лаврой, которая, не дожидаясь разрешения Москвы, стала печатать Жития, и сделал строжайший выговор: за упоминание о Непорочности Богоматери, за то, что святые Августин и Иероним названы святыми. Димитрий повинился, хотя и показал патриарху изданные в самой Москве святоотеческие и богослужебные книги, подтверждающие его правоту. Патриарх же дал ему благословение на продолжение работы - не дав, однако, столь необходимых для работы Миней. Страницы, которые не понравились патриарху, были выдраны из уже отпечатанных томов и заменены исправленными.

4 марта 1690 года умер патриарх Иоаким, 6 апреля - митрополит Киевский Гедеон. Новым московским патриархом стал Адриан, рукоположивший в митрополита Киевского, избранного украинским духовенством, Варлаама Ясинского. Из Москвы Ясинский привез Димитрию благословляющую грамоту нового патриарха: вслед за ним были присланы и долгожданные Макарьевские Минеи.

Димитрий попытался было отойти от внешних дел. Он оставил игуменство и поселился в том же Батуринском монастыре в отдельном скиту. Лишь три года безмятежной работы было отпущено Димитрию. И еще один дар - в 1693 году из Гданьска прислали давно заказанное им монументальное историческое издание «Деяния святых», в котором католические ученые собрали все древнейшие тексты житий и мученических «актов» 8. Перепроверяя написанное, Димитрий составляет и пособия на будущее, разнообразные хронологические справки, исторические словари, которые могли бы составить ему славу первого русского историка.

Уже в 1694 году его посылают игуменом в монастырь в Глухов, в 1697 - архимандритом в Елецк, а в 1699 - в Новгород-Северский (оставляя под его руководством и Глуховскую обитель). И все же в 1695 году, через семь лет после первого тома, выходит второй, в 1700 году - третий. Написано три четверти Миней - с сентября, когда начинается церковный год, по май. Украинский летописец записывает: «Третяя книга житий святых, трудами Богодухновен-наго мужа иеромонаха Дмитриа Савича Тупталенка составленная, на свет вышла и любопытствующих человеков книжных духовнюю радостью сердца наполнила». Патриарх щедро благословляет Димитрия: «Возмогай в делании спасения святых Божиих угодников жития, во всем благоумствуя», шлет ему очередные книги, нужные для работы, да и «гонорар» - двадцать золотых.

Димитрий был и историком, и историософом, и беллетристом одновременно. Как историк, он старался избежать ошибок, сопоставляя и критически оценивая писания своих предшественников; тщательно объясняя читателям исторические реалии прошлого. Он предпочитал внешний факт - внутреннему, достоверность явную - частной уверенности. Например, он не поместил бывшее ему видение мученика Ореста в биографию святого, как то сделал бы всякий средневековый автор, а записал его особо, в конце, хотя с припиской: «А что сие видение я недостойный и грешный истинно видел, и точно так видел, как написал, а не иначе, сие под клятвою моею священническою исповедую».

Как историософ, в каждом житии он показывал источник всякого подвига и победы - веру, преображающую мир. Как литератор, он создал свой, особый стиль (к сожалению, сглаженный редакторами последующих изданий) - без лишних слов, энергичный, ясный. В переводе на русский этот стиль чем-то похож на пушкинский. Так что народ, который в XVIII веке читал именно Димитриевские Минеи, а не французские и русские романы, проявлял и весьма точное эстетическое, не только духовное, чутье.

Труд Димитрия не похож на сборник житий, составленный в свое время архиепископом Лазарем Барановичем,- тот был на польском языке, да еще в силлабических стихах. Главное в Житиях Димитрия - описание духовного подвига. Он сплавил воедино три богатейшие традиции: византийскую, латинскую и русскую. К творениям Симеона Метафраста, преобразившим греческую традицию, но в XVII веке слишком мало распространенным на Руси, к Минеям святого митрополита Макария,- к этим двум вершинам православной агиологии Димитрий добавил агиологию католическую. Он, разумеется, не включил в Минеи биографии святых, живших на Западе после «разделения Церквей», но постоянно сверялся с работами католических богословов, которые неустанно изучали сокровища древней церковной литературы.

В течение многих поколений после Димитрия никто не смог хотя бы проверить его труд - ни у кого не было ни таких знаний, ни такой библиотеки. Когда же появилось и то, и другое, Жития в XIX веке перевели, подредактировали, но и подсушили. Но главное осталось: дыхание веры, освобождающее человека от власти «исторических обстоятельств».

Создание житий святых меняло самого Димитрия. После начала этой работы у него начинает меняться стиль проповеди. В совершенстве освоив ораторское ремесло, Димитрий продолжает овладевать ораторским искусством: «Если теды хочеш Сына Божиа в теле нашем прославити - имеем же Его прославити крестом, страданьми - так Его в теле своем прославили святые мученики. Але речем: не можем мы так. Хвала Богу! уже немашь гонения за Христа за Христианы. Несть уже мучителей, котории бо до отвержения Христа, до поклонения идолом принуждали... Не фрасуймая, знайдется туж межи нами и идол, и мучитель, и идолопоклонник покажется много,- а мучеников мало. Если то що грех - то идол, то що страсть, що помшел, и оказиа, побуждаючая и тягнучая до греха - то мучитель, а противишися им - то мучительство едино и повседневное, зачим каждый, греху сопротивляючийся, есть мученик, славячий в теле своем Христа повседневными страданиями».

Русский государь Петр Алексеевич начал преобразовывать Россию. Он не сошел с пути, которым двигались его предшественники, и прежде всего продолжил объединение земель вокруг Москвы. Но как много сил ни отнимали пристройки к зданию империи, Петр прежде всего намеревался изменить историческую Россию (о духе, кажется, он и не задумывался). Он хотел просветить и оздоровить ее, распахнув окно в Европу.

Поэтому, после возвращения из поездки по Европе, Петр вдруг решил импортировать в Россию, кроме прочего, и европейских архиереев. Таковыми он справедливо счел украинских епископов - людей и европейского образования, и европейской терпимости, вполне подвластных его воле. В 1700 году Петр назначает митрополитом в Рязань Стефана Яворского - ближайшего друга Димитрия еще с 1684 года. В 1701 году и Димитрий был призван - царь определил его митрополитом Сибири. При слабом здоровье Димитрий вряд ли бы доехал даже до Урала, и Петр, увидев это воочию, смилостивился - в начале 1702 года Димитрия перевели митрополитом в Ростов. Впрочем, в Сибирь Петр все равно послал украинца - тоже друга Димитрия, Филофея Лещинского.

Приехав в Ростов в марте 1702 года, Димитрий ужаснулся. На Украине священник из малообразованных спросил его как-то: «Илия пророк был по Рождестве ли Христовом или пред Рождеством?» Здесь ни о чем не спрашивали, а когда сам Димитрий однажды спросил сельского священника, где тот хранит Дары - Тело Христово, ответа не было, батюшка знал только слово «запас». Впрочем, Димитрий нашел в себе силы пошутить: «Иереи слова Божия не проповедуют, а людие не слушают, ниже слушати хотят. От обою страну худо: иереи глупы, а люди неразумны». Нет нужды толковать эти слова, пытаясь уловить отличие глупости от неразумия; это просто горькая шутка.

Димитрий направил несколько грозных посланий духовенству, но никого не смещал и не посылал в монастырь на покаяние, как было принято в России. Более того, вопреки сопротивлению властей, он своей властью отменил бездушный обычай постригать в монахи овдовевших священников. Царь Петр издавал указы об отправке неученых детей духовенства в драгуны, а Димитрий говорил со скорбью: «Что тебя привело в чин священнический? Да спасешь себя и других? Нет, чтобы накормить жену и детей... Поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса». И, по мере сил, защищал это закрепощенное государством, нищее и безграмотное духовенство.

1 сентября 1702 года начались занятия в школе, разместившейся в Ростовском кремле, где находилась резиденция митрополита. Жалованье учителям дали из казны. Кроме того, Димитрию разрешили (после смерти патриарха Адриана и упразднения патриаршества все, до мелочей, решали чиновники Монастырского Приказа) продать из его архиерейской казны меха, а деньги употребить на школу. На свои деньги он купил учебников, два глобуса, карты. Из двухсот учеников школы большинство были детьми духовенства, но были - что исключительно для того времени - и из других сословий. За обучение не платили, и даже - Димитрий опять-таки вымолил - положили по деньге в день «нищим, которые учитися будут русской грамоте».

Школьный курс, рассчитанный на три года, был «грамматическим» - ученики осваивали русский, греческий, латынь и риторику. Учителя, естественно, были украинцы. Чтению учились по молитвам, изучали церковное пение, а из языков на первое место Димитрий поставил не латынь, а греческий: «начало есть и источник всему любомудрию... от того бо вся премудрая учения во вся языки произыдоша».

Димитрий нанимал учителей, составил для учеников краткий катехизис, а на латыни толкование на книгу Бытия. Он стал духовным отцом: сам исповедовал и приобщал. Он, наконец, определил общий дух школы как дух игры, веселья, максимальной свободы. В монотонной школьной жизни в игру, например, превращено было соревнование в учебе. Правила игры Димитрий позаимствовал у иезуитов: лучшего ученика класса провозглашали еженедельно императором, второго по успехам - сенатором. Их сажали вперед, с особой церемонией, так что каждую пятницу во всех классах слышалось торжественное воспевание: «Здравствуй, новый император». По праздникам в школе устраивали спектакли; учителя переводили с польского какую-нибудь церковную мистерию, а декорации, костюмы, представление,- все делали сами ученики. Как тогда выражались, это развивало «резолюцию, си есть благоразумную смелость».

Языки тем легче усваивались, что преподавались не как мертвые, а как живые. В упражнениях для перевода - вся русская жизнь эпохи: «Градоначальник в Ростове - воевода. Преступников в России ссылают в Сибирь. Пресветлейший взял Азов, возьмет и Ригу». Латынь и греческий были языками богословия, но Димитрий не хотел, чтобы слова о Боге отдавали мертвечиной. К классическим аллегориям то и дело приделывался смешной отечественный хвостик.

Например, ученик, лучше всех написавший сочинение, уподоблялся кедру ливанскому, второй - кипарису, третий - финику, а прочим обращался не упрек и ругань - замечание на будущее: «Аще кто от вас на высшее место не пресадится, будет простою ракитою или горькою осиною». Вообще, хотя перед глазами учеников всегда были розги, но шутка и прощение считались более надежным средством исправления: «Аще кто и написан в эрратах (журнале ошибок), а вину принесет и речет: согреших, проспах, прогулях, не учихся,- прощение улучит».

Сохранилось одно распоряжение Димитрия по школе весьма грозного характера, да еще начинающееся совсем неприличным образом: «Дети, б... дети! Слышу о вас худо: место учения учитеся развращения. Неции от вас и в след блуднаго сына пошли конверсовать. Печалюся зело и гневаюся на вас, а якоже вижду, вина развращения вашего та, что всяк живет по своей воли - всяк болий. Того ради поставляю над вами сеньора господина Андрея Юрьева, чтоб вас муштровал, як цыганских лошадей, а вы ему будте покорны, послушливы, а кто будет противен, той пожалован будет плетью». Что ж! Семейный дух ростовской школы, наверное, не был бы вполне семейный без хотя бы одной такой - отеческой - вспышки гнева.

В достаточно подробных школьных материалах и воспоминаниях учеников практических следов этого приказа не видно. А обстановку в архиерейском доме, где обитало двести сорванцов, предоставленных после уроков вполне самим себе, вообразить легко: тут, оказывается, и святой мог выругаться. Подозреваю, что после этой вспышки Димитрий стал еще мягче относиться к ученикам. Так или иначе, для них митрополит - тогда его белокурые волосы уже поседели - невысокий, худенький, сутулый, с маленькой клинообразной бородкой и в очках, в ряске неизменного темно-зеленого цвета - навсегда остался «батюшкой нашим преосвященным».

Димитрий был монахом Печерской лавры - и за пять лет написал первый том Житий. Был он игуменом в украинских монастырьках - и за десять лет написал два тома Житий. Он стал главой огромной епархии и руководителем школы - и за пять лет написал последний, четвертый том. 9 февраля 1705 года он отметил окончание работы в дневнике, сопроводив запись молитвою: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...»

Весной 1706 года первые выпускники покинули школу. И той же весной школа закрылась. Горько читать письмо Димитрия новгородскому митрополиту Иову - единственное письмо святителя, где он ни разу не пошутил: «Отставишася учениа, понеже вознегодоваша питающий нас, аки бы многая исходит на учители и ученики издержка, и уже вся та, чем дому архиерейскому питатися, от нас отнята суть, не токмо отчины, но и церковные дани. Оскудевше убо во всем, оскудехом и во учениах. Но да не продолжу писаниа, умолчеваю о прочиних поведениах наших, sat sapienti». Два латинских слова в конце означают: «Умному достаточно». И в дневнике своем Димитрий вдруг выписывает слова церковного историка Барония: «Священник не должен писать историю своего времени».

Димитрий хотел молчать, оставив кесарево - кесарю. Но кесарь отнюдь не хотел оставлять Богу - богово. Димитрий обличал священников, нарушающих тайну исповеди, Петр указывал доносить властям об антиправительственных настроениях, на исповеди обнаруженных. Димитрий подыскивал достойных иереев во всяком сословии - и получил указ, запрещающий рукополагать из крепостных крестьян. Само закрытие школы создавало неразрешимую проблему: необученных детей духовенства предписывали отправлять в армию, а денег на обучение не давали. Братств, подобных украинским и белорусским, здесь не было - в России их запрещали и век спустя; миряне ничем не могли помочь архипастырю.

Как ни крепился Димитрий, не выдерживал и он: более и ранее всего от петровских преобразований пострадала Церковь. Петр чинил страну, накачивая в ее трещины и пустоты дух рабства и насилия. Как-то во время литургии сквозь стены собора донесся вопль пытаемого на площади человека; Димитрий послал к воеводе, стоявшему в храме, с просьбой прекратить истязание, а когда тот отказал - ушел из церкви, прервав богослужение. Когда же однажды дочери воеводы громко смеялись во время службы, Димитрий добавил к заключительному благословению: «Благословение Господне на вас, кроме смеющихся...» Увы, среди смеявшихся над Церковью был, прежде всего, сам государь Петр Алексеевич.

Весь 1706 год, словно нарочно, Димитрий провел перед лицом царя: он был вызван в Москву по «очереди», чтобы государь насладился его проповедническим даром. Что ж! Димитрий всей душой молился о победе Петра - «да подастся ему свыше помощь и сила... зверское шатание льва Шведского оружием своим укротити». Именно Петра хвалит он, говоря: «Хвалю добрый той нынешних времен обычай, что многие люди в иныя государства ходят учениа ради, из-за морей об умудрении возвращаются». Ведь сам Димитрий вырос на стыке различных культур: «Таинство евхаристии приносится,- говорил он,- за всех живых, не токмо правоверных, но и неверных,- да обратятся».

Но никак Димитрий не может быть назван «птенцом гнезда Петрова». Димитрий выписывал с Запада жития святых, книги богословов и мистиков - Петр оттуда же привозил нехристианскую и антихристианскую культуру. «Нынешних времен некоторые господа,- говорит Димитрий,- стыждаются в домах своих поставляти икону Христову или Богородичну, но уже некия безстыдныя поставляются изображения Венеры или Дианы, или прочих ветхих кумиров, или и новых...»

Если, как всякий проповедник, Димитрий иногда говорил «мы», то ясно, что не он, а именно Петр из всего увиденного на Западе предпочел протестантские обычаи, облегчающие подчинение церковного народа нуждам земного престола: «Мы, оставивше сосца матере нашей (Церкви), ищем сосец... иноземческих, еретических, православию противных». «Речет Бахус, чревоугодный бог, с учеником своим Мартином Лютером: надобно в полках не смотрити поста, и в пост ясти мясо, чтоб полковые люди в воинстве были сильны... Но Гедеоново воинство, и постясь, победило мадианитян». Между тем отнюдь не Бахус, а Петр (чтивший, впрочем, Бахуса) издал указ, запрещавший посты в армии. И если Димитрий сравнивал Петра с великими царями, то сравнение было не в пользу царствующего: «Изомроша блазии людие, несть в них Константинов, несть Владимиров, несть прочих богобоящихся любителей благолепия дому Господня». После 1706 года Димитрия перед лицо царя не вызывали.

Среди проповедей святого Димитрия почти нет других упреков царю. Петр был плоть от плоти русского народа. Самая, может быть, лучшая и живая по сей день проповедь святого Димитрия аллегорична, в лучших традициях могилянской школы - но в то же время до предела реалистична: он рассказал о том, как ходит по земле Царство Божие, не находя любви ни в боярских чертогах, ни в купецких домах, ни даже в храмах, превращенных в вертепы: отовсюду оно прогнано и продолжает стучаться в сердца.

Димитрий был свидетелем того, как росли величие и гордость России, одновременно с возрастанием духа угнетения и ненависти; и перед этой Россией он свидетельствовал о Царстве Божием. Любовь к ближнему и любовь к Богу - неотделимы: «Учтивый человек, хотя плюнуть, усматривает место или угол какой, чтоб не произвесть гнусности в очах людских и себе не учинить мерзости,- а мы на лице Христово плюем, когда ближнего нашего славу поносим». Он печалуется о нищих и обличает ленивых, он не оставляет в покое даже архиереев: «Не добро есть архиерею не имети во устах слова,- учителю нарицатися, а не учити - источники на мантии носити, а от уст источников учения не источати - пастырю глаголатися, а пажити овцам не предлагати - апостольский чин на себе носити, а апостольски не благовествовати».

Святые - не герои, а свидетели о Христе; Димитрий, описывая их жизнь, стал не историком - свидетелем о вере. Объясняя в проповеди притчу о Царстве Небесном - драгоценной жемчужине, «бисере» по-славянски, Димитрий впервые, видимо, назвал на русской земле имя католика, жившего после «разделения», наравне со святыми: «Мы, на сей праздник зде собрашиися, собрахомся видети продажу и куплю... Гость (т. е. купец) от западных стран - чужий человек, но не с худым товаром - Фома, именуемый (Кемпийский) свой сундучок открывает, свою книжицу: О подражании Христовом, и показует бисер, зовомый смирение. От Карфагены святый Киприан показует нам бисер, нарицаемый чистота... Вси добры, вси честны. Который же есть бисер всех превосходящ? Сам Бог, воплощенный Христос Спаситель». В то же время Димитрий за годы, проведенные в России, узнал и полюбил ее духовные сокровища: в четвертый том Миней он включил намного больше биографий русских святых, чем в предыдущие.

Несколько книг задумывал Димитрий после окончания Миней: всемирный летописец, сочинение о святынях и святых Ростова, толкование к Псалтири - но один труд дал ему довершить Господь: острый и резкий «Розыск о брынской вере». Книга, направленная против старообрядцев, защищала веру от всякого обрядоверия. Еще за год до издания «Розыска» - в 1707 году - Димитрий писал Стефану Яворскому о раскольниках: «Неисцельную рану лучше с молчанием сносить, чем бесполезно и с убытком врачевать - они и из добрых, полезных и святых вещей соблазняются».

Может быть, потому он и взялся за этот труд, что почувствовал: раскол не отделил обрядоверия от православия, а расколол обрядоверие на две равно злые части. Рассказывая в «Розыске» о том, что натолкнуло его на мысль писать о брадобритии, он рассказывает о встрече именно с «правильными» православными. Это на их заявление: «Велят нам по государеву указу бради брити, а мы готовы главы наши за брады наши положити» - Димитрий ответил чисто украинской мягкой шуткой: лучше не пощадить бороду, которая отрастет, чем потерять голову, которую вновь обретешь разве что в общее всех воскресение.

«Вера есть вещей обличение невидимых»,- повторил Димитрий за апостолом Павлом и упрекал старообрядцев, что их вера - это старая икона, восьмиконечный крест, старые книги, семь просфор и два перста. «Все то вещество осязаемое, а не бози, а понеже не бози - убо не вера». Для украинца, богослова и святого, все споры о деталях обрядов казались - рядом с судом веры - даже смешными. Конечно,- говорил Димитрий,- четве-роконечный крест, ругаемый старообрядцами, является, как они выражаются, «латинским» - «ибо Христа распяли римляне, которые в Русь по осьмиконечный крест (в него раскольницы аки в Бога веруют) не послаша».

«Розыск» оказался неудачной книгой - старообрядцев она, как и опасался Димитрий, не исцелила, но вызвала лишь всплеск ненависти с их стороны. Но «Розыск» усердно читался и не старообрядцами.

Димитрия можно назвать писателем. Полное собрание его сочинений насчитывало бы томов сорок. Писательство - не сочинительство! - было для него ежедневным, нелегким, профессиональным трудом. В его письмах попадаются подчас фразы, на первый взгляд легковесные - когда он напоминает знакомому об утерянном житии пророка Михея, то пишет: «Где святый Михей скрился? А мы его ищем, отца Феолога вопрошаем». Это фамильярность специалиста, который благоговеет перед пророком. И совсем современно звучит просьба к тому же Феологу - доброму знакомому, сотруднику Московского Печатного двора:

«Попроси чаю не великое: в Ростове несть, где взять, а надобно временем». За этой просьбой - «деннонощная», как говорил Димитрий, работа, когда чашка чаю разгоняла усталость. Не по-епископски Димитрий уснащает свои частные письма латинскими цитатами из Ювенала, Вергилия, Марциала - пополам с библейскими, иронизирует над своей усталостью (предвещавшей, кстати, скорую смерть): «И очища не по-прежнему глядят, и ручище пишущее дрожит».

Писательство было для Димитрия служением Богу, Церкви, людям: «Моему сану надлежит слово Божие проповедати не точию языком, но и пишущею рукою». Между прочим, в 1686 году Димитрий переписал послание иерусалимского патриарха в Москву, осуждавшее украинских богословов, так как «довольна бо есть православная вера ко спасению, и не подобает верным прелыцатися через философию и суетную прелесть». Димитрий не был согласен с патриархом.

Он говорил: «Несмь благонравен, но злонравен, обычаев худых исполнен» - но следующим пороком называл: «В разуме далече отстою от разумных». И он просил у отца Феолога молитв не только о спасении души, а о творчестве своем, чтобы молитвы помогли «в спасении моем безнадежном и в предстоящем мне книжном деле». Понуждая друга - митрополита Стефана - к изданию проповедей, Димитрий писал: «Хотя и труд множайший употребится, но и воздаяние немало от Бога уготовится». Сам Димитрий молился: «Господь да просветит мою тьму и изыдет честное от недостойного».

Димитрий сознавал, что главный труд его - жития святых. Когда книга была окончена и святитель взялся за «Летописец», он писал: «Довлеет нашему брату жития святых, написанные зрети, их же совершения способи нас Бог». Здесь слышится и восхищение перед источником своего вдохновения, и грусть. Он продолжал писать, но «Летописец», как он признавался Феологу, был начат «от скуки». Кстати, письмо Димитрия, где речь идет о «Летописце»,- великолепный образчик его уникального языка, соединившего четыре наречия - от украинского до латыни:

«Знаю: в книгописательстве иное быть историком, иное толкователем, иное нравоучителем. Однако же я, грешный, все это смешал, как горох с капустой, желая иметь книжицу оную наподобие примечаний и черновиков, дабы иногда к проповеди что годилось».

Кончая «Розыск», Димитрий вновь поминает скуку - «наскучило о расколе». Много сочинений, кроме Житий, было им написано, много издано - но Жития остались заветным детищем. После них ремесло литератора казалось пресным - Димитрию, не читателям, которые в сотнях экземплярах переписывали его неизданные сочинения. И если он продолжал литературные труды, то именно потому, что видел в них свое оправдание: «Не с таким усилием намерих писать, чтоб скоро книгу совершить, но токмо, чтобы не в праздности быть и не туне бы хлеб ясти, а совершение - як Бог устроит». «Что-нибудь в славу Божию делать долженствуем, да час смертный не в праздности нас застанет».

Димитрий не похож на типичный образец потому, что писательство не скрыло, а выявило неповторимый его характер. Между тем образы древнерусских святых, как правило, скрыты житиями, словно окладами - искусными, холодными и стандартными. Лицо Димитрия - неповторимое, живое. Мягкий юмор, подчас с горчинкой, отличал его. Времена были тяжелые, он принимал эту тяжесть, говоря, что «ветвь под тяжестию всегда пл-дотворит», но в письме другу в Вильно шутил невесело: «В том разве одном различествуем мы между собою, что нам беда от своих, а вашему преподобию от чуждых». Будучи архипастырем, Димитрий предпочитал именовать себя «архигрешником».

Смирение Димитрия было поиском мира. Ради мира церковного он, не отрекаясь от почитания Непорочного зачатия или своего мнения о времени совершения евхаристии (совпадавшего с католическим), молчал о них. Ради мира- он молчал, когда Петр I отбирал владения Церкви - хотя для себя и близких друзей составил обличающую такое «преобразование» историческую справку. Димитрий вообще умел обходиться с «мирскими». Он, с сомнением спрашивавший у Яворского - не на молоке ли сделаны присланные в подарок «немецкие сухарики», можно ли их есть постом - писал ярославскому воеводе Воронцову, благодаря за хорошее отношение к учителям: «Челом бьем твоей милости за водку, пили мы за здравие твое и благодарствуем».

Ростовцы запомнили необычную, на западный лад, молитву святителя: по три часа лежа перед распятием, распростершись крестом. В первую неделю великого поста и в Страстную он ел один раз - в четверг. Более всего, однако, ростовского летописца поразил другой подвиг Димитрия, когда митрополит за сутки прошел от Ростова до Ярославля (больше полусотни километров), отслужил обедню и тут же пешком вернулся в Ростов. Ему было тогда 57 лет.

Димитрий предупреждал: «Не дивно дебелому плоти угоднику с толстым брюхом не втиснутися в тесная врата небесная, то дивно и жалостно, яко изсушивый плоть свою многим воздержанием, едва кожу токмо на костех имея, не втиснется, не внидет во небесныя врата». Гордыня - опаснее обжорства. Лучше всего, может быть, звучание веры Димитрия передает не проповедь, а одно из писем: «Христос, чаю, забился в чуланчик сердца Феологова,- пишет он другу,- и почивает на одре боголюбезных мыслей его, а отец Феолог ему рад, потчует его вином умиления. Попроси Его, чтоб и меня посетил, ибо немоществую. Не забудьте меня, егда молитвы к Богу простираете и егда чарку водки полную испиваете, аз же вас такожде не забуду».