Игуменья горы афонской при каких обстоятельствах молятся. Чудотворные иконы афона. Где находится Афонский образ Девы Марии

Читайте также

Обители Святой Горы Афон оберегают многочисленные христианские святыни, среди которых чудотворные иконы Божией Матери, пояс Пресвятой Богородицы, святые мощи великомученика Пантелеймона, мощи святых и Дары Волхвов.

Икона Божией Матери «Алтарница» («Ктиторисса»)

Икона «покровительница» Обители Ватопед, находится на горнем месте алтаря соборного храма монастыря. По преданию, сын императора Феодосия Великого, Аркадий, попав в кораблекрушение, чудесным вмешательством Божией Матери был вынесен на сушу под куст в местность, где позднее был построен Ватопед, и там же он обнаружил эту икону.С этой иконой связано произошедшее чудо - когда турецкие пираты напали на монастырь, монах успел опустить икону Божией Матери вместе с частицей животворящего креста Господня в колодец под помостом алтаря и оставил перед святынями зажженной лампаду. Сам же он не успел спастись - его схватили и продали в рабство на Крит. Спустя 37 лет Крит был освобожден от турок, и тогда же получил свободу и монах, который вернулся в обитель. Там он указал тогдашнему игумену Николаю место и попросил, чтобы открыли колодец. И обнаружили, что икона и частица Креста не повреждены, а лампада, которую монах зажег 37 лет назад, по-прежнему горит! То есть совершилось двойное чудо: священные реликвии, попавшие в воду, не погибли, благодаря чуду и заботе Божией Матери, и лампада горела 37 лет, не сгорая!

Так как обе святыни были найдены в понедельник, то, начиная со времени их обретения, в этот день в Ватопедской обители совершается торжественный молебен Божией Матери в соборе, а на следующий день, во вторник, в том же соборе служится торжественная литургия с благословением колива и возношением части просфоры в честь Богоматери. Такое постоянное празднование продолжается вот уже девять столетий и как нельзя лучше свидетельствует об истинности события, глубоко запечатленного в преданиях Ватопедской обители. Особая торжественность этого празднования видна уже из одного того, что литургия во вторник служится в соборном храме, тогда как, по установившимся правилам, она на Святой Горе служится в соборах только по воскресным и праздничным дням, в будни же всегда в придельных церквах, или параклисах. Ктиторская икона ныне находится в алтаре соборного храма, на горнем месте, почему называется еще «Алтарницею», а Крест остается запрестольным.

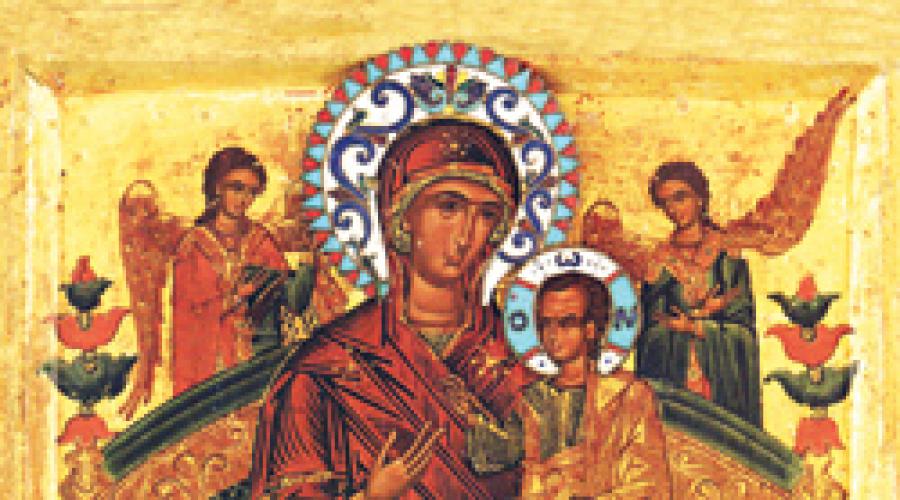

Икона Божией Матери «Всецарица»

Чудотворная икона «Всецарица» находится возле восточной колонны соборного храма Ватопедской обители. Она написана в 17-м веке и явилась благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

Чудотворная икона «Всецарица» находится возле восточной колонны соборного храма Ватопедской обители. Она написана в 17-м веке и явилась благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам.Сохранился рассказ приснопамятного старца об этой иконе. В ХVІІ веке перед иконой Божией Матери «Всецарица» появился странный человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча. И вдруг лицо Богородицы блеснуло, подобно молнии, и какая-то невидимая сила бросила молодого человека на землю. Придя в себя, он сразу отправился исповедоваться отцам обители в том, что он жил далеко от Бога, занимался оккультизмом и пришел в монастырь, чтобы проверить свою силу на святых иконах. Чудотворное вмешательство Богородицы вдохновило молодого человека изменить свою жизнь. Он исцелился от душевного недуга и после этого остался на Афоне.

Так эта икона впервые проявила свою чудотворную силу. Позже стали замечать, что эта икона оказывает благотворное влияние и на больных с различными злокачественными опухолями. Само имя иконы - Все-госпожа, Bсe-повелительница - говорит о ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар - а ведь увлечение оккультными "науками" распространилось подобно раковой опухоли, - «Всецарица» имеет благодать исцелять не только страшнейшую из болезней современного человечества, но и зависимости детей от алкоголя и наркотиков, что подтверждено многочисленными чудесами и перед первообразом на Афоне и перед списками иконы во всем мире.

Икона Божией Матери «Геронтисса»

На северо-восточном склоне Святой Горы, на отвесной скале у самого моря находится монастырь Пантократор, основанный в 1361 году греческим императором Алексеем Стратопедархом. В этом монастыре хранятся чтимые святыни: частицы животворящего древа Креста Господня, части мощей апостола Андрея Первозванного, святителей Иоанна Милостивого, Иоанна Златоуста и Афанасия Константинопольского, преподобного Иоанникия Великого, священномученика Харалампия, имеется и редкая ценность – Евангелие святого Иоанна Кущника. Но, пожалуй, едва ли не более всего почитается в монастыре чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса», что значит «Старица» или «Настоятельница».

На северо-восточном склоне Святой Горы, на отвесной скале у самого моря находится монастырь Пантократор, основанный в 1361 году греческим императором Алексеем Стратопедархом. В этом монастыре хранятся чтимые святыни: частицы животворящего древа Креста Господня, части мощей апостола Андрея Первозванного, святителей Иоанна Милостивого, Иоанна Златоуста и Афанасия Константинопольского, преподобного Иоанникия Великого, священномученика Харалампия, имеется и редкая ценность – Евангелие святого Иоанна Кущника. Но, пожалуй, едва ли не более всего почитается в монастыре чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса», что значит «Старица» или «Настоятельница».История появления этого наименования связана с чудом. Благочестивый игумен Пантократора заболел и, получив откровение о своей скорой смерти, попросил отслужить литургию и причастить его. Священник медлил, пока не услышал исходящий от иконы (которая тогда находилась в алтаре) голос, призывавший его незамедлительно исполнить волю игумена. Испуганный иеромонах поспешил выполнить повеление Богородицы: приступил к богослужению и причастил умирающего, после чего тот мирно отошёл ко Господу.

Следующее чудо случилось во времена владычества турок на Балканах - монастырь подвергся нападению мусульман. Иноверец, попытавшийся расколоть образ на щепы, чтобы раскурить от них трубку, был поражен слепотой. Испугавшись, икону бросили в колодец неподалеку от обители. Там «Геронтисса» и пролежала 80 лет и была обретена, в целости, афонскими монахами. Местонахождение иконы им было указано родственниками ослепшего святотатца, который раскаялся перед смертью.

Еще одно поразительное чудо произошло в XVII веке. В монастыре случился тогда столь сильный голод, что братия начала постепенно уходить. Игумен убеждал всех просить о помощи Божию Матерь и сам усердно молился. И Пресвятая Владычица не посрамила его упования! Однажды утром братья заметили, что из кладовой, где находились в то время лишь пустые сосуды, льется елей. Войдя внутрь, они были поражены: из одного кувшина, сохраняющегося, как говорят, до сих пор, масло непрерывно лилось через край. Иноки возблагодарили Пресвятую Заступницу за скорую помощь, а в память этого события на иконе был изображен кувшин с переливающимся через край елеем. Совершалось от образа и много других чудес. Так, по молитвам перед этой иконой Богоматерь многократно являла Свое особое попечение о пожилых людях, излечивала от различных болезней, в том числе и от рака. Ее списки стали появляться во многих храмах Греции, и было замечено, что она исцеляет от бесплодия, помогает при родах, оказывает явную помощь в работе и учебе. От этого и почитание иконы Божией Матери «Геронтисса» в Греции сейчас широко распространено.

Икона Божией Матери «Достойно Есть»

В X веке один старец жил отшельнически со своим послушником недалеко от столицы Афона Кареи. Свою уединенную келью, названную в честь Успения Пресвятой Богородицы, монахи оставляли редко. Случилось, что старец отправился однажды на воскресное всенощное бдение в Протатский храм Успения Пресвятой Богородицы; ученик же его остался стеречь келью, получив от старца наказ совершить службу дома. При наступлении ночи он услышал стук в дверь и, отворив, увидел незнакомого монаха, которого принял почтительно и приветливо. Когда наступило время всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения. Далее пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали пред Её иконою и начали петь: «Честнейшую Херувим и славнейшую Серафим...». По окончании молитвы гость сказал: “У нас не так величают Богоматерь. Мы поем прежде: «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего» - и после этого уже прибавляем: «Честнейшую херувим…»”. Молодой инок умилился до слез, внимая пению не слыханной им молитвы, и стал просить гостя написать её, чтоб и он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом камне, а ты заучи ее, и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Начертав на камне эту песнь, он подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидим.

В X веке один старец жил отшельнически со своим послушником недалеко от столицы Афона Кареи. Свою уединенную келью, названную в честь Успения Пресвятой Богородицы, монахи оставляли редко. Случилось, что старец отправился однажды на воскресное всенощное бдение в Протатский храм Успения Пресвятой Богородицы; ученик же его остался стеречь келью, получив от старца наказ совершить службу дома. При наступлении ночи он услышал стук в дверь и, отворив, увидел незнакомого монаха, которого принял почтительно и приветливо. Когда наступило время всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения. Далее пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали пред Её иконою и начали петь: «Честнейшую Херувим и славнейшую Серафим...». По окончании молитвы гость сказал: “У нас не так величают Богоматерь. Мы поем прежде: «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего» - и после этого уже прибавляем: «Честнейшую херувим…»”. Молодой инок умилился до слез, внимая пению не слыханной им молитвы, и стал просить гостя написать её, чтоб и он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом камне, а ты заучи ее, и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Начертав на камне эту песнь, он подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидим.Всю ночь провел послушник в славословии пред иконою Богородицы и к утру пел эту Божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кареи, застал его поющим новую чудную песнь. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал всё, как было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все, едиными устами и единым сердцем, прославили Господа и Матерь Божию и воспели новую песнь. С тех пор Церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икону, пред которою она была воспета Архангелом, перенесли в Протатский собор торжественным крестным ходом. Плита с начертанною Архангелом песнью доставлена была в Константинополь в царствование Василия и Константина Порфирородных, в патриаршество св. Николая Хризоверха (983-996). Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно есть». Каждый год во второй день Пасхи на Афоне проводится Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть». Этот традиционный святогорский праздник проходит с удивительной торжественностью и по своему масштабу напоминает Крестные ходы Византийской империи.

Икона Божией Матери «Иверская»

Невдалеке от Иверской обители на морском берегу до наших дней сохранился чудотворный источник, забивший в тот момент, когда на афонскую землю ступила Богородица; это место называется Климентова пристань. И именно к этому месту чудесным образом, в огненном столпе, явилась по морю известная теперь всему миру Иверская икона Божией Матери.

Невдалеке от Иверской обители на морском берегу до наших дней сохранился чудотворный источник, забивший в тот момент, когда на афонскую землю ступила Богородица; это место называется Климентова пристань. И именно к этому месту чудесным образом, в огненном столпе, явилась по морю известная теперь всему миру Иверская икона Божией Матери.Первое известие о ней относится к IX веку – временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам. Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию Матерь. Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву в главном соборе Иверского монастыря и стали просить Богородицу позволить забрать Её чудотворную икону. Икону смог взять только старец Гавриил, который жил в Иверском монастыре. Получив во сне указание от Богородицы, он пешком пошёл по воде, взял икону и вынес её на берег. Монахи святыню разместили в алтаре, однако уже на следующий день образа на месте не оказалось. После долгих поисков его нашли на стене над монастырскими вратами и отнесли на прежнее место. Однако наутро икона опять оказалась над воротами. Так повторялось до тех пор, пока образ не оставили на этом месте. Его назвали Вратарницей, или Привратницей, а от имени обители икона получила наименование Иверская и после этого «Вратарница» никогда не покидала пределов Иверона. В ответ на просьбы мирян монахи посылали списки чудотворного образа. Икону лишь три раза в году выносят из параклиса, где она пребывает постоянно:

– накануне Рождества Христова после девятого часа она торжественно переносится братией в собор и остается там до первого понедельника после праздника Собора Иоанна Предтечи;

– с Великой Субботы до понедельника Фоминой недели. Во вторник Светлой седмицы совершается торжественный Крестный ход по территории монастыря;

– на Успение Пресвятой Богородицы.

Главное служение Иверской иконы – помощь страждущим – прекрасно выражена словами тропаря: «От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к Ней, тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй Благая, и тело исцели благодатью Твоею, Пречистая» .

Икона Божией Матери «Игуменья Горы Афонской»

Святая Гора Афон называется уделом Пресвятой Богородицы, так как издревле находится под особым Её покровительством. В некоторых афонских монастырях, существует традиция не иметь должности игумена, так как игуменьей считается Сама Божия Матерь. Произошло это согласно преданию в І веке, через несколько лет после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Божия Мать, спасаясь от гонений, воздвигнутых Иродом в Палестине, готовилась по выпавшему ей жребию отправиться в Иверскую землю. Но ей явился Ангел и сказал, что дар апостольства ей предстанет на другой земле. Корабль, на котором Богородица с Апостолами направлялась на остров Кипр попал в бурю и причалил к Афонской горе, населенной язычниками. Пресвятая Дева, вышла на берег и возвестила евангельское учение. Народ принял Божию Матерь и слушал Её проповеди, затем уверовал и крестился. Силой Своей проповеди и многочисленными чудесами Богородица обратила местных жителей в христианство. Она поставила там начальником и учителем одного из Апостольских мужей и сказала: «Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!». Потом, благословив народ, присовокупила: «Благодать Божия да прибудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением, и соблюдающих заповеди Сына и Бога моего. Потребные к жизни на земле блага будут иметь они в изобилии с малым трудом, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость Сына Моего до скончания века. Я буду Заступница места сего и теплая о нём Ходатаица перед Богом». В честь этого была создана икона Божией Матери «Игуменья Святой Горы Афонской». Она была написана в начале ХХ века, по заказу греческого губернатора Афона, одним из мастеров в бывшей келии Свт. Николая Чудотворца на Афоне. В ковчеге иконы помещены частицы Креста Господня и мощей Святых. Данная икона очень почитаема не только на Святой Горе Афон, но и за её пределами. Произошедшие чудеса творимые от образа Богородицы прославили её и сделали весьма известной.

Святая Гора Афон называется уделом Пресвятой Богородицы, так как издревле находится под особым Её покровительством. В некоторых афонских монастырях, существует традиция не иметь должности игумена, так как игуменьей считается Сама Божия Матерь. Произошло это согласно преданию в І веке, через несколько лет после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Божия Мать, спасаясь от гонений, воздвигнутых Иродом в Палестине, готовилась по выпавшему ей жребию отправиться в Иверскую землю. Но ей явился Ангел и сказал, что дар апостольства ей предстанет на другой земле. Корабль, на котором Богородица с Апостолами направлялась на остров Кипр попал в бурю и причалил к Афонской горе, населенной язычниками. Пресвятая Дева, вышла на берег и возвестила евангельское учение. Народ принял Божию Матерь и слушал Её проповеди, затем уверовал и крестился. Силой Своей проповеди и многочисленными чудесами Богородица обратила местных жителей в христианство. Она поставила там начальником и учителем одного из Апостольских мужей и сказала: «Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!». Потом, благословив народ, присовокупила: «Благодать Божия да прибудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением, и соблюдающих заповеди Сына и Бога моего. Потребные к жизни на земле блага будут иметь они в изобилии с малым трудом, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость Сына Моего до скончания века. Я буду Заступница места сего и теплая о нём Ходатаица перед Богом». В честь этого была создана икона Божией Матери «Игуменья Святой Горы Афонской». Она была написана в начале ХХ века, по заказу греческого губернатора Афона, одним из мастеров в бывшей келии Свт. Николая Чудотворца на Афоне. В ковчеге иконы помещены частицы Креста Господня и мощей Святых. Данная икона очень почитаема не только на Святой Горе Афон, но и за её пределами. Произошедшие чудеса творимые от образа Богородицы прославили её и сделали весьма известной. Икона Божией Матери «Млекопитательница»

Первоначально икона находилась под Иерусалимом в Лавре святого Саввы Освященного. Святой Савва, умирая (а было это в 532 году), оставил пророчество о посещении Лавры царственным паломником Саввой из Сербии и наказал даровать ему «Млекопитательницу» в благословение.

Первоначально икона находилась под Иерусалимом в Лавре святого Саввы Освященного. Святой Савва, умирая (а было это в 532 году), оставил пророчество о посещении Лавры царственным паломником Саввой из Сербии и наказал даровать ему «Млекопитательницу» в благословение.Минуло шесть веков, шло четырнадцатое столетие. И вот пророчество сбывается - святитель Савва, первый архиепископ Сербский (сын князя, отказавшийся ради монашеской жизни наследовать отцовский престол) посетил Палестину. Когда он молился у гроба Саввы Освященного, своего небесного покровителя, стоявший тут же игуменский жезл преподобного неожиданно упал на пол, а икона Пресвятой Богородицы, стоявшая до того неподвижно, вдруг несколько раз наклонилась. Расценив все это как знак исполнения древнего пророчества, монахи отдали Савве Сербскому и завещанную ему «Млекопитательницу» (вместе с другой иконой Божией Матери - «Троеручицей»), и игуменский жезл.

Святитель Савва Сербский привез образ Божией Матери «Млекопитательница» на Святую Гору Афон и поставил её в церкви при приписанной к Хиландару келье, которая впоследствии была названа Типикарницей, так как там хранился устав (типик) святителя Саввы. В знак особого почитания чудотворная икона была поставлена в иконостасе не по левую сторону от царских врат, а по правую, где обыкновенно помещают образ Спасителя. Икону же Господа Вседержителя поставили по левую сторону от царских врат, то есть там, где должна стоять икона Богоматери.

Богословский смысл святого образа очень глубок: «Мать вскармливает Сына, так же Она питает наши души, так же и Бог кормит нас «чистым словесным молоком Слова Божьего (1 Петр 2,2), дабы мы, возрастая, переходили от пищи молочной к твердой (Евр. 5,12)». Также икона Божией Матери «Млекопитательница» защищает матерей и детей, а также помогает кормящим матерям.

Икона Божией Матери «Одигитрия»

Ксенофонтская икона Божией Матери «Одигитрия» на протяжении веков хранилась в соборном храме Афонского Ватопедского монастыря.

Ксенофонтская икона Божией Матери «Одигитрия» на протяжении веков хранилась в соборном храме Афонского Ватопедского монастыря. В 1730 году святыня (несмотря на запертые двери храма и монастыря) внезапно исчезла из обители. Насельники Ватопеда посчитали, что чудотворный образ был похищен кем-то из братии, и приступили к его поискам. Вскоре до монахов дошел слух, что «Одигитрия» находится в Ксенофонтской обители, расположенной в трех часах ходьбы от Ватопеда. В Ксенофонт была послана делегация ватопедских монахов, которые поинтересовались у ксенофонтской братии, как у них очутился этот образ и услышали, что он был найден в соборе и монахи сами не знали, как он туда попал.

После этого насельники Ксенофонта предложили ватопедским монахам забрать чудотворную икону Божией Матери «Одигитрии» и возвратить ее на обычное место. И действительно чудотворный образ Божией Матери вернули в Ватопед, поставили его в собор на прежнее место и приняли все необходимые меры, чтобы случившееся не повторилось.

Однако некоторое время спустя икона Пресвятой Богородицы вторично покинула Ватопедскую обитель и непостижимым образом снова явилась в Ксенофонте. Узнав о том, что икона вновь найдена в Ксенофонтской обители, насельники Ватопеда поспешили в этот монастырь и в течении нескольких часов молились перед иконой. После этого возвращать икону не стали. Ватопедские монахи поняли случившееся чудо как волю Богородицы и побоялись забирать «Одигитрию» в свой монастырь, но в знак своего благоговения они решили доставлять для чудотворного образа в Ксенофонт свечи и елей для лампады.

В 1875 году в Ксенофонте произошло еще одно удивительное событие. В монастырь прибыл некий протестант (который, как и другие сторонники этого учения, не почитал икон). Во время экскурсии по храму ему показали чудотворный «Ксенофонтский» образ Божией Матери и рассказали о многочисленных чудотворениях совершаемых по молитвам у этой святыни. Выслушав монахов, протестант с сарказмом и насмешкой «обратился» к Богородице:

- Так это ты, та самая прославленная «Одигитрия», которая творит чудеса? Неужто и мне сможешь сделать сейчас какое-нибудь чудо, чтобы я поверил?

Он не успел даже договорить свои слова, как внезапно, словно пораженный молнией, пал на землю. Монахи поспешили прийти к нему на помощь, но протестант не мог пошевелиться. Парализованным он оставался вплоть до самой своей смерти.

В настоящее время образ Одигитрии в Ксенофонте находится в соборном храме у колонны левого клироса, то есть на том же месте, на каком она стояла в Ватопеде. День ее памяти торжественно празднуется и в Ватопедской и в Ксенофонтской обители.

Икона Божией Матери «Отрада и Утешение» («Парамифия»)

Фреска XIV века, которая некогда находилась в правом конце внешнего притвора соборного храма монастыря Ватопед, но после произошедшего чуда была отделена от стены и перенесена в особый придел во имя Божией Матери «Парамифия» («Увещание»).

Фреска XIV века, которая некогда находилась в правом конце внешнего притвора соборного храма монастыря Ватопед, но после произошедшего чуда была отделена от стены и перенесена в особый придел во имя Божией Матери «Парамифия» («Увещание»). В древности в Ватопеде был обычай, согласно которому, выходя из собора после утрени, монахи прикладывались к находившейся тогда во внешнем притворе иконе Божией Матери и игумен давал привратнику ключи от закрытых в вечерние часы врат Обители, чтобы тот их отворил. Монастырское предание говорит нам о том, что 21 января 1320 года, когда игумен по обыкновению вручал ключи привратнику, икона ожила и Божия Матерь сказала: «Не открывайте сегодня врата, но поднимайтесь на стены и прогоните разбойников». Тогда младенец Иисус, находившийся в объятиях Богородицы, пытался ручкой заградить уста Своей Матери, сказав Ей: «Не надо, Мати моя, не говори им. Пусть они получат то, что заслужили, потому что небрегут о своих монашеских обязанностях». А Богородица, взяла ручку Христа, отвела от своих уст и воскликнула, обращаясь к монахам второй раз: «Не открывайте сегодня врата Обители, но поднимайтесь на стены, прогоните разбойников и покайтесь, потому что Сын Мой гневается на вас».

По завершении диалога, Богородица и Младенец снова замерли на иконе, но уже в том виде, в каком это видно сегодня: Божия Матерь удерживает ручку Христа чуть ниже Своих уст, голова Её повёрнута в попытке уклониться от неё, а выражение лица таково, что исполнено безграничного снисхождения, сострадательной любви и материнской нежности, в то время как Христос имеет грозный вид. Услышав предостережение, монахи поспешили на стены обители и увидели, что пираты, действительно, окружили Ватопедский монастырь и ожидали, когда откроют ворота, чтобы его разграбить. Так благодаря чудесному вмешательству Богородицы монастырь был спасен. В память об этом событии монахи затеплили и поддерживают неугасимой лампаду перед иконой. Каждую пятницу в параклисе, где хранится чудотворный образ, совершается Божественная литургия, и каждый день служится молебен. Кроме того в Ватопеде долгое время существовал обычай совершать монашеские постриги в приделе «Парамифии». Икона Богородицы «Отрада и Утешение» известна своей защитой от стихийных бедствий, а также покровительством солдат во время военных действий.

Икона «Пояс Пресвятой Богородицы»

В Ватопедском монастыре хранится Пояс Пресвятой Девы Марии, который в наши дни разделен на три части. Предание рассказывает, что пояс и риза Богородицы перед её успением были отданы Девой Марией двум иерусалимским вдовам, которые передавали реликвии из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской империи Аркадии пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Константинополь и помещен в золотой ларец, запечатанный императорской печатью, который обрел свое место в построенном Феодосием Младшим храме во имя Пресвятой Богородицы – Халкопратийской церкви. Ковчег был вскрыт при императоре Льве VI (886-912) и внутри был найден Пояс, опечатанный золотым хрисовулом императора Аркадия, содержащим точную дату его положения - 31 августа. Причиной открытия ковчега послужила супруга василевса Зоя. Она была обуреваема душевным недугом и молилась Богу об исцелении. Ей приснился сон, что она излечится, если на нее возложат Пояс Богородицы. Тогда император приказал патриарху открыть ковчег. Предание повествует, что пояс был распростёрт над больной, и она тотчас совершенно исцелилась от недуга.

В Ватопедском монастыре хранится Пояс Пресвятой Девы Марии, который в наши дни разделен на три части. Предание рассказывает, что пояс и риза Богородицы перед её успением были отданы Девой Марией двум иерусалимским вдовам, которые передавали реликвии из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской империи Аркадии пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Константинополь и помещен в золотой ларец, запечатанный императорской печатью, который обрел свое место в построенном Феодосием Младшим храме во имя Пресвятой Богородицы – Халкопратийской церкви. Ковчег был вскрыт при императоре Льве VI (886-912) и внутри был найден Пояс, опечатанный золотым хрисовулом императора Аркадия, содержащим точную дату его положения - 31 августа. Причиной открытия ковчега послужила супруга василевса Зоя. Она была обуреваема душевным недугом и молилась Богу об исцелении. Ей приснился сон, что она излечится, если на нее возложат Пояс Богородицы. Тогда император приказал патриарху открыть ковчег. Предание повествует, что пояс был распростёрт над больной, и она тотчас совершенно исцелилась от недуга. После падения Константинополя святыня покинула город. Часть Пояса и доныне хранится в монастыре Ватопед на Святой Горе Афон, где прославилась множеством чудес и особенно помощью семьям страдающим бесплодием.

Икона Божией Матери «Скоропослушница»

В 1664 году, монах-трапезник монастыря Дохиар, исполняя свое послушание, по ночам спускался из кухни в подсобные помещения, а чтобы лучше было видно, держал в руках зажженную лучину. По пути он проходил мимо большой иконы Богородицы, которая была написана на внешней стене трапезной во время работ по восстановлению собора в 1563 году. Там по привычке и невниманию он прислонял лучину к стене рядом с иконой, и дым от лучины коптил на образ Богородицы. И однажды, он услышал, как какой-то голос говорит ему: «Монах, не чади мне на икону!». Трапезник испугался голоса, но решил, что это сказал кто-то из братии и не обратил внимания на слова. Он как и прежде ходил мимо иконы с горящей лучиной. По прошествии времени монах снова услышал от иконы слова: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?». И инок моментально ослеп. Только тогда пришло понимание, от кого действительно исходил неведомый глас и утром братия монастыря нашла трапезника распростёртым и молящимся перед образом. Иконе воздали поклонение, а сам же нерадивый монах каждый день слёзно молил Богоматерь простить его прегрешение - не отходя от иконы. И он в третий раз услышал голос Богоматери, которая сказала: «Монах, я вняла твоим молитвам, отныне ты прощен и будешь видеть. Объяви остальным отцам и братьям, подвизающимся в монастыре, что отныне пусть молятся мне при любой нужде. Быстро я услышу их и всех с благоговением прибегающих ко мне православных христиан, потому что Скоропослушницей именуюсь». Вслед за этими радостными словами к монаху вернулось зрение.

В 1664 году, монах-трапезник монастыря Дохиар, исполняя свое послушание, по ночам спускался из кухни в подсобные помещения, а чтобы лучше было видно, держал в руках зажженную лучину. По пути он проходил мимо большой иконы Богородицы, которая была написана на внешней стене трапезной во время работ по восстановлению собора в 1563 году. Там по привычке и невниманию он прислонял лучину к стене рядом с иконой, и дым от лучины коптил на образ Богородицы. И однажды, он услышал, как какой-то голос говорит ему: «Монах, не чади мне на икону!». Трапезник испугался голоса, но решил, что это сказал кто-то из братии и не обратил внимания на слова. Он как и прежде ходил мимо иконы с горящей лучиной. По прошествии времени монах снова услышал от иконы слова: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?». И инок моментально ослеп. Только тогда пришло понимание, от кого действительно исходил неведомый глас и утром братия монастыря нашла трапезника распростёртым и молящимся перед образом. Иконе воздали поклонение, а сам же нерадивый монах каждый день слёзно молил Богоматерь простить его прегрешение - не отходя от иконы. И он в третий раз услышал голос Богоматери, которая сказала: «Монах, я вняла твоим молитвам, отныне ты прощен и будешь видеть. Объяви остальным отцам и братьям, подвизающимся в монастыре, что отныне пусть молятся мне при любой нужде. Быстро я услышу их и всех с благоговением прибегающих ко мне православных христиан, потому что Скоропослушницей именуюсь». Вслед за этими радостными словами к монаху вернулось зрение. Слух о произошедшем перед иконой чуде быстро разошёлся по всему Афону, приводя множество иноков на поклонение образу. Братия Дохиарской обители построила храм, освященный в честь образа Божией Матери «Скоропослушницы». Перед иконой повесили негасимые лампады, и оформили позолоченное поклонное место. Многие чудеса, которые через свою икону совершала Богородица, наполнили его приношениями. Об этом свидетельствует огромное количество пожертвований в виде маленьких серебряных изображений излеченных частей тела, родившихся детей, спасшихся корабликов и так далее, находящихся на цепочках у самой иконы, а также в застеклённом шкафу около неё и на большой фотографии, сделанной, когда переносили накопившиеся изображения с иконы в шкаф. Тогда же был избран особо благоговейный иеромонах (просмонарий) для постоянного нахождения у иконы и совершения перед нею молебнов. Это послушание исполняется и поныне. Также вечером каждого вторника и четверга вся братия монастыря поет перед иконой канон Божией Матери (по греч. «параклис»), священник поминает на ектеньях всех православных христиан и молится о мире всего мира.

Икона Божией Матери «Сладкое Лобзание»

Во времена иконоборчества (829-842) благочестивая жительница Константинополя Виктория, супруга одного из приближенных императора, спасая икону от уничтожения, с опасностью для жизни, чтила и хранила ее у себя в комнате. Муж узнал и потребовал, чтобы она сожгла икону, но Виктория бросила её в море, со словами упования на Божию Матерь. И образ прибыл на Святую Гору, о чём во сне был предупреждён игумен Филофея. На месте, где была найдена икона - при её взятии, забил источник воды. С тех пор и доныне в понедельник Пасхи совершается из монастыря крестный ход на место явления иконы. Но на этом чудеса не прекращались - в 1793 году диакон Иоаникий во время зажигания свечей пред иконой часто сетовал на то, что Богоматерь не заботится об обители, потому как другие монастыри Афона ни в чем не имеют нужды, а Филофей нуждается. И однажды диакон был очень погружен в свою молитву и не замечал ничего вокруг. Внезапно перед ним явилась Богородица и сказала, что его жалобы и сетования напрасны - если бы её попечения не было, обитель не смогла бы существовать. Он напрасно просит достатка - в деньгах нет никакой пользы для обители. Диакон понял, что ошибался, и смиренно просил прощения у Пречистой. Потом он рассказал братии об увиденном.

Во времена иконоборчества (829-842) благочестивая жительница Константинополя Виктория, супруга одного из приближенных императора, спасая икону от уничтожения, с опасностью для жизни, чтила и хранила ее у себя в комнате. Муж узнал и потребовал, чтобы она сожгла икону, но Виктория бросила её в море, со словами упования на Божию Матерь. И образ прибыл на Святую Гору, о чём во сне был предупреждён игумен Филофея. На месте, где была найдена икона - при её взятии, забил источник воды. С тех пор и доныне в понедельник Пасхи совершается из монастыря крестный ход на место явления иконы. Но на этом чудеса не прекращались - в 1793 году диакон Иоаникий во время зажигания свечей пред иконой часто сетовал на то, что Богоматерь не заботится об обители, потому как другие монастыри Афона ни в чем не имеют нужды, а Филофей нуждается. И однажды диакон был очень погружен в свою молитву и не замечал ничего вокруг. Внезапно перед ним явилась Богородица и сказала, что его жалобы и сетования напрасны - если бы её попечения не было, обитель не смогла бы существовать. Он напрасно просит достатка - в деньгах нет никакой пользы для обители. Диакон понял, что ошибался, и смиренно просил прощения у Пречистой. Потом он рассказал братии об увиденном.По молитвам у иконы Богородицы свершилось множество чудес и в наше время. Одно из них произошло в годы немецкой оккупации. Рассказ о нем содержится в книге старца Паисия Святогорца «Отцы святогорцы и святогорские истории»: Во время немецкой оккупации запасы пшеницы в монастыре преподобного Филофея были на исходе, и отцы решили прекратить принимать посетителей. Один благочестивый старец отец Савва, узнав обо всём - начал упрашивать совет обители не делать этого, потому что этим они опечалят Христа и монастырь лишится благословения. Он привел множество примеров из Священного Писания, и его, наконец, послушались. Однако по прошествии какого-то времени в кладовых монастыря оставалось лишь двадцать пять окад пшеницы и больше ничего, и монахи начали довольно язвительно выговаривать отцу Савве: - Отец Савва, пшеница закончилась, что теперь будет? Но благочестивый и исполненный веры старец на это отвечал: - Не теряйте надежды на Гликофилусу. Замесите оставшиеся двадцать пять окад, испеките из них хлеб и раздайте его братии и мирянам, а Бог, как Благий Отец, позаботится о всех нас. Когда у них закончился последний хлеб, то не успели они даже проголодаться, как к пристани монастыря причалил корабль, шедший из Кавалы, и капитан предложил обменять пшеницу, которую он вез, на дрова. Монахи, видя очевидный Промысл Божией Матери, Которая, как Добрая Мать, позаботилась о Своих детях, прославили Бога.

От иконы Божией Матери «Сладкое лобзание» происходило и происходит много чудес. В Греции она очень известна, её списки есть почти во всех храмах. По молитвам к ней больные исцеляются, бесплодные рожают детей, духовно ищущие находят утешение и мир.

Икона Божией Матери «Страстная»

Этот образ Богородицы был единственной реликвией, спасшейся от страшного пожара, который полностью уничтожил монастырь на Крите. Сохранилось предание, что в XIII веке через нее Божия Матерь явила инокам Свою защиту - сделала монастырь невидимым, окутав его туманом, и тем самым спасла от нападения пиратов. После этого события икона получила еще одно названием - «Фовера Простасиа» («Страшная Защита»).

Этот образ Богородицы был единственной реликвией, спасшейся от страшного пожара, который полностью уничтожил монастырь на Крите. Сохранилось предание, что в XIII веке через нее Божия Матерь явила инокам Свою защиту - сделала монастырь невидимым, окутав его туманом, и тем самым спасла от нападения пиратов. После этого события икона получила еще одно названием - «Фовера Простасиа» («Страшная Защита»). Образ перевезли в монастырь, где до сих пор происходит много чудес, о чем свидетельствуют отцы монастыря и паломники. Вот одно из них: Недавно в лесу монастыря был пожар, монахи побежали на место с образом на руках и вскоре сильный дождь остановил катастрофу.

Совершалось от образа и много чудес. Так, по молитвам перед этой иконой Богоматерь многократно являла Свое особое попечение о людях имеющих проблемы со зрением, излечивала от других различных болезней, в том числе и от рака. Ее списки стали появляться во многих храмах Греции, и кроме вышеописанных чудес было замечено, продолжение явной помощи при пожаре. Находится в одноименной часовне, которая была построена в 1733 году. На Иконе изображена Богородица, держащая Христа в левой руке, ангел, держащий Крест, копье, губу и трость. Вокруг изображены пророки.

Это одна из любимых икон старца Паисия из монастыря Кутлумуш. Он часто приходил в этот монастырь и занимал стасидию прямо напротив этой иконы и молился пока хватало сил.

Икона Божией Матери «Троеручица»

История чудесных исцелений от этой иконы началась в 717 году. Император Лев III Исавр, вступив на византийский престол, начал период иконоборчества – полагая, что поклонение священным изображениям и поклонение идолам равны. В то же время в столице Сирии - Дамаске жил святой Иоанн (Дамаскин) и занимал должность советника халифа. Услышав о заблуждении императора преподобный Иоанн написал три трактата в защиту иконопочитания и переслал их в Византию. Прочитав данные произведения, Лев III был в ярости, но автор посланий находился вне досягаемости и император решил прибегнуть к клевете. От имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр якобы предлагал Льву Исавру свою помощь в завоевании сирийской столицы. Затем это письмо и ответ на него были отправлены дамасскому халифу. Разгневанный правитель приказал немедленно отстранить министра от должности, отрубить ему кисть правой руки и в знак устрашения вывесить её на городской площади. Через некоторое время святой Иоанн получил отсеченную руку обратно и, затворившись у себя, стал молиться перед иконой Богородицы. Вечером приложил кисть руки к обрубку, а наутро, проснувшись, святой Иоанн ощупал руку и увидел её целой и невредимой с небольшим рубцом на месте отсечения. Халиф был удивлён произошедшим чудом и призывал Иоанна вернуться к делам государственного управления, но святой отныне отдавал все свои силы на служение одному Богу. Он удалился в обитель во имя святого Саввы Освященного, где принял иноческий постриг. Сюда же преподобный Иоанн принес икону Божией Матери, ниспославшую ему исцеление. В память о чуде он прикрепил к нижней части иконы изображение кисти правой руки, отлитое из серебра.

История чудесных исцелений от этой иконы началась в 717 году. Император Лев III Исавр, вступив на византийский престол, начал период иконоборчества – полагая, что поклонение священным изображениям и поклонение идолам равны. В то же время в столице Сирии - Дамаске жил святой Иоанн (Дамаскин) и занимал должность советника халифа. Услышав о заблуждении императора преподобный Иоанн написал три трактата в защиту иконопочитания и переслал их в Византию. Прочитав данные произведения, Лев III был в ярости, но автор посланий находился вне досягаемости и император решил прибегнуть к клевете. От имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр якобы предлагал Льву Исавру свою помощь в завоевании сирийской столицы. Затем это письмо и ответ на него были отправлены дамасскому халифу. Разгневанный правитель приказал немедленно отстранить министра от должности, отрубить ему кисть правой руки и в знак устрашения вывесить её на городской площади. Через некоторое время святой Иоанн получил отсеченную руку обратно и, затворившись у себя, стал молиться перед иконой Богородицы. Вечером приложил кисть руки к обрубку, а наутро, проснувшись, святой Иоанн ощупал руку и увидел её целой и невредимой с небольшим рубцом на месте отсечения. Халиф был удивлён произошедшим чудом и призывал Иоанна вернуться к делам государственного управления, но святой отныне отдавал все свои силы на служение одному Богу. Он удалился в обитель во имя святого Саввы Освященного, где принял иноческий постриг. Сюда же преподобный Иоанн принес икону Божией Матери, ниспославшую ему исцеление. В память о чуде он прикрепил к нижней части иконы изображение кисти правой руки, отлитое из серебра.В XIII веке икону Божией Матери «Троеручица» преподнесли в дар святителю Савве Сербскому, который перенёс её на свою родину. Во время турецкого нашествия на Сербию, во избежание надругательства над святыней, хранители иконы пешком отправились на Афон, только икону Богородицы везли на осле. Беспрепятственно достигнув Афонского монастыря Хиландар, где святыня была с благоговением принята братией - образ был помещён в алтаре.

Вскоре в монастыре не стало игумена, и насельники обители приступили к выбору нового наставника, но начались распри и разделение. В одно утро, придя на службу, все неожиданно увидели на игуменском месте икону Божией Матери «Троеручица». Подумав, что это проявление человеческих шалостей образ унесли в алтарь, но на следующий день он вновь появился на игуменском месте. Решив испытать это необыкновенное явление, монахи запечатали дверь и окна храма и утром, сняв печати с двери, они вновь увидели икону на игуменском месте. В эту же ночь одному монастырскому старцу явилась Божия Матерь и сказала, что Сама благоволит управлять обителью. С тех пор в Хиландарском монастыре нет должности игумена, а иноки для получения благословения на те или иные монастырские послушания прикладываются к руке Пресвятой Богородицы.

Икона Божией Матери «Троеручица» известна своими исцелениями повреждённых рук и ног, а также при раздорах в семье, тоскливых жизненных ощущениях и прочем душевном неспокойствии.

Икона Божией Матери «Экономисса»

История иконы Богородицы «Экономисса» начинается на Афоне в X веке. Тогда в монастыре на горе Афон случился страшный голод, так что все иноки ушли из святой обители, и старец Афанасий, выдержавший в обители дольше других монахов и смиренно претерпевавший эти тяготы, решил вслед за другими удалиться из монастыря. Но на дороге вдруг увидел женщину под покрывалом и удивился, говоря себе: откуда здесь взяться женщине, когда вход для них сюда невозможен? Однако женщина сама спросила его: «Куда ты идешь, старец?» В ответ св. Афанасий задал Ей вопросы: «Зачем Тебе знать, куда я иду? Ты видишь, что я здешний инок». И затем, пребывая в скорби, он рассказал все, что случилось с его лаврой, на что Женщина ответила: «Только это! И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель?! Вернись! Я помогу тебе, только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры, которая прославится и займет первое место среди всех афонских обителей». «Кто же ты?» спросил изумленный старец Афанасий. «Я Та, имени Которой ты посвящаешь свою обитель. Я Матерь Господа Твоего», отвечала женщина. «И бесы принимают светлые образы, ответил старец. Как мне поверить Тебе?!» «Видишь этот камень, - отвечала Богородица, - Ударь в него посохом, тогда узнаешь, Кто говорит с тобою. И знай, что с сего времени Я навсегда остаюсь Домостроительницею (Экономиссою) твоей лавры». Св. Афанасий ударил в камень, и из него с шумом потекла вода. Пораженный этим чудом старец обернулся, чтобы припасть к ногам Пресвятой Богородицы, но Ее уже не было. Тогда Афанасий возвратился в свою обитель и к великому изумлению нашел, что кладовые монастыря наполнены всем необходимым. Вскоре в обитель вернулись многие из братии.

История иконы Богородицы «Экономисса» начинается на Афоне в X веке. Тогда в монастыре на горе Афон случился страшный голод, так что все иноки ушли из святой обители, и старец Афанасий, выдержавший в обители дольше других монахов и смиренно претерпевавший эти тяготы, решил вслед за другими удалиться из монастыря. Но на дороге вдруг увидел женщину под покрывалом и удивился, говоря себе: откуда здесь взяться женщине, когда вход для них сюда невозможен? Однако женщина сама спросила его: «Куда ты идешь, старец?» В ответ св. Афанасий задал Ей вопросы: «Зачем Тебе знать, куда я иду? Ты видишь, что я здешний инок». И затем, пребывая в скорби, он рассказал все, что случилось с его лаврой, на что Женщина ответила: «Только это! И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель?! Вернись! Я помогу тебе, только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры, которая прославится и займет первое место среди всех афонских обителей». «Кто же ты?» спросил изумленный старец Афанасий. «Я Та, имени Которой ты посвящаешь свою обитель. Я Матерь Господа Твоего», отвечала женщина. «И бесы принимают светлые образы, ответил старец. Как мне поверить Тебе?!» «Видишь этот камень, - отвечала Богородица, - Ударь в него посохом, тогда узнаешь, Кто говорит с тобою. И знай, что с сего времени Я навсегда остаюсь Домостроительницею (Экономиссою) твоей лавры». Св. Афанасий ударил в камень, и из него с шумом потекла вода. Пораженный этим чудом старец обернулся, чтобы припасть к ногам Пресвятой Богородицы, но Ее уже не было. Тогда Афанасий возвратился в свою обитель и к великому изумлению нашел, что кладовые монастыря наполнены всем необходимым. Вскоре в обитель вернулись многие из братии. Согласно воле Царицы Небесной в Великой Лавре с той поры и до сегодняшнего дня не бывает эконома, а только подэконом, или помощник Экономиссы. В память чудесного явления Богоматери св. Афанасию в лавре написана икона Пресвятой Богородицы-Домостроительницы. На этой иконе Богоматерь изображена сидящей на престоле с Богомладенцем на левой руке. С правой стороны престола изображен в молитвенном положении преподобный Михаил Синадский, а с левой св. Афанасий, держащий в руках вид своей лавры, символически изображая тем особенное попечение, покровительство и заботливость, оказываемые обители со стороны Божией Матери. И эту уникальную икону также назвали: «Экономисса». И произошло множество чудес связанных со спасением от безденежья, преодолением финансовых неурядиц, а в современное время и защиты от финансового кризиса и помощью в бизнесе. Афонская икона Божией Матери «Экономисса» стала чрезвычайно популярна и списки с нее расходятся по всему свету.

На месте явления Богоматери св. Афанасию, по дороге к Карейскому монастырю, воздвигнута в честь Ее небольшая церковь во имя Живоносного источника. В этой церкви находится икона, изображающая совершившееся чудо. Здесь же устроена открытая галерея для отдыха поклонников и богомольцев. Источник и доселе обильно струится, утоляя жажду пришельцев и паломников и подавая верующим исцеление.

Икона св. Георгия Победоносца

Монастырь Зограф был основан тремя братьями, болгарами из Охрида, иноками - Моисеем, Аароном и Иоанном. И никак не могли они наименовать основной монастырский храм. Один хотел освятить его в честь Богородицы, второй – свт. Николая, третий – св. Георгия Победоносца. Чтобы решить этот вопрос, они умоляли Бога дать знак и положили на алтарь чистую иконную доску, договорившись посвятить храм тому, чей образ появится на ней. Братья служили ночное всенощное бдение, молясь об исполнении воли Божией и на рассвете, после службы, взглянув на икону, увидели на ней образ святого Георгия. Конечно воля Божия была явной. Одновременно с этим чудом произошло и другое - на сирийской земле, в Фануилевом монастыре, расположенном недалеко от родного города святого великомученика Георгия - Лидды. Об этом чуде зографские монахи узнали позже из уст изумленного игумена и иноков из Сирии, прибывших на Афон. В день появления образа святого Георгия в Зографе в Фануилевом монастыре, на глазах у монахов изображение св. Георгия неожиданно отделилось от доски, поднялось в воздух и скрылось из монастыря в неизвестном направлении. Удивленные иноки долго молили Бога, чтобы Он открыл им, куда скрылся от них чудотворный образ великомученика. Господь услышал молитвы огорченных и испуганных монахов: сам св. Георгий, явившись инокам, утешил их - поведав, что нашел себе место на Святой Горе и предложил им поспешить туда же. Исполняя это веление, монахи вместе с игуменом поплыли на Афон, где поселились в Зографе, потому что именно здесь и нашли оставивший их лик. Но на этом чудеса от иконы не прекратились. Так как слух о произошедшем разнесся далеко, то к иконе начали приезжать паломники. Однажды приехал епископ, который не поверил монахам утверждая, что они всех обманывают - сами написав эту икону. Доказывая это, он ткнул пальцем в лик святого, показывая мазки кисти и т.п. Но палец его неожиданно провалился в доску, как в масло, и там остался. Епископ пытался вытащить его, монахи стали молится, чтобы как-то помочь, но ничего не помогало. Обратились к старцу, он благословил резать. Пригласили лекаря, тот и отрезал епископа от иконы, а фаланга его пальца навсегда осталась. Уже в современное время приезжали ученые-исследователи и просветили рентгеном святыню. Удивлению их не было предела - внутри доски, около ноздри св. Георгия, действительно имеется кончик самого настоящего человеческого пальца. Икону нарекли в честь сирийского монастыря - «Фануилева».

Монастырь Зограф был основан тремя братьями, болгарами из Охрида, иноками - Моисеем, Аароном и Иоанном. И никак не могли они наименовать основной монастырский храм. Один хотел освятить его в честь Богородицы, второй – свт. Николая, третий – св. Георгия Победоносца. Чтобы решить этот вопрос, они умоляли Бога дать знак и положили на алтарь чистую иконную доску, договорившись посвятить храм тому, чей образ появится на ней. Братья служили ночное всенощное бдение, молясь об исполнении воли Божией и на рассвете, после службы, взглянув на икону, увидели на ней образ святого Георгия. Конечно воля Божия была явной. Одновременно с этим чудом произошло и другое - на сирийской земле, в Фануилевом монастыре, расположенном недалеко от родного города святого великомученика Георгия - Лидды. Об этом чуде зографские монахи узнали позже из уст изумленного игумена и иноков из Сирии, прибывших на Афон. В день появления образа святого Георгия в Зографе в Фануилевом монастыре, на глазах у монахов изображение св. Георгия неожиданно отделилось от доски, поднялось в воздух и скрылось из монастыря в неизвестном направлении. Удивленные иноки долго молили Бога, чтобы Он открыл им, куда скрылся от них чудотворный образ великомученика. Господь услышал молитвы огорченных и испуганных монахов: сам св. Георгий, явившись инокам, утешил их - поведав, что нашел себе место на Святой Горе и предложил им поспешить туда же. Исполняя это веление, монахи вместе с игуменом поплыли на Афон, где поселились в Зографе, потому что именно здесь и нашли оставивший их лик. Но на этом чудеса от иконы не прекратились. Так как слух о произошедшем разнесся далеко, то к иконе начали приезжать паломники. Однажды приехал епископ, который не поверил монахам утверждая, что они всех обманывают - сами написав эту икону. Доказывая это, он ткнул пальцем в лик святого, показывая мазки кисти и т.п. Но палец его неожиданно провалился в доску, как в масло, и там остался. Епископ пытался вытащить его, монахи стали молится, чтобы как-то помочь, но ничего не помогало. Обратились к старцу, он благословил резать. Пригласили лекаря, тот и отрезал епископа от иконы, а фаланга его пальца навсегда осталась. Уже в современное время приезжали ученые-исследователи и просветили рентгеном святыню. Удивлению их не было предела - внутри доски, около ноздри св. Георгия, действительно имеется кончик самого настоящего человеческого пальца. Икону нарекли в честь сирийского монастыря - «Фануилева».Икона «Аравийская»: Предание монастыря гласит, что икона долго плыла по морским волнам от Аравийского полуострова и, наконец, прибилась к Святой Горе. Среди братии различных монастырей Афона возник спор, какой обители должен принадлежать бесценный образ. Для разрешения раздора старцы предложили положить икону на спину мула и пустить его в самостоятельное путешествие. Монахи выполнили благословение и промысел Божий вывел животное к вратам Зографа. С сердечной радостью иноки этой обители приняли к себе вторую икону великомученика Георгия. В память об этом чудесном событии на том самом месте, где когда-то остановился мул с чудотворной иконой, монахи построили часовню во имя святого Георгия Победоносца.

Икона свт. Николая Чудотворца

Однажды, в середине XVI века Константинопольский патриарх Иеремия I прибыл в монастырь для его освящения и неожиданно для себя стал свидетелем чуда, произошедшего с рыбаками, закинувшими в море сети. Улов оказался необычным, потому что в сетях вместо желаемой рыбы оказалась мозаичная икона святителя Николая, выброшенная когда-то в море иконоборцами. Икону, находившуюся, по преданию, в морских водах более семисот лет, благоговейно и тщательно рассматривали рыбаки и сам патриарх, находившийся в это время на берегу. Все обратили внимание, что к лику святителя Николая приросла большая раковина (ее след заметен и сегодня). Это была обыкновенная, но больших размеров устрица, вросшаяся прямо в икону. Отодрать ее можно было только с силой. Отделенная от чела Николая Угодника перламутровая раковина повредила икону и оставила после себя подобие розово-красной раны – от лобной части до самого зрачка левого глаза. Причем, все заметили, как из этой раны в момент отделения раковины истекла кровь. Константинопольский Патриарх Иеремия I, усмотрев в самом явлении чудотворного образа особенное указание свыше, освятил воздвигнутую на сем месте обитель Ставроникиты уже не во имя св. Иоанна Предтечи, как намеревался, а во имя святителя Николая. Монастырь был построен в 1553 году, а в его соборном храме в честь святителя Николая и расписанном Феофаном Критским, поместили чудотворный явленный образ - икону святителя Николая, известную под греческим именем «Стридис» – «Устрица». Раковину же, отдали Патриарху, и он сделал из половины этой раковины богослужебное блюдо, предназначенное для богородичной просфоры, а из второй половин - панагию, которую в последствии преподнес в дар Патриарху всея Руси Иову.

Однажды, в середине XVI века Константинопольский патриарх Иеремия I прибыл в монастырь для его освящения и неожиданно для себя стал свидетелем чуда, произошедшего с рыбаками, закинувшими в море сети. Улов оказался необычным, потому что в сетях вместо желаемой рыбы оказалась мозаичная икона святителя Николая, выброшенная когда-то в море иконоборцами. Икону, находившуюся, по преданию, в морских водах более семисот лет, благоговейно и тщательно рассматривали рыбаки и сам патриарх, находившийся в это время на берегу. Все обратили внимание, что к лику святителя Николая приросла большая раковина (ее след заметен и сегодня). Это была обыкновенная, но больших размеров устрица, вросшаяся прямо в икону. Отодрать ее можно было только с силой. Отделенная от чела Николая Угодника перламутровая раковина повредила икону и оставила после себя подобие розово-красной раны – от лобной части до самого зрачка левого глаза. Причем, все заметили, как из этой раны в момент отделения раковины истекла кровь. Константинопольский Патриарх Иеремия I, усмотрев в самом явлении чудотворного образа особенное указание свыше, освятил воздвигнутую на сем месте обитель Ставроникиты уже не во имя св. Иоанна Предтечи, как намеревался, а во имя святителя Николая. Монастырь был построен в 1553 году, а в его соборном храме в честь святителя Николая и расписанном Феофаном Критским, поместили чудотворный явленный образ - икону святителя Николая, известную под греческим именем «Стридис» – «Устрица». Раковину же, отдали Патриарху, и он сделал из половины этой раковины богослужебное блюдо, предназначенное для богородичной просфоры, а из второй половин - панагию, которую в последствии преподнес в дар Патриарху всея Руси Иову.Икона святого великомученика и целителя Пантелеимона

Почитание святого великомученика и целителя Пантелеимона в наши дни распространено весьма широко, но центром паломничества являются место его казни (в древней Никомидии – современное название город Измит) и гора Афон, с находящимся на ней одноименным монастырем. В Свято-Пантелеимоновом монастыре находится множество святынь связанных с именем святого великомученика. Это и его честная глава, которая появилась в обители после пострига в ней величайшего сербского святого - первосвятителя Саввы Сербского (в миру царевич Растко, сын царя Стефана Неманича I). В память об этом один из его преемников сербский царь Стефан Душан в 1347 году даровал русской обители главу святого Пантелеимона, которая являлась родовой святыней сербского царствовавшего дома, о чем сообщалось в присланном хрисовуле: «Царство мое посвящает обители Россов честную главу святого славного страстотерпца, бессребренника и целителя Пантелеимона, которая имеет на себе плоть, и которая засвидетельствована не только от отца моего и царя, но и от прежде его бывших царей, также от патриархов». С этого времени честная глава великомученика неизменно пребывает в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Почитание святого великомученика и целителя Пантелеимона в наши дни распространено весьма широко, но центром паломничества являются место его казни (в древней Никомидии – современное название город Измит) и гора Афон, с находящимся на ней одноименным монастырем. В Свято-Пантелеимоновом монастыре находится множество святынь связанных с именем святого великомученика. Это и его честная глава, которая появилась в обители после пострига в ней величайшего сербского святого - первосвятителя Саввы Сербского (в миру царевич Растко, сын царя Стефана Неманича I). В память об этом один из его преемников сербский царь Стефан Душан в 1347 году даровал русской обители главу святого Пантелеимона, которая являлась родовой святыней сербского царствовавшего дома, о чем сообщалось в присланном хрисовуле: «Царство мое посвящает обители Россов честную главу святого славного страстотерпца, бессребренника и целителя Пантелеимона, которая имеет на себе плоть, и которая засвидетельствована не только от отца моего и царя, но и от прежде его бывших царей, также от патриархов». С этого времени честная глава великомученика неизменно пребывает в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. В монастыре растет маслина, пустившая свой побег от косточки, которую русский монах в начале 20 века принес от древа где по преданию состоялась казнь великомученика. К ней его привязали, чтобы отсечь голову и когда голова святого Пантелеимона покатилась по траве, из раны вместо крови потекла белая жидкость - как молоко. И после того как она впиталась в землю под маслиной - прямо на глазах у людской толпы, на иссохшем дереве появились спелые плоды. Те, которые брали и ели эти чудесные маслины, исцелялись от любых болезней. Когда нечестивый царь Максимиан узнал о таких удивительных событиях, он приказал срубить маслину и сжечь ее вместе с телом великомученика. Но огонь не тронул тела, которое нашли под пеплом догоревшего костра неповрежденным. Через некоторое время на старом корне выросла новая маслина. Именно от этой «воскресшей» маслины была и взята косточка. В 1968 году в русском монастыре на Афоне возник страшный пожар, от которого сгорела почти половина всех строений, вместе с другими горел и больничный корпус, неподалеку от которого была высажена никомидийская маслина. Во время пожара, когда все здание было объято пламенем, вырывавшимся из окон, у которых росла маслина, уже загорелись поленницы дров, окружающие ее с двух сторон, но ни один листочек на самой маслине не сгорел. Это было не единственным ее чудом. Многие из заболевших монахов и паломников, с верой и молитвой съедавших ее плоды, исцелялись от различных болезней и душевных недугов.

Две чудотворных иконы святого Пантелеимона находящихся в соборе Покрова Пресвятой Богородицы и в Пантелеимоновом соборе прославились различными чудотворениями. Кроме исцелений и помощи людям приходящим с верой и молитвой – один образ, во время возмущения братии монастыря, светлыми лучами указал на виновников нарушения спокойствия. Другой образ чудесным образом переносился в Пантелеимонову обитель и изволением Божиим, постоянно уже пребывает в ней на утешение братии.

Икона святого Силуана Афонского

Почитание старца Силуана в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, началось задолго до его официальной канонизации.

За рубежом начали печатать книги о старце Силуане (автор о. Софроний) и на Афон стали чаще приезжать зарубежные паломники. И все приезжие, прочитав книгу о старце, спрашивали о его главе.

Почитание старца Силуана в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, началось задолго до его официальной канонизации.

За рубежом начали печатать книги о старце Силуане (автор о. Софроний) и на Афон стали чаще приезжать зарубежные паломники. И все приезжие, прочитав книгу о старце, спрашивали о его главе.Глава старца Силуана была выставлена в храме афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, и паломники прикладывались к ней. Однажды, в Петров пост, приехал на Афон грек с четырнадцатилетним сыном, который страдал тяжелой болезнью (пляской святого Витта): мальчика всего трясло и дергало. Отец попросил, чтобы их подвели к главе старца Силуана. По просьбе отца главу старца Силуана приложили к голове и к рукам мальчика, а к ногам забыли приложить. Через месяц отец с сыном приехали опять. Голова и руки у мальчика были в нормальном состоянии, а ноги по-прежнему дергались. Главу старца Силуана приложили к ногам отрока, и ноги перестали дергаться. Это было первое чудо от святых мощей старца. Вторым чудом было истечение мира от частицы мощей старца Силуана, а произошло это так: игумен Иеремия, сам почитавший преподобного, иногда давал частицы его мощей для монастырей и храмов. Одну из таких частиц он передал архимандриту Эмилиану – игумену соседнего греческого афонского монастыря Симонопетра. В то время книга старца Силуана уже была переведена на греческий язык и многие люди благодаря этой книге смогли сделать жизненный выбор, приведший их на Афон к монашескому служению. Эта, подаренная о. Иеремией, частица мощей стала источать миро. И после начались несчётные чудеса исцелений.

Святая глава старца, хранившаяся в монастыре в алтаре одного из пределов в деревянном ковчеге, по благословению игумена Иеремии еще в 1980-е гг. впервые была перенесена в Покровский собор и поставлена для всеобщего поклонения.

В 1988 году Константинопольский Патриархат причислил старца Силуана к лику святых, а в 1992 году Российской Православной Церковью.

Честные Дары Волхвов

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где Родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:1–2), - рассказывает Евангелист Матфей.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где Родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:1–2), - рассказывает Евангелист Матфей.В Евангелии не сказано, сколько именно волхвов пришло к Младенцу, но принято считать, что их было трое - по числу даров. Их имена - Каспар, Мельхиор и Валтасар - впервые встречаются у преподобного Беды Достопочтенного (†735). В некоторых повествованиях имеются данные и об их внешнем виде: Каспар оказывается «безбородым юношей», Валтасар - «бородатым старцем», а Мельхиор - «темнокожим» или «черным», происходящем из Эфиопии. Итак, войдя, волхвы «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:11). Каждый из этих даров имел символическое значение. Золото было принесено Иисусу как Царю Иудейскому, ладан - как Богу. Смирна (мирра) - дорогое ароматическое вещество, применявшееся для бальзамирования тел при погребении, - как Спасителю, Ставшему Сыном Человеческим, которому были предсказаны «многие страдания и погребение».

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до Своего Успения Она передала их Иерусалимской Церкви, где они находились вместе с поясом и ризой Богоматери до 400 года. Позже дары были перенесены византийским императором Аркадием в Константинополь, где их поместили в храме Святой Софии.

Золото, принесенное волхвами, - это 28 небольших золотых пластин-подвесок в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных изящным, филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется. Ладан и смирна, принесенные раздельно, когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

В 1453 году султан Мухаммед (Мехмед) II осадил и взял Константинополь. Византийская империя пала. Матерью молодого султана была сербская принцесса Мария (Мара) Бранкович. Во времена османского владычества европейские монархи часто стремились породниться с Портой, чтобы хоть как-то облегчить своё существование. Так дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария оказалась замужем за султаном Мурадом (1404–1451). Мария не приняла ислам и до конца своих дней оставалась православной. Невозможно даже представить себе, что чувствовала она, видя, как рушатся стены великого христианского города и гибнут в муках ее братья и сестры по вере! Но эта личная трагедия сербской принцессы обернулась настоящим счастьем для христианской истории. Благодаря ей были спасены и сохранились многие православные святыни. Мехмед II, очень любивший свою мать и уважавший её религиозные чувства, не препятствовал этому. Помимо собирания святынь султан позволил матери взять под свое личное покровительство и защиту Святую гору Афон - монашескую страну, помогать которой считали за честь все предыдущие правители Константинополя. Традиция, заведенная Марией Бранкович, так понравилась султаншам последующих веков, что они, даже будучи мусульманками, истово берегли эту твердыню Православия вплоть до падения Порты.

В 1470 году Мария Бранкович решилась посетить Афон, который она так любила с детства и на земле которого мечтала побывать, несмотря на тысячелетнюю монашескую традицию, запрещавшую женщинам приезжать на Святую Гору. Больше всего ей хотелось увидеть монастырь святого Павла Ксиропотамского, в котором подвизалось тогда много сербов. Эту обитель очень любил её отец - Георгий Бранкович. Он построил здесь храм во имя своего святого покровителя Георгия Победоносца. Корабль Марии пристал к берегу неподалеку от монастыря святого Павла. Мария везла с собой 10 ковчегов со спасенными святынями, среди которых были и Дары волхвов. Во главе торжественной процессии Мария стала подниматься в гору. На полпути к монастырю она в изумлении остановилась, услышав голос: «Не приближайся! Отсюда начинается царство Иной Владычицы, Царицы Небесной, Госпожи Богородицы, Предстательницы и Охранительницы Святой горы». Мария упала на колени и стала молиться, прося прощения за своеволие у Царицы Небесной. Навстречу Марии из монастыря вышел игумен с братией, которому она передала ковчеги со святынями. После этого Мария вернулась на корабль. На том месте, где стояла когда-то коленопреклоненная Мария, был поставлен крест, называемый Царицыным. В стоящей рядом часовне изображена встреча иноками этих великих святынь.

А драгоценные Дары с благоговением сохраняются в монастыре святого Павла по сей день. Монахи хорошо понимают, сколь велика духовная и историческая ценность святыни, поэтому после ночного богослужения выносят дары из ризницы в небольшом серебряном ковчеге на поклонение паломникам. Дары источают сильное благоухание, и когда их открывают, благоуханием наполняется вся церковь. Монахи-святогорцы заметили, что дары подают исцеления душевнобольным и одержимым беснованием.

Некоторые паломники рассказывают, что когда монахи подносили к их уху одну из золотых подвесок, от нее чудесным образом слышался как бы шепот, рассказывающий о чудесном Рождении в мир Предвечного Младенца...

Вверху - подлинная икона, которую трудно увидеть паломнику.

А в магазинах паломникам продают вот эту копию, которая ниже.

Предание

Предание

Святое предание связывает появление монашеских обителей на Святой Горе с особым попечительством Пресвятой Богородицы на Афоне. Церковное предание повествует, что Божия Матерь, по сошествии Святого Духа в день Святой Пятидесятницы, по выпавшему Ей жребию должна была отправиться в Иверскую землю, но Промыслом Божиим труд апостольства предстоял Ей в другом месте. Несколько лет спустя, после Вознесения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, оказалось, что этим другим местом стал Афонский полуостров, что и определило его будущую судьбу и историю.

Спасаясь от гонений, воздвигнутых Иродом в Палестине, Пресвятая Богородица отправилась с апостолом Иоанном Богословом и другими спутниками на остров Кипр к Лазарю, о котором повествует Евангелие и которого воскресил Иисус Христос. В то время он был на острове епископом. Во время плавания случилась буря, которая отнесла их корабль к Афону и они вынуждены были высадиться на берег как раз в том месте, где со временем был основан Иверский монастырь.

Предание также упоминает о Божиих знамениях, которые сопровождали прибытие Пресвятой Богородицы на Афон. Например, люди, которые в то время находились в капище Аполлона, слышали, как идолы стали издавать голоса и возопили, чтобы народ поспешил на пристань встречать Марию, Матерь Бога всех богов. Услышав это, люди удивились, и поспешили на берег. Увидев Матерь Божию, они спросили Ее: «Какого Ты родила Бога? И как Ему имя?» Пресвятая Дева подробно поведала собравшимся о Христе Спасителе - Сыне Божием. Люди, оказав Ей великое почтение, с радостью принимали Ее слова, многие уверовали и хрестились. Во время проповеди Пречистая Дева Мария явила много знамений, подкрепляющих истину Благой Вести, прежде чем Она отплыла на Кипр.

Видя красоту Афонской земли, Пресвятая Богородица с молитвой обратилась к Своему Сыну, Господу Иисусу Христу, чтобы на этой земле воссиял Евангельский свет и чтобы проповедь Ее здесь дала обильный плод. Тогда прозвучал глас с небес: «Это место пусть станет Твоим Уделом, и садом, и раем, и убежищем для тех, кто жаждет спасения».

Перед отъездом Она обратилась к жителям со словами:

«Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением и соблюдающих заповеди Сына и Бога Моего. Господь благословит изобильными плодами труды подвизающихся здесь, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века. Я же буду Заступница места сего и Ходатаица о нем пред Богом».

Сказав это, Матерь Божия благословила народ и, взойдя на корабль, отплыла на Кипр.

Сегодня на Святой Горе Афонской находится большое количество обителей, а в них - множество чудотворных икон Божией Матери, которые просто невозможно все перечислить.

Все чудотворные иконы Богородицы на Афоне:

В Великой Лавре Афанасия Афонского особо почитают иконы Божией Матери «Кукузелисса» и «Экономисса». В Ватопедском монастыре - «Пантанасса», «Закланная», «Живоприятная», «Ктиторская», «Отрада» или «Утешение». «Елеоточивая», «Простреленная».

Главной святыней Свято-Андреевского скита стала икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

При входе в Иверскую обитель на левой стороне находится небольшая привратная церковь, в которой пребывает чудотворная икона «Портаитисса» (Вратарница), называемая также «Иверской». С Иверским монастырем связаны самые замечательные предания. Одно из них гласит, что Богоматерь, посетив Святую Гору, пристала в Климентовой бухте, близ Иверона, где ныне сооружена часовня. А девять столетий спустя иноки-грузины из Иверской обители увидели в огненном столпе, поднимающемся от моря, икону Божией Матери, которая чудесным образом пришла на Афон по морю и была названа «Иверская». Ее поместили над воротами обители Иверской. Однажды монахи решили поместить эту икону в храме для лучшей сохранности. Но икона трижды оказывалась вновь на прежнем месте. И, явившись ночью настоятелю, Божия Матерь сказала ему: «Не надо Меня беречь, Я вас буду оберегать». Монастырские ворота - это то, что соединяет обитель с миром. Божия Матерь, с одной стороны, хранит Свои обители от пагубных влияний мира сего, а с другой - устремляет в мир благодатное влияние обители. Преподобный Нил Мироточивый предвидел особое значение для иноков Афона в присутствии на Святой Горе иконы «Иверской» Божией Матери. «Пока Моя икона в сей обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет, - открыла ему Сама Царица Небесная. - Когда Я уйду из обители, тогда пусть каждый берет свои вещи и уходит куда знает, не забывая о своих монашеских обетах». Афонские иноки верят, что в последние времена икона покинет монастырь, после чего и монахи должны будут уйти отсюда.

В Хиландарском монастыре пребывают чудотворные иконы Божией Матери «Троеручица», «Млекопитательница», «Акафистная», «Попская», «Вразумившая екклисиарха», «Не сгоревшая во время пожара». В монастыре Дионисиат находится древняя икона "Похвала Богородицы", вылепленная из воска и мастики.

Монастырь Костамонит знаменит нахождением в нем иконы Божией Матери «Предвозвестительница», а монастырь Зограф - находящимся в нем чудотворными иконами Божией Матери «Услышательница» и «Акафистная-Зографская». В Пантократоре хранится икона Пресвятой Богородицы «Герондисса» («Старица»). В Дохиарском монастыре находится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

Икона Божией Матери «Иерусалимская» находится в соборном храме Покрова Пресвятой Богородицы Русского Пантелеимоновского монастыря, в киоте над царскими вратами, который иногда опускается. Опускается икона на широкой бархатной ленте, по которой вышит тропарь Иерусалимской Божией Матери. Икона написана в Троицкой Кривоезерской пустыни иеродиаконом Никоном (в схиме - иеромонах Нил) в 1825 году и послана им в дар Русскому Пантелеимоновскому монастырю. На всенощных бдениях на Богородичные праздники и в воскресные дни, по окончании вечернего богослужения, эту святую икону с подобающей честью опускают перед царскими вратами, и перед ней читают акафист, по окончании которого братия, по чину, подходят к святой иконе с земными поклонами, благоговейно лобызая Изображенную на ней, испрашивая Ее материнского предстательства пред престолом Сына Своего и Бога.

Святая Афонская Гора, которую называют монашеской республикой, изобильно процвела добродетелью и потому является величайшей святыней христианского мира. А Пресвятая Дева Мария - ее Великая Игумения.

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, приявшей от Сына Своего и Бога в жребий Себе Гору Афонскую, и давшей ю в вечное достояние православных иноков, похвальное сие возглашаем пение. Ты же, о Богомати, Заступнице сущи подвижников благочестия, спасай и избавляй от всяких бед, скорбей и напастей, и к Царствию Небесному руководи ны, духовная чада Твоя, умильно Тебе вопиющия: Радуйся, Верховная Афона Правительнице, и наша Наставнице и Покровительнице.

Ангелы святынею и чистотою превзошла еси, Пречистая, от юности ангельски поживши: темже ангелоподобнаго иноческаго чина изрядная Наставница и Покровительница явилася еси, путеводящи к Царствию Небесному рачителей девства и чистоты, от нихже достойно слышиши таковая: Радуйся, начало и освящение девства. Радуйся, светлейший образе целомудрия. Радуйся, праведными родительми Твоими, прежде зачатия на службу Богу обетованная. Радуйся, от неплодных ложесн по благовестию Ангела рожденная. Радуйся, в трилетнем возрасте в храм Божий введенная. Радуйся, от руки Ангела небесною пищею воспитанная. Радуйся, лествицею сочетавшихся в Тебе добродетелей на высоту духовнаго совершенства возшедшая. Радуйся, образ богоугоднаго жития в молитвах, воздержании и послушании нам явившая. Радуйся, первая в женах девство Свое Богу обещавшая и сие соблюдшая. Радуйся, к водительству иночествующих свыше избранная и предуготованная. Радуйся, в лице Иоанна девственника при Кресте Сына Твоего всех верных в сыновство приявшая. Радуйся, наипаче чину иноческому, яко житию Твоему последующему, Благая Матерь явльшаяся. Радуйся, Верховная Афона Правительнице, и наша Наставнице и Покровительнице.

Кондак 2

Светом Божиим, по вознесении на небеса Сына Твоего Христа Бога нашего, паде Тебе Владычице, жребий Апостольскаго служения в земли Иверстей, извещением же ангельским откровенно Ти бысть, яко оный просветится в последния дни: Ты же потрудитися имаши в земли, юже Ти Бог изволит. Темже, яко Раба Господня, смиренно повинулася еси Того воли, образ нам подающи, да и мы всегда и во всем творим волю Создателя нашего, вопиюще Ему: Аллилуиа.