Феноменология гуссерля простым языком. Э.Гуссерль и основные идеи феноменологической философии. Что хотел внести в науку Гуссерль

Читайте также

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ - учение о феноменах, направление в философии 20 в, основанное Э. Гуссерлем I. Феноменология как философское понятие впервые употребляется в работе И Ламберта «Новый органон», где обозначает одну из частей общего наукоучения, теорию кажимости (Theone des Scheinens) Затем это понятие перенимают Гердер, применяя его к эстетике, и Кант У Канта была идея, о которой он сообщал Ламберту разработать phaenomenologie generalis, т е общую феноменологию как пропедевтическую дисциплину, которая предшествовала бы метафизике и выполняла критическую задачу установления границ чувственности и утверждения самостоятельности суждений чистого разума В «Метафизических начальных основаниях естествознания» Кант уже в несколько ином смысле определяет смысл и цели феноменологии Она вписана в чистое учение о движении в качестве той его части, которая анализирует движение в свете категорий модальности, т е возможности, случайности, необходимости Феноменология теперь приобретает у Канта не только критическое, но и позитивное значение она служит преобразованию явления и явленного (явленного движения) в опыт В ранней философии Гегеля под феноменологией (духа) понимается первая часть философии, которая должна служить фундаментом для остальных философских дисциплин - логики, философии природы и философии духа. В зрелой философии Гегеля феноменологией именуется та часть философии духа, которая в разделе о субъективном духе располагается между антропологией и психологией и исследует сознание, самосознание, разум.

В 20 в понятие и концепция феноменологии приобрели новую жизнь и новый смысл благодаря Гуссерлю. Феноменология Гуссерля - широкое, в потенции бесконечное поле методологических, а также гносеологических, онтологических, этических, эстетических, социально-философских исследований любой темы философии через возврат к феноменам сознания и их анализу. Главные принципы и подходы гуссерлевской феноменологии, в основном сохраняющие свое значение на всех этапах ее эволюции и при всех оговорках признаваемые в различных (хотя и не во всех) модификациях феноменологии как направления

1) основоположение, согласно которому «всякое изначальное (original) данное созерцание является истинным источником познания», Гуссерль называет «принципом всех принципов» философии. В программном документе ранней феноменологии (Введение к первому выпуску «Ежегодника феноменологии и феноменологических исследований») говорилось, что «только благодаря возврату к изначальным источникам созерцания и к почерпнутым из них устроениями сущностей (Wesenseinsichten) можно сохранить и обновить великие традиции философии»; 2) осуществляя феноменологический анализ, философия должна стать эйдетической наукой (т. е. наукой о сущностях), об ус-мотрении сущности (Wesensschau), для движения к которой прежде всего требуется сформировать специфическую установку, мотивацию (Einstellung) исследовательского интереса, противоположную наивной «естественной установке», которая типична как для обыденной жизни, так и для «фактических наук» естественно-научного цикла. Если мир в естественной установке предстает как «мир вещей, благ, ценностей, как практический мир», как непосредственно данная, наличная действительность, то в эдейти-ческой феноменологической установке «данность» мира как раз и ставится под вопрос, требуя специфического анализа; 3) освобождение от естественной установки требует применения специальных методологических процедур «очищающего» характера. Этот метод - феноменологическая редукция «Принадлежащий к естественной установке генеральный тезис мы лишаем действенности, одним разом заключая в скобки все и каждое, что он охватывает в оптическом - следова-тельно, лишаем значимости весь этот «естественный мир. Результатом исполнения феноменологической редукции является перемещение на исследовательскую почву «чистого сознания»; 4) «чистое сознание» есть смоделированное феноменологией сложное единство структурных элементов и сущностных взаимосвязей сознания. Это не только предмет анализа феноменологии, но и та почва, на которую гуссерлевский трансцендентализм требует перевести любую философскую проблематику. Оригинальность и теоретическая значимость феноменологии состоит в построении сложноопосредованной, многослойной модели сознания (схватывающей реальные особенности сознания, аналитически исследующей каждую из них и их взаимопересечение с помощью ряда конкретных процедур феноменологического метода), а также в особой теретико-познавательной, онтологичecкой, метафизической интерпретации этой модели; 5) основные из моделирующих черт чистого сознания и, соответственно, применяемых при их анализе методологических процедур: (1) внимание акцентируется на том, что сознание есть необратимый, не локализируемый в пространстве поток; ставит-ся задача методологически ухватить именно поток сознания с целью описать, как-то удержать его (мысленно «плыть вместе с потоком»), несмотря на его необратимость, в то же время учитывая его относительную упорядоченность, структурированность, позволяющую выделить для анализа его целостные единицы, феномены; (2) феноменология последовательно движется от полного, непосредственно данного в переживании феномена к «редуцированному» феномену.»Всякому психическому переживанию на пути феноменологической редукции соответствует чистый феномен, который демонстрирует свою имманентную сущность (отдельно взятую) в качестве абсолютной данности». Для редуцирования феномена от него мысленно, методически «отсекаются» все эмпирически-конкретные черты; затем осуществляется движение от языкового выражения к его значению, от значения - к смыслам, т. с. к полагаемым, ингенциональ-ным предметностям (путь II тома «Логических исследованний ); (3) в процессе феноменологического интенционального анализа осуществляется соединение сущностно-аналитических, эйдетических, на языке Гуссерля, т. е. и априорных, и одно-временно описательных, процедур, означающих движение к интуитивным самоданностям сознания, умение через них усматривать сущности (по примеру чистой логики и чистой математики, напр, геометрии, научающей видеть через нарисованную геометрическую фигуру соответствующую общую математическую сущность и вместе с нею проблему, задачу, решение); происходит опора на коррелятивные сущностям «чистые переживания», т. е. представления, мысли, воображения, воспоминания; (4) интенциональность как существенная черта феноменологии - это потенциальный анализ как конкретное исследование, по отдельности и в их пересечении, трех аспектов: интенциональных предметностей (ноэма, множественное число: ноэмата), актов (ноэзис) и «полюса Я», от которого и проистекают интенциональные процедуры; (5) в поздних работах Гуссерль широко вводит в феноменологию тему конституции (конституирование) как воссоздания через чистое сознание и его редуцированные феномены структур вещи, вещности, тела и телесности, духа и духовного, мира как целого; (6) равным образом на основе многостороннего анализа «чистого Я» (развертывающегося в целую феноменологическую поддисциплину, эгологию) феноменология конституирует время мира через временность (Zeitlichkeit) как свойство сознания, конституирует интерсубъективность, т. е. другие Я, их миры, их взаимодействие; (7) поздняя феноменология вводит также профилирующие темы «жизненного мира», сообществ, телоса истории как таковой (в книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология »), В поздних работах Гуссерль вводит в феноменологию генетический аспект. Все синтезы, осуществляемые сознанием, он разделяет на активные и пассивные. Активные синтезы (о них, гл. о., шла речь в «Логических исследованиях») - т. е. результаты деятельности Я, единые [структурные] образования (Einheitsstiftungen), которые приобретают объективный, идеальный характер. Благодаря им имеет место единство опыта относительно мира и относительно Я как самости (Ich-selbst). Пассивные синтезы - это: 1) кинестезическое сознание, т е. сознание, связанное с движениями тела: с их помощью конституируются чувственные поля и пространство жизненного мира; 2) ассоциации, с помощью которых формируются первые структуры «чувственного поля». В этом новом аспекте феноменология намечает глубокую и интересную программу исследования общих и всеобщих предметностей (активный синтез) и «низших», амбивалентных форм, предметностей сознания, ранее именовавшихся чувственностью (пассивный синтез).

Великий немецкий математик, логик и философ Э. Гуссерль (1859-1938 гг.) в работе «Логические исследования» изложил свое видение трансцендентальной феноменологии как философской системы. На становление его феноменологии оказала большое влияние немецкая классическая философия, в особенности философия Канта и Гегеля. Он заимствует у них многие подходы и в значительной степени понятийный аппарат.

Термин феноменология вошел в понятийный аппарат философии в 1700 году и означал абстрагирование сознания и опыта от их реальности. Это также означало исторические исследования в области самоосознания, начиная от первичных чувств и заканчивая разумной мыслью. Гуссерль определил феноменологию как философский метод для изучения сущностей и введения их в ткань повседневного опыта. «Назад к предметам!» был его девиз, когда он говорил о каких-либо философских или научных предметах. Для того чтобы вернуться к ним, Гуссерль предполагал вводить в любой философский предмет, в виде его целостной части такую редукцию (сведение), которая утверждала бы существование мира до того, как начинается рефлексия (осмысление). Он трактовал феноменологию как метод достижения живого опыта, позволяющий отследить, как этот опыт возникает во времени и пространстве. С его стороны, это была попытка напрямую описать опыт так, как он происходит, без остановки для определения его происхождения и без объяснения его причин. Для выполнения этой задачи Гуссерль предложил понятие «epoche», означающее движение от самих вещей к их значениям в том виде, в каком они переживаются непосредственно в окружающем мире.

В этом случае «схватывание» и «удержание» сознанием какого-либо предмета, по Гуссерлю, не означает «схватывания» объективности или усмотрения объективной действительности. Это «схватывание» объективного пространства, объективного времени и вместе с ними объективного мира действительных явлений и процессов у человека происходит в его собственных переживаниях. Оно позволяет очистить научное исследование от всякого рода неявных предпосылок, носящих метафизический характер. Такое феноменологическое «очищение» позволяет сделать предмет науки нейтральным для познания. После акта очищения предмет уже никак не связан с результатами чьей-то деятельности и не является продуктом каких-то сил, т.е. это «чистый предмет науки, предмет как таковой». Таким образом, обретение феноменологического взгляда на вещи предполагает возвращение «назад, к предметам!». При этом в его понимании «значение предмета» и «смысл предмета»есть «ноэма» (от греч.: «noema» - «мысль»), т.е. мысленное представление о предмете или предметное содержание мысли.

Гуссерль считает, что явление вещи не есть являющаяся вещь в том контексте, что «сами явления не являются, а переживаются». Это переживание есть абсолютная субъективность, «поток сознания» , который направлен к предмету. Сознание предметно в плане того, что оно интенционально (intentio - стремление) активно. Он считает, что на каждом шагу сознание являет собой непрерывный выход за свои собственные пределы - выход к предмету, т.е. «интенциональность не наличествует, она функционирует».

По Гуссерлю, наше сознание формирует смысл о предмете. В интенциональности сознания, т.е. смыслоформирующей направленности к предмету, впервые возникает феномен сознания, в отличие от явления сознания. В феномене сознания впервые появляется предмет-существующий. Для феноменологически очищенного сознания предмет есть предмет-существующий, а не предмет-функционирующий (в предметной деятельности), т.е. предмет, о котором сознание формирует смысл.

Таким образом, он различил феномен сознания (или чистое сознание, сознание как таковое) и явление сознания (или являющееся сознание, проявление сознания). Феноменологическая редукция (сведение, упрощение чего-либо) помогла выявить два аспекта сознания: сознание как ноэму (предметное содержание мысли) и сознание как ноэзис (смыслоформирование предмета). По Гуссерля, предмет-существующий (ноэматический) преобразуется в предмет-существующий (ноэтический). Выдвижение на первый план смыслоформирующей связи субъекта и предмета - предназначение феноменологии.

Феноменология есть до-теоретическое описание и, формулирование всех возможных видов и степеней смысла, заключенных в слове, на основе их адекватного узнавания. Следовательно, ф еноменологический метод Гуссерля не является методом как таковым, ибо феноменология задает только смысловую картину самого предмета, описывая его таким методом, как этого требует сам предмет.

8.8 Иррационалистическая критика немецкой классики: С. Кьеркегор - от Гегеля к Иову и Аврааму

С. Кьеркегор (1813-1855 гг.) – датский теолог, писатель и философ, в своих работах ведет полемику с Декартом, Кантом, Лейбницем и Гегелем. При чтении его произведений чувствуется восхищение античной философией и прежде всего Сократом. Но главным источником вдохновения Кьеркегора остаются Слово Божье и протестантская догматика. Датский теолог – один из родоначальников религиозного экзистенциализма и направления «философии жизни », возникшего в истории философии как «оппозиция классическому рационализму и как реакция на кризис механистического естествознания».

В этот период рационалистическая философия окончательно утвердила свои позиции в западноевропейской мысли. Именно к этому времени относятся основные работы Гегеля, философия которого была наиболее популярна в эти годы. Рационализм «пустил свои корни» в науку, культуру, этику, быт и даже в религию, перекроив по-своему догматы христианства. От этого вездесущего классического рационализма Гегеля Кьеркегор ушел к «Иовуи Аврааму». Он «сместил» абсолютный приоритет общего в виде мирового духа и чистой мысли в философии Гегеля в пользу приоритета единичного в виде души простого человека, обобщенным образом которого и выступил библейский герой Иов.

В отличие от философов-рационалистов, Кьеркегор и не пытается строить метафизические «картины мира», не создает никаких философских систем. По мнению Л.Шестова, он отошел от традиционного онтологического анализа бытия и сосредоточился на тончайших переживаниях личностью своего уникального бытия. Кьеркегор относится к человеку «как к цели и смыслу мировой эволюции». Человек есть синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, свободы и необходимости, Духа и индивида («Я»). Вследствие синтеза этих противоположностей «Я» любого человека всегда пребывает «в страхе и отчаянии». И чем выше самосознание индивида, тем глубже эти страх и отчаяние, ужас перед непосредственным бытием.

Верующего может понять только верующий, но не атеист. Объясняя, что собой представляет вера, Кьеркегор подчеркивает, что через веру в Бога человек может быть спасен. «Если бы у человека не было вечного сознания, если бы в основе всего лежала, лишь некая дикая сила - сила, что, сплетаясь в темных страстях, порождает все, от великого до незначительного, если бы за всем была сокрыта бездонная пустота, которую ничем нельзя насытить, чем была бы тогда жизнь, если не отчаянием?» Именно, этой мыслью пронизаны все сочинения Кьеркегора.

Кьеркегор стремился снять «шоры категорического императива» традиционной философии, нравственные кодексы которой претендовали на всеобщность. Его несомненная заслуга – в развороте философии к человеку, в постановке «человеческих вопросов», разработке проблем субъективного бытия (экзистенции). Кьеркегор утверждал, что человек - это свобода , поэтому он в себе самом несет свой суд и определяет свою судьбу.

Основной принцип кьеркегоровской субъективности это - Entweder - Oder («или – или»), поскольку человек сам должен сделать свой «выбор». «Мое "или - или" обозначает главным образом не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе. Суть дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле, в желании выбрать , чем само собой закладывается основание добру и злу», - писал он. В книге «Или – или» мыслитель отмечает, что в гегелевской философии уничтожается сама возможность выбора и у человека «отбирается» его главное достояние - его свобода.

Кьеркегора возмущала попытка Гегеля примирить знание и веру. Вера - это парадокс, и этот парадокс не может быть опосредован, как обычная непосредственность, ведь вера не является непосредственностью. Его понимание веры соответствует формуле веры Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». В этом парадоксе «единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту». В вере человек стоит выше всеобщего, именно из-за того, что вера не может быть опосредована через всеобщее. Здесь «Я» индивида выступает в своей наибольшей мощи.

В предисловии к основной своей книге «Страх и трепет» Кьеркегор обрушивается с критикой на спекулятивную философию, на тех «спекулятивных регистраторов», которые, начиная со школьной скамьи, подвергают сомнению все, до чего человеческая мысль шла мерной поступью тысячелетиями. Начиная свое «познание» с веры, они «в мгновение ока» оставляют ее позади и идут дальше в своем сомнении, ссылаясь на известные авторитеты, например, на Декарта. В этом суждении Кьеркегор более чем современен: он предостерегает нас от суетности, всеядности и торопливости в познании, напоминая об истинном смысле бытия человека и высших целях.

Сюжетная линия «Страха и трепета» посвящена ветхозаветной притче об Аврааме. «Бог искушал Авраама... Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я тебе скажу» (см. Бытие 22.1-2). Этическим выражением действия Авраама было стремление убить своего сына, религиозным же - принести его в жертву.

Кьеркегор пытается проследить движения души Авраама, чтобы хотя бы немного приблизится к его деянию. Он верит, что либо Бог все же не потребует Исаака, либо «даст ему нового Исаака, вновь вернет к жизни принесенного в жертву». Кьеркегор определяет Авраама как рыцаря веры . Рыцарь веры совершает бесконечное самоотречение, посредством которого он реализует свое желание духовно и, тем самым, с помощью веры достигает бесконечности. По сути дела, посредством веры происходит примирение « конечности человека с отчаянием перед лицом бесконечности». Таким образом, в истории с Авраамом раскрывается сущность парадокса веры: «вера есть такой парадокс: внутреннее выше, чем внешнее».

Вторая проблема, которую ставит Кьеркегор в «Страхе и трепете» может быть сформулирована как: «Существует ли абсолютный долг перед Богом?» Здесь мы также сталкиваемся с парадоксом. Этическое - это всеобщее , и в качестве такового божественное. Поэтому, любой долг, в конце концов, есть долг перед Богом. Долг любить ближнего - это также долг перед Богом. Однако здесь человек вступает в отношение не с Богом, а с этим ближним. И если кто-то говорит, что его долг - любить Бога, то он занимается тавтологией. Может показаться, что этическое может быть уничтожено, однако это не так. Просто в вере этическое принимает несколько иное, глубинное выражение.

В своем творчестве Кьеркегор объясняет сущность страха, присутствующего в каждом человеке, с точки зрения христианства. Этому посвящена его книга – «Понятие страха» - дидактичная по форме и, как иронично заметил сам Кьеркегор, «самое легкомысленное» его произведение. В нем рассматривается проблема первородного греха, лежащего в основе страха. Через грех Адама грех вошел в мир, а через грех каждого человека страх входит в сознание каждого индивида. Но страх также является состоянием, предшествующем всякому греху. Самый первый грех, грех Адама, открыл, вместе со страхом, дорогу смерти.

Философия Кьеркегора по-новому начала осмысливаться только в XX веке. Идеи датского философа повлияли на творчество Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса, Льва Шестова, Жан Поль Сартра, Альбера Камю. Его по праву можно назвать проводником философии жизни и «предтечей экзистенциализма ».

Годы жизни философа Эдмунда Гуссерля - 1859 - 1938. Основатель философского направления под названием феноменология. Внёс немалый вклад в развитие немецкой психологии, и распространил её в других странах. Разносторонне развитая личность.

Начало деятельности Эдмунда Гуссерля как философа

Рождённый 8 апреля в обычной еврейской семье мальчик изначально начал развивать свои математические способности. Его отец занимался продажей шляпок. Эдмунд Гуссерль был вторым в семье среди остальных детей. Посещал реальное училище, после перешёл учиться в гимназию. Со временем под влиянием некоторых личностей понял своё истинное предназначение и занялся изучением философии. Его первые работы были посвящены математике, затем появлялись труды, относящиеся к философии.

На путь философа его подтолкнул Массарик. Общаясь не только с философами, но и с психологами, Эдмунд Гуссерль начинает заниматься изучением психологических феноменов. И внедрять их в философию, тем самым открывая новое и донося собственные мысли в массы.

На становление Эдмунда Гуссерля как философа повлияли следующие учёные и их труды: Юм, Кант, Лейбниц, Декарт и многое другие. Смешивая психологические знания и философские, он раскрывал всему миру нечто новое, неизведанное до сих пор.

Основные даты из жизни великого философа

- В 1876-1878 году в университете Лейпцига занимался изучением астрономии, физики, математики.

- В 1882 году защитил диссертацию «К теории вариационного исчисления».

- В 1884-1886, приходя на лекции, которые проводил Бретано, понял, что должен заниматься философией, а не математикой.

- Преподавательская деятельность философа длилась с 1887 по 1928 годы. С 1887 по 1901 годы преподавал в университете Галле, с 1901 по 1916 - в университете Гёттингена, и 1916-1928 годы - в университете Фрайбурга, где возглавил кафедру Риккерта.

- Последующие годы был изолирован и отстранён от деятельности преподавателя.

После смерти был найден архив Гуссерля. Он насчитывал более 40 000 листов неизданных рукописей. Впоследствии он был тайно перевезен в Бельгию. Там основали специальный архив, в котором хранили рукописи. Полное их опубликование проводится в собрании сочинений учёного.

Философия арифметики - первый труд философа

Создавая и разрабатывая труд «Философия арифметики», Гуссерль соединил в одно целое математику и психологию. Обе науки очень нравились Эдмунду, но это привело к определённым трудностям при написании и толковании. Если разобраться, то в какой-то степени Эдмунд Гуссерль, краткая биография которого представлена вашему вниманию в статье, является основоположником гештальтпсихологии, так как в последней главе своей работы он описывал процесс "мгновенного схватывания" (например, когда человек видит сразу много объектов в общем, а не отдельно каждый).

Основные труды Гуссерля

Первые труды, как уже упоминалось ранее, были посвящены математике и логике, так как изначально основное направление учёного было как раз математическим. Самые значимые работы философа:

- «Философия арифметики», вышедшая в 1891 году.

- «Логические исследования» публиковались в 1900 году, и дополнение вышло в 1901. Именно эта работа стала основополагающей для нового направления в науке под названием феноменология.

В дальнейшем Эдмунд Гуссерль книги и труды посвятил философской науке, и в частности отрасли феноменологии. Эти труды были опубликованы:

- «Философия как строгая наука» (1911 год). Гуссерль занимался преподавательской деятельностью в Гёттингене и имел на своей стороне множество единомышленников.

- «Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии» , труд вышел в 1913 году.

В дальнейшем публикуется труд, отредактированный лучшим учеником Гуссерля - Мартином Хайдеггером. Он называется «Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени» . Опубликование его произошло в 1928 году.

Затем один за другим вышли следующие труды учёного:

- «Формальная и трансцендентальная логика», которая была напечатана в 1929 году.

- «Картезианские размышления». Были опубликованы на французском языке в 1931 году.

- «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», которая вышла в 2 частях в 1936 году. Полное издание произошло уже после смерти учёного в 1954 году.

Многие работы философа переведены на русский язык.

Последние годы жизни Гуссерля

Дальнейшая судьба философа складывалась следующим образом. Приход к власти нацистов способствовал тому, что Гуссерль как еврей был освобождён от преподавательской деятельности. Ему было запрещено заниматься философской деятельностью и участвовать в различных конгрессах. Но несмотря ни на что немецкий философ Эдмунд Гуссерль, биография которого свидетельствует о большом трудолюбии, не уехал из Фрайбурга. Оставшись один, так как дети уехали из города, он умер от плеврита.

Его ученикам и овдовевшей супруге оказал помощь Герман Лео Ван Бред, благодаря его стараниям вдова осталась на свободе и уехала из города, а труды учёного были спасены от конфискации и возможного уничтожения.

Эдмунд Гуссерль: феноменология философа

Основная тематика многих трудов философа - это феноменология. Это учение о феноменах, которые воспринимаются сознанием, как возникновение смысловых образов предметов и действий. Переход к идеализму нового типа. Все началось со слов «назад, к самим вещам», своеобразное противопоставление присущему в то время возврату к философии Гегеля или Канта и др. Феноменология Гуссерля - это обращение к опыту познающего сознания. То есть это возврат человеческой мысли к тому, что было до появления всех теорий и направлений. А именно к осознанию и пониманию того, что чувствует, видит и осязает человек во время изучения мира.

Гуссерль предлагал вернуться к пониманию мира, когда структура ещё только создаётся, и мир не наполнен ненужными связями и объектами понимания мира, именно так, полгал он, может открыться истинный смысл.

Мир - это не что-то осязаемое, это всего лишь феномен сознания, который представляет собой основу всех дальнейших действий. Душевная жизнь не подлежит никакому анализу. Это как организм, который можно рассматривать внешне сколько угодно, но для того чтобы понять сущность, нужно будет вернуться к истокам. К тому, с чего все начиналось.

Феноменология положит начало прямой философской интуиции и совместно с ней породит такую науку, которая получит ответы на все вопросы, не прибегая к анализам и доказательствам.

Феноменологический метод позволяет постичь суть вещей, а не то, что вещь вообще собой представляет.

Эдмунд Гуссерль: основные идеи философии

За основу в своих работах Гуссерль брал именно принцип созерцательности. Очевидное в его философии являлось важнейшим принципом. То есть то, что изучается, должно быть на виду, не скрыто ничем, оно не должно требовать применения никаких научных знаний при непосредственном изучении.

Большая роль отводилась именно чувственному созерцанию, то есть это восприятие человеком всего, что его окружает. Основой его философии является не только созерцание реальных объектов, но и созерцание сущности.

Философия - это наука, которая в качестве основного постулата использует идею единства всего сущего, и объясняет с его помощью все основные понятия.

Феноменология действует при помощи редукции. Понятие феноменологической редукции - это освобождение сознания от наивности при взгляде на окружающий мир. То есть происходит отключение от реального мира, и затем при помощи трансцендентальной редукции осуществляется переход к чистому сознанию.

Фундаментальное свойство сознания - это способность быть направленным на объект. Это может быть не только реальный объект, но некая сущность или какое-либо значение. Таким образом и проявляются различия между реальным и интенциональным в сознании (ноэзис и ноэма). Ноэзис - это направленность и придание смысла, а ноэма - сам смысл.

При тщательном изучении феноменологической редукции раскрываются составляющие смысла (ноэмы). То есть то, из чего он состоит, и его взаимосвязь с сознанием.

По аналогии восприятия себя и другого объекта идёт процесс причисления себя к тому же миру, в котором живут те, с кем себя сравнивает субъект, приписывая при этом собственные свойства и ощущения объекту сравнения.

Вся философия учёного опирается на теорию познания. И все его труды исследования пронизаны проблематикой гносеологии.

Идеал строгой науки

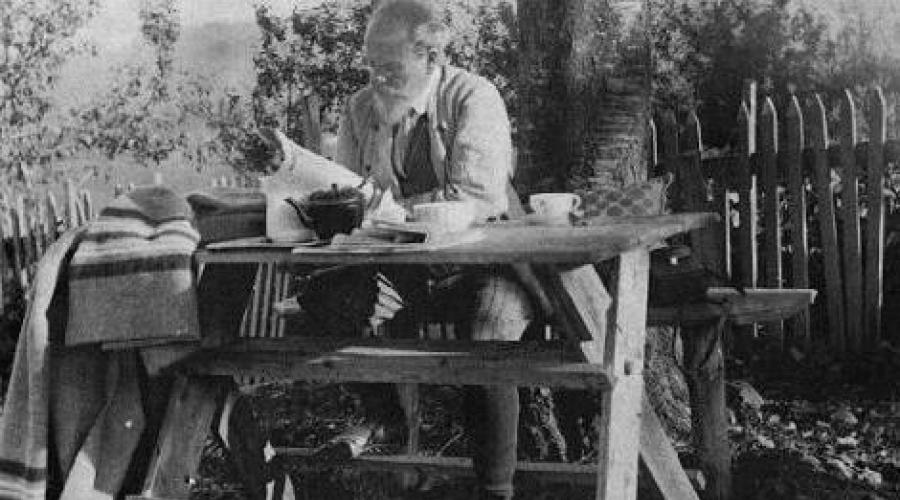

В своих трудах и исследованиях Эдмунд Гуссерль, фото которого вы видите в статье, стремился придерживаться идеала строгой науки. Он считал, что философия должна быть идеальна во всех исследованиях и трактовках. Издавна философия стремится к тому, чтобы быть рациональной, но вместе с тем старается она быть мудрой и глубокомысленной. Как считал Эдмунд Гуссерль, философия должна раскрывать ценности, которые неподвластны времени и всем изменениям, происходящим в мире.

Философия Гуссерля

Основные цели и методы философии Гуссерль раскрывал в своём труде «Логические исследования». В нем он определяет также и объект исследования - это, в его понимании, знание и познания в науке. А целью философии является построение науки о науке.

Гуссерль в своих исследованиях придерживался того, чтобы исключить из сознания догмы и теоретические знания, вернуться к самым истокам. К тому, с чего все начиналось, к философии без навязанных идей. Недостаточно просто знать о том, что происходит с вещами или что происходило с ними. Важно знать о сути вещи. Это он и пытался привнести в свои труды.

Эдмунд Гуссерль, немецкий философ, призывал всех к отказу от каких-либо установок, принятых в обществе. Есть только предмет без какой-либо смысловой привязки. Необходимо только откинуть все ненужное, чтобы понять истинную суть. Например, нельзя судить о религии только по тому, что делается, и во что верят люди, необходимо разобраться в том, что представляет собой религиозность в общем смысле этого слова. То есть понять, с чего именно все начинается и как происходит.

Невозможно кратко описывать суть философии Гуссерля, так как для точного понимания всех нюансов и тонкостей требуется детальное изучение его трудов. Основа его философии - это обращение к истокам, корням, то есть самому началу.

Феноменология в его трудах появляется не сразу, но после первого провозглашения идеи она присутствует во всех его последующих трудах.

Формирование философских взглядов Гуссерля

Множество философов и учёных, находящихся рядом с Гуссерлем, оказали непосредственное влияние на формирование его философских взглядов. Но все же основными были двое, это Больцано и Бретано.

От одного из них он взял понятие интенциональности, а другой повлиял на него тем, что критиковал психологизм. Взяв за основу их суждения, Гуссерль старался освободить философию от психологического наслоения. И объяснять смысл вещей, отбрасывая в сторону убеждения.

Что хотел внести в науку Гуссерль

В своих исследованиях философ нередко упоминал о недостатках философии как науки, он пытался сделать её совершенной. Ввести такие методы изучения и способы воздействия, которые бы доводили до совершенства.

Он считал, что необходимо менять существующие критерии, давая миру более новые и актуальные на данный момент. Все, что было раньше, неизбежно устаревает и приходит в негодность.

Он стремился объединить все человечество посредством становления философии как строгой науки.

Радикальность в его трудах - это попытка дойти до истины, при этом убирая в сторону все то, что нужно было принимать на веру.

Общая оценка феноменологической философии Гуссерля

Введённый философом метод феноменологии позволил науке разнообразить собственные методы исследования сознания, чем расширил область исследования данного объекта.

Интенциональность в сочетании с феноменальностью предотвращают постоянное противостояние сознания и мира. Это происходит потому, что преодолевается схема субъект-объект.

Неоценим вклад, который внес в философскую науку Эдмунд Гуссерль. Феноменология Гуссерля до сих пор вызывает интерес у учёных, хоть сейчас уже и нет последователей этого учения. Внимание до сих пор приковано к многочисленным трудам философа. Его феноменологическое учение позволило расширить возможности философии как науки.

Вместо послесловия

Сам Гуссерль писал: «Истинный философ не может быть не свободным». И вся его жизнь прошла в соответствии с данным принципом. Его волевые качества и были для многих учеников той основой, из-за которой они готовы были идти за учителем и поддерживать его мысли и учения.

Определение 1

Эдмунд Гуссерль – ($1859 – 1938$) немецкий философ, основатель феноменологии.

Феноменология считается одним из ведущих направлений в философии $20$ века. Буквально феноменология является учением о феноменах. Эдмунд Гуссерль стоял у истоков феноменологии.

Феномен – явление, которое постигается в чувственном опыте.

Замечание 1

Гуссерль полагал, что феномен это возникающие в сознании смыслы предметов. Чтобы выявить чистое сознание, необходимо отчистить его от натурализма, психологизма, платонизма.

Гуссерль ставил перед собой задачу построить универсальную науку (универсальную философию и универсальную онтологию), которая будет относится к «всеобъемлющему единству сущего» , со строгим обоснованием. Таковой должна быть феноменология.

Философская концепция Гуссерля сформировалась под влиянием ведущих философов и мыслителей 19 века. Особенно отводится роль идеям Бернарда Больцано и Франца Брентано.

Б. Больцано выступал с критикой психологизма, считая, что истины существуют вне зависимости от того, выражены они или нет. Это дало возможность Гуссерлю освободить познавательный процесс от давления психологизма.

Ф. Брентано считал, что интенциональность «есть то, что позволяет типизировать психологические феномены». Из этой концепции Гуссерль перенимает его идею интенциональности.

Интенциональность в феноменологии является направленностью сознания на предмет.

Свою оригинальную теорию Гуссерль представил в работах:

- «Логические исследования» $1901$ год.

- «Философия как строгая наука» $1911$ год.

- «Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии» $1913$ год.

- «Трансцендентальная логика и формальная логика» $1921$ год.

- «Картезианские размышления» $1931$ год.

- «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» $1954$ год.

Своеобразие философии Гуссерля

Замечание 2

Особенностью гуссерлианской философии стало то, что она включала в себя качественно новый метод. Сутью этого метода стала фраза: «Назад к вещам!». Чтобы понять, что из себя представляют вещи, так, как их полагал Гуссерль, необходимо обратиться к характеристике «феноменов», явлений, «которые предстают сознанию после осуществления эпохи, то есть после заключения в скобки нагих философских воззрений и убеждений, связанных с нашей естественной установкой, которая навязывает нам веру в существование мира вещей».

Обращаясь к феноменологическому методу, как полагал Гуссерль, возможно постичь сущность вещи, а не факт. Феноменолога не будет интересовать какая-либо нравственная норма, его будет интересовать – почему она является нормой.

Предметом феноменологии является область чистых истин, априорных смыслов. Гуссерль обозначает феноменологии как «первую философию», это наука о чистых принципах сознания, универсальное учение о методе. Познание полагается в качестве потока сознания, который является внутреннеорганизованным и целостным, но независимым от конкретных психических актов, от субъекта познания.

Феноменологический метод нацелен, как считал Гуссерль, на то, чтобы сделать философию строгой наукой, теорией научного познания, которая будет в состоянии предоставить точное представление о «жизненном мире».

Поскольку старая философия не была способна дать глубинного уровня знания, на основе которого человек смог бы благополучно развиваться, то новая философия и новый метод позволят достичь этих глубинных знаний.

Недостаток старой философии порождает, по мнению Гуссерля, кризис в науке европейских стран, о чем свидетельствует его работа «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология».

Одним из основных философских направлений XX в. является феноменология, что буквально означает учение о феноменах. Основателем феноменологизма в том виде, в котором он культивируется в XX в., считается немец Эдмунд Гуссерль . Под феноменом в философии обычно понимают явление, постигаемое в чувственном опыте. Гуссерль же понимает под феноменом возникающие в сознании смыслы предметов. Такова исходная установка, на которой строится философская система.

Гуссерль недоволен жестким противопоставлением субъекта объекту. При таком противопоставлении "выпячивают" либо субъект, что приводит к субъективизму, либо объект, что характерно для натурализма. Гуссерль стремится избежать этих крайностей. Субъективизм обычно приводит к психологизму, он не может дать правильную интерпретацию содержанию науки, он релятивен, т. е. все для него относительно, между тем как наука выявляет общезначимые истины. Натурализм понимает знание и сознание как пассивное отражение реальности. Противопоставление друг другу субъекта и объекта привело к забвению человека, его жизненного мира, кризису европейской цивилизации. Выход из всех этих бед Гуссерль видит в последовательном философском феноменологизме.

Феномен - это структура сознания. Но в нем же дан и объект, так что в феномене субъект и объект слились воедино. Конечно, это слияние не надо понимать буквально. Гуссерль ничуть не сомневается в том, что телесный мир существует сам по себе и в случае, например, природных явлений, независимо от сознания человека. По Гуссерлю, сознание всегда направлено на объект, оно интенциально (латинский термин "интенцио" означает стремление). Но сознание не только направлено на объект, оно еще имеет дело с его смыслом, смысл объекта явлен сознанию. Сознание - это временной поток, внутренне организованный и независимый от объекта

Анализ сознания может идти в двух направлениях. Можно "заключить в скобку" - на время анализа - внешний мир и обнаружить структуры "чистого сознания", те трансцендентальные формы, которые у Канта выступали априори данными, а у Гуссерля выявляются в результате особого рода анализа - его он называет феноменологической редукцией. Редукция - это латинский термин, он означает возвращение, отодвигание назад. В философии редукция понимается обычно как сведение сложного к простому. Феноменологическая редукция Гуссерля - это переход от феноменов к структурам "чистого сознания", например к научным идеализациям. Другое направление философского анализа ведет к смыслам внешнего мира. На этом пути и преуспел Мартин Хайдеггер, бывший одно время учеником Гуссерля. Экзистенциализм (Хайдеггер, Сартру Ясперс и др.) выявил смысл существования человека, страх, заботу, ответственность. Таким образом, экзистенциализм, явившийся продолжением философии жизни, вместе с тем вырос на основе феноменологической методологии.

Феноменологический метод весьма популярен в мировой философии и науке. В нем видят гаранта от сползания в крайности науки, оперирующей понятиями, за которыми не видно красок, тонов, запахов жизненного мира, что, мол, характерно для европейских наук, находящихся поэтому в кризисе, в тисках формализма, сциентизма и техницизма. Гуссерль рассматривает научные идеализации (типа точки, прямой) как некоторые предельные субъективные творения. Наиболее полно жизненный мир дан субъекту не в идеализациях и вообще в понятиях, а в эйдосах, образующих поток сознания. Феноменология зовет вернуться "назад к вещам", не подвергать забвению жизненный мир . Гуссерль считал, что преодоление кризиса наук возможно не иначе как на основе феноменологических рецептов.