Троицкий антониево-сийский мужской монастырь епархиальный мужской монастырь. Свято-Троицкий мужской монастырь (Чебоксары): история. Возрождённый Спасо-Преображенский мужской монастырь

Читайте также

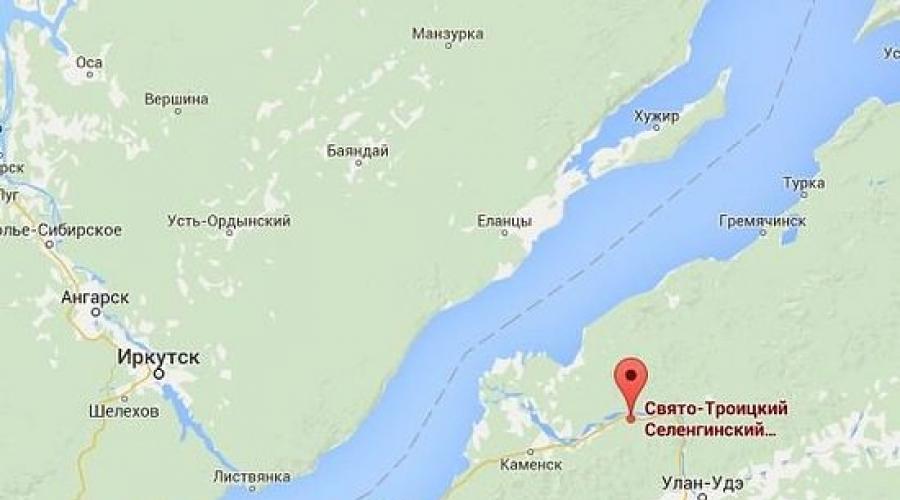

Первый в Забайкалье Свято-Троицкий Селенгинский монастырь по архивным сведениям возник не позже 1675 года. Его именуют Свято-Троицким Селенгинским Старым. На его месте была основана в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича Романова членами Даурской духовной миссии ныне существующая Свято-Троицкая Селенгинская обитель. В состав духовной миссии входили игумен Феодосий, его помощник - иеромонах Макарий и с ними 10 монахов.

Главной задачей вновь образованного монастыря была проповедь христианства среди местных народов, а также духовное окормление переселенцев из России. Первое время он был деревянным, имел крепкие защитные стены и представлял собою мощное острожное укрепление. Позже деревянные постройки были заменены каменными. В 1684 году был возведен монастырский храм в честь Живоначальной Троицы. В дальнейшем, по мере развития обители, в ней были воздвигнуты храмы святаго Архистратига Михаила, Всех Святых, святителя Николая Чудотворца.

Административное, культурное и духовно-нравственное значение обители с самого времени её создания для развития края было во многом определяющим. Являясь форпостом России за Байкалом, расположенный на перекрестке всех дорог, идущих с Востока на Запад, и с Севера на Юг, монастырь быстро процветал и был крупнейшей обителью того времени к востоку от Байкала. Его посещали многие выдающиеся религиозные, политические и государственные деятели. Например: прадед А.С. Пушкина - А.П. Ганнибал, крестник Петра I; будущий император России цесаревич Николай II Александрович; в обители принял монашеский постриг преподобный Варлаам Чикойский, Забайкальский чудотворец. В Троицком монастыре долгое время проживал величайший духовный светильник Сибири епископ Иннокентий Иркутский (Кульчицкий), ожидавший отправления в Китай и имевший здесь своим духовником архимандрита Мисаила, одного из членов Даурской духовной миссии. На территории обители сохранился источник, освященный, по преданию, святителем Иннокентием.

В 1920 году монастырь был закрыт. В советское время здесь располагалась вначале колония для преступников, а затем в течении 70-ти лет психиатрическая больница.

С 2005 года совместно с больницей на территории обители начали проживать в отдельном помещении монахи и послушники. 4 декабря 2006 года отсюда были переведены в специально подготовленное учреждение последние больные.

26 декабря 2006 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении Свято-Троицкого Селенгинского монастыря. В настоящее время братия обители состоит из четырёх монахов (два иеромонаха, два иеродиакона) и пятерых послушников. Здесь постоянно проживают по уставу монастыря от 15 до 20 трудников. Налаживается монастырская жизнь. Совершаются полный круг суточного богослужения, церковные Таинства, Крестные ходы. Звонят новоприобретенные колокола, происходит реставрация храмов, зданий обители. Развивается хозяйственная деятельность: есть скотный двор, приусадебное хозяйство, технический парк. Монастырь становится излюбленным местом посещения всё большего и большего числа паломников и гостей.

Три раза в год (7 июня, 7 июля, 11 сентября) организуется многочисленный Крестный ход от обители до села Ильинка (12 км) на Иоаннову гору к месту чудотворного явления иконы Иоанна Предтечи. Кроме того, братия монастыря духовно окормляют православные общины сел Татаурово, Ильинка, Таловка и других.

Несколько тысяч человек в течении года посещают древнюю обитель в поисках благодати и духовной помощи. К сожалению, в настоящее время, в монастыре отсутствуют возможности для размещения паломников и предоставления им достойных бытовых условий. Мужчины размещаются в гостевых кельях, а женщины, по причине запрета на проживание женщин на территории мужского монастыря, располагаются в частном доме за границами территории обители.

Лучшим вариантом размещения гостей нам видится строительство Постоялого двора, где приезжие могли бы безвозмездно останавливаться на несколько суток, иметь возможность принять душ и отдохнуть в уютных номерах. В собственности монастыря уже есть земельный участок, удачно расположенный прямо напротив главных монастырских ворот, где будет возведено здание Постоялого двора и оформлен проект будущего здания.

Но для строительства необходимо приобрести строительные материалы на сумму полтора миллиона рублей. Для этого был запущен проект по сбору средств. Просим вас поддержать это доброе начинание .

Все, поддержавшие проект, обязательно будут внесены в список благотворителей Свято-Троицкого селенгинского мужского монастыря.

Братия Свято-Троицкого Селенгинского монастыря

В течение 37-летнего игуменства Антония было построено 3 деревянные церкви: Живоначальной Троицы, Благовещенская и преподобного Сергия Радонежского. К концу XVI I века сложился комплекс каменных построек: к концу XVI века был возведен соборный храм во имя Троицы с правым приделом в честь преподобного Антония Сийского, где под спудом почивают его святые мощи; в 1-й половине XVII века возведена Благовещенская шатровая церковь с трапезной и келарскими палатами (окончена в 1644), шатровая колокольня с храмом (1652) в честь Трех Святителей Московских (освящена в 1661), в 70-х годах XVII века построена надвратная каменная церковь, вместо прежней деревянной во имя Андрея Первозванного, с тремя престолами - в честь святых Андрея Первозванного, Сергия Радонежского, Флора и Лавра (перестроена в XVIII веке).

В XVI-XVIII вв. Антониево-Сийский монастырь был крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционным в монастыре было переписывание книг. В его библиотеке хранилось Евангелие апракос 1339-40 (т.н. «Сийское»), поступившее из Лявленского Успенского монастыря в 1663 году, Евангелие 1692 года, «Житие Антония Сийского» со 150 цветными миниатюрами (1648). В монастыре был собран огромный архив, насчитывающий свыше 20 тыс. единиц хранения: сотные, вкладные, переписные, приходо-расходные книги и т. д. В монастырской ризнице имелись великолепные произведения русского ювелирного искусства, например, водосвятная чаша 1583 года, панагия 1608 года (принадлежала сийскому игумену Феодосию), подарок 1628 года от Патриарха Филарета - драгоценное паникадило. Ценные вклады в монастырь делали многие люди, например, дворянин С. Римарев сделал вклад по боярину И. М. Милославскому - серебряный потир (чаша для причастия, хранится сейчас Архангельском областном краеведческом музее). Письменные документы сохранили сведения об иконописцах. Иконописцем был основатель монастыря преподобный Антоний. Два настоятеля монастыря - игумен Феодосий и архимандрит Никодим, жившие в XVII веке, были иконописцами. В конце XVI-XVII вв. в обители существовали иконописная и граверная мастерские. Над иконостасами работали царский иконописец Федор Зубов, сольвычегодский мастер Василий Кондаков.

В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры - Сийский иконописный подлинник с 500 изображениями-прорисями с икон западно-европейских гравюр.

В XVII веке монастырь владел деревнями, пашенными землями и покосами на Двине и Емце, семужьими тонями в Беломорье. В монастырских вотчинах жили ремесленники, развивались промыслы - соляной, рыболовный, морской. Монастырь имел подворья в Москве, Вологде, Архангельске. На рубеже XVII-XVIII вв. возведен двухэтажный корпус братских келий.

С середины XVII века монастырь имел небольшую типографию. В 18 веке, с началом изъятия церковных земель (1764) монастырь приходит в упадок. В XIX веке настоятели Антониево-Сийского монастыря выполняли обязанности ректора Архангельской духовной семинарии, занимались миссионерской деятельностью. Архимандрит Вениамин осуществлял просвещение самоедов архангельских тундр. В конце XIX века Антониево-Сийский монастырь был необщежительным 2-го класса, получал от казны 1249 руб. 58 коп.

В 1920 году монахи организовали трудовую коммуну; в Благовещенской церкви советская власть открыла детскую колонию. Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома (12.06.1923) и решением президиума Архангельского губисполкома (11.07.1923). В последние годы монастырские постройки использовались для нужд сельской трудовой коммуны, колхоза; здесь размещались также дом отдыха работников лесной промышленности, дом для детей-инвалидов, дом-интернат для престарелых.

Многие здания в разные годы были разобраны или разрушились по ветхости (например, 2-х этажный каменный настоятельский корпус, больничная келья с деревянной церковью Николая Чудотворца, хлебные амбары, верхние ярусы храма-колокольни (взорваны), каменная палатка с курантами и др.). С 1970-х по 1992 год здесь находился летний пионерский лагерь для детей работников автотранспортного предприятия, одновременно часть территории и монашеский корпус занимала дача Архангельского облисполкома.

Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его Русской Православной Церкви 15 июня 1992 года, при настоятеле игумене Трифоне (Плотникове). Случившийся пожар уничтожил кровлю над Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей. В эти тяжелые дни, 23 августа 1992 года монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II .

В настоящее время в обители 20 человек братии, постоянно проживают около 30 трудников. Возрождается богослужебная, духовно-просветительская, социально-благотворительная, миссионерская деятельность. С начала возрождения в монастыре ежедневно совершается Литургия.

По древней традиции в Антониево-Сийском монастыре вновь созданы монастырская библиотека (свыше 40 тысяч единиц хранения), иконописная мастерская. Обитель ежмесячновыпускает миссионерскую газету «Духовный Сеятель» и церковно-исторический ежегодный альманах «Сийский Хронограф».

В хозяйстве имеются животноводческая ферма, конюшня, теплицы, пекарня, механическая, столярная мастерские. Ведется восстановление храмов. Антониево-Сийский монастырь осуществляет окормление нескольких приходов епархии, не имеющих священников.

Божественная Литургия совершается ежедневно (кроме дней, когда не положено по Уставу). По воскресным и праздничным дням по окончании Литургии совершается чин о Панагии. Часы и Литургия совершается каждую субботу или воскресение также и на монастырском подворье в с. Емецк. Один–два раза в месяц совершается Литургия в домовом храме в честь священномученика Власия на монастырском хозяйственном подворье в д. Ваймуга-Осередок. На подворье в пос. Брин-Наволок служатся Полунощница, Малое повечерие, молебны и панихиды. В будние дни богослужения совершаются по следующему распорядку: с 18.00 - 9-й час, Вечерня, Малое повечерие с тремя канонами, молитвы на сон грядущим. По окончании вечернего богослужения братия Крестным ходом обходит вокруг монастырских храмов с преднесением фонаря (со свечой) и иконы Божией Матери, которую несет старший священник. Утром в 5.30 (летом в Троицком соборе, зимой - в Благовещенской церкви или в храме–колокольне Трех Святителей Московских) - братский молебен преподобному Антонию Сийскому, утренние молитвы, Полунощница. В зимнее время по окончании Полунощницы братия строем направляется в Троицкий собор и прикладывается к святым мощам прп. Антония (в летнее время к мощам прикладываются сразу после молебна). Около 7.00 - с двупсалмия начинается Утреня, затем примерно с 9.00 - часы 1-й, 3-й, 6-й и далее - Божественная Литургия. В воскресные дни и дни великих праздников братский молебен не совершается. В эти дни с 9 часов утра совершаются часы и Божественная Литургия. Накануне - Всенощное бдение, которое начинается в 18.00 и заканчивается около или после 1.00. Ежедневно в Троицком соборе у святых мощей преподобного Антония Сийского читается акафист Преподобному. С наступлением холодов ежедневное чтение акафиста совершается в Благовещенской церкви или в храме колокольне Трех Святителей.

21.06.2013 2543

Троицкий мужской монастырь. Фото начала XX в.

Историю Елецкого Троицкого мужского монастыря можно подразделить на два периода. В первый из них — с 1592 по 1775 г. — древняя обитель находилась на высоком мысу правого берега р. Ельчик, при впадении его в р. Сосну. После упразднения в царствование императрицы Екатерины II монастырь был восстановлен в 1836 г. на новом месте — у западной окраины Ельца, за заставой, на Орловской дороге, — где просуществовал до своего закрытия, последовавшего вскоре после революции.

Легенды относят основание Троицкой обители к XII-XIV вв. Иеромонах Задонского Богородицкого монастыря Геронтий — автор исторического исследования о Троицком монастыре, вышедшего в 1894 г., — считает вероятным появление обители в XIII или XIV в. Предания, приписывающие основание монастыря Елецкому князю Фёдору после сражения на Куликовом поле, были широко распространены среди ельчан и в литературе XIX — начала XX в.

Однако первое документальное упоминание Троицкого монастыря в Ельце относится к 1592 г. Речь идёт об указной грамоте на Елец воеводе И.Н. Мясному о раздаче хлебного жалованья: «В монастырь Троицы Живоначальные да Сергия Чудотворца — игумну с братьею — 25 чети ржи, овса тож…». Основание монастыря произошло, скорее всего, одновременно со строительством Елецкой крепости, на посаде, восточнее современного Вознесенского собора и южнее Введенского храма.

Документ января 1618 г. впервые зафиксировал численность и состав братии Троицкого монастыря: игумен Роман, иеромонах Тарасий и 5 старцев — Арсений, Макарий, Моркелей, Антоний, Дементий.

Лист из писцовых книг стольника Тихона Камынина 1691-1693 гг. с описанием Троицкого монастыря

По писцовым книгам, составленным Леонтием Погожевым и Кириллом Семёновым в 1628 — 1630 гг., за Елецким Троицким монастырём при игумене Моисее в Бруслановском и Елецком станах было шесть вотчин. В Казаках, в слободах Сусловой да Дрезгаловой, где в 29 дворах жили 124 человека монастырских крестьян. Общая площадь земельных владений составляла 156 дес.

Монастырские вотчины приумножались за счёт пожертвований: «Село Козаки за Троицким мужским монастырём и по обе стороны рек Мечи и Птони, да в Елецком стону жеребей от речки Ельчика три поляны: Сазыкино, Попово тож, Лепикино, и Яблоново отданы Фёдором Борятинским тому же монастырю». В 1630 г. за монастырём числилась слободка в Засосенском стане, «а в ней 5 дворов детёнышевых, да 6 дворов бобыльских живущих, а людей в них тож …Да монастырские пашни паханые 6 чети, да крестьянские и бобыльские пашни паханые 20 чети, да перелогом 29 чети, да диково поля 46 чети. И обоиво пашни паханые монастырские и крестьянские и бобыльские и перелогом и дикого поля добрые земли 101 четь в поле, а в дву потомуж. Сена 100 копен». В Бруслановском стане обители принадлежала деревня «Старое Селище под Сусловым лесом на колодезе на Суслове», а также пустошь, «…что был починок Пожидаев под вышнем под Прогорелом лесом».

При игумене Моисее в 1630-х гг. выше по течению Ельчика, на его левом берегу, в лесу на так называемой Каменной горе, на «старом городище», братия монастыря устроила нечто вроде скита, в котором стараниями монаха Савватия построена деревянная церковь «во имя Рождества Пресвятыя Богородицы Курския». Позднее здесь же построен храм святителя Николая Чудотворца. Монастырь был обнесён «деревянным кругом стояками» и занимал «3 сажени длины и 16 с половиной саженей ширины». В скиту в нескольких деревянных кельях жили по два-три монаха, а иногда он совсем пустовал, так как жить насельникам приходилось лишь «мирским подаянием».

Скит Троицкой обители впервые упомянут в перечне монастырей Елецкого уезда, составленном по указу царя Алексея Михайловича «холопом Алёшкой Зеленным» в 1657 г.: «На Ельце на посаде монастырь Живоначальные Троицы. В нём живет игумен Павел, а братьи в монастыре десеть человек. А крестьянских и бобыльских за монастырём четырнатцать дворов. На посаде ж монастырь Курская Богородица. Построин внове. В нём живет братьи пять человек. А игумна нет. А бобылей за монастырём четыря двора. А крестьян нет. Троицкий храм обители был приходским, в его приходе состояли «двадцать восемь дворов посадских людей, два двора донских казаков, восемь дворов бобыльских. И всего тридцеть деветь дворов».

Упомянут монастырь «Святые и Живоначальные Троицы на Ельце на посаде» и в окладных книгах Рязанской митрополии 1676 г.

В 1680-х гг. Троицкий монастырь лишился своего скита на Каменной горе и части земельных владений, отданных по ходатайству Преосвященного Митрофана, епископа Воронежского, в 1689 г. новоучреждённому там Знаменскому женскому монастырю.

По описанию 1691 г. монастырь имел стену «в забор» длиною в 44 саж., шириной 23 саж., две деревянные церкви: Троицкая размером 19 x 7 саж., да Петропавловская - 7 х 4 саж. И колокольня. В обители было 10 келий, в которых жили игумен Варсонофий с братией в количестве 12 человек. Монастырю принадлежала слободка, «что под тем монастырём на речке Елце».

Согласно «Переписным книгам монастырских вотчин» 1702 г., Елецкому Троицкому монастырю принадлежали «земли под Сусловым лесом 100 четвертей, в с. Дрезгалове 72 чети, в деревне Большом Верху — 150 четвертей, всего 322 четверти в поле, а в дву потому ж. Сена… 200 копен».

В первой половине ХVIII в., по общепринятому мнению, монастырь постепенно приходил в упадок. Главной причиной этого считается утрата значительной части монастырских владений, переданных женской обители на Каменной горе. Однако данные 1702 г. показывают, что количество земли во владении монастыря, по сравнению с первой половиной XVII в., не сократилось. Более губительным для экономического положения обители были, скорее всего, постоянные захваты монастырских земель различными землевладельцами.

Не подтверждается и другое сложившееся представление, согласно которому почти все постройки Троицкого монастыря сгорели в большом елецком пожаре 1769 г. Дело в том, что в подробном отчёте о сгоревших во время этого пожара городских зданиях Троицкий монастырь не упоминается.

Фрагмент плана города Ельца 1770-х гг. 1 — Троицкий монастырь, 2 — Успенская церковь, 3 — Вознесенская церковь, 4 — Введенская церковь

Братия монастыря в лице игумена Климента, казначея иеромонаха Филарета, трёх иеромонахов, белого священника, иеродиакона, четырёх монахов, подьячего и восьми сослужителей уже не смогла собственными силами содержать обитель, так как в результате реформ духовного ведомства императрицы Екатерины II ещё в 1764 г. Троицкий монастырь остался за штатом. А 24 сентября 1775 г. последовал указ Воронежской духовной консистории № 3015 об упразднении мужского монастыря в Ельце. Некоторое время после этого насельники продолжали оставаться на привычном месте, пока 26 января 1776 г. не последовал новый указ за № 69, коим «…велено вам игумену Клименту братии и служителям убрать церковную утварь, ризницу и прочее по надлежащему в Лебедянь в самой скорости отправиться на монастырских лошадях…». Так монахи Елецкого Троицкого монастыря были переведены в Троицкий же мужской монастырь города Лебедяни, который после этого был «переименован Елецким».

Спустя 11 лет в архивных документах за 1787 г. о монастыре говорится: «Троицкий мужской монастырь … по штату состоит в 3 классе, когда и кем построен неизвестно. До 1775 году состоял, а во оном по докладу Правительствующего Сената испразднён, а переведены братия за ветхостию из него в Троицкой Лебедянской и переименован в Елецкой монастырь, куда положенное по штату из Орловскаго наместничества отпускается руб. 852 коп. 21. Число монахов 12. Около онаго монастыря ограда деревянная, а несколько и каменная, с одними воротами. В нём каменная церковь Живоначальной Троицы, колокольня с часами, настоятельский деревянной дом о осьми покоях, братские кельи деревянныя, и состоит оное строение под ведомством Елецкаго духовнаго правления».

Часть утвари из упразднённого монастыря была передана в городские храмы. По резолюции Воронежского Преосвященного Тихона III (Ступишина-Малинина) часть иконостаса Троицкой церкви с главной святыней монастыря — древней иконой Божией Матери — передавалась в Вознесенский собор, другая часть вместе с образом Нерукотворного Спаса — в Христорождественскую церковь. Введенский храм получил три иконы — Господа Вседержителя, св. Николая Чудотворца и Божией Матери «Взыскание погибших», благоговейное чествование которой как чудотворной началось тотчас же по перенесении её из монастыря.

Каменная надвратная колокольня Троицкого монастыря, сохранявшаяся какое-то время после упразднения обители, была разобрана, а кирпич её использован для строительства здания Елецкого духовного правления близ Покровской церкви.

В XIX в. на месте монастыря существовал странноприимный дом, основанный С. Русановым. Каменные ворота да часовенка в виде каменного столба на месте святого престола Троицкого храма — вот единственные видимые следы, сохранявшиеся до начала XX в. от Елецкой мужской монашеской обители.

Но недаром говорит народная мудрость: «Не стоит село без праведника, а город — без святого». Подавляющее большинство наших подвижников и святых угодников Божиих вышли из монастырей, которые исстари были на Руси островами духовности, твердынями духа и оплотами православия, они утверждали «правду Божию среди житейского моря мира сего, во зле лежащего». Хорошо понимали это и ельчане, лишённые в конце XVIII в. возможности напитаться спасительным словом и священнодействием монастырского богослужения, причаститься в обители Святых Тайн, а может, и принять посильное участие в монастырских трудах. Всё это подвигло жителей Ельца в начале XIX столетия начать хлопоты о восстановлении Троицкого монастыря. И первым среди этих благочестивых граждан стал Елецкий городской голова купец первой гильдии Иван Васильевич Шапошников, в душе которого зародилась мысль возродить обитель на новом месте — на западной окраине города близ начатого им же постройкой нового кладбищенского храма.

В феврале 1820 г. было подано прошение Преосвященному Ионе (Павинскому), епископу Орловскому и Севскому, о переведении пришедшего в упадок и упраздняемого Брянского Петропавловского монастыря в Елец. Шапошников обещал достроить для обители каменный храм во имя Святой Троицы с приделами Казанской иконы Божией Матери и св. Евдокии, пожертвовать колокол и лиловую хоромину троянку, а также выделить из собственных средств 30 тыс. руб. на строительство нового монастыря. В случае своей смерти своим духовным завещанием он обязал свою супругу Евдокию Фёдоровну довершить начатое им дело возрождения монастыря, что и было ей сделано в 1825 г. после смерти мужа путём внесения на благое дело ещё 70 тыс. руб. Город выделял 15 дес. земли под территорию нового монастыря.

Городского голову поддержали и ельчане. Среди подписавшихся под его прошением, готовых пожертвовать на монастырь разные суммы, были купцы Н.С., И.Г. и В. Хренниковы, П.Ф. Шилов, А.С. Кожухов, К. Ходов. К. Желудков, М.И. Криворотое и многие другие, в том числе — священник Владимирской церкви Лука Ефремов.

Идею перемещения в Елец Брянского Петропавловского монастыря активно поддержал и его настоятель — архимандрит Досифей. Брянский монастырь имел древнюю историю. Первое упоминание о нём относится к XIII в. При царе Михаиле Фёдоровиче обитель была приведена в цветущее положение, а Патриархом Никоном возведена в степень ставропигиальнаго монастыря. Но к 1812 г. монастырские постройки настолько обветшали, что «таковых ветхостей исправить невозможно». По штату в Петропавловском монастыре положено быть одному игумену, одному казначею, четырем иеромонахам, двум иеродиаконам и четырём монахам; налицо монашествующих состояло: архимандрит Досифей (54-х лет) на игуменской вакансии, в должности казначея иеромонах Ефрем (53-х лет), три иеромонаха, два иеродиакона. На монашеской вакансии: вдовые — священник, диакон и пономарь и два послушника.

В марте того же 1820 г. означенное прошение ельчан передано было епископом Ионою в консисторию с резолюцией: «По отобрании от Брянскаго Петропавловскаго монастыря архимандрита всех нужных сведений о положении монастыря его, с прописанием всего заготовя доношение в Св. Синод, представить на его благорассмотрение». В таком положении это дело и оставалось до 1823 г., когда преемник епископа Ионы на Орловской кафедре Преосвященный Гавриил (Розанов) сделал предложение в Орловскую духовную консисторию о перемещении Петропавловского монастыря из Брянска в Елец, если ельчане не переменили своего намерения.

В своём отзыве в консисторию купец И.В. Шапошников писал, что обязуется внести в елецкое уездное казначейство сумму в 30 тыс. руб. серебром на обеспечение будущей обители. По резолюции епископа Гавриила, Шапошников должен был внести указанную сумму в Приказ общественного призрения. Кроме того, через губернского архитектора необходимо было начертить планы и фасады строившейся кладбищенской церкви и сделать смету.

В январе 1824 г. документация, подтверждающая намерения ельчан, была послана в губернское правление, а в Орловскую духовную консисторию поступило сообщение купца Шапошникова, что 30 тыс. руб. он положил, но не в Приказ общественного призрения, а в Московскую сохранную казну на бессрочное время. Билет о том, полученный из сохранной казны 4 февраля 1824 г., Иван Васильевич приложил к письму.

8 марта 1824 г. губернское правление предписало губернскому архитектору «ни мало не медля» ехать в Елец. Пока длилась переписка, в сентябре т. г. архимандрит Брянского Петропавловского монастыря Досифей вновь просил возобновить дело о переводе монастыря в Елец.

В первых числах ноября 1824 г. он доносил Преосвященному Гавриилу, что Шапошников волею Божию умер, но жена его Авдотья Фёдоровна, оставшаяся по духовному завещанию единственною наследницею, не только обещает выполнить волю покойного мужа, но ещё жертвует на «обстроение» монастыря 50 тыс. руб. При этом архимандрит Досифей предлагал «старанием своим» окончить постройку за пять лет, что собирался осуществить Шапошников.

В декабре окончил свой земной путь и местночтимый угодник Божий священник Преображенской церкви Ельца Иоанн Борисович Жданов. Согласно последней воли он был погребён возле строящегося храма, которому впоследствии суждено было стать соборной церковью во имя Святой Троицы возрождённой мужской обители.

Обязательство купца И.В. Шапошникова пожертвовать на построение будущего монастыря 35 тыс. руб. 1824 г.

В августе 1825 г. Орловское губернское правление уведомило духовную консисторию о предписании елецкому уездному предводителю дворянства, чтобы он с губернским архитектором, городничим, городским головою, уездным стряпчим и землемером, осмотрев место строящейся кладбищенской церкви, богадельни и предназначенной под монастырь и его службы земли, сняли план, «сообразив с местными обстоятельствами — удобно ли быть там монастырю и не стоит ли к тому каких препятствий». Архитектор должен был вычертить план и составить сметы.

В результате осмотра столь представительной комиссией территории, предназначенной для будущего монастыря, оказалось, что строящаяся церковь к этому времени уже перекрыта сводами. Вместо существующей недостроенной покойным купцом Хренниковым каменной без крыши и потолков богадельни строится новая, а недостроенная будет приспособлена для житья архимандрита. Касательно удобства места, предназначенного для монастыря, оно было выбрано удачно, и построенный монастырь «составит благолепие городу, ни мало не стесняя старое кладбище и выгон».

В апреле следующего 1826 г. члены консистории определили: принимая во внимание состояние Брянского Петропавловского монастыря и удовлетворяя просьбу елецких граждан, «дозволить устройство в Ельце мужеского монастыря» с переводом туда штата Петропавловской обители. Новый монастырь предполагалось сделать штатным третьеклассным, а по церкви — Троицким. Кроме того, предполагалось наделить монастырь мельницей и необходимой пропорцией земли в Елецком уезде, но ни мельницы, ни свободной земли в уезде не нашлось…

В том же 1826 г. Елецкое духовное правление через присутствующего священника Третьякова объявило Евдокии Фёдоровне Шапошниковой указ Святейшего Синода, в котором предлагалось на её согласие выстроить вместо деревянных два каменных корпуса для монастыря. От таковой постройки Шапошникова сначала отказалась, но по совету Преосвященного Гавриила всё-таки согласие дала. Но до строительства дело опять не дошло — консистория затеряла чертежи, и прошло ещё три года, прежде чем чертежи были найдены и было начато корректирование проекта и составление смет, а затем новые согласования с елецкими гражданами.

Фрагмент плана города Ельца 1824 г. 1 — строящаяся на средства И.В. Шапошникова церковь на месте будущего монастыря, 2 — Казанская кладбищенская церковь

В апреле 1830 г. елецкая городская дума уведомила консисторию, что вдова Шапошникова представила в «Думу в залог до Высочайшего соизволения на устроение монастыря деньги золотою и серебряною монетою … 30000 рублей и копию с билета сохранной казны на 70000 рублей; при этом приложен отзыв елецких граждан, что на устроение монастырских зданий по вновь составленным строительным комитетом планам и фасадам они согласны». Рапорт об этом с планами и сметою на 119200 руб. был отправлен в Св. Синод в мае 1830 г.

По получении рапорта следующего Орловского Преосвященного Никодима Синод определил через «синодального обер-прокурора кн. П.С. Мещерского доложить Государю Императору о положении Св. Синода, значащемся в его определении от 18 сентября 1824 года о дозволении в городе Ельце устроить мужской монастырь с перемещением в него штатного Петропавловского и испросить на то Высочайшее Его Императорского Величества соизволение. Сентября 17 дня 1830 года синодальный обер-прокурор объявил Св. Синоду именной Его Императорскаго Величества указ, что Государь Император по всеподданнейшему докладу в 13 день сего сентября Высочайше утвердить соизволил предположение Св. Синода о построении в г. Ельце мужского монастыря с наименованием онаго Троицким и с переводом сюда штата упразднённого в г. Брянске Петропавловского монастыря».

Будущему монастырю была пожалована и соответствующая «пропорция земли». Казённая палата после этого предписала елецкому земскому суду, чтобы весной 1831 г. он «…отвёл Елецкому монастырю удобную к хлебопашеству и сенокосу тридцатидесятинную пропорцию земли из дач Елецкого уезда села Пятницкого, Извалы тож, или села Покровскаго и деревни Новоселитебной, которая из них окажется ближе и удобнее». Летом 1831 г. консистория получила донесение: «Обмежеванная земля … кроме удобности и близости имеет ещё такие выгоды: начинается она от большой Воронежской дороги, где по дальнему проезду выгодно устроить постоялый двор для пользы монастыря; оканчивается же межа у речки Липовки, где удобно и возможно завести рыбные пруды с хозяйственным обзаведением». Отмежевано было земли 32 дес. 244 саж., из которой пашенной — 28 дес. 649 саж., сенокосной 1 дес. 1751 саж. и 2 дес. 244 саж. неудобной, которая находится под речкой Липовкой и под болотом. В следующем году земля была приведена к 33-десятинной пропорции. Была отмежёвана земля и самого монастыря — та самая, которая значится «на прежнем (1824 г.) плане, начиная от реки Ельца на правой стороне его течения и от устья, впадающего в ту реку средины верха Круглого в 96 саженях, где поставлен был межевой столб». Земля эта состояла частью из обрывистых и бугроватых мест, и эти неудобные земли заменили на земли, лежащие у монастыря, а также к левой стороне верха — Суходола, близ его устья.

Из числа отводимой земли три десятины ограничили с правой стороны, идя от города ярмарочной площадью, с левой стороны через улицу — городским кладбищем, с восточной стороны — самим монастырем, а с западной — городским выгоном. Остальные 10 дес. с одной стороны, к городу Ельцу, граничат верхом с Суходолом, а с других трёх сторон — с городским выгоном.

Тем временем 23 декабря 1830 г. Орловская духовная консистория направила в Елецкое духовное правление планы монастыря и фасады монастырских зданий с тем, чтобы выдать их под расписку строителям монастыря, приступающим к постройке. Кроме того, резолюцией Орловского Владыки Никодима предписывается избрать доверенных от города и по желанию строительницы Шапошниковой людей, которым «поручить находиться при закупке материалов и досматривать при производстве строений, вести счёт и записывать в книгу за шнуром и печатью» расходы.

К этому времени церковь, строившаяся ещё с 1820 г., была закончена покойным И.В. Шапошниковым, а стараниями архимандрита Досифея в ней поставлены иконостасы и престолы во всех трёх приделах, куплена вся церковная утварь. Супруга покойного Шапошникова пожертвовала в храм напрестольные одежды и облачения, приобрела книги всего церковного круга и всё необходимое для освящения.

Умершая 29 апреля 1832 г. Евдокия Фёдоровна Шапошникова передала свой капитал и заботы по построению обители по духовному завещанию своим наследникам. Через два месяца после этого наследники — третьей гильдии купец Пётр Алексеевич Талдыкин и второй гильдии купеческая жена Александра Алексеевна Калабина просили о дозволении окончить им постройку монастыря в соответствии с волей их покойной тётки.

В 1832 г., кроме Троицкого храма, была выстроена, оштукатурена и покрыта тёсом ограда, в которой устроено трое ворот: северные — святые, южные и западные — в предположенный сад. По углам ограды находились четыре башни. Над святыми вратами возведён первый ярус колокольни. У южных ворот по обе стороны построены вчерне больница и прачечная. Внутри ограды возведены настоятельский и братский корпуса, дома для казначея и эконома, здания кухни и трапезной с подвалом и хозяйственные службы. Оставалось завершить отделочные работы.

В 1833 г. из-за отсутствия средств работы остановились и были продолжены только в следующем году. В июне 1835 г. архимандрит Филарет — новый настоятель Брянского Петропавловского монастыря вместо умершего архимандрита Досифея — рапортовал Владыке Никодиму, что «приступить к переведению братии из Брянского Петропавловского монастыря в Елец по настоящему летнему времени весьма удобно; для жительства братии келий, кухня и трапезная совершенно устроены». Единственным препятствием для этого оставалось отсутствие освящённого храма. Перемещение братии Брянского Петропавловского монастыря затянулось до декабря того же 1835 г. и было отложено до лета. К началу мая 1836 г. все строительно-отделочные работы были завершены, оставался лишь шпиль на колокольне, который установили к сентябрю. Резолюцией от 13 мая 1836 г. Преосвященный Никодим предписал консистории «сделать надлежащее распоряжение о перемещении братии из Брянского монастыря…». Торжественное открытие обители и освящение Троицкого собора было намечено на сентябрь 1836 г.

Вечером 5 сентября епископ Никодим отслужил в Ельце всенощное бдение, а поутру б сентября от всех городских церквей с храмовыми иконами, в числе коих находились и древние иконы упразднённого Троицкого монастыря, крестный ход двинулся к Вознесенскому собору, а от него к новому монастырю. После встречи крестного хода перед монастырскими воротами по предварительном освящении воды совершено было по церковному чиноположению освящение храма в честь Святой Живоначальной Троицы. Затем было провозглашено многолетие императору Николаю Павловичу и всей императорской фамилии, правительствующему Синоду, создателям храма и обители, а напоследок вечная память усопшим рабам Божию купцу Иоанну Шапошникову и Евдокии Шапошниковой как главным того монастыря строителям и вкладчикам. После литургии вокруг монастыря со всеми иконами, городским и монастырским духовенством «учинён был крестный ход и отправлены на приличных местах литии с окроплением святой водой». Настоятельские и братские кельи также были внутри окроплены святой водой. По возвращении в новоосвящённую Троицкую церковь отслужен был благодарственный молебен с многолетием и колокольным звоном. Все торжества проходили при огромном стечении богомольцев. После торжественного открытия монастыря «купцами 1 гильдии Иваном Климовым Калабиным и 3 гильдии Петром Алексеевым Талдыкиным — ближайшими родственниками Шапошниковых» для нищей братии в монастыре устроена была трапеза. 13 сентября был освящён придельный алтарь во имя свв. апостолов Петра и Павла.

План Троицкого монастыря 1850 г.

В 1837 г. монастырь был освидетельствован губернским архитектором и составлен акт, из которого видно, что в монастырских стенах «на соответствующих местах, расположены следующие строения: каменный под тесовою крышей флигель для архимандрита; каменный под тесовою крышей флигель для братских келий; каменный под тесовою крышею флигель для келий; каменный под тесовой крышей флигель для трапезы, разделённый сенями на две половины, из которых в одной столовая, а в другой кухня с очагом и русской печью, под этим флигелем сделан выход со сводом и рукавом; каменный под тесом ледник; каменная богадельня, вне монастыря; каменный под тесовою крышей сарай. Все … здания построены прочно, прилично отделаны…».

Комплекс Троицкого монастыря представлял в плане правильный прямоугольник со стенами высотой 8,5 метра, четырьмя круглыми башнями по углам и трёхъярусной колокольней с проезжими воротами в середине северной стены. Поставленная в одной из самых высоких точек города, эта колокольня была увенчана высоким шпилем и служила хорошим ориентиром с дальних участков дорог, ведущих в Елец. Все постройки монастыря того времени, к которым следует отнести главный пятиглавый Троицкий храм и братский корпус, были выполнены в стиле позднего русского классицизма, поэтому линии их строги и каноничны. Очертания глухих башен сдержаны, лишь небольшие шпили над их куполами и зубцы в верхней части служат им украшением. Монументальна и величественна колокольня с проёмами четкой геометрической формы и парными колоннами тоскано-дорического ордера. Разнообразили эту строгость лишь циферблат часов на втором ярусе колокольни и тонкий шпиль на куполе, подчёркивающий мощные формы всего объёма колокольни.

Первым настоятелем восстановленного Троицкого мужского монастыря был назначен архимандрит Флавиан, который управлял обителью с 1837 по 1861 гг. В первый год существования обители кроме настоятеля в ней числилось 12 человек братии.

Проект Тихвинского храма. 1851 г.

По свидетельству иеромонаха Геронтия, о. Флавиан, окончивший Московскую духовную академию и прошедший путь от учителя Оренбургской духовной семинарии до ректора Волынской семинарии, …отличался странно-недоверчивым характером; в течение более 20 лет настоятельства он почти не обращал внимания на благоустройство вверенной ему обители… При его управлении царили буквально скудость и нищета во всём…». Действительно, лишь 5 октября 1850 г. архимандрит Флавиан представил в Орловскую губернскую строительную комиссию проект на постройку второй тёплой церкви в обители, выполненный архитектором Померанцевым. Проект был утверждён 13 октября 1850 г..

August 24th, 2014 , 09:46 pm

Из монастырей, возникших вблизи Старой Ладоги в XVI столетии, наиболее известен сохранившийся без значительных перестроек ансамбль Зеленецкого Троицкого монастыря - по дороге из Ладоги в Тихвин. Первую монастырскую церковь построил сам преподобный Мартирий. В 1595г. преподобный Мартирий ходил в Москву и получил от царя Федора Иоанновича жалованную грамоту, по которой Зеленецкому монастырю были даны две выти земли и рыбные ловли на Ладожском озере с прилегающими угодьями. Находясь по пути в Москву в Твери, преподобный Мартирий поднял со смертного одра отрока Иоанна, сына князя Симеона Бекбулатовича. В благодарность князь Симеон пожертвовал средства на строительство в Зеленецком монастыре каменной церкви, которая была освящена во имя Богородицы Одигитрии Тихвинской.

1/14 марта 1603года – кончина преподобного Мартирия Зеленецкого. Над погребением Мартирия, которое после строительства Троицкого собора находилось в подцерковьи этого храма (в западной части южного нефа, при входе под первой аркой с правой стороны), Корнилий поставил каменную гробницу.

В подцерковье Троицкого собора

Стол за которым пишут поминальные и другие записки

Под сводами низких арок расположилась небогатая церковная лавка. Магазинчик не работал, впрочем как и все остальное в этот день. С разрешения настоятеля мы сами открыли дверь в этот мир где и пробыли ни кем не обеспокоеные все время что находились здесь.

После смерти Мартирия Новгородскую епархию возглавляет митрополит Корнилий, постриженик Троицкого Зеленецкого монастыря. Заботами и неустанным попечением святителя Корнилия Зеленецкий монастырь в 80-х гг. XVII в. был полностью отстроен в камне: возведен каменный пятиглавый Троицкий собор, каменная Благовещенская церковь с трапезной, трехъярусная колокольня, стены вокруг монастыря с церковью Иоанна Богослова над вратами, келейные корпуса. Обветшавшая каменная церковь Богородицы Одигитрии была разобрана, ее престол перенесен в староладожский Никольский монастырь. Таким образом, в монастыре больше не осталось строений времен самого преподобного Мартирия. Здесь он скончался 26 февраля 1698г. и был похоронен в Троицком соборе подле гробницы преподобного Мартирия.

Свет в помещении не горел, мы оказались в прошлом, мир без электричества

Основание собора

Благовещенская церковь

Между 1565 и 1570 гг. по заказу Федора Сыркова была построена Благовещенская церковь. Во время шведского нашествия она, как и весь ансамбль, была разрушена, но, будучи отстроена в 1683 г., сохранилась до наших дней.

.

.

С приездом паломников церковь открыли, сам настоятель оставив мирской труд, провел небольшую экскурсию по церкви и истории монастыря.

Осмотрев внутренние убранство помещений мы отправились гулять по территори монастыря изучая его постройки.

Скромный огородик

Колокольня

Колокольня представляет собой отдельно стоящую самостоятельную постройку ансамбля. Сооруженная в 1686 г., она отличается некоторой незавершенностью.Каждый из четырех ярусов колокольни сужается вверх, приобретая дополнительные элементы декоративного убранства. Глухая плоскость стен первого яруса выделена лишь темным пятном входа. Стены над ним расчленены плоскими большими арками-нишами, расположенными по одной на каждой грани.

Третий ярус весьма сложно украшен поясом достаточно высоких, но узких ниш с килевидными завершениями. Над ними в квадратных углублениях находились поливные изразцы.

Большие арки площадки звона разделены глухими тяжелыми пилонами, поддерживающими высокий карниз с куполом.На монастырской колокольне имелось 15 колоколов, самый большой из них весил 200 пудов.

Жилые здания

Сохранившиеся на территории ансамбля четыре жилых корпуса возводились почти одновременно с культовыми сооружениями последней четверти XVII в. Толстые стены жилых зданий разделены прямоугольными окнами. Фасады украшают нарядные наличники окон, перекликающиеся с декором культовых построек. В ряде интерьеров сохранились сводчатые перекрытия.

Подумав пришли к выводу что это дело рук прежних обитателей монастыря.

Жилые корпуса вплотную примыкают к каменным стенам с небольшими башенками по углам и замыкают монастырский двор в каре. Такой прием, использованный строителями, был обусловлен опасностью захвата монастыря шведами, как это было в XVII в.

Заготовки на зиму

Одна из сторожевых башен

Верный друг, он рядом с нами везде, словно боится что бы мы не упустили чего интересного.

Синь неба, зеленая трава, красивая архитектура, удаленность от светских городов, все располагало для долгой и мирной жизни монастыря. Но, в годы советской власти – После 1917 г. Троицкий Зеленецкий монастырь пережил несколько этапов своего разорения, прежде чем был закрыт в 30-х гг. Xxв. Следы от разрушений видны по всюду и будут сопровождать нас на всем протяжении посещения монастыря.

В 1918 году большая часть монастырских земель была передана сельскохозяйственной коммуне «Восход», которая насчитывала 38 человек. Эта коммуна получила в собственность 19 лошадей и 29 коров, отобранных у монастыря. Монастырские земли были распределены среди населения соседних деревень.

Западные ворота, наверно для проезда тракторов снесли арку

Северо западная башня

Бытовые помещения для паломников за территорией монастыря

Северная сторона монастыря

Паломники

Могилы прежних служителей монастыря

Значительно уменьшилась численность братии. В 1924г. настоятелем Зеленецкого монастыря был архимандрит Иосиф (Харин). В обители проживало шесть иеромонахов и один иеродьякон.

В 1930 г. агробаза «Зеленец» ходатайствовала о передаче ей для культурно-просветительских целей церкви и ризницы Зеленецкого монастыря. Дирекции Русского музея рекомендовано командировать своего сотрудника в Зеленецкий монастырь для осмотра, отбора и изъятия предметов искусства, еще оставшихся в монастыре.

В 30-е гг. после окончательного закрытия монастыря, по воспоминаниям старожилов села Зеленец семьи Комлевых, здесь поочередно располагались: трудовая колония города Волхова, подсобное хозяйство Волховского алюминиевого завода и Волховское профтехучилище для инвалидов. В военное время (с 1941г.) здесь находился военный госпиталь.

С 1945 по 1975гг. здания монастыря занимал «Дом инвалидов общего типа» (с 1969г. – «Дом психоневротиков»). С 1975г. в течение 17 лет на территории монастыря царило безлюдье и запустение.

В 1932 г. коопсельхоз «Зеленец» просил передать ему здания двух церквей и направлял средства для их переоборудования. В то время в трех монастырских церквах проводил службы всего один иеромонах. Было принято решение закрыть две церкви, а в пользовании верующих оставить одну (скорее всего, это была нижняя церковь под Троицким собором).

На последок осмотрев немного окресность монастыря и пофотографировав природу а заодно и нашего верного сопровождающего мы отправились на электричку Унося с собой немного грусти от увиденного

Вот и пришла пора и с тобой простится наш новый друг. Он честно отработал свой кусок бутерброда сопровождая нас на всем протяжении экскурсии. Однако у ворот расставаться он с нами не захотел и проводил нас до поклонной иконки что стояла в начале нашего знакомства с монастырем

Свет в конце всегда должен быть что бы сбылось предсмертное предсказание преподобного Мартирия: «Если окажется милость Господня на мне, недостойном, тогда все благое и спасительное в этой болотной уединенной обители предивно умножится.