Старообрядческая поморская община. Староверы: самые радикальные и бескомпромиссные. Зарубежные общины ДПЦ в XX - нач. XXI в

Читайте также

Есть документы по Михалкинской общине старообрядцев поморского согласия Новоржевского уезда.

По Язвищенской общине старообрядцев старопоморского согласия Порховского уезда.

Книга о родившихся. 1910 г. - д. 12.

Старообрядчество - религиозно-общественное движение, возникшее в России в середине XVII в. в связи с укреплением официальной государственной православной церкви и унификацией церковных обрядов, проводившихся патриархом Никоном. Отделение последователей старообрядчества от официальной церкви происходило под знаменем сохранения старых обрядов, старой веры, "древлего благочестия". Старообрядцы, создававшие собственные, обособленные от "никониан" общины, не признавали новых икон, исправленных официальной церковью богослужебных книг, новых обрядов (например, троеперстия вместо прежнего двоеперстия при совершении "крестного знамения" и др.).

Старообрядчество с самого начала не было единым. К концу XVII - началу XVIII вв. оно распалось на многие течения, получившие названия "толков" и "согласий", существенно отличавшихся друг от друга. Осуждение в 1691 г. самосожжений закончило процесс размежевания старообрядческого движения и привело к образованию особых поповских и беспоповских общин внутри движения. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств. Основными районами распространения поповщины были Керженские леса, Стародубье, Дон, Кубань; беспоповщины - в основном на Севере государства. Беспоповцы отрицали необходимость духовной иерархии и некоторых таинств, безбрачие было для них обязательным.

Движение, развившееся в городах северо-западной России, главным образом в Новгороде, Пскове и Яме, и определенное беспоповскими новгородскими соборами 1692 и 1694 гг., заняло наиболее радикальную позицию даже среди самих беспоповцев. Были запрещены браки и чадорождения членами беспоповской церкви. Прежние, заключенные до перехода в беспоповский "союз и братство", браки объявлялись недействительными. Запрещалось общение членов беспоповской церкви с представителями окружающего их мира. В конце 1690-х гг. руководящее место среди этой группы беспоповцев занял дьячок Крестецкого Яма Феодосий Васильев. Феодосий в 1696 г. ушел с приверженцами из России в Литву, где организовал общину, давшую основание Федосеевской беспоповщине, или в просторечие - федосеевщине. Федосеевство пережило своего основателя и в конце XVIII и начале XIX века оно стало одним из самых сильных и влиятельных согласий не только среди беспоповцев, но и во всем русском старообрядстве.

Несколько другой характер, чем в Новгороде и в ранних федосеевских общинах, приняло развитие беспоповщины на крайнем севере Руси, в Поморье. Поморье - название в XV - XVII вв. северных русских земель, лежавших по берегам Белого моря, Онежского озера и по рекам Онеге, Северной Двине, Мезени, Печоре - до Урала, а также причислявшихся к этим землям Вятки и Перми Великой.

Поморское согласие (или толк) - старообрядческая доктрина, возникшая после образования раскола среди населения Поморья, от которого она и получила свое название.

Основные пункты поморского согласия сложились под влиянием тех условий, в которые было поставлено население Поморья. Разбросанные небольшими кучками, жители пустынного севера давно уже привыкли обходиться без иерархии, сами крестили младенцев, хоронили усопших и вступали в брак без благословения священников, нередко сами же отправляли службы в часовнях. Это способствовало образованию первого основного пункта поморского согласия, перенятого впоследствии другими беспоповскими толками. Наряду со всеми беспоповцами поморское согласие требовало от своих последователей полного разрыва с церковью и всех обращающихся к ним от "греко-российской" церкви перекрещивало. Отчужденность религиозная вела к обособленности в гражданском отношении; идеал жизни поморского согласия - в прошлом, в XVI и XVIII вв. Важное значение в истории поморского согласия имело учение о браке. Так как это таинство могли совершать только священники, а их у поморцев не было, то сначала они совершенно отвергали супружество. Развившийся вследствие этого разврат побудил лучших из поморян подумать о какой-либо форме открытого и дозволенного брачного сожительства. Иван Алексеев в сочинении о "Тайне брака" (1762) учил, что раскольники должны венчаться в православной церкви. Так возникла партия так называемых "новоженов", вступавших в брак с благословения православных священников, лишь по обрядам старым, до Никоновским. Поморские настоятели не признавали этих браков законными, но относились к ним терпимо и крестили у них детей. Затем между поморцами вошло в обычай брачное сожительство без венчания в церкви, по одному взаимному согласию молодых. Кроме того, между поморцами известны полубрачники, которые учили всех вести безбрачную жизнь, но если кто и женился без священнического благословения, тому общество его единоверцев не судья; каждый сам отвечает за себя перед Богом. Не имея литургии, поморцы имели свои богослужения, отправляемые в часовнях, а именно те которые могли быть совершены по церковному уставу и не священниками. Поморское согласие представляет собой наиболее древнюю и наиболее полную из систем беспоповщины; большинство остальных толков вышло из недр этого согласия.

Постепенно большинство старообрядческих согласий утратило оппозиционный характер по отношению к царской власти и официальной церкви. 21 октября 1800 г. часть старообрядцев-поповцев пошла на соглашение с официальной церковью, приняв единоверие. Поповцы, не пожелавшие идти на примирение с официальной церковью, создали свою церковную организацию. В 1846 г. боснийский митрополит Амвросий рукоположил двух старообрядческих епископов и с тех пор у поповцев создалась полная иерархия, глава которой пребывал в Москве, как архиепископ Московский и всея Руси.

В беспоповщине наряду с более или менее умеренными согласиями по мере роста дифференциации внутри общин возникали крайние толки. К концу XVII в. на Севере вокруг Выговской общины сложился наиболее умеренный в беспоповщине поморский толк. На Северо-западе распространилась федосеевщина, порвавшая с поморянами. В первой половине XVIII в. от поморского толка откололись филипповцы, проповедовавшие необходимость самоуморений и самосожжений. Отдельно существовала нетовщина (или Спасово согласие), которая отрицала все таинства и призывала своих последователей к самосожжениям.

Несмотря на многочисленные трудности, гонения и притеснения, старообрядчество, благодаря своей большой внутренней силе, сумело сохранить свои основные принципы и противостоять давлению государства. 17 апреля 1905 г. был обнародован высочайший указ "Об укреплении начал веротерпимости", даровавший русскому народу религиозную свободу. Указ отозвался главным образом на старообрядцах, которые после двух веков гонения получили, наконец, право свободно придерживаться своих церковных обрядов. Указ повелел: 1) никого не преследовать за отпадение от православия в другое христианское исповедание или вероучение; такое отпадение не должно влечь за собой утраты личных или гражданских прав. 2) Тех, кто признавал основные догматы христианской церкви, но не следовал всем ее обрядам и совершал богослужение по старопечатным книгам, запрещалось называть раскольниками (как это делалось раньше): им давалось название старообрядцев (как они сами себя называли). 3) Разрешалось старообрядцам строить свои церкви, а те, что были запечатаны по распоряжению административных властей, следовало распечатать, передав их в пользование старообрядческих церковных приходов. 4) Признавалось существование особого духовного старообрядческого сословия (раньше старообрядческих священников приписывали к мещанам или сельским обывателям), оно освобождалось от воинской повинности и ставилось в одинаковое положение с православным духовенством господствующей церкви. Новый закон не решался еще назвать старообрядческие церкви их настоящим именем "молитвенные старообрядческие дома" и священников и епископов называл "настоятелями и наставниками". Уже к 1910 г. в России было образовано и официально зарегистрировано 1300 старообрядческих общин, к 1913 г. построено более 1000 храмов, устроено несколько новых монастырей. Возникли старообрядческие школы, институты, типографии, периодические издания, музеи, благотворительные организации.

Еще до Великой Отечественной войны в г. Пскове действовал Никольский единоверческий храм (в настоящее время храм находится на улице Некрасова, дом 31), освященный для единоверия в 1844 году. По Псковской епархии существовали еще единоверческие церкви, закрытые также до войны: в д. Маслово Пожеревицкого прихода, Ильинская церковь в посаде Сольцы (1857), в д. Сорокино (1859), в д. Сосенки (1870), в с. Голубово (1915) Порховского уезда и в с. Михалкино Новоржевского уезда.

По "Памятной книжке Псковской губернии" в Новоржевском уезде в 1907 г. действовала Михалкинская община старообрядцев поморского согласия, на печати общины указан молитвенный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Председателем совета общины являлся Клементий Богданов, а членами общины состояли Петр Федоров, Лука Лифанов.

По данным "Памятной книжки Псковской губернии" в 1911 - 1912 гг. в Новоржевском уезде существовала Михалкинская старообрядческая Покрова Пресвятой Богородицы община поморского согласия, расположенная в д. Михалкино, станции Ашево. Председателем совета Михалкинской общины был Клементий Богданов, наставником - И.А. Дубковский.

В 1916 г. председателем совета Михалкинской общины старообрядцев поморского согласия являлся Василий Федоров. В составе членов общины были: Иван Макаров, Андрей Сергеев, Андрей Окунев, Т. Федоров.

Определением Псковского губернского правления, состоявшимся 11 января 1908 г., в реестр старообрядческих общин под № 12 по Порховскому уезду была внесена "Язвищенская община христиан древле-православно-кафолического исповедания старопоморского согласия" и утвержден ее устав.

Наставником Язвищенской общины в 1910 г. был В. Трофимов.

По сведениям "Памятной книжки Псковской губернии" в 1913 - 1914 гг. Язвищенская община находилась в г. Порхове в д. Язвище Шевницкой волости. Председателем совета общины являлся В.И. Горши, наставником - Василий Трофимов.

Определением Псковского губернского правления, состоявшимся 29 сентября 1907 г., в реестр старообрядческих общин под № 11 внесена "Псковская община старообрядцев поморского согласия" и утвержден ее устав.

Согласно "Памятной книжке Псковской губернии" в г. Пскове на Запсковье в 1911 - 1914 гг. по улице Лесной в доме № 13 располагалась Псковская община старообрядцев поморского согласия. Председателем общины являлся И.И. Булынников, казначеем - С.А. Афанасьев, а наставником - И.С. Харитоненко.

Несмотря на многочисленность крупных и мелких старообрядческих согласий, число которых умножалось чуть ли не с каждым годом, незадолго до революции 1917 г. сами старообрядцы насчитывали шесть основных группировок сторонников двуперстного знамения и древнего предания. Это были:

1. Поповцы, которые в свою очередь делились на мощное белокриницкое согласие, которое в 1846 г. восстановило свой епископат и в котором перед революцией было больше половины всех старообрядцев с шестью или десятью миллионами прихожан; на беглопоповцев, продолжавших принимать иереев из "российской церкви"; и на так называемых часовенных, которые были остатками тех поповцев, которые во времена старообрядческого погрома, предпринятого Николаем I, оказались без священников и с тех пор, считаясь формально поповцами, фактически остались без иереев.

2. Поморцы или новопоморцы, которые с конца XVIII в. снова вернулись к принципиальному признанию необходимости брака и наставники которых давали благословение "новоженам" (полтора - два миллиона).

3. Старопоморцы и федосеевцы, не приемлющие брака, но фактически восстановившие семью в своих общинах. Часть их все же сопротивлялась всем попыткам восстановить семейное начало в своих общинах (два - два с половиной миллиона).

4. Филипповцы, не признающие брака (общее число незначительно, несколько десятков, может быть сто тысяч).

5. Бегуны-самокрещенцы, слившиеся с другими мелкими радикальными толками. (Число последователей не поддавалось учету, но вряд ли превосходило тысячи или немногие десятки тысяч).

6. Нетовщина или Спасово согласие признавали брак в "великороссийской" церкви, как регистрацию легального состояния (от одного до двух миллионов).

На заседании президиума Псковского губернского исполнительного комитета 5 января 1924 г. среди текущих дел обсуждался вопрос о закрытии старообрядческой церкви в бывшем доме Батова. Президиум постановил предложить административному отделу представить материал в порядке инструкции Народному комиссариату юстиции. На заседании 6 февраля 1924 г. в повестку дня вновь был вынесен вопрос о закрытии старообрядческой церкви. По этой теме слушалось дело на шести полулистах с заключением губернского прокурора. Принимая во внимание, что помещение храма необходимо для размещения административного отдела, занимающего большую часть бывшего дома Батова, а также, что количество верующих (около 30 человек) по своей малочисленности без ущерба для религиозных интересов может пользоваться другими храмами, президиум постановил старообрядческий храм в бывшем доме Батова закрыть.

2 октября 1933 г. на основании распоряжения Псковского городского совета от 28 сентября комиссия в составе представителей: от Горфо - А.Ф. Шуберта, от Горсовета - Е.Н. Ивановской, от РКИ - А.А. Кузьмина произвели проверку имущества, находящегося до 1932 г. в пользовании группы старообрядцев поморского согласия. Имущество находилось в молитвенном доме по улице Герцена, дом 6 до мая 1932 года. Выше указанное старообрядческое общество слилось со старообрядческим обществом по Лесной улице № 13 в мае 1932 г. и имущество, находящееся в молитвенном доме № 6 по улице Герцена самовольно, без разрешения горсовета перенесли в молитвенный дом по Лесной улице.

31 марта 1941 г. на заседании исполкома Псковского горсовета слушали вопрос о ликвидации старообрядческого религиозного объединения и передачи культового здания Псковскому жилуправлению. Ввиду отказа старообрядческой церковной двадцатки от дальнейшей аренды культового здания, договор с ней на аренду решено было расторгнуть. Так как со стороны другой двадцатки заявлений о взятии помещения культа в аренду не поступало, несмотря на вывешенное на дверях здания объявление, помещение из числа культовых зданий постановили исключить, передав его в эксплуатацию Псковскому жилуправлению, так как помещение культа находилось в обычном не церковного типа доме и музейного значения не имело. Иконы и другой инвентарь следовало передать Горфо. Исполком Псковского горсовета был намерен обратиться в Ленинградский областной совет депутатов трудящихся с просьбой утвердить данное решение.

На заседании 18 апреля 1941 г. Ленинградский областной совет депутатов трудящихся утвердил решение исполкома Псковского горсовета о ликвидации старообрядческого объединения в г. Пскове.

Согласно акту от 22 мая 1941 г. представитель Горфинотдела инспектор П.А. Алексеев сдал бывшее здание молитвенного дома старообрядцев по улице Лесной дом № 13 с надворными постройками (сарай) представителям Горжилуправления - технику Н.И. Асташеву и управляющему домами участка № 7 Матюшкину.

18 марта 1950 г. Псковский областной совет депутатов трудящихся рассматривал вопрос о передаче общине верующих старообрядцев-поморцев в пользование памятника архитектуры - церкви Николы от каменной ограды в г. Пскове по улице Розы Люксембург. Проверкой было установлено, что община верующих старообрядцев-поморцев, ввиду их малочисленности неправильно использовала здание памятника архитектуры церкви Василия на Горке в г. Пскове по Пушкинской улице. Обряды исполнялись лишь в части левого придела церкви, другая часть левого придела и правый придел были приспособлены под жилье, основной же четверик здания вовсе не использовался, пустовал. В целях правильной и полноценной эксплуатации здания памятника архитектуры церкви Василия на Горке помещение решено было передать по охранно-арендному договору Псковскому областному государственному архиву МВД. Общине верующих старообрядцев-поморцев решили предоставить для исполнения обрядов церковь Николы от каменной ограды по улице Розы Люксембург. Помещение церкви Василия на Горке старообрядцы должны были освободить в срок до 1 мая 1950 года.

Дату учреждения и ликвидации общин старообрядцев поморского согласия на основании имеющихся документов выявить не представляется возможным.

Иди, мой стих, в горнило жизни,

Иди в широкий шумный свет.

И, не страшася укоризны,

Стремись туда, где правды нет.

Публицист и поэт, деятель Самарской Древлеправославной Поморской церкви Трофим Тулупов, 1913 год

Прискорбно слышать, когда говорят: я поморец, я федосеевец, я филипповец... А ведь все мы состовляли когда-то одно целое, все мы вышли из одного и того же гнезда, одного и того же древа исконной старой веры

Трофим Тулупов, из статьи «О любви и мире церковном», 1915 год

О Древлеправославной Поморской церкви в Самаре на ул. Л. Толстого, 17 слышали, наверное, многие. Но об истории и современном состоянии Поморской церкви знают мало. Попробуем рассказать об этой уважаемой общине.

Общие сведения

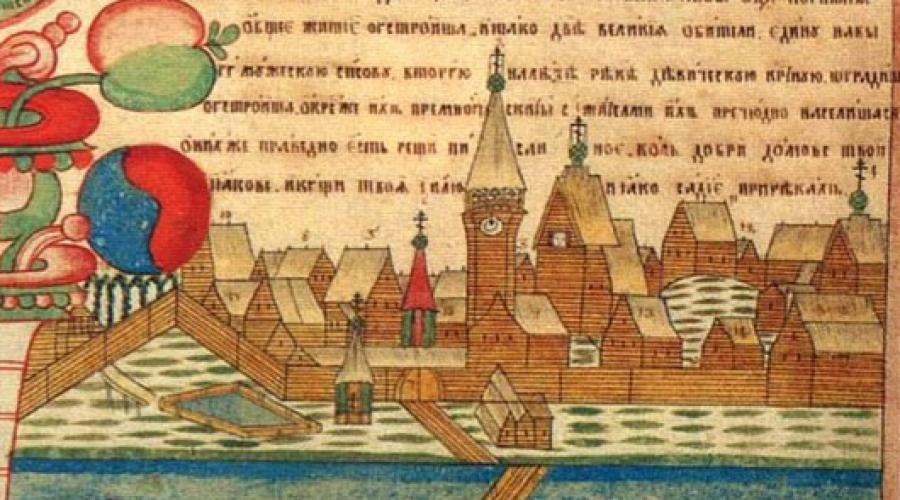

После раскола по всей России начались массовые гонения на последователей старой веры. Скрываясь от преследований, часть старообрядцев в 1694 году селится на русском севере на реке Выг, основывая так называемые Выговское и Лексинское общежительства. Эти поселения старообрядцев изначально приобрели значительную экономическую, финансовую самостоятельность и самодостаточность. Вскоре стало ясно, что военной силой общежительства не одолеть. Потому уже при Петре господствующая церковь начинает богословскую беседу и канонические споры со старообрядцами. В 1722 году в Выговскую общину от Синода приезжает иеромонах Неофит для «разглагольства о вере». Его полемика вынужнает поморских наставников братьев Денисовых составить так называемые «Ответы».

Выговское общежитие

Два первых экземпляра рукописи «Ответов», очевидно, были готовы уже к 21 июня 1723 года и оба сданы в канцелярию Петровских заводов в Олонце: для «господина присланного учителя иеромонаха Неофита» и «для хранения в Канцелярии заводов». Оригинал подписан девятью уполномоченными: Даниилом Викуловым, Ипатием Максимовым, Петром Акиндиновым, Михаилом Андреевым, Климом Ефремовым, Иваном Михайловым, Павлом Дементьевым, Севастьяном Савиновым и Антонием Лукиным. Опровержение Поморских ответов, по поручению Св. Синода, было составлено тверским архиепископом Феофилактом. Поморские ответы представляют собой выдающееся полемическое сочинение, авторы показали способность подмечать слабые стороны оппонента, умело использовали приёмы критического анализа, использован огромный объём литературных, исторических и иконографических источников. В то же время, произведение обладает несомненными достоинствами как литературная, так и богословская работа. По сути «Поморские ответы» стали главным апологетическим произведением старообрядцев. Рассуждая о двоеперстии знамения, староверы ссылаются на массу икон времен от князя Ярослава вплоть до царя Алексея Михайловича Романова, приводят как аргумент в защиту двуперстия свидетельства Феодорита, Петра Дамаскина, св. Никифора Панагиота, свидетельства из сказания о Мелетии и прочее. Поморцы поют аллилую дважды (сугубую), ссылаясь на решения Стоглавого собора. При постановлении креста на просфирах они употребляют исключительно «осьмиконечный», а не «четвероконечный» крест. Естественно поморцы употребляют только дораскольничьи богослужебные книги и иконы, написанные по старому чину. Поморцы признают безпоповский толк, не имеют трехчинной иерархии, все службы и таинства совершаются наставниками-мирянами, избранными общиной. Поморцы объясняют это тем, что священники во времена раскола морально запятнали себя отходом от старой веры и более «не имеют права на существование» (оскудение благодати священства). Пастырь по их мнению не может быть назначен, а только избран прихожанами. В основе толка также укрепились слова св. Иоанна Златоуста, что «церковь не стены и покров, но вера и житие, не стены церковные, но законы церковные». 101 поморский ответ «свидетельствует», что «вера православная и Церковь может и без священников и видимой церкви пребывать и спасать». Так как поморцы отрицают священников, то и брак заключается просто по согласию при общине и наставнике (иногда даже говорят Старообрядческая Древлеправославная Поморская церковь брачного согласия). В течение всего XVIII века среди староверов-поморцев велась полемика о бессвященнословном браке, то есть о возможности заключения брака в условиях отсутствия священства. В итоге брачный чин был утвержден в Выговском общежительстве на Соборе 1798 года. Несогласные с этим решением получили наименование старопоморцев, и постепенно влились в состав идеологически близких Филипповского и Федосеевского согласий. Благодаря введению брачного чина поморцы узаконили супружеские отношения без венчания, что со временем было признано и государством, и привело к возможности законной передачи имущества по наследству.

Икона поморских святителей

Поморцы составляли собственные метрики и передавали их, скрепленные собственной печатью, в духовную консисторию. И сейчас самарские поморские метрики можно найти в фондах ЦГАСО. Поморцы верят, что антихрист не придет, а уже правит на земле. Богослужение в общинах совершается «мирским чином» в молитвенных домах (моленных, фактически представляющих собой часовни, иногда весьма значительных размеров). Церковные таинства поморцы, как и другие беспоповцы, делят на «нужно-потребные» (абсолютно необходимые для спасения), которые после воцарения антихриста совершаются «духовно» (Причащение), или их совершают избранные миряне (Крещение, Покаяние), и «потребные» (все остальные таинства), которые более на земле не совершаются. При переходе из РПЦ или даже секты другого согласия практикуется обязательное «перекрещевание» в поморский толк.Община состоит из наставника, причетников и собственно прихожан. Обязанностью причетников является чтение за богослужением, пение на клиросе. При молитвенном доме состояла экономка.Существует и масса других отличий от господствующей церкви. Не имея, как и вообще беспоповцы, литургии, поморцы имеют и свои богослужения. Со времен Выговской пустыни составлен ряд новых «чинов» этих служб: «Чин всем богослужениям непосвященных мужей и жен», «Устав поморской службы церковной и келейной», «Чин нехиротонисанных для отправления крещения и покаяния», «Чин очищения жены родившей», «Чин для поставления пастырей словесных овец». Современные общины подчиняются Российскому Совету Древлеправославной Поморской церкви, состоящему из Совета старейшин и отделов (канонический, историко-архивный и прочие). В 1909 и 1912 годах проходили Всероссийские съезды поморцев, собирались и поместные съезды. 21-22 ноября 1989 года в Москве в храме московской Поморской общины прошел Всероссийский учредительный съезд для избрания единого центра - Российский Совет Древлеправославной Поморской церкви (РС ДПЦ), на котором присутствовали 68 делегатов из 38 общин (в тот период в СССР существовало 62 общины). От Куйбышева на съезде присутствовали Ф.М. Фомин, П.Л. Евдокимов, К.Н. Кукушкин. Евдокимов возглавил историко-архивный отдел. Руководителем всей Российской Древлеправославной Поморской церкви (ДПЦ) был избран Олег Иванович Розанов.

Извещение 1989 года из фондов ОРК СОУНБ

На сегодняшний день в РФ - более 250 общин. Поморские общины существуют во многих странах мира от Прибалтики до США, Канады и Аргентины. В мае 2006 года в Санкт-Петербурге (в Рыбацком) прошёл III Всероссийский Собор Древлеправославной Поморской Церкви, а в мае 2012 года так же в Санкт-Петербурге, в Знаменском Соборном храме на Тверской улице состоялся IV Всероссийский Собор, в работе которого приняли участие все поместные объединения ДПЦ. При Церкви издается периодическая литература (газеты и журналы), проводятся молодежные и детские летние лагеря, действуют два духовных училища (в Риге и Санкт-Петербурге), имеются две монастырских обители.

В степях будущих Николаевского и Новоузенского уезда Самарской губернии старообрядцы появляются уже в 70-х годах XVII века. Например, в это время был широко известен преданный старой вере иеромонах Феодосий Муравей и его ученик Павел, уже не имевший священической хиротонии. После бунта стрельцов в 1762 году сюда ссылались стрельцы-староверы. По Манифесту Екатерины II в 1762 году старообрядцам было разрешено селиться по пустынным берегам Волги и Иргиза. Тогда же были основаны скиты в слободе Мечетной (ныне г. Пугачев) и в Балаково. К концу XVIII века часть местных безпоповцев принимает Поморский устав. Первое свидетельство о старообрядцах-поморцах в Самаре было обнаружено известным исследователем истории самарской поморской общины, наставником местной ДПЦ П.В. Половинкиным - документ 1804 года об имеющихся на территории города кладбищах «перекрещенцев» (поморцы крестят при приеме в свое согласие). Поморцы-безпоповцы в 50-х - 60-х годах XIX века подвергались жестоким гонениям. Переход от господствующей церкви в поморское согласие грозил разными неприятностями. Новообращенного поморца отсылали в суд, проводили разъяснительные беседы, увещевания о возвращении в православие или единоверие. Если человек продолжал находится под влиянием поморцев, то сажали в тюрьму на срок от 2 недель до месяца по постановлению МВД по секретной части. Иногда Самарская палата Уголовного суда прибегала к отправке в ссылку на вечное поселение. Так, например, в 1856 году после заключения в тюремном замке в ссылку в Приуральские степи был отправлен удельный крестьянин Иван Федоров Канункин за проживание в поморском согласии с девкой Прасковьей Семеновой или в 1857 году в ссылку в Шемаху в Закавказье под конвоем солдат Оренбургского линейного батальона были отправлены крестьянские девки «поморки» Степанида Акимова и Арина Феоктистова. Подобных примеров можно привести массу.

Молитвенные дома поморцев и храм в Самаре

В 1864 году в Самаре были открыты два молитвенных дома Захарова на Николаевской (ныне Чапаевской) улице и Власова на Казанской (ныне А. Толстого). Записывать дома на общины вопрещалось, потому молёные открывались на личных дворах. Вскоре по доносу дома Захарова и Власова были закрыты. Как пишет Половинкин, особенно натерпелся от властей и местной консистории Дмитрий Петрович Захаров. Ему пришлось вести многолетние тяжбы, добиваясь возврата икон и книг. Судя по всему, поморцы продолжали тайно собираться у Захаровых, но опасаясь новых доносов и кляуз сын Захарова Петр решил легализовать свою молельню (молёную) в собственном доме. Этому способствовало Высочайше утвержденное мнение Госсовета от 3 мая 1883 года «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и на отправление духовных треб». В делах ЦГАСО можно найти просьбу мещанина Петра Захарова и Ушанова от 3 февраля 1884 года. В своей «челобитной» Захаров указывает: «С давних пор в доме моем в Самаре, в 3 части, по Сокольничьей улице (ныне Ленинская) собираются самарские жители - поморцы для отправления духовных треб, всего до 500 человек обоего пола, по своему вероучению мы признаем брак и молимся за Царя. Просим открыть молельню в моем доме на основании 8 пункта Высочайше утвержденного мнения Госсовета от 3 мая 1883 года. Поморцы продолжали собираться у Захарова, но официальное разрешение на молёную староверы получили только через 10 лет. Разрешению долго препятствовали самарский епископ, строительное отделение губернского правления. Околоточным надзирателям пришлось даже измерять расстояние от Захаровского дома до ближайшей в четырех кварталах Воскресенской церкви «дабы не смущали истинно православных». В 1894 году разрешение было наконец-то получено. Вскоре открылась и Власовская молёная. В другом начинании Петр Дмитриевич Захаров оказался более удачливым. В 1871 году он выкупил у города старые казармы между современными улицами Ленинской и Самарской и открыл молитвенный дом - Крестовоздвиженский храм. Попечителями храма были крупные самарские купцы Годуновы, Крашенинниковы, Карповы, Ушановы.

Издательское дело П.М. Безводина начато в 80 - е годы XIX века еще в Нижнем Новгороде, затем было продолжено в Москве, и своего расцвета достигло в Сызрани. Эта деятельность постоянно сопровождалась преследованиями от администрации, частыми обысками и конфискациями. П.В. Половинкин предположил, что Безводин заинтересовался гектографической печатью в родном селе Безводном Нижегородской губернии, где работала типография А.В. Швецова и И.Г. Усова. Всего типографией П. М. Безводина было издано свыше двухсот брошюр (копии рукописных и напечатанных на пишущей машинке) в защиту староверия, в том числе и его собственного сочинения («Апология Церкви Христовой», «О родословии христиан поморцев»). В анотации к книге сочинений Трофима Тулупова Половинкин озвучил возможность издания в скором времени сочинений многих староверов-поморцев, в том числе и произведений Безводина. Несомненно, труды поморцев полемического богословского характера будут крайне интересны читателям.

О своей работе Прокопий Безводин писал: «Я до Собора и до свободы был тяжко гоним за исповедание святой веры, за имя драгоценное моего Владыки, за обличение господствующаго духовенства! Везде и всюду были аресты и волокитства, и страх, сколько перенес различных невзгод за доставление материалов моей российской братии! Сколько пострадал материально даже. До нага был ограблен, но ни от кого не было помощи не в материальных средствах, ни в моем здравии, бедное мое здравие расшатано и по сие время. Но вот я увидел свободу, и думаю я отдохну от того всего тяжкого бремя. Но увы!».

Новые гонения

После Февральской революции 1917 года число поморцев продолжает расти. Проповедники Самарской Поморской церкви активно включаются в политическую жизнь. В одном из своих обращений к единоверцам Трофим Сергеевич Тулупов активно призывает участвовать в выборах в городскую думу. В список партии «Народной свободы» (кадетов) входят семь старообрядцев-поморцев, в частности М.П. Чубаков, Т.С. Тулупов, М.Я. Прокофьев, С.И. Карпов, Е.И. Столяров. Позже эти деятели участвовали в выборах в Учредительное собрание при белочехах. Приход к власти большевиков в Самаре в 1918 году по-началу не нарушил коренным образом свобод поморцев. Например, 1 марта 1919 года, согласно документам ЦГАСО, между Самарской старообрядческой общиной Поморской церкви и заведующим Комиссией вероисповедований при Самарском Совете Рабочих и Крестьянских депутатов тов. Очарковым по инструкции по проведению в жизнь Декрета об отделении церкви от государства было заключено такое соглашение: «На все имущество поморской общины составляется инвентарная опись и официально это имущество передается государству как народное достояние. Однако поморцы могут свободно, но ответственно пользоваться им. Члены общины обязуются не допускать политических собраний, враждебных Советской власти направления, раздачи или продажи книг, брошюр, листков, направленных против Советской власти, не допускать произнесение проповедей или речей, враждебных Советской власти, не допускать совершения набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения против Советской власти». В принципе это соглашение устроило самарских поморцев. Члены всех поморских общин во главе с Георгием Столяровым подписали соглашение (договор). Например, от Любимовской молёной (ныне Храм во славу Казанской Иконы Пресвятой Богородицы на Л. Толстого, 17) свои подписи поставили наставник Дмитрий Масленников, 90 грамотных и 58 безграмотных прихожан. Холодом повеяло в конце 1920-х годов. Прошел слух о полной реквизиции всего церковного имущества и закрытии храмов и молёных. Экономка Любимовской молёной Ефросинья Ракова начала спешно раздавать ценности и дорогие старинные иконы прихожанам на руки.

Экономка Любимовской молёной в 1910-1920-х годах (ныне Храм во славу Казанской Иконы Пресвятой Богородицы) Ефросинья Ракова

Наставник Крестовоздвиженского храма Сергей Андреянович Дергунов пытался вступить в переговоры с горисполкомом, встречался с какими-то подозрительными лицами, пытался оттянуть закрытие храма. Но храм закрыли, большинство ценностей было реквизировано, удалось спасти только несколько икон и запрестольный крест. К 1930 году все два храма поморцев и молёные были закрыты. Трофим Тулупов писал своему коллеге П.В. Ершову: «Сообщаю Вам, что ввиду острого жилищного кризиса в Самаре, и последний наш храм закрыт и будет занят под жильё. Общины, как наша, так и федосеевцев, - распущены. Общественных богослужений не совершается... Ксенофонт Болобков уехал куда-то в Сибирь, С.А. Дергунов живет на углу Владимирской и Озерной, дом № 34 в Железнодорожном поселке, но с ним я не вижусь...» Вскоре большинство активистов Поморской церкви были арестованы. В 1927 году член президиума Нижне-Волжского областвного Духовного совета поморцев, иконописец Федор Бочкарев был осужден на полтора года принудительных работ, в 1930 году - на три года лагерей. Его брат иконописец Александр Архипович 7 февраля 1930 года тройкой при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю приговорен по с. 58-10 к 3 годам заключения в лагере. Знаменитый деятель Поморской церкви Трофим Сергеевич Тулупов по ст. 58-10, 58-11 за контрреволюционную агитацию и контрреволюционную организованную деятельность тройкой при УНКВД по Куйбышевской области был осужден и расстрелян 8 февраля 1938 года. В Любимовской молёной была организована фабрика беловых товаров. В великолепной Успенской церкви была устроена механическая мастерская, в Крестовоздвиженском храме открыто общежитие. В начале 1960-х годов была снесена Успенская церковь на углу Самарской и Маяковского, в конце десятилетия при строительстве мемориала В.И. Ленина снесли и Крестовоздвиженский храм. Лет пять назад самарские старообрядцы-поморцы установили на месте храма памятный крест. Вплоть до середины 1950 года самарские старообрядцы-поморцы собирались на богослужения по домам единоверцев (иногда по ночам) и только позже приобрели частный дом под молёную. В 1980-х годах они занимали дом в Богатырском тупике, 6 у автостанции «Аврора».

Возрождение Самарской общины Древлепрвославной Поморской Церкви.

Председатель Самарской общины ДПЦ П.В. Половинкин

18 апреля 1983 года Уполномоченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Куйбышевской области поморская община была официально зарегистрирована.

Новый этап в жизни поморской общины начался в 1993 году, когда общине удалось добиться передачи бывшего храмового здания старопоморской богадельни, так называемой «любимовской молённой», по ул.Льва Толстого, 17. Здание было в полуразрушенном состоянии, кроме того, его не хотели освобождать прежние владельцы - фабрика беловых товаров. Общине пришлось одновременно восстанавливать старую моленную и участвовать в судебных тяжбах. Сейчас, когда в центре Самары стоит прекрасный храм поморской общины, трудно представить себе, что когда-то на его месте было ветхое строение. 14 января 1996 года в частично отремонтированном храме прошла первая праздничная служба, затем, в Светлое Воскресенье 1996 года, - Пасхальная служба, и с этого времени община расположена здесь постоянно. Службы совершаются каждое воскресенье в 10.00. Храм был освящен во славу Казанской Иконы Пресвятой Богородицы. Позднее в храме был устроен прекрасный иконостас. Община имеет богатую книжницу: часть книг пожертвована прихожанами, частично книги приобретаются. Ведутся архив и летопись общины.

Председатель Совета общины П.В. Половинкин что-то показывает мальчику на аналое

Трудами Председателя Совета общины П.В.Половинкина организована издательская деятельность. Ежегодно издается красочный настенный календарь с указанием постов и трапез, изданы молитвослов, пособия «Как молиться епитимью», «Приготовление к погребению», книга известного самарского начетчика Т.С.Тулупова «О разделении Русской Церкви». В ноябре 1997 года в самарском храме состоялось учредительное заседание с участием представителей Поволжских поморских общин и Российского Совета ДПЦ. На нем был образован Поволжский Совет Древлеправославной Поморской Церкви, ответственным секретарем которого стал П.В.Половинкин. Павел Владимирович Половинкин родился 28.06.1971 в Куйбышеве. В 1991 году окончил Самарское педагогическое училище. После окончания Рижского духовного старообрядческого училища в 1993 году стал председателем Самарской старообрядческой общины Древлеправославной Поморской Церкви. П.В. Половинкин активно участвует в организации в СОУНБ выставок, связанных со старопечатными и рукописными книгами. В дар ОРК СОУНБ он передал некоторые старообрядческие издания и книгу «Апостол» (1648). В 2006 году организовал выставку старинных икон в Самарском художественном музее. Является автором интереснейших публикаций по истории и культуре Древлеправославной Поморской Церкви и составителем собрания сочинений Т.С. Тулупова «Путь жизни». Сейчас община старообрядцев поморскокого толка насчитывает более 700 человек и является крупнейшей в Поволжье.

Жизнь маленькой старообрядческой общины полна вековых запретов, но на гаджеты и скайп они не распространяются. Авторы «Заповедника» побывали у старообрядцев-поморцев и узнали, как социальные сети помогают сохранять общину и почему даже в них опасно общаться с еретиками.

В миру Сергей Мелько работает охранником, в общине он – хранитель веры. Сергей крестит, венчает, принимает на исповедь и, как и духовные отцы в других общинах, считается авторитетом в вопросах веры. Ему не нужно надевать рясу, чтобы подчеркнуть статус, – по городу ходит в кожаной куртке.

А вот бороду Сергей носит длинную, в отличие от архангелогородских хипстеров, её не подравнивает. «Богом дано – должно быть, и в натуральную величину. Раз я с бородой, другие думают, что как-то связан с верой, но с какой – многие не знают», – говорит Сергей. К безбородым в общине особое отношение – таких после смерти могут отказаться отпевать и хоронить рядом с остальными.

Поморская старообрядческая община Архангельской губернии

Из личного архива Сергея Мелько

Староверы – беспоповцы, то есть не признают современных священников. После церковного раскола дьяконы Соловецкого монастыря посчитали, что истинное священство истреблено, новые богослужебные книги содержат ересь, а в мире воцарился Антихрист. На реке Выг дьяконы основали общину для тех, кто против нововведений и, в отличие от староверов белокриницкого ( – прим. ред)

согласия, выступили против принятия беглых священников из Русской церкви. После того как дьяконы умерли, наставниками стали избирать «грамотных мирян».

Так как после реформы многие храмы перешли в собственность Русской церкви, бежавшие в отдалённые районы беспоповцы создавали молебные дома. Сейчас в России только три храма, в которых идут службы староверов-поморов. На окраине Архангельска до 30-х годов тоже стояла поморская церковь – теперь это место занято под коттедж и гараж. Проезжая мимо, Сергей рассказывает, что община мечтает о храме, что его можно построить самим, только землю для строительства они не могут получить уже несколько лет.

– То документы какие-то подать не успели, то нам некогда было, то место не могут выделить. Мы пытались через одного депутата – говорит, нужно спросить разрешение у митрополита РПЦ. А нам до него фиолетово! Чё, мы к нему пойдём? Не пойдём.

Молебный дом поморских беспоповцев находится в деревне за городом. Изба как изба, ничем не отличается от тех, что стоят через дорогу. На крыше нет ни купола, ни распятия, а вот внутри, в небольшой комнатке, где проходят службы, красный угол в иконах.

Староверы поморского согласия в молебном доме

Фото: Антон Карлинер

На службу староверы-мужчины надевают азям или рубаху с поясом

Фото: Антон Карлинер

Фото: Антон Карлинер

Старовер Виктор на крыльце молебного дома

Фото: Антон Карлинер

– Фёдоровна нас тут приютила, – говорит Сергей о пожилой хозяйке дома. – Мы за ней ухаживаем, она – за домом. Здесь мы будем молиться и тогда, когда Фёдоровны не будет.

– То есть в ближайшее время у вас свой храм не появится?

– Нет, своё у нас только что кладбище. Мы арендовали землю на 40 лет, поэтому без моего разрешения там никого нельзя хоронить. По-другому никак – здесь тогда любому можно будет. У нас же нет закона о конфессиональных кладбищах, а мы совершаем обряды, витию поём.

На столе лежит хлеб, выпечка – утром в молебном доме была поминальная трапеза, вспоминали брата старообрядки Марии Драницыной, похороненного 40 дней назад. На одного человека в общине стало меньше – всего 104 старовера-поморца на весь Архангельск и ближайшие города в области.

50 религиозных организаций древлеправославной поморской церкви (ДПЦ) зарегистрировано на территории России, по данным Министерства юстиции РФ на 1 мая 2012 года. Без регистрации действуют более 200 общин и групп.

Наставник поморской общины староверов Сергей Мелько вместе с владелицей молебного дома в Архангельской области

Фото: Антон Карлинер

– Тем, кто не приходит, епитимьи (прим. ред. – назначения наставника, в том числе, продолжительная молитва, усиленный пост и т.д.) даю. Но я не могу дать епитимью ходить на службу. Вы о душе-то думайте, говорю. Какие наши дела перед Богом? То, что мы нищему помогли, дали три рубля – это мирское дело. Бог нас за милостыню тоже, конечно, будет спрашивать, но он и спросит: «Сколько ты молился? Сколько ты постился? Как ты жил? Правильно или неправильно?» Вот наши дела перед Богом-то. На суде будут спрашивать про жизнь по-христиански.

Про обряды: держи чашку, шапку и брюки не носи

Седьмой день недели у всех староверов праздничный: община посвящает этот день Богу, поэтому работать и заниматься бытовыми делами запрещено. Это время молебна, телевизоры и компьютеры выключены. В воскресенье в домах тишина и горят лампады. Если дорога до молебного дома занимает много времени, староверы могут провести утреннюю в квартире.

– Строгого устава на домашнюю молитву нет – лишь бы только всё шло оттуда, от сердца. Ну, может, это и лень наша, – рассказывает Мария Драницына.

– Ну вот, вот так мы общину и разрушаем! – Вступает в разговор Анна, дочь Марии.

– Она всё – что я разрушаю общину! – Драницына разводит руками. – Наоборот, сохраняем. Зачем мы будем напрягать кого-то, если можем сами? И у Ельки-то (сестра – прим. ред.) проблема какая – у неё мужик лежит, и если ехать, она потеряет три-четыре часа. А если приедет ко мне, то только два. Помолились, пообедали, и она ушла.

Церковь РПЦ у дома Марии Драницыной в Новодвинске

Фото: Антон Карлинер

Новодвинск

Фото: Антон Карлинер

В советские годы Мария работала мастером на целлюлозно-бумажном комбинате. Когда её повысили до начальника отдела, отвечала за состав бензина, масла. Чтобы «ползать по цистернам», на комбинате приходилось носить брюки. И сейчас, работая кондуктором, по привычке юбку Мария надевает редко. Анна говорит, что это неправильно, и даже для езды на велосипеде старообрядка не должна надевать брюки.

У обеих женщин длинные волосы, собранные в хвост или в шишку. Краситься и стричься запрещено. Во времена советов были исключения. Например, наставник Василий Федотович Марии разрешал иногда даже завивать волосы. Взамен взял обещание: после ухода с работы не обрезать ни одной волосины.

– Всё то, что мне отцы духовные скажут, – я под козырек, и пошла выполнять. За всю жизнь красилась только раз на свадьбе у знакомого. Я должна была речи произносить, невесту с хлебом и солью встречать – и мне предложили. Так меня так намалевали, что даже жених сказал: «Не красься, тебе не идёт».

Старообрядки всегда должны ходить с покрытой головой, но шапки носить запрещено.

– Один раз на экскурсию я надела павлопосадский дорогой, хороший платок. Мальчик один мне с издёвкой сказал: «А что у вас на голове за тряпочка надета?» На следующую экскурсию я уже пришла в берете. Я исповедаюсь, даю обещание не носить, но иногда всё же шапку надеваю. Так нельзя! Если несчастье и смерть – ничего тогда не исправить.

Мы заходим на кухню, где под иконой и крестом стоит накрытый стол. Для нас подготовлены кружки и тарелки из другого шкафа. Староверам-беспоповцам запрещено есть из одной посуды с иноверцами, так как произойдёт мирщение – «соединение с еретиками, принадлежащими к падшему миру». С особой строгостью правило соблюдали старообрядцы, живущие общинами в глубинках, что было связано и с боязнью заразиться чем-нибудь от проходящих путников.

– Приходишь на работу – там эти корпоративы: «Аня, ты почему не с нами? – Да я дома поела. – Аня, пошли чай пить? – Да я не хочу». Сейчас я перестала на все банкеты ходить. И чувствуешь, что когда ты со всеми, с начальством ходишь, к тебе лучше отношение. А когда ты стороночкой держишься, отношение к тебе немножечко другое… С подружкой одной общаемся по телефону – она не наша. Редко к ней в гости приезжаю, у неё не ем, не пью. Она это понимает.

Старообрядка Мария Драницына в своей квартире

Фото: Антон Карлинер

– Так ты возьми свою чашку да ходи, – говорит Мария.

– Нельзя! Нельзя этого делать. Ты села за стол – и всё равно замирщилась. Ты же сидишь с ними за одним столом под бесовские песни!

– А я хожу со своей чашкой на все пьянки.

– Видите, у мамы пережитки советского времени. У неё появилось много друзей. А у меня уже столько друзей не будет, потому что ограждаю себя вот от этого замирщения.

– Я беседовала с Василием Федотовичем на эту тему, – объясняет Мария. – Мы с одной подругой вырастили детей вместе, мы в кино всё время вместе ходили, по очереди сидели с детьми. Так вот как я сейчас могу сказать: «Иди ты отсюда, я с тобой не буду чай пить вместе!» Не по-человечески это, правда?

– А чай пить, по-большому счёту, грех. Когда шел Исус Христос по этому…ну, там, из какого-то города в другой, все травы ему низко поклонились, а табак и чайный куст с кофейным деревом не поклонились, – рассказывает Анна.

«Замирщиться» можно и через запрещённые продукты, к которым верующие, помимо чая и кофе, относят конину и даже картофель. Если среди белокриницких старообрядцев чай укрепили купцы, то беспоповцы до сих пор относятся к напитку настороженно и заменяют его сбитнем. Многие запреты связаны с верой беспоповцев в апокрифы. Например, о том, как Христос назвал лошадь «скверной и поганой», за то, что она ела сено, в котором он прятался от иудеев.

Староверы пишут Исус с одной буквой «и» по правилам славянского написания имени: ср.укр. - Ісус Христос, белор. - Ісус Хрыстос, серб. - Исус, русин. - Ісус Хрістос, макед. - Исус Христос, босн. - Isus, хорв.- Isus

Снеток или гольян, как и другая рыба, запрещены в Великий пост у староверов-поморцев

Фото: Антон Карлинер

Также беспоповцы считают, что человек должен принимать пищу только два раза в день – «молитва на набитый желудок не идёт». Такого же мнения придерживается Анна, но не Мария.

– Наша слабость – 15 раз в день! – смеётся Мария, доставая с полки синюю пластиковую коробочку, в которой лежат маленькие сушёные рыбки, похожие на насекомых. – Это гольян, с которым Ломоносов шёл в Москву. Я на этой рыбе выросла. Сейчас мужички берут её к пиву. И зять вот половину взял.

– А как же вы в пост себя сдерживаете, если так любите эту рыбу?

– В Великий пост, да, рыбы, масла – ничего нельзя, – строго говорит Анна.

– Рыба у меня – самый большой грех. В Поморском уставе можно найти прослабления, вот и балуемся. Мяса, яиц, конечно, не едим. На комбинате как-то случай был. Там мужчина был, знаете, атеист. Сидим мы как-то с одной верующей женщиной, он к нам в Великий пост подходит с мороженым и говорит: «Смотрите, девки, я ем, а вам нельзя!» Через пять лет я встретила его в рясе. Это был шок! «Женя, что с тобой?!» А он: «У меня был стресс».

– Бабушка у нас раньше суп в унитаз выливала мясной. Она приедет, если у мамы суп наварен – она его в унитаз, и всё, – улыбается Анна.

– Бабушка у нас строгая.

– Бабушка у нас молодец, она нас всех... построила, – шутит Мария. – Когда я третью дочь рожала, двоих отправила к ней. Возвращаюсь, а они говорят: «Давай будем пост держать». Пока я кормила молоком, не держала, потом начала. Маленькой отдельно варила суп. Так она у меня в три года взбунтовалась: «Почему ты им суп наливаешь из этой кастрюли, а мне из этой?» Так я стала объяснять, что есть пост, есть постный суп. Думаю: поймёт или не поймёт? Поняла. Но в моём доме больше мясного супа в пост не было. Ну а что касается посуды, если попал в волчье стадо…

– Все эти прослабления – это оправдание, – резко останавливает её Анна.

– Анна у меня, знаете, чересчур хочет в эту историю войти.

– Да не в историю. Я пытаюсь исправлять всё то, что положено исправить старообрядцу.

Поморский крест-голбец на могилах поморских староверов делается с кровлей, чтобы защитить его от снега и дождя. "Если человек не намолил себе креста праведной жизнью", как пишет архитектор Игорь Шургин, голбец на его могилу могут не поставить.

Фото: Антон Карлинер

Поклонный крест у дома семьи Мелько

Фото: Антон Карлинер

Про браки: верь, крестись, рожай детей

Староверы-беспоповцы делятся на тех, кто заключает браки, и тех, кто сомневается в их законности: «после церковной реформы Никона священства обряда разрушено». В поморских общинах молодых людей раньше благословляли на «брачное житие», не читая при этом молитв, а с 19 века венчание разрешили, утвердив свод правил.

Главное из них – оба брачующихся должны быть староверами поморского согласия. Если же один из них принадлежит к другой вере, в том числе к другой общине староверов, наставник проводит обряд крещения. Не перекрещивает, а крестит заново тройным погружением в воду. Для этого надо брать отпуск, так как в течение восьми дней после обряда нужно носить крестильную рубашку.

В советское время правила нарушались – поморы-беспоповцы жили в гражданских браках с людьми другой веры. «Муж был даже не никонианин, – рассказывает Мария Драницына. – Он говорил: я ни в Бога, ни в кого другого не это самое… Ты веришь – верь, я тебе не мешаю. А где, где в нашей округе можно было выйти замуж за старообрядца и нарожать детей? Никого не было. У меня и у мамы один муж был никонианин, но понимающий старообрядчество, принимающий все эти обряды. Потом мама вышла замуж второй раз – за моряка. Он уже – ни в кого. Он всё время в море ходил, так что мама нас крестила, а батька-то, наверное, и не знал, что мы крещёные были».

Родители Марии Драницыной

Фото: Антон Карлинер

Другое правило староверов – венчание заключается для продолжения рода. В общине бывали случаи, когда бездетным староверам церковь предлагала расстаться. Здесь мнения могут расходиться даже в одной семье. Если Анна Драницына говорит, что брак исцеляет от блуда и дети для сохранения семьи необязательны, то её мама считает, что «от безделья пойдет взгляд налево» и дети должны быть у всех староверов.

– Всё решается до свадьбы и желательно – в письменном виде, чтобы потом можно было показать: извини, ты так говорил. Если один из супругов не принимает крещение, он должен подтвердить, что не будет препятствовать исповеди детей. В семье всё должно быть правильно – либо надо к никонианам идти. История семьи должна сохраняться. И люди – одного поля ягоды.

Про воспитание: стой, молись, не бегай

Марина и Таисия – подруги-одноклассницы. Свободное время после уроков они проводят вместе, но в выходные встречи редкие: Тася ходит в воскресную православную школу, Марина ездит с мамой на службу к бабушке или в молебный дом.

– Тася зовёт Марину с собой в воскреску, но ей строго запрещено туда ходить. Я объясняю, например, что есть наша вера, есть пост. Бывает, и Тася придёт к нам и скажет: «У нас дома пост, мне конфеты нельзя». Марина: «А у нас тоже пост!», – рассказывает Анна. – Я поддерживаю их дружбу. У Таси семья хорошая, строгая, папа строгий, только они ходят в ту церковь, а мы в другую. Мне нравится, что они могут о вере поговорить. Помню, что мы с подружками в детстве в школьном туалете крестики друг другу показывали, чтобы нас никто не увидел. Сейчас можно быть уверенным, что матерей не посадят за это. А раньше могли.

) совершаются мирянами. Общины возглавляются духовными наставниками.

| Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) | |

|---|---|

| Общие сведения | |

| Основатели | братья Денисовы |

| Руководство | |

| Предстоятель | В. В. Шамарин |

| Центр | Санкт-Петербург |

| Кафедральный собор | Знаменский Соборный храм на Тверской |

| Территории | |

| Юрисдикция (территория) | Россия Россия Белоруссия Белоруссия Украина Украина Казахстан Казахстан Польша Польша Литва Литва Латвия Латвия Эстония Эстония Польша Польша США США |

| Богослужение | |

| Богослужебный язык | церковнославянский |

| Музыкальная традиция | знаменное пение |

| Календарь | юлианский |

| Статистика | |

| Учебных заведений | 2 |

| Монастырей | 2 |

| Приходов | около 500 |

| Верующих | около 400 тыс. |

| Сайт | pomorian.ru |

| Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) на Викискладе | |

В истории России известна и под другими названиями - Церковное общество Христиан-Поморцев , Старообрядческая Поморская Церковь и др.

Поморское согласие

Согласие старообрядцев-беспоповцев, которые после смерти последних дораскольных священников отказались от практики приёма беглых попов (беглопоповство), то есть священников, переходящих из Русской православной церкви . В условиях отсутствия священства службы стали вестись избранными грамотными мирянами. На основе иноческого соловецкого устава был создан Поморский устав для ведения службы мирянам, в котором были опущены слова, которые произносились священниками. Также в Поморье на реке Выг был организован Выговский монастырь , ставший духовным центром всего согласия с конца XVII до середины XIX века. По ним и всё согласие получило наименование Поморского. Выговский монастырь имел свои представительства в Петербурге и в Москве. В Петербурге представительством монастыря была Моленная на Моховой улице, закрытая властями в 1852 году.

История церкви

Начало крупнейшему духовному центру поморского согласия было положено в 1694 году , когда была основана община на реке Выг - Выговская мужская обитель (Выговское общежительство) под руководством братьев Денисовых . В рядом с ней основана женская Лексинская обитель. Выговская обитель прославилась составлением Поморских ответов , которые фактически стали апологетической основой для защиты Древлеправославия . Местные общины поморцев стали в начале XIX века важными экономическими центрами Севера России. В течение всего XVIII века среди староверов-поморцев велась полемика о бессвященнословном браке, то есть о возможности заключения брака в условиях отсутствия священства. В итоге брачный чин был утвержден в Выговском общежительстве на Соборе 1798 года . Несогласные с этим решением получили наименование старопоморцев, и постепенно влились в состав идеологически близких Филипповского и Федосеевского согласий. Благодаря введению брачного чина поморцы узаконили супружеские отношения, что со временем было признано и государством, что привело к возможности законной передачи имущества по наследству, и как следствие стало привлекательным для состоятельных староверов-беспоповцев.

Официальная церковная организация была образована после издания манифеста 17 апреля «О свободе вероисповедания». Первый Всероссийский собор поморцев прошёл -10 мая 1909 года в Москве, Второй - в 1912 году , оба - в Церкви Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке (Москва) . Церковное общество староверов-поморцев стало именоваться Старообрядческой Поморской Церковью. В XIX и XX веках в поморское согласие перешёл ряд больших федосеевских общин Ленинграда , Псковской , Новгородской областей , Поволжья , Прибалтики . Таким образом, в советское время поморцы стали самым многочисленным беспоповским согласием. Съезд христиан-поморцев в 1923 году разработал положение о церкви поморцев, предусматривавшее учреждение высшего Духовного совета и поместных (краевых, областных) духовных советов.

К концу 1930-х годов легальная церковная жизнь ДПЦ прекратилась: многие наставники были расстреляны, либо находились в заключении или на нелегальном положении. С тех пор «по нужде» стал широко распространен институт «наставниц» - женщин, руководящих общинами за отсутствием наставников-мужчин.

После присоединения Прибалтики к СССР , местный поморский христианский центр (Высший старообрядческий совет ), созданный в Вильно ещё в 1925 году , не стал закрываться, что послужило началом легализации беспоповского старообрядчества в СССР. В и 1974 годах в Вильнюсе (Вильно) состоялись Соборы ДПЦ, имевшие фактически всесоюзный характер и собравшие большое количество делегатов. Последний Собор, состоявшийся в советское время, прошёл в Вильнюсе в 1988 году , после чего начался процесс формирования поместных объединений ДПЦ в различных республиках.

«Темы»

Сейм: депутаты согласились обсудить православное Рождество

Поправки

предусматривают, что каждый работник имеет право один раз в год взять

оплаченный выходной в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Выбор конкретного дня должен быть заранее согласован с работодателем и

внесен в договор о найме. Если работнику по каким-то причинам придется

работать в свой личный выходной, то размер вознаграждения в этом случае

должен рассчитываться в двойном объеме. Предлагается внести в закон для

выбора следующие даты религиозных праздников: 6 января - День звезды

(Церковь адвентистов седьмого дня), 7 января - Рождество (Латвийская

Православная церковь, Древлеправославная Поморская церковь Латвии), 15

августа - День вознесения Девы Марии (Римско-католическая Церковь в

Латвии), Йом-Кипур или День искупления грехов (Латвийский совет

еврейских общин, дата меняется каждый год), 31 октября - День

Реформации(Евангелическо-

Ходят ли в музей на богослужение?

Председатель Совета

Челябинской Старообрядческой Поморской общины Древлеправославной

Поморской церкви Дмитрий Анфимович Каргаполов в прошлом армейский

подполковник, выпускник бронетанковой академии в октябре 2012 года в

очередной уже раз обратился в Правительство Челябинской области с

просьбой оказать содействие его религиозной организации в сохранении

исторических материалов, хранящихся в затопляемом молитвенном доме

общины.

ссылка: http://chel.mk.ru/article/2012/12/17/788290

Новости церковной жизни Древлеправославной Поморской Церкви

С 13 по 14 июля 2004 года в Санкт-Петербурге прошёл IV международный

слёт молодёжи Древ-леправославной Поморской Церкви. И вновь Невская

Старообрядческая Поморская Община гос-теприимно открыла двери перед

молодыми поморцами из разных регионов России, а также Бело-руссии,

Латвии и Литвы. Слёт предваряла праздничная служба Верховных Апостол

Петра и Пав-ла, которая задала духовный настрой предстоящим церковным

мероприятиям. Отслужив молебен Кресту, мы приступили к открытию слёта. С

приветственными речами высту-пили председатель Российского Совета ДПЦ,

настоятель Невской общины Олег Иванович Розанов и председатель Невской

общины Илларион Михайлович Петров, после чего каждый из нас

пред-ставился и подробно рассказал о жизни в своей общине.

ссылка: http://www.staroobrad.ru/modules.php?

Собор Древлеправославной Поморской Церкви