Плащаница из талсы. Научные исследования Туринской плащаницы: факты, теории и версии. Описание и научное исследование Туринской Плащаницы

Читайте также

Кандидат физико-математических наук В. СУРДИН.

Уже столетия этот невзрачный кусок ткани не дает покоя верующим и неверующим, ученым и священнослужителям, журналистам и криминалистам. Время от времени вспыхивают споры о том, что же такое на самом деле туринская плащаница - христианская святыня или подделка? Нерукотворное произведение или полотно художника? Никто не сомневается, что это документ эпохи, но не ясно - какой именно? Высказываются сомнения: можно ли восстановить истинную историю предмета? Журнал «Наука и жизнь» уже не раз обращался к этой теме (см. № 12, 1984 г.; № 3, 1989 г.; № 5, 1996 г.). Споры не стихают; в них участвуют не только богословы, но и ученые. Предлагаем вниманию читателей статью (с небольшими сокращениями и изменениями) из бюллетеня «В защиту науки», издаваемого комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН.

Наука и жизнь // Иллюстрации

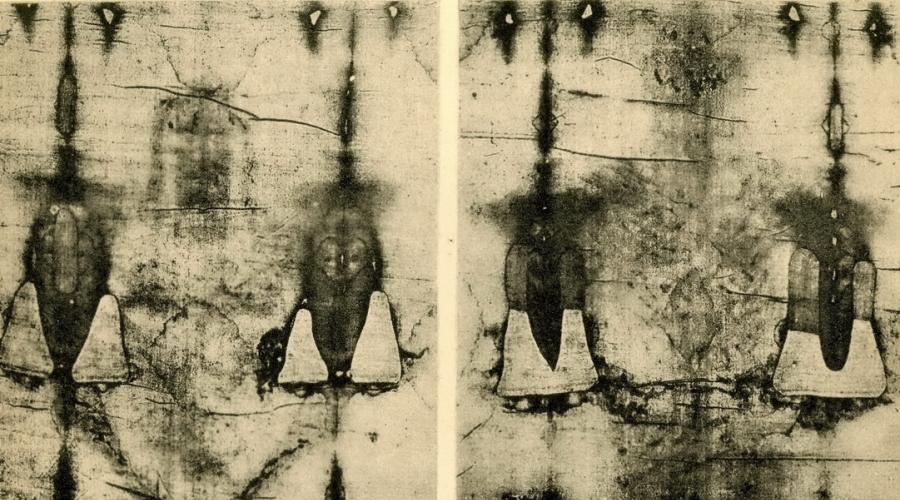

Туринская плащаница. Негативное изображение, полученное фотографическим способом, выглядит как позитив.

Изображение головы на позитивном фото (справа) и на негативном снимке (слева).

Фотография одного из предполагаемых пятен крови на плащанице (справа).

Подготовка плащаницы к выставке 1998 года.

Таб. 1. Результаты датирования Туринской плащаницы.

Еще несколько лет назад я даже не догадывался о грандиозном масштабе дискуссии, развернувшейся вокруг Туринской плащаницы. Все это было очень далеко от моей профессии - астрономии. Но, как выяснилось, в фокусе Туринской плащаницы скрестились не только исторические и богословские, но и научные проблемы. В этой статье я вкратце расскажу о них, а также о некоторых историко-детективных эпизодах, сопровождающих научное расследование данного феномена.

ЗАГАДОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО

В итальянском городе Турине, в церкви Святого Иоанна, хранится кусок полотна длиной 4,36 м и шириной 1,09 м, в который, по преданию, был завернут Иисус Христос после снятия с креста. Ткань будто бы пропитана пыльцой и вроде бы обрисовывает слабые контуры цветов, листьев и других частей растений. На ткани имеются два однотонных красновато-коричневых изображения человека (вид спереди и сзади). Без сомнения, изображен мужчина ростом около 1,8 м. Судя по ранам на голове, руках и ногах, можно заключить, что он перенес распятие на кресте. Характер изображенных ран позволяет предположить, что на мужчину надевали венок из веток с колючками, что его били палками и плетьми, пронзили копьем бок. Все эти пытки, согласно Новому Завету, вынес Иисус.

В течение столетий полотно было собственностью Савойской династии. Наиболее ранние сведения о нем датируются приблизительно 1350 годом: есть письменное свидетельство, что обладателем полотна был французский рыцарь Жофруа де Шарни, участвовавший в Крестовых походах. В 1453 году его внучка, Маргарет де Шарни, продала покрывало Луи и Анне Савойским, которые сначала держали его в Шамбери, а затем в Пьемонте. В 1532 году при пожаре покрывало было повреждено расплавленным серебром. В 1578 году оно было перевезено туда, где хранится поныне, - в Турин. В 1983 году, после смерти последнего короля Италии Умберто II, плащаница перешла во владение католической церкви.

Загадочное полотно вызвало недоверие уже в то время, когда его впервые предъявили общественности. Это произошло в 1355 году, когда Жофруа де Шарни передал плащаницу для показа публике в приходе Лире, к юго-востоку от Парижа. Вскоре это местечко наводнили паломники. В честь события были изготовлены специальные медальоны.

О сомнениях в подлинности плащаницы свидетельствуют архивные документы, собранные французским священником Улиссом Шевалье и опубликованные в 1900 году в сочинении «Критическое исследование происхождения святой плащаницы из Лире-Шамбери-Турина». В них говорится, что существовал художник, создавший загадочное полотно, и что хозяин покрывала не смог привести правдоподобных сведений о том, как приобрел плащаницу. Приводится и такой факт: в 1389 году французский епископ Пьер Дарси докладывал папе, что церковь наживается на покрывале, нарисованном «хитрым способом».

КТО ИЗОБРАЖЕН НА ПОЛОТНЕ?

В XX веке плащаница несколько раз выставлялась для публичного обозрения; последние ее показы проводились в 1978, 1998 и 2000 годах. После выставки 1978 года был разрешен ограниченный доступ исследователей к плащанице. Тогда группа ученых, в основном из США, произвела первое всестороннее обследование реликвии. Был сделан вывод, что на плащанице изображена реальная фигура человека, подвергнутого избиению плетьми и распятию на кресте. Отмечалось, что пятна крови содержат гемоглобин. Для верующих в историческую подлинность плащаницы это стало мощным аргументом «за».

Однако католическая церковь никогда не делала официального заявления по поводу подлинности Туринской плащаницы. Во время публичного показа плащаницы в Турине 24 мая 1998 года папа Иоанн Павел II сказал: «Плащаница бросает вызов нашему интеллекту. Она открывает свой сокровенный посыл только тем, кто наиболее близок ей своим смиренным и в то же время живым умом. Ее таинственное свечение ставит вопросы о происхождении и жизни исторического лица - Иисуса из Назарета. И так как это не имеет никакого отношения к вопросам веры, то церковь не может взять на себя смелость и ответить на них. Она доверяет науке задачу исследования того, что же случилось с полотном, в которое, по преданию, было завернуто тело нашего Спасителя. И церковь при этом настаивает, чтобы результаты исследования плащаницы были представлены общественности. Она предлагает ученым работать с чувством внутренней независимости и в то же время со вниманием к чувствам верующих».

Однако многие верующие относятся к Туринской плащанице как к святой реликвии. К выставке 1998 года было опубликовано несколько книг, авторы которых старались доказать подлинность покрывала в смысле его причастности к биографии Христа. Эти исследователи называют плащаницу словом «синдон», а себя - синдонологами. «Синдон» - слово греческого происхождения, изначально означавшее кусок ткани, который можно использовать и как плащаницу, что отличает ее от лицевого платка для вытирания пота. (Другое толкование этого названия - по предполагаемому месту происхождения плащаницы, которое называлось Сидон.) Среди сторонников подлинности плащаницы основную роль играет группа STURP (Shroud of Turin Research Project - проект исследования Туринской плащаницы) из США, созданная в 1970-х годах Джоном Джексоном и Эриком Джампером.

Синдонологи считают, что после снятия с креста Иисуса положили на покрывало, в которое затем и завернули. Поэтому контур тела отпечатался на холсте. Профессор теологии из Зальцбурга Вольфганг Вальдштейн предлагает другое объяснение. Он утверждает, что Христос «оставил своей церкви образ: поскольку тогда не существовало фоторепортеров, он сотворил чудо. В момент своего воскрешения в пасхальное утро он произвел вспышку света, вспышку огромной энергии».

Для доказательства того, что на покрывале изображен именно Иисус Христос, синдонологи ссылаются на большое количество признаков, которые согласуются с библейскими сведениями. Поклонники плащаницы также указывают на другие предметы с изображением Христа, которые существовали до XIV века: монеты, медальоны... Они убеждены: сходство изображенных ликов Христа доказывает, что еще до XIV века Туринская плащаница использовалась как оригинал для изготовления монет и других произведений искусства.

Однако скептики с этим не согласны. Если внимательно приглядеться, говорят они, то сходство старинных изображений Христа с отпечатком на плащанице не так уж велико. Единственное совпадение состоит в том, что везде изображен длинноволосый, бородатый мужчина. Кроме того, возникает вопрос: а не было ли само покрывало создано по какому-либо художественному оригиналу? Иными словами, все совпадения можно объяснить общностью традиций и стремлением к их сохранению. Еще великий теолог Августин жаловался, что нет никакой возможности узнать, как выглядел Иисус. С течением времени представление художников об облике Христа менялось. До III века Иисуса изображали с короткими волосами и без бороды. И только позже появились изображения бородатого, длинноволосого Христа. Изображение на Туринской плащанице довольно точно соответствует традициям искусства XIV века. Тот факт, что в то время были модны одноцветные изображения, усиливает предположение о том, что здесь мы имеем дело с работой художника.

Разумеется, искусствоведческий анализ - дело тонкое и неоднозначное. Тем не менее такой анализ был проведен итальянской комиссией, созданной в 1973 году. Она пришла к заключению, что это «работа художника». Искусствоведы считают, что внешний вид изображения на плащанице соответствует представлениям, принятым после 1300 года. С ними соглашаются историки; они отмечают, что в библейские времена евреи хоронили своих покойников со скрещенными на груди руками. Руки, сложенные на гениталиях, как изображено на плащанице, впервые появились на картинах с XI века и были уступкой стыдливости того времени. Покойников во времена Христа хоронили голыми, обрезанными и бритыми, что тоже не соответствует изображению на плащанице.

ТЕХНИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вопрос о том, как получено изображение, безусловно, важнейший. Исследования в этом направлении начались более ста лет назад. Член городского совета Турина, адвокат и фотограф-любитель Секондо Пиа сфотографировал 28 мая 1898 года туринское полотно с помощью камеры на пластинки размером 50(60 см. Проявляя пластинки в фотолаборатории при красном свете, он заметил ошеломляющий эффект: на негативе все детали были видны гораздо отчетливее, чем на позитиве. Сам негатив выглядел как позитивный снимок, что говорит о том, что изображение на плащанице как раз и является негативом. Многие современники не доверяли Пиа и считали молодое фотоискусство шарлатанством. Но в наши дни открытие Пиа служит у синдонологов основным аргументом сверхъестественности плащаницы.

Эффект негатива можно объяснить и не привлекая сверхъестественные силы. Техника рисования, известная как «негативное изображение», использовалась в Средние века. Каждый знает, что если к монете прижать бумагу и потереть ее карандашом, то можно получить «негатив» монеты. Если как «позитив» использовать барельеф (или же реальное человеческое тело), то получение такого изображения существовавшими тогда средствами выглядит вполне вероятным. Однако изображение на Туринской плащанице не является подлинным негативом. Если бы это был настоящий негатив, то темные волосы и кровь должны были выглядеть на негативе светлыми.

Кроме того, если принять гипотезу, что Туринская плащаница действительно зафиксировала подлинное тело Христа, то в глаза бросается ряд нелепостей:

Когда покрывало лежит на теле человека, оно прилегает к поверхности тела. Следовательно, если снять и разложить покрывало, привычные пропорции тела будут на изображении искажены. Например, отпечаток на той части, которая обволакивает лицо, будет шире лица, каким мы видим его спереди. Но на плащанице нет таких искажений;

Совершенно отсутствуют пустые места, которые должны появляться из-за складок. Изображение слишком гладкое для того, чтобы быть подлинным;

Отпечаток окровавленных ступней на покрывале геометрически не соответствует положению ног. Ступни лежащего человека обычно направлены пальцами вверх, а здесь ступни подошвами стоят на покрывале, и тогда колени должны быть согнуты;

Волосы человека, изображенного на Туринской плащанице, не спадают вниз, как это бывает у лежащего человека, а обрамляют лицо, как на картинах;

Руки и пальцы различной длины; так, одна рука на 10 см длиннее другой;

Кровь течет так, как это бывает на картинах второразрядных живописцев: по небольшой канавке, и не сворачивается, что было бы естественно. Тот, кому хоть раз попадала кровь на одежду, знает, какие при этом образуются пятна. Со временем они чернеют. А «кровь» на покрывале все еще красная.

В книге «Иисус умер не на кресте» (1998) журналисты Э. Грубер и Х. Керстен попытались привести экспериментальные доказательства того, что изображение могло быть получено методом «выпаривания». Керстен, побывав в сауне, намазался маслом и лег под полотняное покрывало. Появился отпечаток одной стороны его тела, однако без черт лица. Судя по фотографиям, приведенным в книге, на отпечатке ясно видно, что он снят с трехмерного оригинала, например, заметно определенное расширение в области бедер. На Туринской плащанице признаков «трехмерности» нет.

КРОВЬ ИЛИ КРАСКА?

Этот вопрос многие считают важнейшим, однако он же и наиболее запутанный. Два химических анализа ткани и вещества на ней были предприняты с согласия католической церкви еще в 1970-е годы. Первый анализ провела итальянская комиссия в 1973 году и пришла к заключению, что это «работа художника». На ткани обнаружили красноватое гранулированное вещество. Все специальные тесты на кровь дали отрицательный результат.

Во время проведения второго анализа, в 1978 году, эксперты наложили 32 клеевые полоски на покрывало и затем осторожно их содрали: 14 полосок были взяты из областей плащаницы, расположенных вокруг изображения Иисуса, 12 полосок приклеены к самому изображению, а 6 - на «кровавые» пятна. Полоски разрезали на две части, и один набор отдали микроаналитику Уолтеру МакКрону, а другой - Рею Роджерсу, которые исследовали частички вещества и волокна покрывала, прилипшие к полоскам.

МакКрон не обнаружил следов крови. Зато ему удалось найти окись железа (железистую охру) и киноварь. Этот второй компонент старые мастера получали из сернистой ртути и использовали как алый пигмент. Железистая охра присутствует только в области самого изображения, и ее нет в контрольных областях покрывала. А краска из сернистой ртути встречается исключительно в «кровавых» областях. Тот факт, что в живописи XIII и XIV веков киноварь часто использовалась для изображения крови, усиливает предположение о покрывале как о произведении искусства. Все это укрепило МакКрона во мнении, что покрывало побывало в мастерской художника. Но поскольку он считал возможным античное происхождение покрывала, то сделал вывод, что краску использовали дополнительно для более выразительной реставрации пожелтевших пятен, оставленных телом на покрывале. В своей книге «Судный день Туринской плащаницы», вышедшей в 1999 году, МакКрон приводит следующий курьезный случай: его жена, тоже исследователь, изучала клеевую полоску с одной старой французской картины. Результаты ее анализа оказались так похожи на результат анализа плащаницы, что МакКрон вначале предположил, что жена случайно перепутала в лаборатории свои полоски с полосками с плащаницы. Ведь исследуемая картина была как раз из той страны, где в XIV веке внезапно появилась Туринская плащаница. Факты постепенно склонили МакКрона к мысли, что плащаница - искусственное изделие.

Однако работы по химическому анализу плащаницы продолжались: Виктор Трион из Техасского университета в 1998 году заявил, что обнаружил кровь на Туринской плащанице. Ранее об этом же заявляли Алан Адлер и Джон Геллер, члены группы STURP. Фактически они представили доказательства наличия железа и белка на ткани. Но эти субстанции входят в состав темперы, водорастворимой краски, при изготовлении которой использовали яичные желтки и железосодержащие пигменты. Решающим здесь является то обстоятельство, что на ткани не удалось найти никаких других существенных составляющих крови, например калия, которого в крови в три раза больше, чем железа. Правда, позже появились сообщения, что на покрывале найдены следы ДНК. Наличие ДНК может, конечно, свидетельствовать в пользу наличия крови, но это очень слабый свидетель. После того как столько людей на протяжении столетий имели дело с покрывалом, было бы чудом, если бы на нем не осталось никаких следов прикосновения человека.

Думаю, вы согласитесь со мной, что история исследований туринского покрывала захватывает как истинный детектив. В ней скрестились тончайшие научные методики физиков, биологов и даже ботаников: исследуются ткань, красители и мельчайшие частицы цветочной пыльцы, застрявшие в нитях ткани и способные указать маршрут путешествия полотна. Из огромного количества публикаций сложно выделить надежные и непредвзятые, поскольку на исследования влияет напряжение, связанное со столкновением интересов фанатиков и ученых, церкви и науки. Изложенное выше - лишь малая часть того, что я узнал о Туринской плащанице за короткое время моего к ней интереса. Любой, кого привлекают подробности ее истории, без труда найдет их в литературе. А если воспользоваться Интернетом и набрать в поисковой системе два слова - «Туринская плащаница», то компьютер обрушит на вас мегабайты информации. Цель этой моей статьи в ином...

При первом же знакомстве с «туринской проблемой» я, как нормальный выпускник физфака МГУ, сразу же спросил себя: «Неужели нельзя объективно измерить возраст полотна и таким образом попытаться единым махом решить проблему фальсификации? Если полотну не 2000 лет, то никакой связи с библейскими историями у него нет - это подделка. А если ему 2000 лет, то это действительно уникальный исторический памятник, достойный внимания и глубокого изучения». Задав себе этот вопрос, я быстро обнаружил, что не один я «такой умный»: именно проблема возраста туринского полотна считается сейчас важнейшей и привлекает внимание как серьезных, так и не вполне серьезных ученых.

ВОЗРАСТ ПОЛОТНА

Современные научные методы предлагают много способов датировки исторического памятника: физико-химический, археологический, искусствоведческий, теологический (соотнесение библейских текстов с изображением на полотне) и другие. Но мне, как естествоиспытателю, наиболее надежным кажется именно физико-химический радиоуглеродный метод, основанный на распаде радиоактивного изотопа углерода и давно принятый на вооружение историками и археологами. Суть его такова. В земной атмосфере атомы углерода присутствуют в виде трех изотопов: 12 С, 13 С и 14 С. Легкие изотопы 12 С и 13 С стабильны, а тяжелый изотоп 14 С радиоактивен, время полураспада составляет 5730 лет. Однако его содержание в атмосфере Земли сохраняется приблизительно постоянным (один атом 14 С на 1000 млрд атомов 12 С), поскольку изотоп 14 С постоянно образуется в атмосфере из атомов азота под действием космических лучей. Растения, животные и другие организмы, поддерживающие газовый обмен с атмосферой, усваивают 14 С и при жизни содержат его примерно в той же пропорции, что и земная атмосфера. Но когда организм умирает, его обмен с атмосферой прекращается, 14 С больше не поглощается тканями и его содержание начинает медленно уменьшаться в результате радиоактивного распада. Если измерить в образце соотношение 14 С и 12 С, то можно определить возраст образца, точнее, время, прошедшее с момента его смерти. Чем меньше осталось атомов 14 С, тем старше объект.

Разумеется, детальная технология применения метода не так проста. В принципе, если бы было известно первоначальное содержание 14 С, можно было бы прямо вычислить возраст образца, исходя из закона радиоактивного распада. Но сначала следует убедиться, что образец не загрязнен более поздним углеродом. Затем нужно учесть, что атмосферное содержание 14 С колеблется, поскольку жесткое космическое излучение непостоянно; к тому же имеются переменные источники углерода (например, вулканы, а в современном мире - сжигание угля и нефти), влияющие на относительное содержание 14 С. Чтобы избавиться от этих неточностей, проводят калибровку метода с помощью древесных образцов, возраст которых точно известен по их годичным кольцам.

Таким образом, определение возраста происходит в три этапа:

1. Образец очищают от случайных, более поздних примесей.

2. Измеряют содержание изотопов углерода и с помощью закона распада вычисляют так называемый радиоуглеродный возраст (привязанный к 1950 году), который исчисляется в величинах «yr.BP» (years before present - лет до настоящего времени). Но этот радиоуглеродный возраст не рассматривается как истинный возраст образца, а выступает лишь как мера содержания 14 С. И при этом не имеет значения, что вместо реального времени полураспада 5730 лет используется так называемое время полураспада Либби (по имени создателя этого метода Уилларда Либби), принятое равным 5568 годам.

3. По радиоуглеродному возрасту с помощью калибровочной кривой определяют календарную дату образца, которая приводится в привычных значениях: годах нашей эры или до нашей эры.

Все эти детали давно известны специалистам; соотношение изотопов откалибровано по всей исторической шкале времени с использованием уверенно датированных образцов, в том числе и исторических памятников. Принципиальных проблем радиоуглеродный метод не имеет.

Именно этим методом можно наиболее точно установить возраст льняной Туринской плащаницы, как это делают историки и археологии в отношении всех подобных памятников животного и растительного происхождения. В 1970-е и 1980-е годы ученые неоднократно просили у владельцев плащаницы разрешения на проведение точной датировки. Однако им отказывали под тем предлогом, что для проведения исследования нужно было использовать большое количество ткани покрывала. Действительно, в те годы измерение изотопа 14 С проводили традиционным методом, определяя радиоактивность образца с помощью счетчика распадов. Но поскольку активность невелика, требовались образцы относительно большой массы: применительно к текстилю - 20-50 граммов, причем ткань пришлось бы измельчить. Однако затем соотношение изотопов стали определять методом масс-спектрометрии, основанным на разделении отдельных атомов в электрическом и магнитном полях. Чувствительность масс-спектрометрии очень высока, поэтому достаточно иметь полоску ткани размером 7(10 см, чтобы провести 12 измерений. Это обстоятельство облегчило принятие католической церковью в 1988 году решения об определении возраста плащаницы.

Первоначально для исследований выбрали семь лабораторий. Их перечень зафиксирован в так называемом Туринском протоколе. Однако затем начались трения между учеными и священнослужителями, и число лабораторий сократили до трех. У исследователей возникли опасения, что возможные случайные ошибки при исследовании одного из образцов дадут повод сомневаться в надежности исследований (семь образцов значительно повысили бы достоверность). К счастью, во всех трех лабораториях были получены близкие результаты, из которых следовало, что покрывало возникло в период между 1260 и 1390 годами. К этому мы еще вернемся.

Однако из-за отклонений от Туринского протокола, на которых настояла церковь, была изменена процедура отбора образцов. Ученым не разрешили присутствовать при взятии ткани, не была проведена непрерывная и документированная идентификация образцов, процедура не фиксировалась фотокамерой. Все это неизбежно привело к возникновению сомнений. Хотя опасение, что случайное отклонение, полученное в одной из трех лабораторий, поставит под вопрос общий результат, не оправдалось, отсутствие безукоризненно выполненного протокола исследования все же дает повод для различных спекуляций (см. таблицу 1).

Но вернемся к исследованию. Итак, образец плащаницы размером в несколько квадратных сантиметров разделили на три части и отправили в три независимых научных учреждения: в лабораторию геофизики Аризонского университета (США); в лабораторию археологии и истории искусства Оксфордского университета, выполнившую эту работу совместно с исследовательской лабораторией Британского музея (Великобритания); а также в Институт физики в Цюрихе (Швейцария). В каждой из этих лабораторий образцы поделили еще раз, очистили разными способами и проанализировали их углеродный состав. Всего было сделано 12 измерений. Сравнение результатов трех лабораторий дало радиоуглеродный возраст 691 % 31 yr.BP (см. таблицу). Календарный возраст, полученный с помощью калибровочной кривой, свидетельствует: с 95%-ной вероятностью время происхождения образцов лежит между 1262 и 1312 или 1353 и 1384 годами (здесь проявилась объективная неоднозначность калибровочной кривой). Возраст 2000 лет при этом практически исключается. Напомню, что наиболее ранние надежные сведения о плащанице датируются приблизительно 1355 годом. Средневековое происхождение плащаницы ни у кого из участников радиоуглеродной датировки не вызывает сомнений. Результат убедительно подтверждает гипотезу о том, что Туринская плащаница - работа художника XIV века. Казалось бы, научное исследование плащаницы на этом должно завершиться; но, как выяснилось, точку в этой истории ставить рано.

МОЖНО ЛИ СОСТАРИТЬ ТУРИНСКУЮ ПЛАЩАНИЦУ?

Собравшись написать о последних научных исследованиях этого исторического памятника, я не предполагал, что мне придется вести заочный спор со светилами российской криминалистики. Впрочем, спором это назвать трудно. Судите сами...

В журнале «Вестник Российской академии наук» в 2001 году была опубликована статья «К вопросу о датировании Туринской плащаницы». Ее авторы: Фесенко Анатолий Владимирович - доктор технических наук, начальник Института криминалистики; Беляков Александр Васильевич - руководитель Российского центра Туринской плащаницы; Тилькунов Юрий Николаевич - кандидат химических наук, начальник отдела Института криминалистики; Москвина Татьяна Павловна - кандидат химических наук, начальник отдела Министерства юстиции РФ. В этой статье выражено сомнение в точности радиоуглеродного датирования плащаницы, выполненного специалистами Англии, США и Швейцарии.

Авторы статьи указывают, что пострадавшая от пожара 1532 года плащаница, по историческим данным, подверглась реставрации, в процессе которой ее могли пропитывать растительными маслами и таким образом привнести в ее состав свежий органический материал, способный существенно изменить соотношение изотопов углерода, а следовательно - уменьшить ее радиоуглеродный возраст. Наши криминалисты экспериментально показали, что методика подготовки образцов плащаницы к радиоуглеродному исследованию, использованная, в частности, специалистами Оксфорда, не обеспечивает полного удаления из ткани плащаницы высохшего растительного масла. Если в ткань было внесено от 7,0 до 15,6% масла (по отношению к ее начальной массе), то после обработки в ней еще могло остаться от 1,8 до 8,5% масла. Этот результат выглядит вполне правдоподобно, хотя о точности чисел я судить не могу. Однако далее авторы статьи утверждают, что даже 5-7% масла достаточно, чтобы «сдвинуть» радиоуглеродную дату изготовления плащаницы с «начальной» (коей авторы a priori считают год распятия Иисуса Христа) к средневековой дате, полученной в указанных выше зарубежных лабораториях.

Согласитесь - потрясающий результат! Неужели специалисты трех мировых центров «проморгали» этот возможный источник ошибки? Разумеется, нет: достаточно открыть их работы, чтобы увидеть - они учли эту возможность. Перечисляя различные источники ошибок, влияющих на точность радиоуглеродной датировки, они указывают, что при измерении текстильных образцов главная опасность состоит в загрязнении, особенно жиром, маслом или копотью более позднего, чем сам образец, происхождения. Тот факт, что разные пробы в каждой лаборатории были очищены разными способами (в том числе ультразвуком), а результаты отдельных измерений хорошо согласуются друг с другом, говорит о незначительной роли загрязнения. Кроме того, если плащаница изготовлена в I веке, то даже 10%-ное ее загрязнение маслом в 1532 году дает ошибку в возрасте около 280 лет, то есть «омолаживает» плащаницу до III-IV веков н.э., но никак не до XIV века. Если же ткань изготовлена в XIV веке, то 10%-ное загрязнение маслом в XVI веке уменьшило бы ее радиоуглеродный возраст всего на 40 лет. И наконец, чтобы омолодить плащаницу на 1300 лет - с эпохи Иисуса Христа до середины XIV века, - необходимо пропитать ткань таким количеством масла, вес которого в несколько раз больше, чем вес самой ткани. А это очевидный нонсенс.

Так в чем же состоит находка российских криминологов? Как им удалось омолодить плащаницу на 13 столетий при помощи не более чем 7%-ного ее загрязнения маслом? А очень просто: они сделали это путем грубейшей математической ошибки, написав уравнение соотношения изотопов в такой форме, как будто бы в момент загрязнения в ткань плащаницы попадал только радиоактивный изотоп углерода 14 C, а не природная смесь всех изотопов углерода! Трудно поверить, что это случайная ошибка. Исходя из этого уравнения, авторы рассчитывают, какова была бы радиоуглеродная дата рождения плащаницы, созданной в начале I века, если бы неучтенное загрязнение маслом составило определенный процент (см. таблицу 2).

Мы неслучайно выделили загрязнение в 8,7%; как видим, именно при таком содержании неотмытого масла, по расчетам наших криминологов, радиоуглеродный возраст плащаницы совпал бы с датой ее загрязнения. Не надо быть большим ученым, чтобы понять: подобное омоложение возможно лишь в том случае, если вещество древней ткани полностью замещено свежим органическим веществом производства 1532 года. Полностью, а не на 8-9%. Последние же столбцы таблицы выглядят полной фантастикой: при 11,5%-ном загрязнении, произведенном в XVI веке, ткань плащаницы должна быть изготовлена в наши дни! Ну а затем уже она попала в эпоху Иисуса Христа... Тут без машины времени не обойтись!

По правде говоря, мне жаль, что нашим криминалистам не удалось сказать своего слова в мировой «плащаницелогии». Ведь среди них наверняка есть грамотные специалисты, и задача для них, безусловно, интересная. Но как опытные эксперты не могли не заметить своей столь очевидной оплошности? Не буду гадать, я астрофизик, а не сыщик.

Ради объективности можно вспомнить, что в дискуссии вокруг плащаницы промахи и даже подвохи допускались и раньше. Например, в 1989 году физик Томас Филлипс из лаборатории высоких энергий Гарвардского университета предположил, что в момент воскресения Христа его тело испустило мощный импульс тепловых нейтронов (а почему бы и нет - что мы знаем о физике воскресения?). При этом некоторые ядра изотопа 13 С, захватывая нейтроны, могли превратиться в ядра 14 С, «омолодив» таким образом ткань плащаницы с точки зрения радиоуглеродных исследований. Хотя всем было ясно, что эта идея относится к разряду «Физики шутят», она была тщательно проанализирована специалистами. Были найдены аргументы, например нормальный изотопный состав других химических элементов ткани, полностью отвергающие эту гипотезу.

Иногда слышны упреки, что, мол, серьезные ученые пытаются отмахнуться от проблемы Туринской плащаницы, что наука не способна разгадать природу этого исторического памятника. Это странно слышать: любой документ XIV века (и уж тем более I века!) бесконечно ценен для науки, для истории культуры. Именно поэтому так придирчиво стремятся ученые установить его подлинность. Установить истинную, а не мифическую историю Туринской плащаницы - цель научного исследования. К сожалению, этот памятник культуры в полной мере так и не попал в руки ученых. Но и о том немногом, что удалось сделать квалифицированным исследователям, некоторые «комментаторы» упоминают вскользь или с явными искажениями. Уверен, со временем тайна Туринской плащаницы будет разгадана: ученые раскрывали и не такие тайны!

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнов С., Жуковская Н. Туринская плащаница: отпечаток тела или творение художника // Наука и жизнь, 1984, № 12, с. 102.

Лик на плащанице // Наука и жизнь, 1996, № 5, с. 49.

Сурдин В. Г. Ошибка при решении элементарной задачи// Вестник РАН, 72, 2002, № 6, с. 543-544.

Туринская плащаница - творение художника// Наука и жизнь, 1989, № 3, с. 157.

Фесенко А. В., Беляков А. В., Тилькунов Ю. Н., Москвина Т. П. К вопросу о датировании туринской плащаницы // Вестник РАН, 2001, № 10, с. 915-918.

Черных Е. Н. Биокосмические «часы» археологии // Природа, 1997, № 2, с. 20-32.

Damon P. E., Donahue D. J., Gore B. H., Hatheway A. L., Jull A.J.T., Linick T. W., Sercel P. J., Toolin L. J., Bronk C. R., Hall E. T., Hedges R.E.M., Housley R., Law I. A., Perry C., Bonani G., Trumbore S., Woelfli W., Ambers J. C., Bowman S.G.E., Leese M. N., Tite M. S. Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin // Nature, 1989, v. 337, p. 611-615.

G ove H . E . Relic, Icon or Hoax - Carbon Dating the Turin Shroud. - Institute of Physics Publishing. London, 1996.

Gruber E. R., Kersten H. Das Jesus-Komplott. - Langen Mueller, Muenchen, 1992.

Nickell J. (1998a) Inquest on the Shroud of Turin.- Latest Scientific Findings. Prom. Books., Amh., NY.

Сказание о Священном Полотне, которым было покрыто Тело умершего Христа Спасителя

По Виньону: соч. «Le Linceul du Christ»

Самые ранние исторические сказания о Священном Полотне относятся к VII веку. В разных записях того времени говорится о Полотне, покрывавшем Тело умершего Христа, на котором осталось Его изображение, но не говорится определенно ни о величине полотна, ни о характере изображения на нем; также трудно понять, где оно находилось. Более определенные сведения дают нам христианские паломники XI-го века; от них мы узнаем о Плащанице, т.е. о погребальных пеленах Христовых, находившихся у византийского императора. Но самое важное и определенное свидетельство принадлежит Роберту де Клари, относящееся к 1203 году, а также запискам его современника графа Рианта. Они сообщают, что в Константинополе в Императорской часовне, при храме Влахернской Богоматери среди замечательных священных реликвий находился сидониум, или то полотно, которым было обвито тело умершего Христа и на котором был виден Его отпечаток. Каждую пятницу развертывали эту ткань, и народ поклонялся этой святыне. Затем граф Риант рассказывает: когда крестоносцы разграбили побежденный ими Константинополь, то Влахернская капелла была не тронута, что исторически вполне верно. Одному епископу из Труа, находившемуся при войсках крестоносцев, по имени Гарнье де Тренель поручено было охранять все реликвии императорской капеллы. Но он вскоре умер (1203 г.), оставив список предметов, вверенных его охране; в этом списке не упоминается о Плащанице.

Из упомянутых предметов многие были отправлены им в Европу; Плащаницы среди них не оказалось. Куда же девалась она? Об этом нет сведений.

Далее высказывается предположение, что епископ Гарнье де Тренель оставил у себя Плащаницу как самую важную из вверенных ему священных реликвий, быть может, имея намерение привезти с собой эту Святыню в свой родной город Труа, но смерть помешала ему осуществить это намерение, и он мог завещать кому-либо из важных рыцарей Шампани отвезти ее на родину.

С этого времени о Святой Плащанице нет никаких исторических указаний, где и у кого она находилась.

Но вот в 1353 году один знатный владелец Шампани граф Жофруа де Шарни I принес в дар Лирийскому аббатству, основанному им близ города Труа, Плащаницу как подлинное полотно, которым было обвито Tело Умершего Христа и на котором остался Его отпечаток. Но откуда де Шарни получил Плащаницу, мы не имеем точных указаний: известно только, что Она с незапамятных времен находилась в замке де Шарни и члены этой фамилии говорили, что эта Плащаница досталась их предку как военная добыча с востока. Здесь является предположение, не находился ли этот предок де Шарни в числе тех знатных рыцарей-крестоносцев, которые овладели Константинополем в 1203 году, и не получил ли граф де Шарни Плащаницу Христа от умирающего епископа де Тренель из Труа для того, чтобы отвезти эту Святыню в родной город?

Слух о чудесной Плащанице распространился среди народа, и толпы богомольцев стали приходить поклониться этой Святыне. Но епископ порода Труа Генрих Пуатье нашел нужным прекратить это паломничество: он не верил в подлинность Плащаницы и считал изображение на ней делом руки плохого живописца. В 1353 году она была возвращена обратно прежнему владельцу графу де Шарни, и он хранил ее у себя все время, пока Шампань страдала от войны и чумы. Тридцать четыре года о ней не упоминается.

В 1389 году опять возобновляется поклонение этой Святыне. Но новый епископ города Труа Петр д’ Арсис также, как и его предшественник Пуатье, не хотел верить в ее подлинность и, чтобы покончить с этим спорным вопросом, отправляет папе Клименту VII послание, в котором пространно высказывает свое убеждение о неподлинности Плащаницы, прилагая при этом вымышленное письмо, будто бы найденное им, в котором какой-то неизвестный живописец признавался, что Плащаница написана им. Папа благосклонно отнесся к этому посланию и приказал буллой считать Плащаницу простой живописью. Тогда каноники вынуждены были снова возвратить ее зятю и наследнику Жофруа II де Шарни Гумберту, графу де ла Рош и владетелю Виллерсекселя и Лиреи. Затем вдова Гумберта Маргарита де Шарни в 1452 году передала Плащаницу во владение герцогов Савойских. В 1502 году 11-го июня она была торжественно внесена в капеллу замка Шамбери, а в 1503 году пожар уничтожил часть капеллы и Плащаница едва не погибла в пламени; но огонь не коснулся самого изображения, оставив лишь следы по сторонам на согнутых краях.

Королевский дворец и Палаццо Мадама. Турин. Фото 1880 г.

На эти прожженные места были потом наложены заплаты из белой шелковой матеpии, а через два года, в 1534 году, края Плащаницы были окаймлены для большей прочности особой тканью и она была положена на подкладку из шелковой материи.

Архиепископ Миланскийсв. Карл Баромей очень желал поклониться этой Святыни, но не имел сил совершить большого путешествия во Францию, где находилась она, и тогда в 1578 году Плащаница была перенесена в итальянский город Турин и помещена в королевской часовне при соборном храме Иоанна Крестителя; с того времени она стала именоваться Туринской. Плащаница была сложена и помещена в металлический ларец с несколькими замками, ключи от которых хранились у итальянского короля, у папы и у местного епископа Турина (1).

В 1691 году Себастиан Фальфре заменил подкладку ввиду ее ветхости, новой из черной шелковой ткани, и наконец 28апреля 1868 года принцесса Клотильда дала другую подкладку.

В продолжение ХIХ-го столетия пять раз вынимали Плащаницу в особенно торжественных случаях. В последний раз она была вынута в 1868 году по случаю бракосочетания принца Гумберта.

В мае 1898 года в Турине была устроена выставка наиболее замечательных произведений религиозно-церковного искусства. С разрешения итальянского короля на этой выставке была показана и Плащаница Христа. Ее необычайный вид возбудил к ней серьезное внимание. Для археологов Плащаница явилась совершенно новым необъяснимым предметом: ничего подобного ей не встречалось ранее. Теперь настало время беспристрастно и внимательно исследовать эту таинственную Плащаницу и выяснить ее значение.

Мнения разделились: одни желали видеть в изображениях на Плащанице не более как плохую, выцветшую живопись, не заслуживающую особенного внимания; громче всех высказывал это мнение ученый богослов каноник Шевалье, не давая при этом никаких технических или исторических подтверждений своего мнения. Те же, которые внимательно и беспристрастно исследовали Плащаницу, приходили к твердому убеждению, что изображения на ней не живопись и что они получились непосредственно от тела умершего человека, но как это произошло, оставалось для них тайной.

Тогда известный ученый доктор химии Поль Виньон решил сделать опыт, научным путем объяснить происхождение отпечатков на Плащанице.

Он в продолжение двух лет с помощью некоторых своих ученых товарищей сделал целый ряд химико-физиологических опытов и исследований и пришел к твердому научному убеждению, что при тех условиях погребения Христа, о которых рассказывают евангелисты, отпечатки на полотне, которым было обвито Тело Христа, могли получиться. Свои научные исследования он подробно изложил в книге «Le Linceul du Christ». В заключение он говорит:

«Туринская Плащаница представляет поразительное явление с научной точки зрения. Не имея в пользу своей подлинности последовательных и достоверных исторических данных, она сама неопровержимо ясно говорит о своей нерукотворности: история ее происхождения начертана на ней самой; каждый может прочесть эту дивную историю, с которой мы уже ознакомились».

Невольно возникает вопрос о ее раннем происхождении: откуда и как попала Плащаница в Константинополь? Об этом нет никаких исторических документальных свидетельств; остается лишь делать историко-психологические предположения, которые в некоторых случаях ближе подходят к истине, чем писаные документы. Евангелисты повествуют, что пелена, которой было обвито Тело умершего Христа, по Его Воскресении лежала на полу погребальной пещеры. Первыми ее увидели Его ученики Иоанн и Петр и жены-мироносицы. Всего вероятнее, что кто-либо из женщин, быть может, Мария Магдалина, взяла эту пелену как благоговейную память о Сыне Человеческом, Воскресшем Христе, и затем эта пелена как великая Святыня для верующих переходила из рода в род, пока наконец не достигла Константинополя, где царица Елена (в IV веке) усердно собирала в Палестине и других местах, не щадя трудов и средств, наиболее важные религиозные предметы, которые затем помещались в храме Влахернской Богоматери.

В настоящее время Святая Плащаница, развернутая во всю длину и укрепленная в раме за стеклом, утверждена над алтарем в королевской часовне при храме Иоанна Крестителя.

Описание и научное исследование Туринской Плащаницы

Каким путем получились изображения на Туринской Плащанице – живопись это или нечто другое, таинственное? На этот вопрос в конце девяностых и в начале девятисотых годов даны были два ответа.

Ученый богослов каноник Шевалье и другой каноник Шануан, как и их отдаленные предшественники католические епископы Петр д’ Арсис и Генрих Пуатье, продолжали настаивать на том, что изображение на Плащанице есть не более, как плохая выцветшая живопись, не заслуживающая особенного внимания . Совсем иначе объяснял изображения на Плащанице доктор химии Поль Виньон; он утверждал, что эти отпечатки получились непосредственно от Тела умершего Христа. Кому же из них верить: ученому богослову Шевалье или доктору химии Виньону? Вопрос этот для очень многих является затруднительным. Разрешить его может с полным правом только живописец, знающий все роды живописи. Один из таких живописцев, который тщательно исследовал Туринскую Плащаницу, говорит о ней следующее: «Я имел полную возможность, рисуя с Туринской Плащаницы, изучить изображения на ней. Свои исследования я и излагаю здесь, насколько возможно, наглядно и подробно, а также и непосредственный логический результат этих исследований».

Вот перед нами очень тонкая, ветхая, местами порванная желтоватая ткань длиною 4 м 36 см (около 6 аршин 6 вершков) и шириною 1 м 10 см (около 1 аршина 6 вершков). Посредине этого полотна во всю его длину мы видим бледно-коричневые пятна, которые намечаю собою человеческую фигуру, совершенно обнаженную, в натуральную величину, с двух сторон: лицевой и спинной. Головы этих изображений прикасаются одна к другой в центре полотна и расходятся в противоположные стороны, касаясь оконечностями ног краев полотна. По обеим сторонам этих изображений во всю длину полотна идут узкие темные, как бы обуглившиеся полосы. В некоторых местах этих полос видны наложенные заплаты из белой шелковой материи различной величины и формы. Эти полосы (их две) находятся на равном расстоянии от продольных краев полотна. Таков общий вид Плащаницы.

Теперь подойдем ближе и насколько возможно внимательно, детально исследуем эти изображения. Начнем с головы лицевого изображения. Черты лица как будто имеют негативный характер, т.е. там, где должны быть тени, мы видим светлые пятна и, наоборот, где должны быть светлые места, там мы видим тени. Глазные впадины светлые; одно светлое пятно несколько болеe другого глазного пятна. В середине этих светлых пятен замечаются небольшие темноватые пятнышки, окруженные особенно светлыми узкими продолговатыми кольцами. Нос и лоб темные, губы не имеют определенного очертания, волосы вокруг головы светлые, борода и усы темные. По этому изображению трудно составить себе какое-либо понятие о характере лица.

Очертание плеч едва намечается, контура шеи и ключиц, a также плечевых частей и боковых контуров туловища совсем не видно: на этих местах проходят светлые полосы почти такого же тона, как и окружающий изображение фон полотна. Темноватыми пятнами намечается нижняя часть груди, а также область живота. Предплечья видны отчетливо, кисти рук находятся внизу живота. Особенно хорошо видна кисть правой руки, которая лежит на левой, едва заметной. Спускаясь ниже, мы едва различаем очертания бедер; правое бедро виднее левого: оно выражено узкой полосой. Коленные чашки видны отчетливо темноватыми пятнами; контуры голеней совершенно расплываются, их трудно определить. Затем следуют недостаточно ясные очертания окончаний ног, так как здесь образовались складки подвернутого полотна.

Переходя затем к верхнему изображению спинной стороны, начнем с головы. Очертания волос, длинными прядями падающих на спину, ясно видны; высоко поднятые плечи и лопатки темными пятнами дают определенное очертание, спина значительно светлее; боковых контуров совсем не заметно, так же, как и плечевых частей. Темными пятнами ясно отмечены ягодицы (седалищные части); бедра и голени не ясны, пятки обрисовались отчетливо. На изображениях лицевом и спинном мы видим в некоторых местах темно-коричневые, довольно сильно выраженные пятна различной формы и величины. Это следы крови. На лицевом изображении на правой стороне лба мы видим вертикальную полоску. В левом боку, несколько ниже груди, видна чечевицеобразная, в 4 с половиной сантиметра длины, рана, ниже которой – кровавое пятно с небольшими струйками. В запястье правой руки такая же рана, от которой идут струйки крови по предплечью; такие же струйки крови видны и на левом предплечье. На спинном изображении кругом головы, в волосах, мы видим несколько кровавых пятен. На левом плече замечаем такие же кровавые продольные полоски.

Начиная от плеч, вся спина покрыта тонкими, едва заметными рубцами длиною, приблизительно, в 3 сантиметра; на концах этих рубцов у позвоночника в разных местах заметны более сильно выраженные небольшие пятнышки. Такие же рубцы слабо видны и на ногах до пяток; под пятками мы видим большие кровавые пятна. Еще мы замечаем на всем полотне Плащаницы в разных местах черные узкие полосы различной длины, которые идут в поперечном направлении; они пересекают некоторые части изображений, а также заметны и на продольных краях полотна. Эти узкие полосы означают порванные места; из их узких отверстий сквозит темная подкладка. На изображениях замечаются также слабые пятна от загрязненной воды, получившиеся, вероятно, при тушении пожара.

Наши тщательно исследованные изображения на Плащанице приводят к твердому, несомненному убеждению, что эти изображения не есть живопись. На Плащанице нет ни малейшего следа какой-либо краски, никакого движения кисти или карандаша. Здесь мы видим только пятна отпечатка; совсем отсутствуют определенные контуры, столь обязательные для каждого живописца, тем более когда вокруг изображений нет красочного фона; ни малейшего уплотнения полотна в местах видимых пятнистых изображений. Едва заметные поперечные складки тонкого полотна, нигде не задерживаясь, свободно проходят во всех поперечных направлениях.

С Плащаницы была снята фотография. Получился удивительный негатив: на нем отпечаталось позитивное изображение. Следовательно, видимые изображения на Плащанице суть негативы. Теперь перед нами находятся два позитивных отпечатка большого формата: один – головы, немного менее натуральной величины; другой отпечаток–всей фигуры с лицевой и спинной стороны. Изображения рельефно выделяются на темном фоне полотна. Пятнистость отпечатков Плащаницы здесь особенно отчетливо передалась; характер этих пятен окончательно убеждает нас, что это не есть живопись: такие пятна невозможно сделать кистью, и делать их искусственно было бы бессмысленно, да еще в негативном виде, что уже совсем невозможно. Рассматривая в лупу эти отпечатки, мы не нашли в них ни малейшего следа какой-либо ретуши. Вся поверхность полотна Плащаницы была покрыта едва заметными мелкими, как бы смолистыми бугорками (2) .

Начнем рассматривать лицевой отпечаток с головы. Лицо поражает своей значительностью, своей духовной красотой. Какое величаво-спокойное выражение, на котором заметны еще следы испытанных страданий! Какая духовная мощь сказывается во всех чертах лица!

Теперь рассмотрим детально это лицо. С левой стороны мы видим слипшиеся от пота и крови пряди волос, спустившиеся на лоб; струйка крови с левой стороны лба, выходя из-под волос, протекает к брови, задерживаясь по пути в двух поперечных морщинах лба; в темных глазных впадинах неясно намечаются очертания закрытых глаз; но в правом глазу отчетливо видны ресницы, некоторые из которых как бы слиплись; на левом же они едва заметны. Контура нижней части носа совсем не видно (3) ; едва намечены ноздри. Правая сторона лица отпечаталась яснее левой; на всем лице особенно отчетливо отпечатались губы (4) ; усы – в виде широких белых пятен, не имеющих формы; несколько прядок волос от усов местами прикрывают часть верхней губы. Небольшая белая борода, несколько раздвоенная посредине, концы которой сдвинуты немного в сторону. Боковых сторон лица и ушей совершенно нет: на этих местах лежат тени, а потому освещенное лицо кажется несколько удлиненным, на щеках и носу лежит узкой полосой поперечная слабая тень.

Волосы, окаймляющие лицо, темные и волнистые, обрываются у плеч. Белый цвет бороды и усов, а также некоторая пятнистость и местами загрязненность отпечатка, делают лицо старым.

Теперь с таким же вниманием рассмотрим изображение целой фигуры с обеих ее сторон. Как позитивные отпечатки, они имеют обратный характер с негативом Плащаницы. Шея, ключицы, плечевые части, а также боковые контуры туловища покрыты тенью, сквозь которую не видно очертаний. Нижняя часть груди ясно видна; менее заметен живот. В правом боку видна поперечная рана; под раной – большой сгусток крови. Особенно ясно отпечатались предплечья; кисть левой руки с тонкими, несколько согнутыми пальцами отчетливо видна во всех деталях; она лежит на правой – едва заметной. В запястье левой руки – кровавая рана, от которой идут по предплечью кровавые струйки, огибая впадины мышц; такие же кровавые следы заметны и на правом предплечье. Спускаясь ниже, мы почти не замечаем бедер; только на левом бедре – едва заметная полоса. Коленные чашки отпечатались с фотографической точностью; голени расплываются в неясных очертаниях; так же неясны обе стопы.

Перейдем теперь к спинному отпечатку. Длинные волосы с головы падают на спину. Небольшие кровавые пятна окружают голову. Затем мы видим очертания высоких плеч; на правом плече замечаются кровавые продольные полоски. Лопатки ясно отпечатались, спина менее ясно, рук совсем не видно. Седалищные части обрисовались отчетливо, бедра и голени слабо намечаются, икры виднее, пятки отпечатались рельефно, под ними образовались сгустки крови. На спине и ногах мы видим те рубцы, о которых мы подробно говорили, описывая кровавые знаки на самой Плащанице.

Темно-коричневые отпечатки крови на негативе Плащаницы, а также черные полосы на порванных местах полотна, на позитивном отпечатке фотографии получились белыми.

Теперь возникает неизбежный серьезный вопрос: каким путем могли получиться эти отпечатки на полотне плащаницы?

На этот вопрос французский ученый доктор химии Поль Виньон отвечает, что эти отпечатки могли получиться естественным путем. Он говорит: «Если тело человека, умершего от тяжелых физических страданий, вскоре после смерти покрыть полотном, пропитанным смолистым веществом как, например, алоэ и смирна, то пары аммиака, выделяемые телом, касаясь смолистой поверхности полотна, оставляют на нем коричневато-бурые отпечатки форм тела, покрываемых этим полотном. Но действие аммиака происходит только на очень близком расстоянии, и самые отчетливые отпечатки частей тела получаются там, где полотно непосредственно касалось этих частей, которые могут быть отпечатаны рельефно, фотографически; по мере же удаления полотна от частей тела действие аммиака ослабевает и на сравнительно большем удалении полотна совсем прекращается. Но пары аммиака нечувствительны к цвету тех частей тела, которые он проявляет на полотне, и получается такое впечатление, как будто и тело, и волосы имели одну общую окраску» (5) . Так Виньон объясняет нам тайну отпечатков Туринской Плащаницы. Эти объяснения мы можем проверить наглядно.

Возьмем тонкое полотно в длину и ширину Туринской Плащаницы, расстелем его по полу во всю его длину, положим на него совершенно обнаженного человека спиною такт, чтобы голова касалась средины полотна, положим кисть левой руки на правую внизу живота, согнем несколько в коленах ноги; затем вторую половину полотна перекинем через голову и покроем ею лицевую сторону до ножных пальцев; оно плотно ляжет на лбу, носу, губах и бороде, отойдет несколько от глазных впадин и боковых сторон носа, слегка коснется щек и сравнительно на большее расстояние удалится от боковых частей лица и ушей. И вот мы видим па Плащанице ясно отпечатанными те части лица, которых коснулось полотно; менее ясно – те части, от которых полотно несколько отступило и совсем не получилось отпечатка, где полотно значительно удалилось: здесь очевидно края полотна были приподняты так же, как от боков туловища и плечевых частей.

То же самое мы видим и на остальных частях тела: полотно, спускаясь с головы, удалилось от шеи, ключиц, плечевых частей и боковых сторон туловища: в этих местах отпечатка не получилось, едва отметились очертания плеч. Затем полотно коснулось нижней части груди, не касаясь близко живота, легло на кисть правой руки и на оба предплечья, которые отчетливо отпечатались; потом, спадая ниже, не касаясь бедер, полотно ляжет плотно на несколько согнутые колени, отпечаток которых получится во всех деталях.

Перейдем теперь к спинному отпечатку. Он даст нам тоже самое: затылок, плечи, лопатки и ягодицы, которых плотно коснется полотно, отпечатаются отчетливо, поясница слабее; ниже полотно не коснется бедер и голеней подогнутых ног, пройдет под пятки, которые рельефно оставят свой след; отпечаток бедер получится слабый, икры более ясны; от плечевых частей полотно было далеко и потому опечатка их мы не получим так же, как и контуров всего туловища.

Вот наглядное объяснение неровностей отпечатка на Плащанице, а также и воздействия складок полотна на отпечаток, так, например, полотно сдвинуло несколько в сторону концы бороды; выпуклая наружу узкая складка полотна поперек лица дала легкую полосу тени, идущую по щекам и середине носа, которую мы заметили на позитивном отпечатке. Выпрямленное затем полотно немного удлинило часть лица, начиная от названной складки; неровные складки полотна на оконечностях ног дали неясный отпечаток.

Но каковы бы ни были мнения относительно научных доказательств Виньона, остается одно несомненным, что изображения на Плащанице не есть дело человеческих рук.

Но кто же был этот умерший мученик, который оставил отпечаток своего тела на этом полотне? И какие страдания предшествовали его смерти? (6) .

Полотно, которым было обернуто тело умершего, заставляет предполагать еврейский обряд погребения. Пробитые раны в запястных сочленениях и кровь, струившаяся от них по предплечьям, указывают на то, что руки были приподняты вверх; рана с правой стороны груди и вертикально истекшая из нее кровь, заставляют предполагать, что тело находилось в таком же вертикальном положении. На заднем отпечатке от плеч до пяток мы заметили кровавые рубцы, которые могли получиться от бичевания.

Во всемирной истории мы находим только одно сказание о таком великом страдальце: это – сказание Евангелистов о Христе. Они повествуют, что, когда Христос был взят и приведен на суд к Пилату, воины Пилата глумились над Христом, обвили Его голову терновником, венчая как Царя Иудейского.

Вот эти видимые раны на отпечатках Плащаницы вокруг головы – от шипов терновника. Затем они сняли с него одежду, привязали к столбу и бичевали Его. Римский бич состоял из нескольких тонких и длинных ремней, прикрепленных к рукоятке; на концах этих ремней находились маленькие граненые шарики, которые при ударе бича рассекали кожу. Эти кровавые рубцы на спине и ногах от бичевания и маленькие сгустки крови от металлических шариков мы видим на Плащанице.

После сего заставили Его нести крест па Голгофу. Вот те кровавые ссадины на правом плече от тяжелого креста, который мы видим на Плащанице. На Голгофе, снова обнажив Христа, положили Его на крест, растянули руки по горизонтальной перекладине креста и, пронзив запястья рук длинными гвоздями, вбили их в перекладину (6) , а также и ноги через голеностопные сочленения к нижнему концу креста и подняли Его вертикально. Вот те кровавые следы ран на руках и ногах, которые мы видим на Плащанице. Рана с правой стороны груди – это та рана от копья, о которой говорит евангелист Иоанн. А вот что повествуют нам евангелисты о погребении Христа:

«Был час девятый по полудни, когда Христос умер на кресте, и вот некто богатый человек Иосиф из Аримафеи, член синедриона и тайный ученик Христа, пришел к Пилату просить, чтобы он позволил ему снять с креста Тело умершего Христа и похоронить Его; Питать разрешает. Тогда Иосиф покупает необходимые погребальные пелены, идет на Голгофу, снимает тело с креста и вместе с Никодимом относя его к недалеко находящейся погребальной пещере; здесь они расстилают на земле длинное полотно, предварительно пропитав его ароматическими смолистыми веществами – алоэ и смирной (7) . На это полотно они кладут спиною Tело Христа головою к центру полотна, другой половиной полотна через голову покрывают лицевую сторону до самих оконечностей ног.

Был уже вечер пятницы, когда по еврейскому закону прекращались всякие дела, и потому они должны были отложить полный погребальный обряд до третьего дня. Такими образом, Tело не было обмыто и помазано ароматами по обычаю богатых евреев (ибо ароматические смолы стоили дорого). Не было также покрыто Тело Умершего платком, что было необходимо при погребении каждого умершего еврея; предназначенный для этого платок был оставлен на полу пещеры, а Tело, обернутое только одними полотном, положили в нишу, высеченную в задней стене пещеры.

Затем вход в пещеру закрыт был плотно каменной плитой, и была поставлена стража для охраны этой гробницы. Так прошла суббота. На третий день рано утром приходят женщины, которые веровали во Христа, и приносят приготовленные ими ароматы, чтобы помазать Тело Христа для окончательного погребения, и видят, что отверстие пещеры открыто, камень, закрывавший его, лежал в стороне, а в погребальной пещере не было Тела Христа. Они в страхе кинулись назад и одна из них, Mapия Магдалина, бежит и возвещает ученикам Христа Петру и Иоанну о том, что они видели. Тогда ученики поспешно идут ко Гробу и видят там одну только пелену, которая покрывала Тело Христа, лежащею на земле и отдельно от нее лежащий головной плат, сложенный так, каким оставил его Иосиф Аримафейский.

Это, по-видимому, незначительное упоминание о плате очень важно: оно показывает, что Тело Христа было обвито только одним полотном; если бы платок был положен на Его Лицо, тогда на полотне Оно не отпечаталось бы.

И вот мы видим, что евангельские сказания вполне удостоверяют подлинность рассматриваемой нами Туринской Плащаницы: точно также Плащаница подтверждает подлинность евангельских сказаний.

Все выше изложенное приводит нас к твердому, несомненному убеждению в том, что Туринская Плащаница есть действительно то самое полотно, которым было обвито Тело Умершего Христа и на котором остался след Его Божественного Тела; посему она имеет великое историческое значение, а для верующих христиан она есть величайшая святая реликвия, которая заключает в себе следы великих страданий и пролитой Святой Крови Христа как искупительной жертвы за грехи миpa и за спасение людей.

Знаменательно то настойчивое слепое отрицание нерукотворности Святой Плащаницы, какое выражают видные представители католического духовенства; конечно, это показывает только их непонимание живописной техники, но они хотя бы обратили внимание на то, какой христианский храм поручил бы живописцу на длинном и узком полотне изобразить Христа совершенно обнаженным с двух сторон, с лицевой и спинной? Для чего понадобилось изобразить спину?

Ведь известно, какое изображение на плащанице принято христианской Церковью: только одно лицевое изображение Умершего Христа со сложенными на груди руками и с непременной полотняной перевязью внизу живота. Совсем иное являет собою Туринская Плащаница.

Живописец И.Л. Астафьев

Объяснение к рисункам

Прилагаемые здесь фототипии точно (насколько это возможно при таком уменьшенном размере) передают: первая – негативное изображение на самой Плащанице; вторая – позитивный отпечаток этого изображения; третья – позитивный отпечаток одной головы Христа, а четвертая снята с моего рисунка, сделанного мной с Туринской Плащаницы. Сравнивая мой рисунок с фотографическими отпечатком Туринской Плащаницы, замечаем значительную разницу как в конструкции, так и в характере лиц. На фотографическом отпечатке мы видим очень удлиненное пожилое лицо, чего нет в моем рисунке. Это произошло от следующих причин. На фотографическом отпечатке рельефно освещенное лицо не имеет височно-боковых частей, здесь лежит непроницаемая тень; поперечная складка полотна, пересекающая щеки и середину носа, и от которой осталась теневая полоса. Когда было выпрямлено полотно от названной складки, оно несколько оттянуло нижнюю часть липа. Вот почему лицо кажется очень удлиненным, а загрязненная пятнистость щек и лба и белый цвет бороды и усов делают лицо старым.

В моем рисунке я открыл боковые части лица и нижние края ушей, вследствие чего оно расширилось, немного сократил нижнюю часть лица, сделал бороду и усы темными, снял загрязненные пятна на щеках и лбу, сделал яснее очертание закрытых глаз, а также очертание оконечностей носа, при всем этом строго соблюдая точную передачу как черт Лица до мельчайших деталей, видимых на Плащанице, так и, самое главное, выражения Лица.

И. Астафьев

Возникновение Плащаницы в христианском храме и ее значение

Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв положи.

Тропарь на утрене Страстной субботы

Святая Плащаница представляет собою ту пелену, который было обернуто Tело Умершего Христа. Она имеет глубокое символическое значение в христианском православном храме на Литургии. В самое раннее время христианской Церкви алтарь храма изображал собою пещеру погребения, а Престол – гробницу, в которую было положено после крестных страданий и смерти Тело Христа как великая искупительная жертва за грехи миpa. Воскресший Христос оставил нам свою пелену (плащаницу) в память о Его страданиях. И эта святая Плащаница стала для нас символом спасения и получила важное значение при совершении великого Таинства Евхаристии. Плащаница вначале представлялась в виде чистого белого полотна, которым покрывался алтарный Престол в то время, когда на нем совершалось Таинство Евхаристии. Далее этот холст стал называться илитоном. Обыкновенно сложенный, он развертывался перед началом Евхаристии и расстилался на Престоле. Позднее погребальную пелену олицетворяла тонкая прозрачная ткань, названная воздухом, которой покрывались потир и дискос. Это была как бы вторая верхняя Плащаница, которую в соборных храмах носили во время великого входа. На ней часто изображалось снятие со креста и положение во гроб. Еще позднее стали при совершении Таинства Евхаристии поверх илитона расстилать антиминс с изображением на нем положения во гроб Тела Христа, антиминс потом обертывался илитоном.

Наконец, начали изображать Плащаницу отдельно от той, которая была и осталась до сих пор на алтарном Престоле. На этой Плащанице изображали Умершего Христа, совершенно обнаженного, со сложенными на груди руками и с полотняной перевязью внизу живота. В таком виде Она перешла из Константинополя и в Россию (начало XVII века). Эта Плащаница выносится из церковной ризницы или из иной части храма один раз в год, в Страстную пятницу, и полагается посередине храма, где и остается до пасхальной утрени.

В западном католическом храме вместо полотняной плащаницы употребляется так называемый «сепулькр». «Сепулькр» представляет собой живописное на дереве изображение распятого Спасителя, украшенное зеленью, цветам и огнями.

Иногда бывает изображение и лежащего во гробе Господа. Но изредка встречается изображение умершего Христа и на полотне, как на восточной Плащанице.

Уже более ста лет прошло с того дня, когда итальянский фотограф Секондо Пиа сделал первые фотографии Туринской плащаницы. О методах и результатах исследований этой святыни и о научной честности верующих ученых мы спросили у директора Российского центра Туринской плащаницы физика Александра БЕЛЯКОВА.

Лик на Плащанице («негатив») и на фото («позитив»)

Туринская плащаница представляет собой льняное полотно золотисто-коричневого цвета длиной 437 и шириной 111 см, на котором отпечаталось изображение завернутого в нее тела человека. Уже более 100 лет никто из ее исследователей не может сказать, каким образом отпечатки появились на ткани. По мнению христиан, эта та самая Плащаница, которой было обернуто после крестных страданий и смерти тело Иисуса Христа. На Плащанице имеются два образа обнаженного мужского тела во весь рост, расположенные симметрично друг к другу голова к голове. На одной половине Плащаницы — образ мужчины со сложенными впереди руками и ровно лежащими ногами; на другой половине — то же тело со спины. На ткани есть следы кровоподтеков на голове, следы крови на запястьях и ступнях ног, следы от ударов бичей на груди, спине и ногах, большое кровавое пятно от раны в левом боку. Историки и патологоанатомы пришли к заключению, что человек на Туринской плащанице был распят по древнеримским обычаям. Образ на Плащанице не яркий, но достаточно детальный, золотисто-желтого цвета разной степени насыщенности. Различимы черты лица, борода, волосы, губы, пальцы. Специальные исследования показали, что изображение совершенно правильно передает особенности анатомии человеческого тела, чего не удается достичь в изображениях, сделанных рукою художника. По преданию Плащаница какое-то время хранилась у святого апостола Петра, а затем передавалась от ученика к ученику. Историкам в последние годы удалось проследить ее путь по Среднему Востоку, обнаружить упоминание о ней при разграблении крестоносцами Константинополя в 1204 году. Возможно, в Европу она была вывезена рыцарями во время крестовых походов. С XVII века находится в итальянском городе Турин. В 1898 году археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа впервые сфотографировал Плащаницу и обнаружил, что изображение на ткани похоже на негатив. Открытие Пиа произвело ошеломляющее впечатление. Оказавшееся позитивным негативное воспроизведение позволило разглядеть не только в лице, но и в фигуре такие детали, которые раньше увидеть было невозможно. С этого времени исследованием Плащаницы занялись ученые. Рассматривались четыре гипотезы происхождения Плащаницы: Плащаница — произведение кисти художника, образ на Плащанице — результат прямого контакта с объектом, образ на Плащанице — результат диффузионных процессов, образ на Плащанице — результат радиационных процессов. Эти гипотезы были подвергнуты теоретическому и экспериментальному исследованиям. Ученые пришли к выводу, что образ на Плащанице обладает характеристиками, которые в совокупности не могут быть одновременно объяснены как ни одной из предлагавшихся до сих пор гипотез, так и вообще никаким естественным способом. |

Только факты

Плащаницу открывали для научных исследований только один раз — в 1978 году (не считая тех случаев, когда ученые давали свои рекомендации о методах ее хранения), все остальное время гипотезы строились на исследовании фотографических изображений. Сорок ученых различных специальностей (физики, математики, биохимики, биологи, эксперты по криминалистке и медицине), объединенные в международную группу, на протяжении пяти суток, или 120 часов, сменяя друг друга и используя самую совершенную технику, исследовали Плащаницу. Ученые поставили перед собой три задачи. Первая — выяснить природу изображения, вторая — определить происхождение пятен крови, и третья — объяснить механизм возникновения образа.

Исследования проводились прямо на Плащанице, однако неразрушительными методами (как, например, радиоуглеродный способ, когда объект исследований сжигают). Для химических анализов брали только мельчайшие нити, которые оставались на липкой ленте после ее прикосновения к Плащанице. Результаты научных исследований в 1978 году показали: во-первых, образ на Плащанице не является результатом внесения в ткань каких-либо красителей. Это полностью исключает возможность участия художника в его создании. Изменение цвета вызвано химическим изменением ткани, возможно, ожогом. Во-вторых, физические и химические исследования подтвердили, что пятна – кровяные, и появились они раньше, чем основной образ. Кровь проникла глубоко в ткань, а образ «написан» лишь в тонком поверхностном слое. В-третьих, на ткани обнаружили частицы пыльцы различных растений, характерных только для Палестины, Турции и Центральной Европы, то есть как раз тех стран, где, как предполагается, побывала Плащаница. Четвертое важное открытие показало, что интенсивность цвета на ней зависит от расстояния между Плащаницей и телом в момент появления образа. Говоря проще, на Плащанице передана трехмерная форма человеческого тела, а не только негативное изображение. Итак, за отпущенные 120 часов непрерывной работы ученые получили ответы на первые два вопроса: о природе изображения и о природе пятен крови на ней. Однако объяснить механизм возникновения образа не удалось.

Плащаницу открывали для научных исследований только один раз — в 1978 году (не считая тех случаев, когда ученые давали свои рекомендации о методах ее хранения), все остальное время гипотезы строились на исследовании фотографических изображений. Сорок ученых различных специальностей (физики, математики, биохимики, биологи, эксперты по криминалистке и медицине), объединенные в международную группу, на протяжении пяти суток, или 120 часов, сменяя друг друга и используя самую совершенную технику, исследовали Плащаницу. Ученые поставили перед собой три задачи. Первая — выяснить природу изображения, вторая — определить происхождение пятен крови, и третья — объяснить механизм возникновения образа.

Исследования проводились прямо на Плащанице, однако неразрушительными методами (как, например, радиоуглеродный способ, когда объект исследований сжигают). Для химических анализов брали только мельчайшие нити, которые оставались на липкой ленте после ее прикосновения к Плащанице. Результаты научных исследований в 1978 году показали: во-первых, образ на Плащанице не является результатом внесения в ткань каких-либо красителей. Это полностью исключает возможность участия художника в его создании. Изменение цвета вызвано химическим изменением ткани, возможно, ожогом. Во-вторых, физические и химические исследования подтвердили, что пятна – кровяные, и появились они раньше, чем основной образ. Кровь проникла глубоко в ткань, а образ «написан» лишь в тонком поверхностном слое. В-третьих, на ткани обнаружили частицы пыльцы различных растений, характерных только для Палестины, Турции и Центральной Европы, то есть как раз тех стран, где, как предполагается, побывала Плащаница. Четвертое важное открытие показало, что интенсивность цвета на ней зависит от расстояния между Плащаницей и телом в момент появления образа. Говоря проще, на Плащанице передана трехмерная форма человеческого тела, а не только негативное изображение. Итак, за отпущенные 120 часов непрерывной работы ученые получили ответы на первые два вопроса: о природе изображения и о природе пятен крови на ней. Однако объяснить механизм возникновения образа не удалось.

Необъяснимое изображение

Самая первая гипотеза о том, как появился образ, относится к X веку и принадлежит архидиакону Григорию из храма Святой Софии в Константинополе. До разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году Плащаница хранилась в Восточной Православной Церкви. Архидиакон Григорий сделал предположение, что нерукотворный образ возник из-за испарины смерти на лице Спасителя. Современные ученые экспериментально и при помощи компьютерных моделей исследовали все гипотезы о том, что могло бы вызвать изменение химической структуры ткани Плащаницы и тем самым создать на ней образ. Однако данных, полученных в исследованиях 1978 года, оказалось достаточно для опровержения всех имевшихся гипотез. Возникла целая наука — синдология (от греческого синдон — плащаница). Согласно одной из гипотез негативное изображение на Плащанице появилось от сильного потока света, когда обычная ткань сама стала как бы «фотопленкой». Но даже в условиях современных лабораторий не удалось воспроизвести ничего подобного. Некоторые ученые утверждали, что для получения такого изображения необходим больший поток света, чем при ядерном взрыве в Хиросиме, но при этом и сама ткань должна была сгореть. Проведенные исследования недвусмысленно привели ученых к мысли о том, что этот поток света не был естественной природы, то есть он не подчинялся законам физики — законам диффузии или законам распространения света. Такой «неизвестный свет» вполне мог воссиять в момент воскресения. Недаром в древнейших песнопениях, посвященных воскресению Христа, поется: «светоносное воскресение», «узрим в свете неприступном Христа блистающегося». В момент воскресения произошли чудесные события, вызвавшие процессы, которые далее развивались естественным образом по законам природы. Естественнонаучные методы исследований, конечно, не могут объяснить чуда, но они могут в конечном итоге указать на то, что причиной того или иного события было чудо.

Единая картина

И тем не менее наука не может доказать, подлинная ли это Плащаница Иисуса Христа. Если окажется, что ткань действительно датируется XIV веком, можно считать доказанным, что она не подлинная. Но как докажешь обратное? Кто знает физику воскресения? Если выяснится, что это не Плащаница Иисуса Христа, — всем верующим ученым, и мне в их числе, придется с этим смириться. Хотя чем больше я узнаю о Плащанице, тем менее вероятной мне кажется версия о рукотворном образе на этом полотне.

Аргументов «за подлинность» много. Данные, полученные в результате исследования Плащаницы, раскрывают все новые подробности известных из Евангелия событий. В совокупности все аргументы «за» создают целостную картину происходившего, но ни один из них не является решающим. Например, известно, что на Плащанице есть два изображения: контуры одного «написаны» кровью, другое появилось в результате ожога. Оба они свидетельствуют о том, что человек, изображенный на Плащанице, был наказан дважды. Перед распятием он был подвергнут бичеванию настолько жестокому, что мог умереть от ударов и потери крови. Вероятно, этим наказанием сначала хотели ограничиться, и предполагалось, что этот человек будет отпущен, но затем его все же распяли на кресте. В Евангелии от Луки так описываются похожие события: «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, Сказал им: <…> я при вас исследовал и не нашел Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; <…> Итак, наказав Его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть Ему!..» (Лк. 23, 13-18). Можно предположить, что человек с Плащаницы и есть дважды наказанный Иисус Христос.

В Евангелиях упоминается, что Иисус Христос до своего распятия был подвергнут бичеванию, но только Плащаница говорит нам, сколь жестоким оно было. Воинов, бичевавших Иисуса Христа, было двое, а ремни их бичей имели на концах специально привязанные костяшки, как это было принято в римской армии. Ударов было гораздо более сорока, и их следы покрывали всю спину, грудь и ноги. В Евангелиях говорится о том, что палачи возложили терновый венец на голову Иисуса Христа, но то, что это был не только способ уничижения, а продолжение пыток, мы также узнаем от Плащаницы. Шипы тернового венца были столь велики, что они прокололи сосуды на голове, и кровь обильно струилась по волосам и лицу. Исследуя Плащаницу, специалисты воссоздают события, о которых написано в Евангелиях: заушение Иисуса Христа, несение Им креста, Его падение под ношей от изнеможения. По направлениям струек крови из ран от гвоздей, вонзенных в запястья и в ступни ног, специалисты могут даже воссоздать положение тела Иисуса Христа на кресте. Плащаница свидетельствует о голгофских страданиях Иисуса Христа, и для исследователей евангельские события становятся почти осязаемыми.

Единственный аргумент

Таких совпадений, свидетельствующих о том, что это именно та самая Плащаница, в которую при погребении было завернуто тело Иисуса Христа, много, а аргумент «против» только один, но очень сильный. Это датировка Плащаницы XIV веком при помощи радиоуглеродного метода. В 1988 году было позволено отрезать от нее кусок ткани размером около семи квадратных сантиметров. Его разделили еще на три части и отдали исследователям. Все три независимые лаборатории пришли к одинаковому результату: Плащаница была изготовлена в XIV веке, то есть не является подлинной Плащаницей Иисуса Христа. Результаты этого эксперимента стали очень серьезным ударом по доверию к Плащанице. В исследованиях наступил кризис. Ситуация усугублялась еще и тем, что именно с XIV века удается документированно проследить исторический путь Плащаницы в Европе. Результат датировки противоречит всем остальным фактам, полученным во время исследования Плащаницы! Поэтому было предложено несколько гипотез, объясняющих ошибку радиоуглеродного анализа, но все равно трудно поверить, что ошиблись одновременно все участники эксперимента. Скорее всего, разгадка в том, что Плащаницу датировать радиоуглеродным методом нельзя. То есть в разных частях полотна этот метод может показать разные результаты. Одна ниточка будет датироваться первым веком, другая четырнадцатым, а третья двадцать пятым. Сейчас мы разработали проект исследований, который поможет доказать или опровергнуть нашу гипотезу. Надеемся, что итальянцы пойдут нам навстречу и откроют Плащаницу для ученых еще раз.

Во время пожара в 1532г. Плащаница хранилась свернутой в серебряном ковчеге. Капли раскаленного олова, которым были припаяны серебряные части, прожгли ткань. Разводы на ней остались после попыток потушить загоревшееся полотно водой. На рисунке показан процесс образования отверстий и разводов на Плащанице