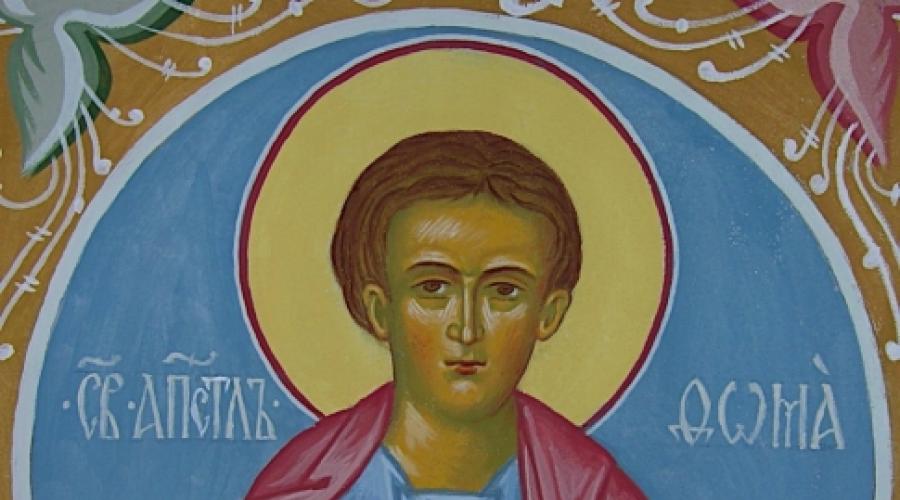

Неверие фомы. Фома Неверующий. Мои запутанные отношения с религией и верой. Перенесение свв. мощей апостола Фомы в Ортону с острова Хиос

Читайте также

Мы часто попросту не задумываемся, что вкладываем в фразеологизм «Фома неверующий». Каким на самом деле был этот ученик Христа? В каком смысле его можно назвать неверующим? Специально ко дню памяти апостола Фомы, который Православная Церковь чтит 19 октября, наша редакция нашла ответы на эти вопросы.

Неидеальные апостолы

Евангельское повествование отнюдь не похоже на выглаженный текст с идеальными героями. Идеальным перед нами предстает разве что Христос, но его ученики в начале служения еще так далеки от совершенства… В некотором смысле фарисеи и книжники не зря упрекали Иисуса в том, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками (Мф. 9:11).

Евангелие не скрывает от нас того, что Иуда Искариот предал Спасителя. Не оправдывает Петра , трижды отрекшегося от Учителя. Но, согласно Преданию, Петр до конца своей жизни оплакивал свой грех. На его лице даже появились борозды от потока слез.

Непросвещенные Духом Святым апостолы даже спорили, кто из них в Царстве Небесном будет сидеть по правую и левую руку от Спасителя.

Но первым в народном «рейтинге» апостольских оплошностей, кроме Иуды Искариота (он вообще «вне конкуренции»), обычно ставят так называемого Фому неверующего . Имя этого апостола даже стало нарицательным. Да и употребляется оно далеко не в богословском и тем более не в позитивном контексте.

Но таким ли был апостол Фома, как его рисуют? Почему Христос с такой любовью реагирует на его неверие? Как закончил свою жизнь этот ученик Христов и за что его канонизировала Церковь?

Фома неверующий: за что апостол получил такое название?

Апостол Фома принадлежал к 12 избранным ученикам Христа. Он родился в галилейском городе Панеаде и, как многие последователи Иисуса, был рыбаком. По-еврейски его имя звучало как «Близнец» , а по-гречески — «Дидим» .

Услышав проповедь Спасителя, он пошел вслед за Христом. Евангелисты очень скупо изображают характер этого апостола. Пожалуй, самым цитируемым можно назвать эпизод, произошедшим уже после Воскресения Христова. Об этом рассказывает евангелист Иоанн Богослов.

Воскресший Иисус явился своим ученикам. Он прошел через запертую дверь (апостолы закрылись, так как побаивались иудеев) и предстал перед их глазами. Христос обратился к апостолам со словами «Мир вам!». Чтобы они не усомнились, Он показал им свои раны от гвоздей и копья. Увидев Спасителя, апостолы обрадовались.

Но среди них не было Фомы. Услышав рассказ о том, что Христос воскрес, Фома не поверил. И произнес многим известную фразу:

если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. (Ин. 20:25)

За эти слова ученик и получил название «Фома неверующий». Но действительно ли он был неверующим?

Неверующий или сомневающийся?

Если вы внимательно прочитаете Евангелие, то просто не сможете назвать этого апостола неверующим в современном понимании. По нашим меркам, простите за тавтологию, Фома был очень даже верующим.

Он поверил Христу еще тогда, когда впервые услышал проповедь Спасителя. Апостол был готов даже пострадать вместе с Христом. И это в то время, когда ученики Иисуса еще не были просвещены Духом Святым.

Вспомним тот эпизод, когда Христос собирается в Иудею, чтобы воскресить Лазаря. Апостолы отговаривают Его от такого решения:

Равви! давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? (Ин. 11:8)

Ученики колеблются, Христу приходится говорить прямо: Лазарь умер. И только Фома прямо и решительно говорит:

И какой он после такого свидетельства Фома неверующий? В это время ему еще было многое не открыто, он не понимал, через какие испытания следует пройти Христу, но даже в это время был готов умереть вместе со Спасителем. Не просил себе места в Царстве Небесном, не ждал земного благоденствия для всего Израиля.

Фома любил Христа и был готов ради Него пойти на жертву. Вот поэтому Христос через восемь дней после воскресения снова является ученикам, но в этот раз только ради апостола Фомы:

подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. (Ин. 20:27)

Вспомним, как вел Себя Спаситель, когда книжники или фарисеи просили от Него чудес и знамений. Он обличал их неверие и лицемерие.

Но Фома не был похож на тех людей. Он верил в Бога, но пока не понимал смысла Воскресения. И Христос снисходительно относился к этой немощи ученика, разрешая ему даже проверить раны.

Когда же апостол увидел перед собой Спасителя и услышал Его слова, он окончательно изменился. Ему уже не надо было ничего проверять. Но многие иконописцы и художники часто изображают его так, будто апостол вот-вот коснется раны от копья на теле Спасителя. Евангелие точно говорит нам лишь об одном — ученик воскликнул: Господь мой и Бог мой ! . После этого уже точнее язык не повернется назвать Фому неверующим.

О чем молятся апостолу Фоме?

Свою глубокую веру апостол засвидетельствовал служением. Благодаря его проповеди христианство распространилось на территории Индии, Эфиопии. Считается, что он также основал церкви в Палестине и Месопотамии.

За активную проповедническую деятельность он и принял мученическую смерть. По преданию, после обращения в христианство жены и сына правителя города Мелиапура в Индии Фома оказался в тюрьме. После многочисленных пыток его убили, пятикратно проткнув копьем.

Части его мощей находятся в Индии, Венгрии и на Святой горе. Верующие с разных уголков планеты обращаются к святому с разными просьбами, но чаще всего молятся о даровании веры.

Много интересного об апостоле Фоме вы узнаете из этого документального фильма:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Показать еще

Посвящается моему другу Саше, который ищет что-то важное…

С самого детства у меня был очень критический ум. Он всё подвергал сомнению. Я фильтровала всю информацию, которая ко мне поступала и брала во внимание только то, что не конфликтовало с моим здравым смыслом. Ни в какие гороскопы и девичьи гадания я никогда не верила. Религия и вера у меня тоже вызывали сомнения.

Я принадлежу к тому поколению, которое ещё успело быть принятыми в пионеры, но так и не успело поносить красные галстуки. Учительница младших классов говорила, что Бога нет – космонавты летали в космос и всё видели собственными глазами 🙂

Родители моего отца были людьми верующими, православными. Бабушка учила меня читать «Отче наш» и брала в церковь. Родители мамы (интеллигентная семья) были глубокими атеистами.

Что-то в этом всём явно не сходилось, и я однажды спросила у отца:

– Папа, а Бог есть?

– Не знаю… – ответил он.

После распада Союза всё изменилось. Был 91 год, мне тогда было 11 лет. Вместе с великой державой распалась и наша большая семья – мама забрала нас, детей, и переехала в другой район. Отец не хотел этого, для него, как для любого мужчины с анальным вектором , семья была смыслом жизни. Но родителям было очень трудно вместе. Да и нам, детям, тоже было трудно переживать их скандалы и драки.

Когда отец остался один, он вдруг начал искать смысл жизни, которого лишился, потеряв семью. Для него не существовало других женщин – он моногамный однолюб, был зациклен на одной единственной. Мама у меня – фатальная женщина (кожно-зрительная ), она была красивой, модной, стильной и популярной у мужчин.

Звуковой вектор отца не позволял ему найти свою радость в заработке, в искусстве или домашнем хозяйстве. Его поиск был исключительно духовным. Он искал Бога.

Его поиски длились около года, и они привели его в православную церковь (православье – самая распространённая религия в наших краях, да и вообще в странах с уретральным менталитетом).

Вера моего отца носила фанатичный характер. Если религия в жизни человека занимает первое (а иногда и единственное) место – это уже фанатизм. Отец не мог ни про что больше говорить – только о Боге и своей религии. Всех вокруг он хотел обратить в свою веру – из лучших побуждений, чтобы они тоже «спасли свои души», «попали в рай» и создали свои отношения с Богом. Для него это казалось очень важным.

Батюшка стал его лучшим другом, а церковь – вторым домом, которому он готов был посвятить свою жизнь.

… Тем временем в моей жизни кое-что началось меняться. Наши с мамой отношения зашли в безнадежно тупиковый конфликт – она начала отношения с мужчиной, которого я возненавидела. И тогда я переехала к отцу.

Тогда всё и началось…

Я была бескомпромиссным подростком, с критическим умом и собственными взглядами. Отец пытался привить мне религию любыми способами – он считал это родительским долгом. Он был похож на Владимира Великого, который нёс православие, а я – на сопротивляющуюся Русь.

Я ходила в церковь по его требованию, но отказывалась ставать на колени и целовать иконы – мне это казалось лишним, ущемляющим моё достоинство. Это очень расстраивало отца.

Ещё я задавала ему провокационные вопросы и колко критиковала его ответы. Например, мне казалось глупым утверждение о том, что только православные верующие попадут в рай. Остальным несчастным уготована незавидная участь – гореть в аду.

– А чем эти люди виноваты? Может они никогда и не слышали о православии? За что им гореть в аду? И почему некрещеный ребёнок после семи лет должен страдать после смерти? – спрашивала я.

Отец мне рассказывал какую-то нескладную запутанную историю о том, что были два брата – Каин и Авель. Потомки Авеля – православные, а потомки Каина (остальные) должны отвечать за грехи своего предка.

Мой юный критический ум не мог вынести такого бреда! Даже если так, то какое отношение потомки Каина могут иметь к его грехам? Неужели Бог так глуп? Или всё-таки в религии много глупости и запугивания?

Не то, чтобы мы с отцом ругались. У нас были сложные отношения. У него не получалось вовлечь меня в религию, и это его очень расстраивало. Он сердился на меня, но надежды не терял.

Ах да, он пытался привить религию не только мне, но и моей маме, моим сестрам и брату. Однажды ему удалось воссоединить семью – мама вернулась к нему, но ненадолго. После её повторного ухода у него началась настоящая депрессия . Он тогда даже в психбольнице лежал, чтобы из неё выйти.

Потом он решил отправить нас к маме и уйти в монастырь. Его туда не взяли – по правилам монастыря, он должен был жить «в миру» и нести ответственность за своих несовершеннолетних детей…

Что удалось сделать моему отцу

То, что я всё-таки задавала эти вопросы, а не отметала религию вообще, кое-что значило. Я сомневалась. Многие люди верили в то же, что мой отец. Почти всё наше окружение считало так же. В тот период (мне было 15) я начала встречаться со своим будущим мужем. Он не любил ходить в церковь. Но сблизившись с моим отцом, начал разделять его точку зрения. Конечно же, любимый человек имел на меня огромное влияние.

Отцу удалось запугать меня. Божьей карой, которая может выражаться невезением, болезнями близких и моих будущих детей. Невыносимыми муками, которые будут ждать меня после смерти, концом света, которого он постоянно ждал. Я хорошо помню этот страх. Он держал меня в религии несколько лет, хотя у меня оставалось много вопросов и кричащих нестыковок по этому поводу.

Я сомневалась, что всё это правда, но предпочитала соблюдать церковные ритуалы (на всякий случай) так, как просил меня отец.

Психология религии

Сейчас я хорошо понимаю, как формируется слепая вера, и как религия переходит из поколения в поколение. Когда в каком-то обществе рождается ребёнок (в африканском племени, мусульманской семье или в религиозной колонии – не важно), ему говорят, что трава зелёная, небо голубое, а в лесу живет бог джунглей, которому надо приносить жертву (Аллах, Кришна, Егова или ваш вариант). Ребёнок видит, что все вокруг в этом уверены, и у него появляется убеждённость, что так и есть. Он уверен, что трава – зелёная, а не синяя, а небо – голубое, а не желтое. Что он живет в правильном обществе, ведь он везде видит доказательства этому (мироточащую икону или чудо, совершенное шаманом). Он думает, что где-то далеко, в других странах люди заблуждаются и верят не в то.

В отличие от моего отца, в религии меня держал не духовный поиск (желание к поиску смысла жизни в звуковом векторе), а зрительный страх. Религия ничего не давала мне в духовном плане – я видела слишком много нестыковок и явно ошибочных вещей, чтобы воспринимать её как путь духовного развития.

Внутри меня постоянно продолжалась борьба. Это была борьба страха и здравого смысла. Религия – это опиум для народа, как говорили в школе, или же все-таки что-то в этом есть? Отец продолжал давить на меня на расстоянии (у меня уже была своя семья и сын), контролировать, ходим ли мы в церковь и носим ли нательные кресты.

Когда мне выполнилось 23, у меня сформировалось свое представление о Боге. Я много читала (это были звуковые книги, которые в основном к религии не имели отношения) и поняла, что Бог – это вовсе не что-то вроде раздражительной волшебной особи, которая больше всего хочет, чтобы человек ходил к причастию и, нагрешив, избавлялся от своих грехов ритуальным покаянием. Бог – это высшая сила, непостижимая человеческому разуму.

Тогда я навсегда избавилась от того самого зрительного страха. По форме я еще соблюдала религиозные ритуалы некоторое время, чтобы мой отец был спокоен за меня. Но ментально я именно тогда вышла из православия.

Для меня Бог, вера и религия – это разные понятия, вовсе не обязательно включающие себя друг в друга.

Религия человечества , как социальное явление

Религия сыграла огромную роль в истории человечества. Она включала в себя и духовный поиск для звуковиков, и снятие страхов у зрительников, и соблюдение традиций для людей с анальным вектором. Религия была институтом власти, морали и нравственности. Современное общество стандартизации и потребления ослабило её позиции (и будет ослаблять в будущем, вытесняя её из сферы влияния), но она до сих пор существует, а значит, нужна.

Религии мира существуют много веков, передаваясь из поколения к поколению. Чаще религия «передается по наследству», от отцов, дедов и прадедов, не подвергаясь критическому осмыслению.

Религия, как многовековая традиция, почитается людьми с анальным вектором , так как именно они ценят историю, знания и опыт, который получило человечество ().

Религиозные люди, которые любят призывать к покаянию и спасению душ всех, с кем контактируют – это люди со зрительным вектором в страхе. В религию их привёл страх: боязнь конца света и страшного суда, адских мук и прочее, и прочее. Религия «снимает» эти страхи, ведь она говорит о том, что соблюдая религиозные ритуалы и заповеди, верующий не понесет такое ужасное наказание. Кто-то другой пострадает, но он будет спасён.

Очень часто зрительники, находящиеся в страхе, попадают в религиозные секты, и, к сожалению, в маргинальные секты, где их используют и обманывают.

Духовные поиски – транзитом по религии

Другое дело, когда в религию человека приводят духовные поиски…

Есть категория людей, которые не могут получать в полной мере радость от простых земных вещей, таких как любовь, семья, деньги, комфорт. Эти люди постоянно ощущают, что чего-то не хватает в их жизни, чего-то важного. Не хватает смысла. И они ищут его. Ими движет духовный поиск. Это люди со звуковым вектором . Их не много – всего около 5%. Кстати говоря, они же – ярые атеисты (именно они не безразличны к вопросу: «Существует ли Бог?»).

Звуковик, ощущающий, что в жизни есть что-то более важное, чем быт, семья, карьера и деньги, ищущий , тоже может заинтересоваться религией. Но найдёт ли он там то, что ищет?

Это уже тема другой статьи, и я обязательно вернусь к ней.

… Я живу в православном обществе и соблюдаю его традиции. Но в душе я свободна от религии, и мой духовный поиск имеет более широкий диапазон.

Наши отношения с отцом остаются сложными. Для него Бог, вера и религия – это одно целое, это целое заключается в православии, и никак иначе. Он уверен, что лишь такая точка зрения правильная и имеет право на существование.

Он глубоко разочарован тем, что его дети не пошли по его духовному пути.

Мы с отцом почти не общаемся, вернее, наше общение сводится к необходимому минимуму. Всё потому, что компромисс в наших мировоззрениях невозможен. Я не могу притворяться, что согласна с ним, а он не может не убеждать меня в своей правоте.

У меня нет обид на отца. Я его люблю и понимаю. Он странный, чудаковатый, но добрый и отзывчивый человек. Но он, к сожалению, не может понять меня…

Предисловие

19 октября по новому стилю день памяти святого апостола Фомы. Вглядываясь в его характер, раскрываемый перед нами на страницах Нового Завета, хочется сказать, что сейчас святые апостолы являются для нас мощным фундаментом Церкви, построенной на Камне, Который есть Христос. Но в земной жизни это были люди со своими болями и радостями, падениями и вставаниями, со своей борьбой.

Святой апостол Фома не являлся исключением. Его не зря прозвали «неверующим». Фома был одним из самых скептически настроенных учеников Христовых, верящих земным доводам и тому, что он сам мог потрогать или увидеть. Мне кажется, что апостол Фома был в чем-то материалистом, выражаясь современным языком, который даже позволял себе подтрунивать над словами Спасителя. Вспомним слова Фомы: «Пойдем и мы умрем с ним» (Ин. 11:16). Эта фраза исполнена горькой иронии и сказана в ответ на слова Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель, узнав о смерти Лазаря, решил вернуться в Иудею к его семье, несмотря на то что князья еврейские и фарисеи уже искали случая убить его.

В конце двадцатой главы Евангелия от Иоанна читаем, что Фома не мог поверить в Воскресение Христово, пока не ощупал собственноручно раны Спасителя. Тогда только в его душе совершился окончательный переворот. Его неверие было сломано горячим и мощным потоком веры и любви, исторгнувшимся из уст апостола великими словами: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).

Это событие легло в основу праздника Антипасхи, первого воскресения после Пасхи, когда своим, так сказать, детальным исследованием ученого-материалиста святой апостол Фома подтверждает биологичность и физиологичность Воскресения Христова.

Фома смог вырваться из плена тюрьмы неверия и взлетел в бесконечное и прекрасное небо, где соединился с Богом. Он послужил Господу своеобразной печатью, документом, фиксировавшими и Воскресение Христово, и телесное взятие на небо Пресвятой Богородицы.

Но сколько сегодня живет людей, требующих от христианства доказательств, далее доказательств на доказательства, затем доказательств на доказательства доказательств? И так сотни раз. Почему так важно доказать то, что Христа никогда не существовало? Потому что тогда исчезает Обличитель страсти и можно сладостно и с упоением предаваться ей, отключив морально-этический датчик. Но к чему приведет подобная внешне христианская, но безудержно устремленная внутренне к греху жизнь?

Отвечает Николай Васильевич Гоголь на страницах своей повести «Вий».

Несколько слов о творчестве Гоголя

В отечественной литературе Гоголь очень таинственная и неоднозначная фигура, с которой связано появление многих крепких общественных стереотипов, часто ложных, не соответствующих ни реальности, ни христоцентричной устремленности к Богу самого Николая Васильевича. К сожалению, эти стереотипы повлияли и продолжают влиять на культуру восточных славян. Один из них - так называемая демонология Гоголя. Ему приписывают чуть ли не возвращение к языческой религии, которое особенно резко и активно пропагандируется сейчас. Стереотип писателя как некоего «друида» - жреца культа язычества современная пропаганда пытается вмонтировать со всеми его произведениями.

Да, у Гоголя была своя борьба с демонами, которую он не скрывал от читателя. Но никогда он не смотрел на этих бесов-страстей как на нечто положительное. Нет. Очаровательное. Да. Заманчивое. Да. Но не положительное.

Он однозначно понимал, что за всеми этими русалками, ведьмами и колдунами - ад.

День памяти святого апостола Фомы дает нам возможность поговорить об одном персонаже Гоголя, который, может быть, в чем-то близок каждому из нас - Хома Брут - герой повести «Вий».

Произведения Гоголя (разве что кроме первых, вошедших в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», где чувствуется молодость писателя, пылкость, поиск стиля, желание заинтересовать читателя экзотическими яркими образами) четко выстроены композиционно. Ничто и никто в них не существует просто так. И на поверку история является лишь ключом к чему-то более глубокому - к неожиданному смыслу, текущему внутри произведения как подземная река. И каждый персонаж или событие - это символ-ключ к двери, за которой (зачастую у Гоголя) духовное откровение почти космического масштаба.

Каждое произведение Николая Васильевича - это жизнь его внутреннего человека и в то же время попытка разобраться в общественной истории. В его сочинениях микрокосм и макрокосм органически и чудесно соединяются в одно целое - в одну жизнь.

Хома Брут

Киевский бурсак-семинарист. Необязательно, но возможно будущее лицо духовного звания, т. е. человек, который попытался посвятить себя Богу. Но кем он оказался на поверку? Хомой Брутом. Оказался им внутренне, сердечно. Хома - это Фома, Фома неверующий. Человек, который делает вид, что он служит Богу, но не верит в Него. Ужасный парадокс. И кто такой Брут? Убийца Цезаря. Нарицательный исторический образ предателя. Хома - не служитель Божий, но предатель Его. Он каждодневно его распинает в себе, ведя пьяную, развеселую, блудливую жизнь. Вспомним одно из его восклицаний: «Эх, жаль, что в храме Божием не можно люльки выкурить!»

И еще одно немаловажное обстоятельство… Он сирота, как сам говорит о себе. Без роду, без племени. Без корней.

Путешествие Хомы Брута к хуторам и встреча с ведьмой

Что же это такое? Выход из Киева с золотыми куполами храмов в туман и во тьму на страну далече. Выход из святости во грех. Как пишет сам Гоголь: «…Но везде была та же дичь… Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой». И, наконец, в этой устремленности к греху совершается грех. Это грех блуда или что-то другое? Вопрос аллегорический, обобщенный. Это всякая страсть. Она облечена в образ старухи, потому что - древняя. Эта страсть седлает Брута, т. е. берет над ним верх. Далее описываются сладкое упоение грехом и те миражи-иллюзии, которые оно рождает.

Но душа Хомы чувствует адскую смертельную опасность данной страсти. И он вспоминает о Боге, начинает молиться Ему. Грех побежден. Ведьма отваливается от героя, падает в траву. А на фоне утреннего зарева

Хома видит «золотые главы вдали киевских церквей».

Это путь ко спасению.

Он возвращается на спасительный путь - в Киев златоглавый, в духовную академию. Словно бы в Церковь, но страсть продолжает жить в нем.

Сотник, хутора и казаки

Кто такой сотник и казаки? Почему, кстати говоря, ведьма называется панночкой? Потому что часто грех «панує», «царит» над человеком. И если панночка - это грех, то кто такой сотник, сотник легиона? Это диавол, а его «казаки-служители» соответственно бесы, которые с помощью крючка страсти снова вызывают Хому Брута на страну далече - на отдаленные хутора, где он вступает в битву с грехом - сложную и непростую, в которой, к сожалению, терпит поражение.

Важен образ церкви. Он выписан Гоголем очень детально и отображает внутренний храм самого Брута.

Храм

Старинный храм почти заброшен. Вот как пишет о нем сам Гоголь: «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения». Т. е. она была не нужна людям. Ее специально построили на краю села, подальше от глаз. Чтобы не напоминала о Боге, чтобы не раздражала совесть. Кухня же, напротив, в этом селе «была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку».

Итак, храм в запустении, кухня же процветает. Грустный и печальный парадокс человечества. Душа гибнет, чрево процветает. Кстати, в повести Гоголь описание кухни размещает сразу же после описания храма, создавая конфликтный взрывной монтажно-литературный ряд.

Война с грехом

Именно в этом храме, почти заброшенном, пытается Хома выйти на борьбу с грехом. Раскрывает Псалтирь, зажигает множество свечей - символ усилия и устремленности души к Богу. Потом чертит круг вокруг себя. Что такое круг? Это символ воли. Акт человеческой воли, которая отмежевывается от греха, пытается создать свою внутреннюю крепость, свой монастырь.

И начинается страшная война с грехом и бесами, война, которую ведет каждый из нас. Хома седеет в результате этой войны. Она ему наносит раны, но и приносит мудрость, опытность и в чем-то святость в борьбе с грехом.

Итог войны - Хома не выдерживает. Темные силы приводят Вия.

Кто же такой Вий? В языческой демонологии это бес с огромными ресницами (по-украински «віями»). Он не может поднять их, но когда ему их поднимают, Вий убивает взглядом.

Николай Васильевич в пояснении к повести именует Вия начальником гномов. Он описывает его как «приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки». И еще: у него было мертвое, железное лицо. Словно бы застывшее. Это настоящая почти догматическая анатомия греха. И конечный результат ее мертвость, окаменелость, железность души.

Вий - это первородный грех, могучий грех. Начальник всех грехов, т. е. гномов. Почему столько символов земли, приземленности, косолапости? Потому что это первородный грех. Грех отвращения человека от Бога и влюбленности его в плотяность, в материю, в землю. Это падение человека. В Вие словно бы сошлись все страсти в одно средоточие зла. Сатана через грех ищет человека. Но пока человек на него не взглянул, не возжелал его, он свободен от греха; как только возжелал грех, возжелал повернуть голову к нему, присмотреться и соединиться с ним взглядом, прилог проникает в человека - и начинается путь к гибели. Это и происходит с Хомой.

Он повернул голову и посмотрел на Вия. И погиб. Его храм оказался в запустении. Он зарос дикими деревьями. И дорога к храму забыта.

Послесловие

Но Николай Васильевич Гоголь дает еще боле страшную и трагическую нотку в своей симфонии. Друзья Хомы Брута ритор Тиверий Горобець и богослов Халява идут по тому же пути. И их ждет та же участь. Пьянство, блуд и воровство - вот их излюбленные занятия.

Философ Хома Брут жил без Бога. И вся его философия при видимой религиозности тяготела к наслаждению развратом. То же усматривается и в риторе Тиверии Горобце, который, став философом, представляет собой образ еще отвратительнее, чем Хома: «Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность». Почему горобець? Мелкая птичка, которая высоко не парит, это не орел святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Почему Тиверий? Именно во времена императора Тиверия распяли Христа. Именно этого императора убоялся Понтий Пилат и велел отдать приказание о казни Спасителя. Тиверий Горобец - распинатель Христа, живущий лишь материальным. Богослов Халява и того хуже. Он в изображении Гоголя находится уже полностью в какой-то мрачной патологии. Его «богословие» - это полная пустота, его нет, это халява, нечто грязное, обувное, нечистое. И сам он уже очень глубоко пал, живя только для пьянства да для того, чтобы «утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке».

Последние слова повести.

И в этих печальных, далеко не рыцарских образах уже звучит тревожный колокольчик - предвестник будущего бедствия - хаоса революции, который у Достоевского уже перерастет в тревожный набатный звон о бездуховности, которая пронизала, как болезнь, почти все сферы общества Российской империи.

Выводы для себя

В каком состоянии находится ваш храм сердечный? Ведь каждому из нас предстоит борьба со своей ведьмой и со своим Вием. И от этой борьбы мы никуда не уйдем. Нам нужно вырваться из сладкого плена греха, расчистить путь к храму, зажечь свечи в нем и встать на бдение-борьбу, длительную упорную, многолетнюю, ежесекундную, с грехом и диаволом. Борьбу до самой смерти, до рая. Своего Вия нам тоже не миновать. Нам нужно будет победить свою глубинную корневую центральную страсть. С Божьей помощью. Но для этого следует найти дорогу к храму.

И быть не Фомой неверующим убийцей-предателем, а Фомой верующим, который во всем этом грешном хаосе-сумятице смог рассмотреть лик Христа, возжелал больше всего на свете общения с живым Богом и воскликнул всем существом своим: «Господь мой и Бог мой!» В чем да поможет нам святой апостол Фома.

Святый апостоле Фомо, моли Бога о нас!

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Давайте поговорим о христианском Фоме неверующим и о его смысле и значение для Церкви.

Даже те, кто не прикасался к Библии или Евангелию, тем не менее, хорошо знакомы с именем Фомы, ставшим нарицательным. «Фома неверующий» часто говорим мы в адрес скептически настроенного недоверчивого собеседника.

И выходит некоторая странность: вроде бы церковное, библейское слово должно быть направлено на обращение человека к вере, доверию, послушанию, а на устах у всех имя Фомы, притом «неверующего». Но это кажущееся недоразумение, потому что, так или иначе, каждый верующий проходит путь от «Не поверю, пока не увижу» до «Верую, Господи, помоги моему неверию».

Неделя о Фоме помогает каждому из нас проанализировать свой жизненный путь, вспомнить, как произошло наше обращение к Богу или размышлять о том, почему я ещё не верую и как же мне поверить?

Согласно православной традиции Фомина неделя или Антипасха воспоминается в первое послепасхальное воскресенье.

В 2014 году — 27 апреля. Антипасхой этот день называется, потому что Фома неверующий на сообщение апостолов: «Христос воскрес!» не смог ответить традиционным пасхальным приветствием: «Воистину воскрес!».

Жизнь и ученичество Фомы

Само имя Фома происходит от арамейского слова тэума – близнец. Однако Евангелие указывает, что это прозвище, к этой мысли склоняется и Александр Лопухин православный церковный писатель и богослов в своем толковании библейских текстов «Толковая Библия Лопухина». Он предлагает понимать прозвище «близнец», как «человек двоящейся природы».

Очевидно, такая склонность его натуры была явной для окружающих, которые дали ему это прозвище. В случае с сомнением в воскресении Христа проявились как его рациональность и логика, так и сердечность при последующем раскаянии.

Евангелие от Иоанна в 21 главе 1-2 стихах косвенно указывает на это, когда Иисус после Своего воскресения предстал перед учениками, во время лова рыбы, среди них упоминается и Фома.

Об избрании Фомы Христом сообщают все четыре Евангелиста, перечисляя его имя среди имен остальных апостолов. Только Евангелист Иоанн сообщает нам историю сомнений Фомы и его уверения в .

Фома касается раны Иисуса. Скульптура А.Вероккъо

История этого события такова: после своего воскресения Иисус являлся своим ученикам, общался с ними, творил перед ними чудеса.

Но когда Иисус явился ученикам впервые, Фомы не было среди них. Ученики сообщили ему, что видели Господа воскресшего, но он не поверил и произнёс знаменитое: «Пока я не увижу, не поверю».

Он настаивал, что сможет поверить только после того, как вложит свои пальцы в раны от гвоздей, и руку — в рану от копья на боку Иисуса.

И когда Христос явился ученикам в следующий раз, Он предложил Фоме возможность удостовериться и вложить персты свои в раны.

Из дальнейшего повествования, не вполне ясно сделал это Фома реально или, устыдившись своего неверия, раскаялся и исповедал: «Господь мой и Бог мой!» Ев. Иоанна 20 гл. 28 ст.

Уверование Фомы стало темой множества художественных полотен и скульптур.

Какое имеет ? В чём смысл этого рассказа, для чего после Пасхи Церковь обращает наш взгляд на Фому?

Таково обращение Церкви к каждому человеку, как бы говорящее: «Так это же для вас и о вас написано!».

История Фомы из Евангелия имеет не одно значение:

- самое очевидное из его значений состоит в том, что вера коренным образом отлична от знания рационального, основанного на опыте и фактах.

- с другой стороны, так ли однозначно плохо искать доводы и доказательства для своей веры? Заметьте, что в Евангелии Христос не осудил и не упрекнул Фому за их поиск.

- в этом рассказе дан ответ на самый главный вопрос Фомы: «Так верить мне или нет?» Христос ответил: «Не будь неверующим, но верующим!» .

О вере

Всё христианство, без сомнения, основано на вере в телесное воскресение Иисуса Христа. Без этой веры христианство теряет самую свою сущность: «Если Христос не воскрес , — заявляет апостол Павел, — то вера ваша тщетна» 1Послание ап. Павла Коринфянам 15 гл. 17 ст.

Изначально, быть христианином означает верить в невероятную, но реально совершившуюся победу Христа над смертью.

Поиск аргументов для своей личной веры хорош уже тем, что мы их ищем, что мы размышляем о Боге и своём отношении к Нему. Однако на пути рациональных размышлений важно понимать, что эмпирическое (приходящее от опыта) знание – низший вид знания.

Духовное знание – высшая форма знания, из всех доступных человеку. Но как же поверить? Ведь мы не сможем, как современники Иисуса увидеть Его воскресшим, коснуться Его рук и пронзенного ребра, или хотя бы услышать свидетельства очевидцев.

Но у нас есть Церковь, церковное учение, богатое историческое и литературное наследие христианских святых. Таинства Церкви, воскресные школы, беседы и наставления священников. Решение принимать во внимание опыт других людей, с его сложностями и подробностями может очень помочь нам.

Вера – это дар Божий именно тем, кто ищет и просит Бога о ней. Итак, ищите, просите, стучите – и будет вам!

Есть люди, которые ищут удостоверения в истинности христианства, желая видеть чудеса, знамения, сверхъестественные проявления силы Божьей. О таких людях замечательно сказал Августин Блаженный еще в третьем веке: «Кто ищет чудес еще и теперь, чтобы веровать, сам представляет собой великое чудо, не веруя, когда верует уже целый мир».

И Сам Христос ободряет нас: «Счастливы те, кто не видели Меня (воскресшим), но поверили» Ев. Иоанна 20 гл. 29 ст.

Апостол Фома неверующий звучит, конечно, неординарно, но Библия никогда не замалчивает недостатки своих героев, напротив показывает нам, как силой Божьей, силой веры в воскресение Христово преображается человек, изменяется его жизнь.

И как много Бог может совершить через верующего человека для других людей, стран и даже целых народов. Именно об этом нам и говорит дальнейшая жизнь уже «верующего» Фомы.

Святилище в Индии

Имя апостола Фомы церковная традиция связывает с проповедью христианства, в далёкой от Палестины, Индии.

До сегодняшнего дня индийские христиане считают себя христианами апостола Фомы, основание своей Церкви они также приписывают ему.

В 1293 году Марко Поло в путевых записках, сделанных во время пребывания в Индии сообщает о том, что он посетил гробницу апостола Фомы в области Малабар.

О проповеди христианства в Индии апостолом Фомой пишут и Отцы Церкви, и ранние церковные историки, среди них Григорий Богослов, Иероним Стридонский, Амвросий Медиоланский, Павлин Ноланский.

Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего Учителя. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). И, конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество.

Разве не на этом - увижу, прикоснусь, проверю - основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? И не только невозможного, но как будто и неверного, неправильного требует от нас Христос: «Блаженны не видевшие, - говорит Он, - и уверовавшие» (Ин. 20:29). Но как же это так - не видеть и поверить? Да еще во что? Не просто в существование некоего высшего Духовного Существа - Бога, не просто в добро, справедливость или человечность, - нет.

Поверить в воскресение из мертвых - в то неслыханное, ни в какие рамки не укладывающееся благовестие, которым живет христианство, которое составляет всю его сущность: «Христос воскрес!»

Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить?

Вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим простым и ясным требованиям - увидеть, тронуть, ощутить, проверить. Но вот что странно: сколько он ни смотрит, ни проверяет и ни прикасается, все столь же неуловимой и таинственной остается та последняя истина, которую он ищет. И не только истина, но и самая простая житейская правда.

Он как будто определил, что такое справедливость, но нет ее на земле - все так же царят произвол, царство силы, беспощадность, ложь.

Свобода… Да где она? Вот только что, на наших глазах, люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим научным счастьем, сгноили в лагерях миллионы людей, и все во имя счастья, справедливости и свободы. И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависти. И не исчезает, а возрастает горе. Увидели, проверили, тронули, все рассчитали, все проанализировали, создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую что ни на есть научную и проверенную теорию счастья. Но вот выходит так, что не получается от нее никакого, даже самого маленького, простого, реального житейского счастья, что не дает она самой простой, непосредственной, живой радости, только все требует новых жертв, новых страданий и увеличивает море ненависти, преследований и зла…

А вот Пасха, спустя столько столетий, и это счастье, и эту радость - дает. Тут как будто и не видели, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но подойдите к храму в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, освещенные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости.

Вот в темноте раздается первое «Христос воскресе!» Вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ: «Воистину воскресе!» Вот открываются врата храма, и льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сияет радость, которой нигде и никогда нельзя испытать, как только тут, в этот момент. «Красуйся, ликуй…» - откуда же эти слова, откуда этот вопль, это торжество счастья, откуда это несомненное знание? Действительно, «блаженны не видевшие и уверовавшие». И вот тут-то это как раз и доказано и проверено. Придите, прикоснитесь, проверьте и ощутите и вы, маловерные скептики и слепые вожди слепых!

«Фомой неверным», неверующим, называет Церковь усомнившегося апостола, и как примечательно то, что вспоминает она о нем и нам напоминает сразу же после Пасхи, первое воскресение после нее называя Фоминым. Ибо, конечно, и вспоминает, и напоминает не только о Фоме, а о самом человеке, о каждом человеке и обо всем человечестве. Боже мой, в какую пустыню страха, бессмыслицы и страдания забрело оно при всем своем прогрессе, при своем синтетическом счастье! Достигло луны, победило пространства, завоевало природу, но, кажется, ни одно слово из всего Священного Писания не выражает так состояния мира, как вот это: «Вся тварь совокупно стенает и мучится» (Рим. 8:22). Именно стенает и мучается, и в этом мучении ненавидит, в этих потемках истребляет самое себя, боится, убивает, умирает и только держится одной пустой бессмысленной гордыней: «Если не увижу, не поверю».

Но Христос сжалился над Фомой и пришел к нему и сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). И Фома упал перед Ним на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Умерла в нем его гордость, его самоуверенность, его самодовольство: я, мол, не так, как вы, меня не проведешь. Сдался, поверил, отдал себя - и в ту же минуту достиг той свободы, того счастья и радости, ради которых как раз и не верил, ожидая доказательств.

В эти пасхальные дни стоят перед нами два образа - воскресшего Христа и неверующего Фомы: от Одного идет и льется на нас радость и счастье, от другого - мучение и недоверие. Кого же мы выберем, к кому пойдем, которому из двух поверим? От Одного, сквозь всю человеческую историю, идет к нам этот никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости, от другого - темное мучение неверия и сомнения…

В сущности, мы и проверить можем теперь, и прикоснуться, и увидеть, ибо радость эта среди нас, тут, сейчас. И мучение тоже. Что же выберем мы, чего захотим, что увидим? Может быть, не поздно еще воскликнуть не только голосом, но и действительно всем существом своим то, что воскликнул Фома неверующий, когда наконец увидел: «Господь мой и Бог мой!» И поклонился Ему, сказано в Евангелии.