Какие виды святости вам известны. Иерархия. Святость, рождённая в бурях XX века

Читайте также

Согласно христианскому вероучению, «един Бог без греха», все люди, даже самые большие праведники, совершают грехи. Тем не менее, церковь выделяет людей, которые молитвой, добрыми делами удостоились перед Богом особой чести, стяжали святость.

Канонизация святых – возведение в чин святых. Условия канонизации – должен сложиться культ почитания святого, чудеса от мощей, предметов, нетленность мощей, мироточение освященных икон в церкви, доказательства святости жизни.

Пресвятость («святее всех святых») – только одна Богородица, Дева Мария.

Апостолы – это особый чин святости. К апостолам примыкают равноапостольные – они, подобно апостолам, принесли христианство целым народам (РПЦ почитает как Равноапостольных княгиню Ольгу и князя Владимира).

Пророки – ветхозаветные пророки Моисей, Илья Пророк и т.д.

Праведные – канонизированные миряне (Авраам, праведная Иулиания и т.д.).

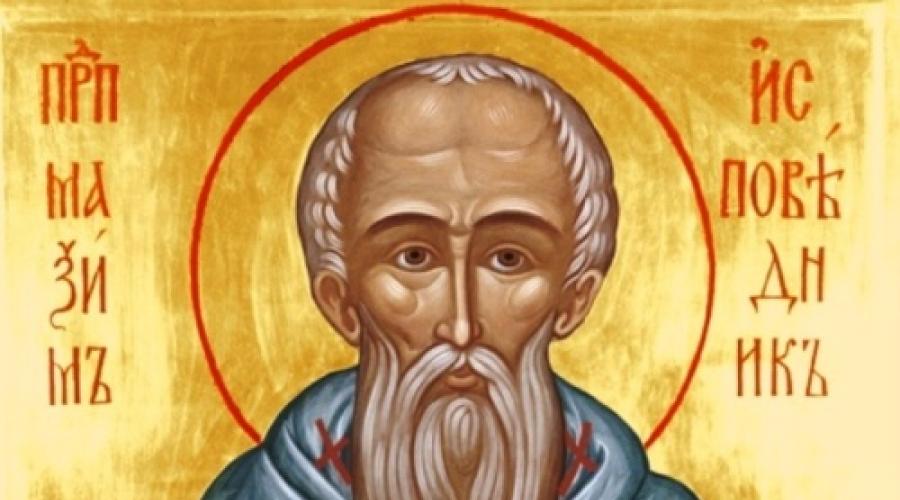

Преподобные – канонизированные монахи (Преподобный Сергий Радонежский, Преподобный Серафим Саровский).

Святители – канонизированные высшие церковные иерархи (патриархи, митрополиты) – митрополит Петр (ХIVв.), патриарх Тихон (ум. в 1925 г.).

Мученики – умершие за веру, самый массовый чин святости (Великомученица Татьяна, Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья –IIв., сейчас канонизированы новомученики ленинско-сталинского времени)

Благоверные – канонизированные правители (цари, князья) – Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской.

Страстотерпцы – «претерпевшие страсти», умершие глубоко по-христиански, но не за веру – как царственные страстотерпцы, канонизированы НиколайIIи царская семья.

Блаженные – канонизированные юродивые, на Руси их было особенно много, это своеобразный вклад русского православия во Вселенское православие («юродь» - божья болезнь, юродивые во Христе ходили голыми, делали вид, что они страшные грешники, но на самом деле не грешили даже в женских банях). Василий Блаженный. На Руси было немало обманщиков, которые только играли роль юродивых, но на самом деле юродивыми во Христе не были – они, естественно, не канонизировались (пример: Гришка Распутин)

До 1054 г. церковь была единой и православной и на Западе и на Востоке (папы Римские иногда даже спасали православие, т.к. на Востоке, в Византии часто развивались ереси).

1054 г. – Великая схизма (раскол) церквей – восточная часть осталась православной, западная сталакатолической .

ХVIв. –Реформация - раскол в западной церкви на католиков ипротестантов . Т.о, сложились три христианские конфессии: православие, католицизм, протестантизм.

Основные отличия католицизма от православия

Отличия в таинствах :

Крещение – у православных полное погружение крещаемого (так же, как крестили первые христиане), у католиков – окропление.

Причастие – у православных – как в первые века существования христианства - полное причастие для всех (и священникам, и мирянам дают и хлеб и вино), у католиков – мирянам только хлеб, с 1965 г. католики-миряне могут требовать для себя полного причастия; освященный хлеб тоже разный – у православных квасный хлеб, у католиков - опресноки

Миропомазание – у православных сразу после крещения, у католиков – миропомазание только при совершении церковного совершеннолетия (не раньше 12-14 лет)

покаяние – у православных видят исповедующегося, у католиков – в кабинках.

2. В управлении церквами – у католиков единоличный глава всей католической церкви во всем мире (папа Римский), у православных принцип автокефалии – самоуправления поместных церквей (греческой, болгарской, русской и т.д.).

3. Главный праздник – у православных Пасха, у католиков Пасху затмило Рождество.

4. Дни поста – у православных традиция раннего христианства – среда и пятница, у католиков – суббота. Один из Вселенских Соборов отметил это нарушение апостольского обычая в западной церкви.

5. Литургия (служба с причастием) у католиков – только на латыни, у православных – на национальных языках (с 1965 г. католики разрешили службу на национальных языках, но латинский язык остается главным). «Вульгата» - латинский перевод Библии - признана боговдухновенной.

6. Целибат (безбрачие) – в православии только для монахов, у католиков – и для священников (в православии попы брачные).

7. В обрядах и символах – православные крестятся тремя пальцами справа налево, католики – пятью пальцами слева направо, основной крест - у католиков четырехконечный, у православных - восьмиконечный.

8. Католики ввели новые догматы , которых нет в православии:

О непогрешимости папы Римского (в православии непогрешим только Вселенский Собор).

О чистилище (в православии только рай и ад).

О непорочном зачатии Девы Марии (согласно православной доктрине, она была зачата обычным образом и была подвержена первородному греху).

О сверхдолжных заслугах святых (отсюда вековая практика индульгенций)

О филиокве (вставка «и от Сына» в Символ веры – о том, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, как считают православные, но и от Бога-Сына). Отсюда – особая техника католической молитвы – вживание в роль распятого Христа. Искусственность в богослужении – орган, скульптуры в костелах. В православии – «умная» (сердечная) молитва, вживание в роль Христа соседствует с гордостью, нет органа и скульптур, есть только иконы и духовное хоровое пение.

Все эти отличия существуют при очень большом сходстве двух конфессий . Очень важно, что католики и православные взаимопризнают благодатность священников, каноничность их рукоположений, реальность таинств друг друга (если католический священник переходит в православие или наоборот – его не рукополагают заново, а сразу ставят священником – считается, что он уже рукоположен).

География христианских конфессий :

Православные страны – Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Греция, Болгария, Румыния, Сербия (Армения близка к православию, но есть и определенные отличия).

Католические страны – Италия, Франция, Испания, Португалия, Австрия, Польша, Чехия, Филиппины, вся Латинская Америка, Литва.

Протестантские страны – Англия, США, Швейцария, Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, Канада, Австралия, Эстония.

Больше всего в мире католиков, меньше всего– православных (так сложилось исторически)

В данной статье вы узнаете, почему святой император Николай II не является мучеником и искупителем, насколько безумны юродивые ради Христа, а также каких святых в церковном календаре больше всего.

В зависимости от вида понесённого при жизни подвига ради Христа, святых принято подразделять по ликам святости. Сегодня мы с вами рассмотрим, какие чины (или лики) святых существуют в Православной Церкви и чем они отличаются друг от друга.

Мученики

Девнегреческое слово «μάρτῠρος» на русский язык переводится не как «мученик», а как «свидетель». Дело в том, что мученики свидетельствовали о своей вере в Господа Иисуса Христа своими мучениями и смертью. И в исходном значении акцент делается не на вид подвига (мучения), а на его смысл (свидетельство о вере даже под угрозой смерти).

Мученики — это один из самых древних ликов святости, самый многочисленный лик христианских святых и, одновременно, самый подкреплённый документальными свидетельствами.

В первые три века, пока христианство в Римской империи считалось сектой ветхозаветной религии евреев, а затем просто опасным антигосударственным учением, открытое исповедание себя христианином или донос от недоброжелателей практически всегда означали судебное разбирательство с принятыми тогда методами дознания — пытками и казнью, как итогом признания вины подсудимого.

Весь ход судебного процесса, вопросы судьи, ответы обвиняемого, свидетельские показания и апологии в защиту привлечённого к суду аккуратно заносились в протокол. Поэтому многие жития мучеников имеют документальную основу, которой менее всего коснулись дополнения легендами и преданиями.

При этом уже с первых веков христианства мучениками считались только члены Христианской Церкви, не раскольники и не сектанты, и только такие, которые претерпели все мучения до кончины, не произнося отречения и не принося жертв языческим богам.

Тела мучеников обычно теми или иными путями забирались христианами для погребения в катакомбах или мартириумах — специальных часовнях, сооружаемых над гробом. Довольно быстро в Церкви сформировалась традиция совершать богослужения перед гробами и на гробах мучеников, которые стали прообразом современных престолов в храмах. На современном престоле литургия всегда совершается на антиминсе — специальном плате, в один из краёв которого вшита капсула с частицей мощей одного из святых.

Мучениками становились разные люди — обычные миряне, священнослужители, знать и монахи. Поэтому применительно к некоторым святым из лика мучеников можно встретить такие титулования, как «преподобномученик» — мученик из монашествующих, «священномученик» — мученик из священнослужителей или «великомученик» — мученик из числа королевских особ или знати. Сейчас можно встретить ещё наименование «новомученик», которое относят к подвигу христиан пострадавших за веру в СССР в XX столетии.

В Русской Православной Церкви «великомучениками» именуют святых, принявших особо тяжкие, часто многодневные мучения за Христа. Но в первые века христианства, эта традиция сохранилась в других Поместных Церквях, великомучениками именовали именно пострадавших за веру лиц знатного происхождения.

Исповедники

Ещё один лик святости, подвиг которых по смыслу ничем не отличается от подвига мучеников, составляют исповедники веры. Исповедники это люди открыто исповедовавшие свою веру, претерпевшие за это мучения и истязания, не произнесшие отречения, но оставшиеся в живых по тем или иным не зависящим от них причинам.

Изначально подвиг исповедников понимался несколько меньшим по значению, чем подвиг мучеников, но уже святитель Киприан Карфагенский в середине III века предложил почитать исповедников наравне с мучениками, отмечая однако, что исповедником может считаться не каждый претерпевший мучения и не отрекшийся христианин, который остался жив, но лишь тот, кто всю оставшуюся жизнь провёл праведно и остался верен Господу.

По понятным причинам, численно исповедники значительно уступают мученикам, чего нельзя сказать о следующем чине святых — преподобных.

Преподобные

Преподобные — второй по численности после мучников, а возможно даже и равный ему количественно чин святых. В церковном календаре почти нет дней, на которые не приходилась бы память хотя бы одного из преподобных.

В этом чине святости почитают представителей монашества, которое появляется примерно во II веке, а уже к III-IV векам приобретает в Церкви характер массового движения. Ещё несколько позже монахи начинают принимать священный сан и занимать архиерейские кафедры.

Термином «преподобные» называют святых из числа монашествующих, которые через молитвенный и физический труд стяжали Духа Святого и стали подобными Богу.

Наличие в святцах огромного сонма монашествующих святых, безусловно, связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие преподобные отцы были известны удивительными аскетическими подвигами вроде тысячедневного стояния на камне, жизни в клетке или на столпе, ношением вериг и т.п. Также многие монахи стали основателями огромных монастырей и помогли пережить подъём внутренней жизни своим современникам в масштабе целых государств (Антоний Великий, Савва Освященный, Савва Сербский, Антоний и Феодосий Печерские и другие).

Многие преподобные отцы прославились созданными ими произведениями духовной литературы, активным участием в жизни окружающих их людей не только в плане молитвы, но также и лечения, чудотворений, социальной помощи, раздачи милостыни.

Самыми почитаемыми в России считаются двое преподобных отцов: Сергий Радонежский и Серафим Саровский, каждому из которых посвящено по нескольку сотен храмов.

Апостолы

Апостолы («посланники») — это самый важный лик святых, среди которых почитаются прямые ученики Спасителя из числа двенадцати (Пётр, Андрей Первозванный, Иаков Зеведеев, Иоанн Зеведеев (Богослов), Фома, Матфей, Нафанаил (Варфоломей), Симон Кананит (Зилот), Иаков Алфеев, Иуда Алфеев (Фаддей), Филипп и Матфий, избранный на место Иуды Искариота), а также апостол Павел, отдельно избранный Господом.

Также в лике апостолов почитаются и сподвижники в проповеди прямых учеников Спасителя, жившие в I веке и условно называемые «апостолами от семидесяти» (на самом деле их насчитывается больше и далеко не все из них лично видели Спасителя хотя бы единожды).

Подвиг апостолов, в отличие от подвига святителей, о котором будет сказано далее, заключался не в хранении Церкви на местах, а в проповеди Евангелия по всему миру, то есть был неразрывно связан с путешествиями и миссионерством.

Большинство апостолов рано или поздно заканчивали свой путь мученической кончиной. Из числа двенадцати учеников Христа только апостол Иоанн Богослов умер своей смертью.

Среди апостолов были не только мужчины, но и женщины, например Прискилла, проповедовавшая вместе с мужем Акилой. Строго говоря, Мария Магдалина, которую обычно именуют «равноапостольной», по сути является женщиной-апостолом, так как во многих местах проповедовала христианство, а также лично знала Господа и была слушательницей многих Его поучений.

Некоторую путаницу в титуловании тех или иных святых в Церкви можно встретить довольно часто. Например, один из апостолов от семидесяти, Аггей, носил прозвище «Пророк» за соответствующие благодатные дары, но в лике пророков не почитается.

Святители

Святителями называют прославленных праведников из числа церковных иерархов — епископов, которые были достойными пастырями, а также проявили личную праведность.

Греческое слово «епископ» переводится на русский язык, как «надзиратель». Апостолы, после проповеди в том или ином городе, ставили одного из своих учеников — самого благочестивого и лучше всего усвоившего христианское учение — надзирать за жизнью местной общины. Когда апостолы покидали основанную Церковь и шли с проповедью дальше, на епископа ложилась обязанность душепопечения над обращёнными.

Имена святителей заносились в диптихи и регулярно поминались во время богослужения. Поместные Церкви обменивались подобными диптихами и поминали святых друг друга.

Святителям Церковь обязана многими своими традициями. Например, пасхальные послания придумал святитель Афанасий Великий, крестные ходы — святитель Иоанн Златоуст, а центры социальной помощи — святитель Василий Великий.

Равноапостольные

Равноапостольными называют ту группу святых, которые исполняли апостольское служение преимущественно после первого века по Рождестве Христовом. Они не были прямыми учениками Господа и не слушали его поучений лично, но подобно апостолам обратили ко Христу целые страны и народы.

Равноапостольных, как и апостолов, не очень много. В этом лике святых чтят память Аверкия Иерапольского, Марию Магдалину, Апфию Колосскую, Фёклу Иконийскую, Константина Великого и его мать Елену, княгиню Ольгу и князя Владимира, братьев Кирилла и Мефодия, Патрика Ирландского, Николая Японского (Касаткина), Савву Сербского, Нину Грузинскую, царя Бориса Болгарского, Косму Этолийского и Иннокентия Московского (Вениаминова).

Пророки

Лик святых пророков — самый древний из всех, так как почти все святые пророки жили ещё до Рождества Христова. Пророки проповедовали покаяние среди еврейского народа, предсказывали пришествие Мессии — Христа и возвещали еврея волю Божию.

Всего в чине пророков Церковь чтит восемнадцать святых, выделяя двенадцать малых пророков и четверых великих — Исаию, Иезекииля, Иеремию и Даниила.

Несколько особняком среди пророков стоят пророк Моисей, выведший еврейский народ из египетского плена в Святую землю и пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн, единственный святой пророческого чина, который жил уже в новозаветные времена и лично знал Господа Иисуса Христа.

Большинство пророков прославились совершением удивительных чудес, предсказанием будущего и открытым обличением грехов некоторых еврейских и азиатских государей. Некоторые пророки оставили после себя целые книги, а о некоторых мы знаем только из рассказов исторических книг Ветхого Завета.

Страстотерпцы

Страстотерпцы — это «самый русский» лик святых. В нём Церковью почитаются преимущественно знатные праведники, пострадавшие не за веру, а в результате разгула человеческих страстей — заговора, гражданской войны и проявившие при этом личное самопожертвование и беззлобие.

Некоторые христиане ошибочно называют мучениками семью последнего русского императора Николая II, приписывая ему роль некоего «искупления» русского народа. На самом деле Искупитель у русского народа, да и у всех христиан вообще может быть только один — сам Господь, Богочеловек, с которым не может сравниться ни один даже самый великий святой. Некорректно и именование царственных страстотерпцев мучениками, поскольку убиты они были отнюдь не из-за православного вероисповедания, а как потенциальное живое «знамя» для белого движения.

При этом Церковь не подвергает сомнению святость императора Николая II и его семьи, почитая их в лике страстотерпцев вместе с князьями Борисом и Глебом, Дулой Египетским (которого также относят и к лику преподобных), царевичем Димитрием Угличским, и князем Михаилом Тверским (которого также относят и к лику благоверных).

Благоверные

Чин благоверных святых — ещё один чин «для знати». К благоверным Церковь причисляет правителей, которые много сделали для укрепления веры и нравственности, развития Церкви и просвещения в подвластных им землях.

Этот лик святости возник в Константинопольской Церкви в период Вселенских соборов и применялся при канонизации византийских императоров и их жён, а затем стал использоваться и в других Православных Церквях.

В числе русских благоверных князей почитают: Александра Невского, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского, Иоанна Калиту, Даниила Московского, Игоря Черниговского, Олега Брянского и других.

Бессребренники

Так именуют святых, отказавшихся от богатства и бесплатно помогавших другим людям ради Христа. Почти все святые этого лика имели отношение к врачебному искусству и, с помощью молитвы, чудотворений, снадобий и медицинских умений помогали людям обрести утерянное здоровье.

Сам Христос творил свои чудеса и исцелял людей бесплатно, ради милости к страждущим и то же заповедовал своим ученикам: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Бессребренники буквально следовали этому завету Спасителя.

В лике бессребренников почитают Косму и Дамиана, целителя Пантелеимона, Ермолая, Кира и Иоанна, Самсона Странноприимца, врача Диомида Никейского, Трифона, Фотия и Аникиту, Фалалея Киликийского, Прохора Лебедника, Агапита Печерского и других.

Иногда тех или иных святых также называют чудотворцами, но это не особый лик святости. Многие святые обильно творили чудеса как при жизни, так и после кончины и эпитет «чудотворец» можно встретить, как применительно к святителям, так и к мученикам, бессребренникам, преподобным и святым иных чинов святости.

Праведные

В первые три века существования христианства мученичество приняли сотни тысяч христиан. Впоследствии в истории Церкви мы также встретим немало неспокойных периодов, когда появлялись новые мученики. Монашество также было весьма широко распространено, фактически узурпировало к VII веку высшие посты в церковном управлении, основало тысячи обителей и имело огромный духовный и нравственный авторитет как в самой Церкви, так и в обществе в целом.

Это не плохо, но именно поэтому фокус внимания Церкви чаще всего был направлен на жизнь мучеников и преподобных, которых мы знаем множество, и редко замечал тихие подвиги других святых — врачей, многодетных пар, благотворителей, воинов, которых мы знаем относительно немного. Иначе говоря, Церковь почитает буквально единицы праведных из числа мирян, но совершенно точно таких святых среди христиан было очень много. Просто их жизнь и подвиги остались скрыты от нас до дня Страшного Суда.

Среди праведных наиболее известны такие святые, как: Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, царь Давид, Иоаким и Анна, Иов, Симеон Богоприимец, Симеон Верхотурский, Иоанн Кронштадтский, Алексий Мечев, Иоанн Русский, Пётр и Феврония Муромские, Матрона Московская, Феодор Ушаков и другие.

Праведники нечасто изнуряли себя какими-то особыми подвигами, зато всю свою жизнь старались следовать воле Божией, ради Господа помогать окружающим, часто посещать богослужения и молиться дома и следовать духу, а не букве Священного Писания. Многие праведные тайно благотворили нуждающимся и совершали чудеса.

Юродивые ради Христа (Блаженные)

Славянское слово «юродивый» переводится на современный русский язык, как «дурак, безумный». Юродивые ради Христа безумными не были — они только напускали на себя вид сумасшедших, чтобы через презрительное отношение со стороны окружающих избавиться от гордости и обязанности следовать всем установлениям общества (зачастую далёким от христианства).

Юродивые ради Христа, как правило, начинали свой подвиг с того, что раздавали нуждающимся почти всё своё имущество и начинали скитаться и жить подаянием. Эти святые много молились, открыто обличали людские пороки, предсказывали будущее, помогали нуждающимся и, иногда, исцеляли страждущих от болезней.

Всех юродивых ради Христа также именуют «блаженными» и здесь может возникнуть путаница. Есть и другие святые, которых в церковной традиции устойчиво именуют «блаженными», но которые не относятся к этому лику святых — Августин Иппонский (святитель), Иероним Стридонский (преподобный) и Матрона Московская (праведная).

Также не стоит путать православных блаженных — юродивых и католический чин «блаженных» обозначающий первую ступень канонизации, как бы «почитаемых христиан».

Предшественниками блаженных — юродивых можно считать некоторых праведников и пророков Ветхого Завета — Иова, Иезекииля, Осию и других, которые известны своими странными поступками, обличавшими общественное беззаконие.

Среди православных блаженных наиболее почитаются: Ксения Петербургская, Василий Московский, Андрей Юродивый, Прокопий Устюжский.

Резюмируя, можно сказать, что в Православной Церкви выделяют в основном двенадцать ликов святых, которые подразделяются как по виду своего посвящённого Богу подвига, так и по своему положению в обществе или церковной иерархии. При этом некоторых святых, подвиги которых особенно многогранны, иногда относят сразу к двум и более чинам святости. Вероятно, некоторым из наших читателей данная статья поможет чуточку лучше ориентироваться в жизни Церкви и понимать кого и за что они молитвенно почитают, что будет весьма отрадно для автора.

Андрей Сегеда

Вконтакте

Чины небесной иерархии. Для выражения Своей воли, а также для выполнения различных функций в мироздании Бог создал ангелов – бесплотных служебных духов, имеющих личную природу. Ангелы в Священном Писании называются различными именами: ангелами божиими, святыми, живущими на небесах, духами. Писание говорит также о различных чинах ангелов. Хотя ангелам и не приписываются человеческие черты, они часто принимают образ людей, чаще всего юношей, оставаясь при этом бесплотными, и, следовательно, бесполыми.

Небесные существа различаются по своей близости к Творцу и той роли, ради которой Он сотворил их. Они образуют так называемую небесную иерархию, состоящую из 9 чинов, образующих три иерархически связанные триады.

I. Высшая небесная иерархия: серафимы (евр. «пламенеющие» ), херувимы (евр. «излияния мудрости» ), престолы. Серафимы пламенеют любовью к Богу, их любовь настолько сильна, что она сжигает всякую нечистоту, в частности – в душах людей. Серафимы изображаются с шестью крылами. Назначение херувимов – воспринимать божественную премудрость и пробуждать в других жажду богопознания. Херувимов обычно изображают с множеством глаз. Престолы – небесные Умы, открывающие Божественную истину и служащие Божиему правосудию. Престол – это царское место, с которого часто свершается суд. На православных иконах престолы представлены в виде огненных колёс с глазами и крыльями, поддерживающие подножие трона Спасителя.

II. Вторая небесная иерархия: господства, силы и власти. Они наставляют людей в том, как управлять своими чувствами, побеждать искушения, укрощать свою волю, бороться со злом в мыслях, словах и поступках.

III. Третья небесная иерархия: начала, архангелы и ангелы. Начала призваны учить земных начальников исполнять свои обязанности не ради личной славы и выгоды, а ради славы Божией и для пользы ближних. Архангелы – это Божии благовестники. Они помогают постичь тайны веры, пророчеств и Божьей воли, укрепляют в людях веру, просвещая их ум светом Евангелия. Ангелы – последний чин небесной иерархии. Согласно Священному Писанию, ангелы (евр. «посланник» , греч. «вестник» ) сотворены Богом для возвещения людям Своей воли. Они ближе всех других чинов к людям и обладают способностью таинственным образом являть себя им.

Церковь считает, что у каждого крещёного человека есть свой незримый ангел-хранитель, всегда готовый прийти на помощь.

Чины святости. В православной традиции сложилось несколько основных форм святости, в соответствии с которыми святых подразделяют на разряды – чины. В первые века христианства святыми считались ветхозаветные праотцы, ветхозаветные пророки, апостолы и мученики. С IV в. началось почитание преподобных и святителей, с утверждением христианства государственной религией и появлением благочестивых правителей – благоверных царей, князей и т. д. Такое деление в известной степени условно.

Апостолы. Апостольство считается особым даром, которым Господь наделил некоторых из Своих учеников и последователей. Апостолы стали свидетелями жизни и воскресения Христа, проповедовали миру Евангелие, основывали христианские общины, исцеляли больных, могли изгонять бесов. Апостолы (греч. «посылаю» , «высылаю» ) приняли на себя миссию распространения христианства. Почти все они приняли мученическую смерть. Апостолы стали первыми христианскими святыми.

Пророки. Пророчество рассматривается как особый дар: Бог выбирает человека, чтобы тот передавал людям Его волю (пророчествовал).

Праотцы – это жившие до Христа благочестивые патриархи (греч. «родоначальники» ), которые своими действиями способствовали приходу в мир Мессии (Христа Спасителя), приняв тем самым участие в деле спасения человечества Богом.

Святители – архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). Их служение – пастырское (церковное учение, проповедь, защита чистоты веры, церковное управление), соединено с праведной жизнью. Бог за праведность, как правило, наделяет даром творить чудеса. Поэтому среди святителей многие именуются «чудотворцами».

Мученики (греч. «свидетель» ). Своей готовностью принять ради Христа страдания и смерть, но не отступить от веры мученики свидетельствуют о вере в победу Спасителя над смертью. Бог помогает мученикам так, что они могут переносить нечеловеческие страдания. Мучеников, претерпевших особенно тяжёлые и продолжительные мучения, называют великомучениками . Если мучения претерпел священник или епископ, его называют священномучеником . Преподобномученики – замученные за православную веру монахи. Страстотерпец, т. е. претерпевший страсти (страдания), – тот, ктопринял смерть от своих соплеменников и единоверцев. На месте захоронения мучеников христиане с древних времён совершали богослужение (литургию), позднее стали строить храмы. Списки мучеников (мартирологи) с описанием обстоятельств их гибели стали основой церковного календаря и житийной литературы.

Исповедники. Исповедничество является открытым признанием (исповедованием) веры, невзирая на опасность смерти. В отличие от мучеников, скончавшихся во время мучений за веру, исповедники переживают мучения и гонения, но их смерть ненасильственна. Исповедничество было широко распространено наряду с мученичеством во времена первых гонений на христиан. В Русской церкви исповедничество стало особенно актуальным во времена гонений на Церковь советского периода.

Преподобные. Это святость, достигнутая в монашестве, которая понимается как высшая степень подобия Богу (преподобие) и приближение человека к ангельскому образу. Преподобных называют «земными ангелами» и «собеседниками ангелов». Святость основана на непрестанной молитве, посте, постоянном труде; непременные условия – смирение и безбрачие. Труды и подвиги в монашестве могут быть самыми различными.

Благоверные – это правители (князья и княгини, цари и царицы), отличавшиеся благочестивой жизнью и употребившие монархическую властьна укрепление православной веры (в мирное или военное время), на дела милосердия (забота о своих подданных) и т. д.

Праведные – это те, чья благочестивая жизнь в миру стала примером для окружающих. В широком смысле праведность является синонимом святости.

Бессребреники. Бессребреничество – это бескорыстное профессиональное служение, которое основано на том, что любой талант – дар от Бога и должен быть употреблён для прославления Бога, т. е. беззаветное служение людям.

Юродивые – это самая необычная, парадоксальная форма святости. Оставаясь в миру, юродивый, прикрываясь обликом безумия, бросает вызов ценностям этого мира, в том числе и внешнему, показному благочестию. В русской традиции юродивых принято называть блаженными.

Грех

В христианстве грех есть как сознательное, так и бессознательное отступление от заповедей Божиих и нарушение закона Божия. Грех произошёл не от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли разумных существ, от произвольного их уклонения от Бога, от замены Его воли своею, от самоволия. Так первоначально согрешил Сатана, а потом Адам и Ева. Первородный грех, заразивший натуру прародителей, стал условием для личных грехов каждого человека. Глыба первородного греха была так тяжела, что изменила всё бытие человечества и мир. Человеческая природа стала подвержена смерти, болезням и порокам. Пороки стали так привычны для людей, что они склонны либо не замечать их, либо замечать в других, но не в себе, либо оправдывать, если затронуты их личные интересы.

В основе греха лежит себялюбие, которое может проявляться либо преимущественно в сфере чувственной, либо преимущественно в сфере духовной. Поэтому все грехи имеют характер либо чувственный, как, например, стремление к жизненным наслаждениям и чувственным удовольствиям, либо духовный, такие как гордость, высокомерие и др.

В православной традиции сложилось несколько основных форм святости, в соответствии с которыми святых подразделяют на разряды - чины. В первые века христианства святыми считались ветхозаветные праотцы, ветхозаветные пророки, апостолы и мученики. С IV в. началось почитание преподобных и святителей, с утверждением христианства государственной религией и появлением благочестивых правителей - благоверных царей, князей и т. д. Такое деление в известной степени условно.

Апостолы. Апостольство считается особым даром, которым Господь наделил некоторых из Своих учеников и последователей. Апостолы стали свидетелями жизни и воскресения Христа, проповедовали миру Евангелие, основывали христианские общины, исцеляли больных, могли изгонять бесов. Апостолы (греч. «посылаю», «высылаю») приняли на себя миссию распространения христианства. Почти все они приняли мученическую смерть. Апостолы стали первыми христианскими святыми.

Пророки. Пророчество рассматривается как особый дар: Бог выбирает человека, чтобы тот передавал людям Его волю (пророчествовал).

Праотцы - это жившие до Христа благочестивые патриархи (греч. «родоначальники»), которые своими действиями способствовали приходу в мир Мессии (Христа Спасителя), приняв тем самым участие в деле спасения человечества Богом.

Святители - архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). Их служение - пастырское (церковное учение, проповедь, защита чистоты веры, церковное управление), соединено с праведной жизнью. Бог за праведность, как правило, наделяет даром творить чудеса. Поэтому среди святителей многие именуются «чудотворцами».

Мученики (греч. «свидетель»). Своей готовностью принять ради Христа страдания и смерть, но не отступить от веры мученики свидетельствуют о вере в победу Спасителя над смертью. Бог помогает мученикам так, что они могут переносить нечеловеческие страдания. Мучеников, претерпевших особенно тяжёлые и продолжительные мучения, называют великомучениками. Если мучения претерпел священник или епископ, его называют священномучеником. Преподобномученики - замученные за православную веру монахи. Страстотерпец, т. е. претерпевший страсти (страдания), - тот, ктопринял смерть от своих соплеменников и единоверцев. На месте захоронения мучеников христиане с древних времён совершали богослужение (литургию), позднее стали строить храмы. Списки мучеников (мартирологи) с описанием обстоятельств их гибели стали основой церковного календаря и житийной литературы.

Исповедники. Исповедничество является открытым признанием (исповедованием) веры, невзирая на опасность смерти. В отличие от мучеников, скончавшихся во время мучений за веру, исповедники переживают мучения и гонения, но их смерть ненасильственна. Исповедничество было широко распространено наряду с мученичеством во времена первых гонений на христиан. В Русской церкви исповедничество стало особенно актуальным во времена гонений на Церковь советского периода.

Преподобные . Это святость, достигнутая в монашестве, которая понимается как высшая степень подобия Богу (преподобие) и приближение человека к ангельскому образу. Преподобных называют «земными ангелами» и «собеседниками ангелов». Святость основана на непрестанной молитве, посте, постоянном труде; непременные условия - смирение и безбрачие. Труды и подвиги в монашестве могут быть самыми различными.

Благоверные - это правители (князья и княгини, цари и царицы), отличавшиеся благочестивой жизнью и употребившие монархическую властьна укрепление православной веры (в мирное или военное время), на дела милосердия (забота о своих подданных) и т. д.

Праведные - это те, чья благочестивая жизнь в миру стала примером для окружающих. В широком смысле праведность является синонимом святости.

Бессребреники . Бессребреничество - это бескорыстное профессиональное служение, которое основано на том, что любой талант - дар от Бога и должен быть употреблён для прославления Бога, т. е. беззаветное служение людям.

Юродивые - это самая необычная, парадоксальная форма святости. Оставаясь в миру, юродивый, прикрываясь обликом безумия, бросает вызов ценностям этого мира, в том числе и внешнему, показному благочестию. В русской традиции юродивых принято называть блаженными.

4 февраля Русская Православная Церковь будет отмечать Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской . Это особый день почитания всех святых, принявших мученическую кончину или претерпевших гонения за свою веру после революции 1917 года.

Храм в честь Новомучеников и исповедников Российских рядом с полигоном Бутово

За всю историю человечества великое множество людей были причислены к лику святых . Эти люди жили в различных уголках Земли, вели подвижническую жизнь, боролись с различными грехами и искушениями, но всех их объединяло одно: истинная вера в Бога и приобщение к той небесной Благодати, которая очищает душу.

В богословской науке святых традиционно разделяют по характеру их подвигов на чины (или лики), исходя из того, какими подвигами они прославились в своей земной жизни.

Сегодня мы хотим рассказать о том, какие чины святости приняты в Православной Церкви.

М.В.Нестеров «Святая Русь»

Праотцы – это благочестивые мужи Ветхого Завета , которые являлись по плоти предками Спасителя. Вспомним, как в Евангелии от Матфея в самом начале приводится родословная Иисуса Христа: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его…»

Пророки

– святые Ветхого Завета

, которых избрал Сам Господь для особого служения народу. Пророки, благодаря Божьей помощи, могли предсказывать будущее.

Апостолы (ап.) - ближайшие ученики и последователи Иисуса Христа, проповедовавшие учение Господа по всей Земле после Его Воскресения.

Это 12 ближайших первых учеников и 70 учеников, которых избрал Спаситель позднее, назначив их для проповеди по всей Вселенной. "После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою." (Лк. 10:1-2)

К апостолам же относится Павел , ставший апостолом уже после Воскресения Христова.

«Апостол» в переводе с греческого значит «посланник» .

Равноапостольные (равноап.) т.е. равные апостолам по своему подвигу, потому что они просветили верой Христовой целые народы.

Святители (свт.) – святые, которые при жизни были архиереями (то есть епископами, архиепископами, митрополитами, патриархами), жили праведной жизнью и достигли святости хранением Православия от ересей и расколов.

Преподобные

(прп.) – святые, угодившие Богу на пути монашеской жизни.

Столпники (столпн.) – святые из числа монахов, которые избрали особый подвиг непрерывной молитвы при стоянии на «столпе» (возвышенной открытой площадке).

Благоверные (блгв.) – правители (князья, княгини, цари), которые заботились не о собственном возвышении и укреплении власти, а о том, чтобы укрепить и утвердить веру в народе. Святые благоверные также отмечаются милосердным и мудрым правлением.

Мученики, мученицы (мч., мц.) - святые, пострадавшие и отдавшие жизнь за веру во Христа. Мучеников, на долю которых выпали особо страшные и тяжелые испытания, называют великомучениками (вмч, вмц).

Страстотерпцы (страст.), в отличие от мучеников, приняли мученическую кончину не от гонителей христианства, а от палачей-единоверцев - в силу их зависти или, например, заговора; своим смирением и умением прощать врагов, святые терпели все страдания, за что и были удостоены почитания в лике святых.

Юродивые (юрод.) или блаженные (блж.) - святые, которые принимали на себя образ безумства, претерпевая при этом насмешки и унижения от окружающих. За то, что они отказались от себя ради Бога, Всевышний даровал им дар прозорливости и исцеления.