Ферапонтов белозерский богородице-рождественский монастырь. Ферапонтов богородице-рождественский монастырь

Читайте также

Возвышающийся над селом Ферапонтово, представляет собой уникальный по красоте ансамбль, являющийся памятником истории мирового значения. На данный момент он включен в список ЮНЕСКО. История монастыря напрямую связана с теми значимыми событиями, которые происходили в Москве в XV-XVII в. Здесь, в Соборе Рождества Богородицы, сохранилось множество фресок, выполненных известным иконописцем Дионисием.

Ансамбль монастыря

Выстроен Ферапонтов монастырь на холме между озерами Бородаевским и Павским, которые соединяет небольшая речка Паска. В его ансамбле гармонично сочетаются архитектурные детали самых разных столетий. Особый интерес представляет собой Собор Рождества Богородицы. Это главная церковь монастыря, строительство которой было начато в 1490 г. Недалеко от Собора в 1530 г. была выстроена Церковь Благовещения, а в 1640 г. началось строительство Церкви Святого Мартимиана.

Как был основан монастырь

Ферапонтов был основан в 1397 году Ферапонтом, выходцем из древнего рода Поскочиных. Постриг святой принял в Симоновом монастыре в Москве в сорок лет. Здесь же он сдружился с преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали проповеди Сергия Радонежского, часто посещавшего обитель. Выполняя послушание, Ферапонт отправился на север, на Белоозеро. Суровый северный край понравился святому, и немного позже он решил вернуться туда для подвигов. На этот раз на север они пошли вместе с преподобным Кириллом. Здесь у ими был основан Кирилло-Белозерский монастырь.

Через некоторое время Ферапонт основал свою обитель на возвышенности между озерами Павским и Бородаевским. Первое время он жил в построенной им келье в отшельничестве. Много лишений пришлось ему пережить. Со временем к нему начали приходить иноки, которые также строили здесь кельи. Так постепенно это место и превратилось в монастырь.

Период расцвета

Широко известным Ферапонтов монастырь стал благодаря усилиям преподобного Мартиниана, ученика Кирилла Белозерского, который по настоянию братии стал его игуменом. Сюда на поклонение когда-то приезжали известнейшие представители русской знати - Елена Глинская, Иван IV, Василий III и др. В XV-XVI вв. из стен этой обители вышли виднейшие деятели русской церкви - Епископ Вологодский и Пермский Филофей, епископ Ярославский и Ростовский Иоасаф и другие. Со временем монастырь становится местом ссылки видных деятелей, боровшихся за главенство Церкви в государстве - патриарха Никона, митрополита Спиридона-Саввы и т. д.

Помимо всего прочего, Ферапонтов монастырь был еще и крупнейшим вотчинником. В XVII в. обители принадлежало около 60 деревень, триста крестьян и 100 пустошей.

Разорение

Несмотря на то что в монастыре, начиная с XV и заканчивая XVII веком, было возведено множество каменных построек, настоящей крепостью он так никогда и не стал. Его ограда оставалась деревянной вплоть до XIX в. Это и послужило причиной разорения обители в 1614 г. польско-литовскими грабителями. Возобновлено каменное строительство было только спустя 25 лет после нашествия. Именно тому, что обитель пришла в упадок, мы обязаны сохранностью фресок в первозданном виде. Монастырь был небогат, а поэтому подновления росписей никогда не выполнялись.

В 1798 г. указом Синода обитель была упразднена. В 1904 году здесь снова был открыт монастырь, но на этот раз женский. Просуществовал он недолго - до 1924 г. В наши дни на территории монастыря действует музей фресок Дионисия.

Иконописец Дионисий

В 1502 году в Ферапонтов монастырь был приглашен иконописец Дионисий с артелью. Его задачей стала роспись Рождественского собора. К тому времени Дионисий был уже знаменит и считался ведущим московским мастером. Первый свой серьезный заказ он получил между 1467 и 1477 гг. В это время ему предложили поучаствовать в оформлении церкви Рождества Богородицы в В 1481 году он приступил к исполнению еще одного важного задания - выполнению икон для иконостаса Успенского Собора (Московский Кремль). С заказом мастер справился просто великолепно и с тех пор стал олицетворением московской школы живописи.

Ферапонтов монастырь. Фрески Дионисия

Фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы представляют собой единственную дошедшую до наших дней стенопись мастера. До переделок фасада в XVI в. сюжеты, изображенные на нем, были видны издалека. По обеим сторонам врат изображены и Михаил. Портал украшен сценами «Рождества Богородицы» и фреской «Десус». В возглавии можно видеть медальон с изображением Христа. Над дверью Дионисий разместил изображение самой Богоматери в окружении Козьмы Маюмского и Иоана Дамаскина. Именно эта фреска становится началом связанных между собой сюжетно изображений, посвященных Пресвятой Деве. В центральной аспиде изображена сидящая на престоле Богоматерь Одигитрия с коленопреклоненными перед ней ангелами. В храме имеются и другие представляющие вниманию зрителя Деву Марию фрески. Ферапонтов монастырь знаменит, прежде всего, именно благодаря росписям Собора Рождества Богородицы.

Особенности росписей храма

Система росписи храма организована очень строго и лаконично. Фрески выполнены с учетом архитектурных особенностей здания. Еще одной особой чертой, делающей оформление храма гармоничным, является мастерство композиции. Это можно отнести как к размещению фресок, так и к каждому отдельному сюжету. Рисунок отличается гибкостью линий и в то же время их лаконичностью. Все изображения выглядят невесомыми, устремленными вверх. Росписи отличаются многолюдностью и динамикой. Для того чтобы рассмотреть все фрески в последовательности сюжета, необходимо обойти весь храм по кругу несколько раз.

Еще одной из отличительных особенностей фресок Дионисия является мягкость цветов и нарядность. В изображениях преобладают белые, небесно-голубые, желтые, розовые, вишневые и светло-зеленые тона. Для фона иконописцем был использован в основном ярко-голубой цвет. Краски художнику доставлялись предположительно из Москвы. Самой богатой в плане цветового решения росписью являются медальоны под барабаном и на подпружинных арках. При их выполнении были использованы как чистые цвета, так и смеси.

Стенные Рождества Богородицы можно с уверенностью назвать вершиной творчества Дионисия. Интересным является тот факт, что все фрески Ферапонтова монастыря были выполнены всего за 34 дня (с 6 августа по 8 сентября). И это при том, что общая их площадь составляет 600 м 2 .

Ферапонтов Лужецкий монастырь

В XV веке Белоозеро принадлежало князю Андрею, сыну Дмитрия Донского. В 1408 г. он обращается к Ферапонту с просьбой об основании монастыря в городе Можайске. После долгих раздумий святой соглашается стать игуменом новой обители. Построенный на берегу был назван Лужецким. В 1420 г. в нем был возведен Собор Рождества Богородицы. Недалеко от Лужецкого монастыря в наши дни бьет источник с целебной водой. Называют его колодцем святого Ферапонта. По преданию, открыт он был самим святым.

Святой Ферапонт оставался в Лужецком монастыре до самой своей смерти в 1426 г. В 1547 г. его причисляют к лику святых. Его мощи до сих пор покоятся в Соборе Рождества Богородицы. Вологодский и Лужецкий Ферапонтовы монастыри в наши дни являются ценнейшими памятниками средневековой русской культуры.

Ферапонтов монастырь (Россия) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

- Туры на майские в Россию

- Горящие туры по всему миру

Предыдущая фотография Следующая фотография

Ядро архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, а также самое старое и самое интересное его здание - одноглавый собор Рождества Богородицы, первая каменная постройка Белозерья. В нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром. Это единственная церковь в России, сохранившая столь древние фрески, созданные величайшим живописцем своего времени. Кроме фресок, Дионисий выполнил также иконостас, детали которого сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Петербурге, а также в музее Кирилло-Белозерского монастыря.

Собор бывает открыт в так называемые «часы проветривания», которые случаются нечасто – при подходящей температуре и влажности воздуха с мая по сентябрь. Зимой собор закрыт, летом может не работать при плохих погодных условиях (а именно - повышенной влажности). Фотографировать фрески нельзя, даже без вспышки.

Собор Рождества Богородицы находится в центре комплекса храмов, соединенных общими папертями. С юга к нему пристроена шатровая церковь Мартиниана, с севера - колокольня, далее - трапезная палата и небольшая церковь Благовещения. Другой комплекс состоит из Святых ворот с объединенными в одно помещение церквями Богоявления и Ферапонта, единственными действующими в монастыре.

Трапезная и казенная палаты церкви Благовещения - самые ранние из сохранившихся в подлинном виде на Русском Севере построек подобного типа. Шатровая церковь Мартиниана построена над захоронением второго основателя Ферапонтова монастыря, преподавателя Мартиниана.

Надвратные церкви Богоявления и преподобного Ферапонта над Святыми вратами уникальны полной сохранностью всех элементов архитектуры. Вместе с примыкающей с юга казенной палатой они образуют главный фасад Ферапонтова монастыря.

В Ферапонтовом монастыре находится единственная церковь в России, сохранившая древние фрески, созданные величайшим живописцами своего времени - Дионисием и сыновьями.

Колокольня - трехъярусная, шатровая, очень редко встречающегося типа с квадратным планом звона и четырехгранным шатром. На ярусе звона висят 17 колоколов. В шатре находится уникальный механизм самых ранних из сохранившихся в России боевых часов 1638 г.

Монастырь живописно расположен между двумя озерами (вход с берега Бородаевского озера) и виден издалека со всех сторон. В двух км на юг от монастыря находится Цыпина Гора (204 метра) и деревянная церковь Ильи Пророка на Цыпином погосте.

Практическая информация

Адрес: Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапонтово, ул. Каргопольская, 8. Веб-сайт .

Режим работы: с 1 мая по 31 сентября с 9:00 до 18:00 без выходных, с 8 сентября по 30 апреля с 9:00 до 17:00, с 1 октября выходной - понедельник.

Фрески Ферапонтова монастыряВ одном из отдаленных районов Вологодской области, близ города Кириллова, находится древний монастырь, основанный в XIV веке московским монахом Ферапонтом. Более 600 лет назад возник он с небольших рубленых келий. Со временем к монастырю стали отходить окрестные земли. В монастырскую казну потекли денежки, на которые приобретались новые земли и деревни, а также приглашались мастера для строительства каменных крепостных стен, храмов и других зданий. Приобреталось и много книг: Ферапонтов монастырь завел огромную библиотеку, переписываемые по заказу книги рассылались отсюда по всей Руси.

В самом начале XVI века в стенах Ферапонтова монастыря появилась артель живописцев, расписавших храм Рождества Богородицы. Четыреста с лишним лет каменные стены терпеливо хранили краски фресок, надписи и память о мастерах, создавших их. Один из них — Дионисий, чье имя было прочитано учеными в начале XX века. По своему географическому расположению собор был путевым храмом. Во времена, когда с падением Константинополя устанавливался новый торговый путь в Российское государство, собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре как раз и оказался на этом великом пути, проходившем через Белое море по Онеге и Шексне. Он был первым каменным собором на этом пути и был вполне пригоден для фресковой живописи. Находившийся на той же Онеге Каргополь был еще полностью рубленым городом, да и в Соловецком монастыре каменных церквей еще не было. Всю возложенную на них работу артель мастеров и подмастерьев (плотников, штукатуров, левкасчиков и др.) выполнила за два с небольшим года.

Собор Рождества Богородицы

Иконография фресок Ферапонтова собора во многом не имеет прецедента в стенной росписи русских церквей. Никогда прежде, например, не встречалось изображение Иоанна Предтечи в жертвеннике, не было изображений Вселенских соборов и многого другого. Некоторые исследователи (в частности, Г. Чугунов) считают, что акафист Богородице впервые тоже появился в Ферапонтове. В греческих и южнославянских храмах изображалась обычно вся жизнь Марии, начиная от «Рождества Богородицы» и кончая ее «Успением». Акафист Богородице если и включался в роспись, то занимал обычно незначительное место где-нибудь в приделах храмов. Дионисий же создает роспись, прославляющую Марию, роспись, подобную песнопениям, какие слагали в ее честь. Конечно, Дионисий не самовольно ввел во фрески многие сюжеты, до него не изображавшиеся. Чтобы пойти на такой смелый шаг, он должен был видеть предшествующие росписи, а не только слышать о них, а видеть их он мог только на Афоне. Но решение многих евангельских сюжетов у Дионисия отличается и от афонских. Тогда еще не существовало строгих канонов, и Дионисий мог воспользоваться этим обстоятельством. Например, он самостоятельно пытался осмыслить некоторые положения христианства, в частности, о жизни Богоматери. То, что для предшествующих живописцев было основной целью, для Дионисия стало второстепенной. Главная задача для него — акафист Богородице, ее прославление, поэтому весь большой цикл росписей Рождественского храма представляется единым гимном: «Радуйся!».

Фрески, созданные Дионисием, следует рассматривать как неотъемлемую часть архитектуры самого Рождественского собора. Все его внутреннее пространство — от купола и до основания — заполнено сияющей живописью. Дионисий охотно отдается ярким впечатлениям жизни, он может упиваться пестрыми узорами драгоценной парчи, яркими красками заморских шелков, сиянием камней-самоцветов.

«Брак в Кане Галилейской», например, представляется ему радостным пиром. Соборы и башни, которые обрамляют многочисленные сцены росписи, напоминают зрителю архитектурные памятники Москвы и Владимира. Ритмическое построение сцен, движение фигур говорят о наблюдательности и гениальном мастерстве художника, а жизненные впечатления Дионисий всегда переводит в область прекрасной и возвышенной поэзии. Даже самые обыденные персонажи — слуги, наполняющие сосуды вином, или слепые нищие, питающиеся жалким подаянием, — на фресках приобретают особое благородство и достоинство.

Брак в Кане Галилейской

В центре собора, в куполе, изображен Христос-Вседержитель.

По мнению многих исследователей, этот образ напоминает «Пантократора» из Софийского собора в Новгороде, однако связь эта ощущается чисто внешне — в расположении рук и Евангелия. Сущность ферапонтова Христа-Вседержителя сильно отличается от новгородского. В Ферапонтове у Христа-Вседержителя нет той грозной и непреклонной воли, как у новгородского Пантократора.

На северной стороне собора на троне сидит Богородица, окруженная архангелами, а у подножия трона теснятся толпы смертных, воспевающих «Царицу мира». На южной стороне — сонмы певцов славят Марию, как во чреве носившую избавление пленным».

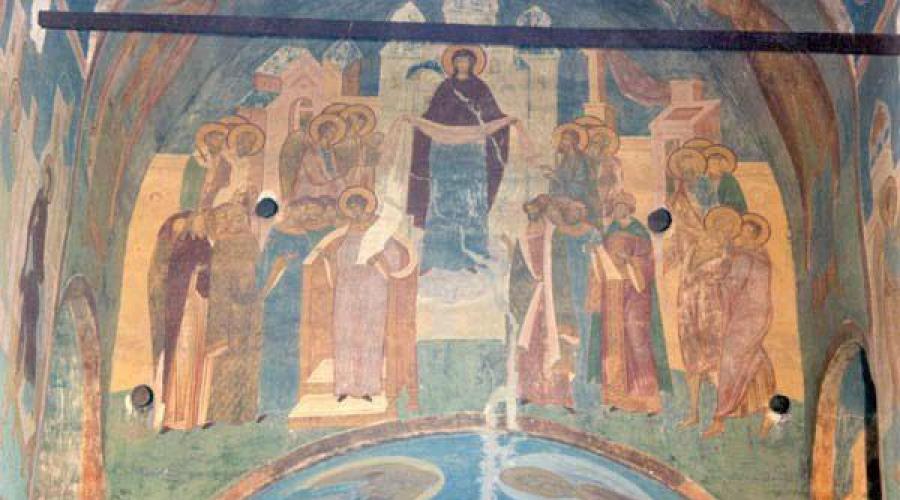

На западной стороне вместо более привычного для южнославянских храмов «Успения» изображена композиция «Страшного суда», в которой Мария прославляется как заступница всего рода человеческого. В восточном люнете храма Богородица изображена в чисто русском, национальном духе — как покровительница и защитница Русского государства. Она стоит с «покровом» в руках на фоне стен древнего Владимира, бывшего в те годы символом религиозного и политического единства Руси. Окружают Марию уже не певцы и не святые, а русские люди.

Покров Богоматери

Собор был расписан Дионисием и его товарищами не только внутри, но отчасти и снаружи. На западном фасаде хорошо сохранилась фреска, которая встречала входящего в храм и давала нужное направление его мыслям и чувствам (позже в этой части собора была выстроена паперть, и роспись оказалась внутри храма).

Роспись посвящена Рождеству Богородицы и состоит из трех поясов: верхний — деисус, средний — сцены «Рождества Богородицы» и «Ласкание Марии Иоакимом и Анной», нижний — архангелы. Справа от портала изображен Гавриил, держащий в руках свиток, на котором написано «Ангел Господень написует имена входящих в храм».

Портальная фреска — это своего рода прелюдия к росписи собора, потому что акафист Богородице начинается именно здесь. До Дионисия другие художники сюжет «Рождества Богородицы» трактовали как чисто семейную сцену в доме Иоакима и Анны — родителей Марии. Дионисий тоже оставил жанровые подробности, продиктованные самим содержанием росписи, и в то же время его фрески резко отличаются от работ его предшественников. В среднем ярусе росписей Дионисий поместил не сцены из жизни Марии, а иллюстрации к двадцати четырем песням акафиста Богородице. Здесь художник меньше всего был связан канонами, и из-под его кисти вышли изображения совершенно самобытные. Он не стал показывать бурные движения души человеческой, художника влечет к размышлениям, к оригинальному толкованию традиционных евангельских тем.

Ласкание и Марии

Вот, например, Анна и престарелый Иоаким, узнавший, что его жена ждет младенца. Обычно эту сцену другие мастера изображали как полную драматических объяснений Иоаким устремлялся к жене, и Анна отвечала ему не менее выразительной жестикуляцией. У Дионисия даже похожего ничего нет. Его Иоаким уже знает о «непорочном» зачатии, он благоговейно склоняется перед новорожденной Марией, протягивая ей руку и повторяя жест, обычный для «предстояний». Анна на фреске Дионисия не делает попытки встать, не тянется к еде. Исполненная достоинства и смиренной благодати, она сидит на ложе, и женщина, стоящая за ложем, не только не помогает Анне подняться, но не смеет даже коснуться покрова той, что родила будущую мать Христа. Женщина справа от ложа не просто протягивает Анне чашу с едой, а торжественно подносит ее. И эта золотая чаша, получая особое смысловое значение, становится центром всей композиции. Дионисий показывает зрителю, что перед ним не обычная житейская суета, сопровождающая рождение ребенка, а свершение священного таинства.

Рождество богородицы

Образы всех персонажей из жизни Марии исполнены Дионисием необычайной душевной деликатности. Движения их плавные, жесты только намечены, но не завершены, участники многих сцен лишь обозначают касание, но не касаются друг друга. Это относится, например, к сцене «Купание Марии». Композиционный центр этой части фрески — золотая купель. Женщины, купающие новорожденную, не смеют коснуться ее, а та, что принесла Анне подарок, держит его бережно, как сосуд с благовониями.

Купание Марии

Исследователи отмечали, что мягкие закругленные контуры одной формы повторяются в другой, все фигуры написаны легко и живописно, как будто они лишены веса и парят над землей. Фрески собора отличаются нежностью, приглушенностью и высветленностью красок, мягкостью цветовых переходов, в них отсутствуют контрасты и резкие сопоставления. Специалисты (правда, не все) считают, что при росписи собора Рождества Богородицы Дионисий сознательно «заменил» красный тон розовым или бледно-малиновым, зеленый — светло-зеленым, желтый — соломенно-желтым, синий — бирюзовым, поэтому его краски почти утратили силу и мужественность, присущие его произведениям более раннего периода.

В своде юго-западного столпа Рождественского собора есть композиция, изображающая Иисуса Христа и московских митрополитов Петра и Алексея. Под ними, около водоема, стоят седой старик, пожилая женщина и два юноши. Знаток старины С.С. Чураков выдвинул гипотезу, что водоем символизирует источник «божьих щедрот», а получающие их люди составляют одну семью — муж, жена и их сыновья. Может быть, Дионисий здесь и изобразил себя и свою семью, ведь в Ферапонтове вместе с ним работали два его сына — Владимир и Феодосий.

С. С. Чураков считает, что реальные люди введены Дионисием и в другую композицию. Так, в сцене «Страшного суда» среди фрязинов (иноземцев) художник изобразил итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти, построившего в Кремле Успенский собор. И действительно, этот портрет очень выразителен: голова изображенного несколько откинута назад, большой лоб, нос с характерной горбинкой, карие глаза, бритое лицо, лысый череп... Перед зрителем предстает человек немолодой, независимый, умудренный опытом и знаниями, не преклоняющийся даже перед властелинами. Пока это только еще гипотеза, на которую, возможно, дадут ответ будущие исследования.

Текст Надежды Иониной

Ну это даже как-то и оценивать сложно, такую древность. Конечно это чудесное чудо. Такая сохранность в таком климате. Монастырь смотрится отлично. Очень правильная организация подачи материала. Сначала просмотр и рассказ где и что смотреть, потом сам рассказ

Маленький, почти карманный монастырь, белоснежный. Зимой народу практически нет. Приехали специально посмотреть фрески. Для работ 500-летней давности очень хорошее состояние. Хорошо, что до личного знакомства с фресками проводят ликбез с помощью фильма.

Константин ★★★★★

(22-06-2017)

Нередко сюда заезжали полюбоваться, но давно не были в музее. В этот раз решили пройти весь. Экспозиция состоит из 4 частей, билеты по отдельности. В сумме порядка 500р на взрослого (в т.ч. 250р - собственно фрески), пенсионерам скидка процентов 20. Можно оплатить картой.

К фрескам запускают группами по расписанию, перед этим показ документального фильма. Посетили также церковь. Мартиниана и верх и низ трапезной (церковное искусство и предметы народного быта).

Ферапонтово, порядка 130 км, дорога хорошая. Придумывать восхитительные эпитеты для данного места не стоит. Если Вы не приобщались к росписям фрескам Дионисия в соборе Рождества Богородицы, Вы, скорее всего счастливый человек – Вам есть куда стремиться, чтоб открыть для себя Прекрасное. А увидев росписи, Вы просто вбираете в себя Великую красоту мастера, иногда можете и воспарить к куполам. Предвидя мимолетность в общении с сим местом мы заранее договорились с наиболее знающим специалистом музея Еленой Николаевной, она научный сотрудник заповедника с 30- летним стажем, знания не ограничены теми же куполами. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Мы провели с ней два часа, при этом беседуя в основном именно по росписям. Для себя удалось понять, как родилось столь не каноническое творение. Ферапонтов находиться в такой глухомани, что здесь мастер мог позволить себе отойти от прописных канонов, над ним не висело око церковников, старающихся представить веру как паству вечно в чем-то кающихся грешников. В Ферапонтово мастер просто творил как сам ощущал Веру – праздником души. Потому и получились у него все фигуры движущимися, и вера в его фресках получилась радостная, дающая человеку внутреннюю душевную благодать,

Монастырь маленький, но очень хороший. Смотрится красиво. Фрески, достаточно интересно с исторической точки, когда они были написаны, а так конечно не особо. Но посмотреть один раз стоит конечно. Музеи и выставки слабенькими показались. И конечно это не должно стоить таких денег, сколько берут за билеты.

Александр ★☆☆☆☆

(15-01-2016)

Удивляет в первую очередь хамство и "бычка" как стандартный способ общения с приезжими и угрюмость местных. Хамят все - продавец в магазине, водитель микроавтобуса (не рейсового, а заказного, получившего 6000 руб на 3 часовой маршрут), хозяйка дома, который снимали не за гроши на всю компанию. Хамят и грубят безо всяких причин, в ответ на улыбки и вежливость.

На ходу повышают цены, несмотря на предыдущие договоренности.

Места прекрасные, странно, что совсем неподалеку, например в Каргополе, люди крайне отзывчивые и приветливые.

...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

Сам монастырь прекрасен, и архитектура, и атмосфера.

Очень маленький, "карманный" монастырь. Что интересно - он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только из-за своих фресок, но и как образец монастырского русского строительства того времени.

Церковь Рождества Богородицы архитектурно очень простая и скромная. Фрески изумительные, чУдные. Они словно "поют". Не повредит ли им круглогодичный доступ?!

Есть действующая церковь Богоявления, внутри очень хорошо и благостно, хотя пространства мало и темно (темнота в этой церкви добавляет ощущения таинственности). ...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

В церкви имеется чудотворная икона Божьей Матери "Скоропослушница" - по словам свечницы, она имеет особенную благодать помогать при бесплодии.

Скажу сразу, в Ферапонтово приезжают практически с единственной целью: посмотреть фрески великого иконописца Русского Средневековья Дионисия (они сохранились только здесь). Поэтому, если вы не особенно интересуетесь этим видом искусства, то можете быть и разочарованы. Для человека увлекающегося иконописью вопрос денег и остального на первом месте не находится. Каждому свое. А отреставрированы фрески действительно идеально, Рублев в Успенском соборе Владимира или Великий Новгород и близко не стоят. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Совет: приезжайте в не туристический сезон (мы например были в апреле), тогда рассматривать творения Дионисия можно сколько угодно.

Про музей фресок Дионисия я знаю очень давно, поэтому как только выпала возможность, приехали туда с женой. Впечатления двоякие: с одной стороны, уникальные росписи известного мастера в отличной сохранности; с другой - ожидание чего-то большего. Вообще испытал двойственные ощущения от всего в Ферапонтово. "Парадная" (южная) сторона монастыря выставляет напоказ полуразвалившийся забор, нелепые огороды и ветхие сараи, которые портят вид; но с северной стороны - прекрасное озеро, чистый берег и сосны. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Монастырский двор чистенький, но маленький. Кроме фресок Дионисия смотреть особо нечего. За цену билета (250 рублей) становится особенно обидно тогда, когда смотрительницы пытаются заставить платить отдельно за фотосъемку.

Из-за упомянутых в видеофильме мастеров Возрождения (Леонардо, Рафаэль и проч.) - современников Дионисия сравнение для непрофессионала получается не в пользу русского мастера (проверено на других посетителях). Пожалуй, нужно хорошо знать, зачем ты едешь в Ферапонтово, чтобы избежать разочарований.

Если оказались в Кириллове, то обязательно надо заехать в Ферапонтово. Красивое место, красивые фрески, но это никак не стоит 250 руб. за билетик!!! За посещение других достопримечательностей на территории монастыря надо еще заплатить по 200 руб. с носа. Мы остановились только на фресках + в цену билета входит просмотр фильма на 10 минут. Все четко по времени: зашли в 16,15 - посмотрели фильм про фрески - вышли - зашли в храм в 16,30 - посмотрели 10 минут - вышли, т.к. на пятки наступает следующая группа. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Это просто музей и никак иначе, но посетить один раз вполне можно.

Монастырь небольшой, но очень приятный. Расположен в живописном месте на берегу озера (точнее между Бородаевским и Паским озерами). Собор Рождества Богородицы работает как музей фресок - стенопись Дионисия сохранилась с 1502 г (проводились некоторые работы по консервации красочного слоя, но не реставрации, которая подразумевает восстановление). В церкви прп. Мартиниана находится рака с мощами прп. Мартиниана (единственная деревянная резная рака древней Руси, сохранившаяся полностью). В Трапезной палате -выставка старинных монастырских икон, а также живописи. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Действующий Храм в честь Богоявления Господня (надвратная церковь).

Были в новогодние каникулы. На фрески покупается отдельный билет, цена - 250 руб. В сам музей не пошла, т.к. была давняя мечта увидеть именно фрески. Опасалась, что будет много народу. Но фильм смотрела в гордом одиночестве, в самой церкви было 4 чел. + смотрительница. Так что в организационном плане все хорошо.

Что касается самих фресок.... Для меня эталоном в этом виде искусства является роспись церкви Пророка Ильи в Ярославле. Кто видел, тот поймет. Здесь и палитра другая, пастельная (голубой, охра, коричневый) и стиль. ...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

И, конечно, вопрос еще в том, что фрески Дионисия не поновлялись, а 500 лет - все-таки срок! Попыталась представить себе, как это выглядело свеженарисованное - наверное, здорово!

Подводя итог: один раз это посмотреть точно стоит.

Красивая природа, монастырь, тишина, мало людей. Был бы художником - сидел бы и рисовал пейзажи. Цены на фрески Дионисия согласен завышены, спасло пенсионное) Но их надо обязательно посмотреть!!! Фоткать не разрешают, но выдают листок с фотками и размещением фресок.

Как место - великолепное! Чудесные края - тишина, да водная гладь, невероятные пейзажи! Как музей - убого, да еще и дорого! Билеты в Эрмитаж стоят дешевле. За осмотр фресок - 250р., за остальной музей 210 р., который представляет из себя музей крестьянского быта, выставку местных художников (мы попали на картины, изображающие солнечную Италию...) и деревянную ц. Ильи Пророка в селе Цыпино - пожалуй самое интересное из этого. Кроме того, чтобы посмотреть разные экспозиции пришлось искать смотрителей, чтобы нам их открыли. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Но несмотря на все, приезжайте архитектура и природа того стоят!

Посетили монастырь вчера. Заказали экскурсию в собор на осмотр фресок,(1500 до 5 человек). Слушали с удовольствием, очень понравилось, стоит потраченных денег. Какое преимущество посещать подобные места вне сезона, гуляй и смотри спокойно. К сожалению дул жуткий холодный ветер, поняли, что мы на севере, поэтому не сомогли посетить другую эскурсию по монастырю, но впечатления и так великолепные. Кстати понедельник в музее выходной день. Вот только поесть было негде: гостиница работает, а ресторан...продолжение src="/jpg/plus.gif">

Как то это место не располагает к разговорам-больше к

размышлениям!Особенно, когда солнце прорвется сквозь узкие окна и выхватит фрагмент ПРОШЛОГО, которое как настоящее!

Устроенные теплые полы теперь и зимой допускают людей

к этим шедеврам.В такой глухомани(с такими дорогами!)и

такая звонкая красота!

Музей! Как музей, слаб и не устроен почти. Все внимание фрескам, которые сначала почти 70 лет губили, теперь восстановили. Кстати, в храмах, где идут службы - плесень и грибок с которыми борются, совершая подвиг, реставраторы - не живут вообще...А там где служба недавно восстановлена - очищаются зачастую сами по себе росписи.

Что-то видимо не дает плесени жить там где служат...

Территория ухожена слабо. Такой памятник! И такое практически небрежение... Разрухи нет, но и любовного ухода нет тоже. Что не удивительно. Денег музею никто не даст. На храм дадут а музею нет....

...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

Храмов с подобными росписями видел много. Но видимо с такими старыми росписями больше нет.

Место само по себе удивительной красоты. И озеро и сосны и монастырь на холме

Музей крестьянского быта - склад прялок и ткацких станков. Не более. Очень интересная галерея картин местных художников. Очень светлые радостные работы.

Есть малюсенькая надвратная церковь... взгляда ничего не зацепило в ней.

Но посетить нужно обязательно. Я собственно затем и ехал в Вологду.

Дорога из Вологды. Местами отличная, местами заплатка на заплатке.

Елена ★★★★★

(27-07-2012)

Посетили в конце марта 2012 года после Кирилло-Белозерского монастыря (который не очень приглянулся). Заказали экскурсию и остались в полном восторге. Есть и у нас чем гордится. Потрясающие фрески Дионисия, отлично организованная современная система их сохранения. В Мирожском монастыре в Пскове фрески старше, но их автор не известен, поэтому музейные работники сохраняют их подручными средствами. Здесь же государством вложены деньги (благодаря самоотверженности местного директора) и это здорово. Кругом тишина не реальная. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

С удивлением узнала, что Ферапонт после этого монастыря основал Лужецкий монастырь в Можайске (там даже есть купель, но не на территории монастыря, а в ближайшей деревне). У нас дача рядом, сто раз у монастыря были, а этого не знали. Пробел уже восполнили!!! Обязательно нужно заказывать экскурсию: намного информативней и познавательней.

Дорога от Вологды очень приличная, даже незнаю почему тут народ пишет что плохая. На территорию вход бесплатный. На стенах выставка старинных фото и картин местных художников. В надвратной церкви сейчас службы проходят. На фрески, каюсь, не пошли смотреть - дорого. Кругом, красота - озеро, дали. В целом хорошо, хоть и не так обширно как Кириллов, но посетить обязательно надо.

светлана ★★★★★

(12-06-2012)

по единому билету за 200 руб. смотреть практически нечего. ну очень дорого. фрески в эту цену не входят

Андрей Клочков ★★★★☆

(11-05-2012)

К сожалению, музей закрывается в 17:00, и уже в половине пятого в него не пускают.

Зато вокруг - прекрасные виды!!!

Елена ★★★★★

(4-05-2012)

Были 2 мая. Оказались единственными посетителями. Снаружи вроде ничего особенного, но когда зашли в храм - ощущение какого-то чуда! Больше всех понравился образ Николая Чудотворца, он просто необыкновенный! Уходить не хотелось!!!

Поражает, что в такой глуши (120 км от Вологды по жутко разбитой дороге, в селе "в 2 дома") сохранилась ВСЯ роспись храма 1502г. в ПЕРВОЗДАННОМ виде! Её (как нам объяснила экскурсовод) не восстанавливали, все реставрационные работы были направлены лишь на сохранение и очищение от кирпичной пыли и грибка. ...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

И 250р. совсем не большая плата, если учесть, сколько стоит поддержание всех систем (а там и система очистки воздуха, и поддержание заданной температуры и влажности, и еще Бог знает что) и з/п персоналу, который находится там и работает, даже для единичных туристов, которыми оказались мы...

vorchun ★★★★★

(12-03-2012)

Посетил в третий раз.Первые два фрески были недоступны.Теперь, благодаря теппым полам и аппаратуре,

чудо стало возможным (даже зимой).Солнце только способствовало, а лучи внутри храма творили чудеса!

Уходить не хотелось!Отдельное спасибо экскурсоводу и схеме фресок, по которой можно все понять!

И забывается все и плохая дорога и большие расстояния.

Нужно побывать и ПРОНИКНУТЬСЯ!

Уралочка ★★★★★

(11-01-2012)

Монастырь и музей открыт увы совсем даже не ежедневно! 9 января нам не удалось попасть, видимо по случаю понедельника и новогодних каникул.

Марийка ★★★★★

(3-10-2011)

Обязательно стоит посетить, но всего лишь один раз для тех, кто в древнерусской живописи ничего не понимает - будет достаточно. Места несказанно красивые, удивительные. Были 24.09.2011, 250 руб. за просмотр фресок в такой глуши, по-моему, дорого. в остальные музейчики (тоже за деньги) не ходили. рекомендую подняться в надвратную церковь, она действующая (прямо над входными воротами) - вот это старина и святость!

Были здесь 14 июля 2011 года. Посмотрели фильм и фрески. Долго смотреть не дают, но неверное так надо - температурный режим и все такое. Вообще, конечно, дороговато за 10 минут просмотра без живой экскурсии. Оцениваю фрески и труд реставраторов, музею поставил бы меньше.

tata ★★★☆☆

(7-07-2011)

Побывали в монастыре 19 июня. И место чудесное, и фрески хороши, но вместо экскурсии 10-и минутная лекция по телевизору с жуткого качества звуком. Если что запомнил - иди рассматривай фрески. Все это за 250 р. с человека. Общее разочарование исправило общение с сотрудницей музея "Цыпинская церковь". Церковь входит в состав музея "Ферапонтов монастырь" и находится в 2-х км от него. "Цыпину" ставлю 5 баллов.

Elena ★★★☆☆

(30-05-2011)

Хочу предупредить всех путешественников, приезжающих в монастырь. Фрески Дионисия можно увидеть только по отдельному билету стоимостью 250 рублей сноса. Единый билет такой возможности не дает!И сдать его нельзяю И мы на этом попались.Нам пришлось покупать и те и другие билеты, хотя мы собирались посмотреть только фрески (времени к сожалению было в обрез). Тетеньки-музейные работники ничего толком не объясняют.Экскурсию никто проводить и не собирался. Сюда больше никогда не поеду, потому что от такого отношения к туристам осадок надолго остается. ...продолжение src="/jpg/plus.gif">

А место очень красивое. Посмотреть стоит.

Побывала второй раз в Ферапонтово в январе 2011. Приехали на закате, и монастырь был подсвечен закатным солнышком в розовые цвета. Великолепные виды, природа. Тянет приезжать туда еще и еще. Еще раз полюбовалась на фрески Дионисия. Теперь перед осмотром показывают фильм о фресках, а потом осмотр с экскурсоводом. Стоимость на январь 2011 - 250 руб.

И еще, если будете зимой, не забудьте взять с собой санки или ледянку и скатиться с горы прямо к озеру вместе с местной ребятней))

Наталья ★★★★★

(22-11-2010)

Место потрясающее! Больше всего нравится, что вокруг не появилось города, поэтому монастырь находится в дивном уголке природы на берегу красивого озера. Умели монахи место выбирать. Нравится старина, отсутствие глянца. Экскурсия по музею тоже показалась интересной.И еще. Такого синего неба, как над Ферапонтовым монастырем я не видела нигде в центральной и северной России. Может, нам просто повезло с погодой.

Марьям ★★★★★

(28-10-2010)

Посетили группой из МГУ в мае 2001г.(после посещения Кирилло-Белозерского монастыря, где вечером в лучах заката - до сих пор оставившее в душе незабываемое впечатление от Природы)возвышался этот величественный, мощный монастырь, а затем поутру, чуть подъехав на автобусе, взбирались к Ферапонтову монастырю на фоне озера, купающегося в лучах солнца так светится в памяти этот изящный монастырь - здесь все свято, и когда вскоре в Москве в Третьяковской галерее была выставка фресок Дионисия (мы уже готовы...продолжение src="/jpg/plus.gif">

были воспринимать с интересом информацию о Дионисии)Как хочется вернуться сюда в это кольцо- Кирилло- Белозерский- Ферапонтов - Горицы (в каком состоянии сейчас последний - тогда ещё только начинали восстанавливать)

Монастырь не впечатлил, как и музей, размещенный в нем. Не люблю я монастыри-музеи с советскими бабушками-музейщицами. Это не живые монастыри, утратившие благодать и святость. В монастырях нужно молиться, а не глазеть на экспозиции. Хорошо хоть надвратную церковь отдали прихожанам - есть где помолиться и поставить свечку...

Да, монастырь хорош. В действующей части на перилах висят платки для женщин. Но действующая церквушка очень мала. А посмотреть фрески, действительно, дороговато - 200 руб. А вообще, заехать можно. Озеро очень чистое, а вид на монастырь с озера не повторим...

Анна ★★★★★

(13-03-2010)

В Кириллове и ФЕрапонтове были в октябре 2009, стояла волшебная золотая осень. Места красивейшие, озера, леса, деревни... А когда из-за пригорка увидели над озером сияющий белыми стенами монастырь, от восхищения минут десять стояли на обочине просто молча любовались, дух захватило. Достопримечательностей хватает, не ленитесь съезжать в стороны от основной трассы.

Обязательно еще вернемся в те края!

Да, место уникальное. Часть фресок восстановлена, продолжаются реставрационные работы. В музее быта и на выставке местных художников смотреть особо нечего. Надвратная церковь – действующая. Хотя билеты, согласен с Марией, дороговаты. Для соотечественников можно бы и подешевле.

Нам очень повезло с экскурсоводом, живая девушка рассказывала, как пела:). Совершенно иное вИдение истории, другие легенды.

Фрески Дионисия фотографировать не разрешают вовсе не потому, что они испортятся от вспышки, а с целью пресечь "личное обогащение".

Сам монастырь гораздо красивее смотрится снизу, от площади.

Михаил Г. ★★★☆☆

(25-09-2008)

Были в монастыре в июне 2008 года. Впечатления резко отрцательные. Достижения коммерческих результатов сводят на нет всё духовное восприятие от увиденного. 10 лет назад был в восторге от этого места, хотя в то время менее ухоженного и "цивилизованного". Гораздо большее впечатление производит монастырь с воды в часы заката, если взять лодку у местного населения и поплавать по озеру. Это хоть чуть-чуть напомнит о былой духовности этого места.

Мария ★★☆☆☆

(24-09-2008)

Монастырь расположен на берегу живописного озера. Красиво! Хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Внутри - коммерция! Билеты в музей - дорогущие (посмотреть фрески Дионисия - 160руб./чел). Билетеры и смотрители музея - срогие, как надсмотрщики.

Фрески Дионисия меня не впечатлили, не трогают душу.

Ручьева ★★★★★

(25-08-2008)

Главное конечно – фрески, их количество и замечательная сохранность. Была здесь дважды. Впервые году эдак в 1983-м, зимой. Не было тогда никаких знаний о фресках и древнерусской живописи. Приехали, вокруг все обветшало, запущено, кто-то отпер нам дверь церкви, и увидели мы чудо. Среди зимы, грязи и запустения – иной мир, голубизна фресок, и на многие годы ощущение дивного видения и удивления, как это могло сохраниться в течение 500 лет. Не камень, не крепостные мощные стены, а тонкий рисунок на слое штукатурки.

...продолжение

src="/jpg/plus.gif">

Второй раз были в 2007 году. Благоустроенность, контроль количества посетителей. Все вполне объяснимо – музей-то уникальный, но ощущения чуда уже нет. Есть понимание, что ты в музее, правда, в музее уникальном. Фрески можно смотреть сколько хочешь, только просят выйти, если приходит группа и в храме больше 10-ти человек.

Очень понравилась экспозиция с предметами быта, именно тем, что их так много. Интересно было и на выставке книг, и на экспозиции, посвященной истории монастыря. Для места, столь отдаленного от столиц, музей в целом (о фресках и речи нет, уникальны, этим все сказано) не может не восхищать, очень достойно.

Расположился на возвышенности у Ферапонтовского озера, виден издалека, однако благодаря своим скромным размерам и легкому, изящному стилю не подавляет в отличие от расположенного неподалеку в городе Кириллове, на берегу Сиверского озера , о котором я обязательно расскажу. Но давней мечтой было попасть в Ферапонтов монастырь, к фрескам Дионисия и однажды мечта исполнилась….

Основанный в 1397 году святым Ферапонтом, который привел в эти края преподобного Кирилла, монастырь был одним из ведущих культурных и религиозных просветительных центров северной Руси. Он и сейчас является памятником мирового значения: сессия ЮНЕСКО внесла в 2000 году Ферапонтов монастырь в список Всемирного наследия. Этой чести он удостоен благодаря фрескам в храме Рождества Богородицы (1490 год). Это единственные сохранившиеся и никогда не обновлявшиеся, фрески иконописца Дионисия, которые он с сыновьями, выполнили в августе-сентябре 1502 года.

История монастыря

Ферапонтов Белозерский Рождества Богородицы мужской монастырь основан на рубеже 14 –15 веков, в период расширения политического влияния Московского великого княжества, около 400 лет был одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае. История Ферапонтова монастыря связана с некоторыми историческими событиями становления Русского государства. Традиционно за дату основания Ферапонтова монастыря принимается 1397 год. В это время на холме между двух озер, Бородаевским и Паским, отдельно поселяется сподвижник преподобного Кирилла Белозерского — Ферапонт. Спустя несколько лет, подчинившись настоянию белозерского князя Андрея, Дмитриевича Ферапонт ушел под Москву, в Можайск, и основал второй свой монастырь – Лужецкий.

Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преподобного Мартиниана, духовника Василия II, бывшего в 1447 – 1455 годах игуменом Троице-Сергиева монастыря. Во второй половине 15 – начале 16 века Ферапонтов монастырь стал значительным духовным, культурным и идеологическим центром Белозерья, одним из знаменитых заволжских монастырей, чьи старцы оказывали серьезное влияние на политику Москвы. Наряду с Кирилло-Белозерским монастырем он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие). Из его стен на рубеже 15 – 16 вв. вышли видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие во внутренней жизни страны - архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт.

В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, Ефросин, иконописец Дионисий. Все 16 столетие является периодом расцвета монастыря. Об этом свидетельствуют сохранившиеся вкладные и жалованные грамоты светских и духовных властей, прежде всего Ивана IV. В монастырь на богомолье приезжают Василий III и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная книга монастыря, начатая в 1534 году, называет среди вкладчиков «князей Старицких, Кубенских, Лыковых, Бельских, Шуйских, Воротынских … Годуновых, Шереметевых» и других. Здесь же упоминаются владыки Сибирские, Ростовские, Вологодские, Белозерские, Новгородские. С обретением мощей преподобного Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов. Богатейшему вотчиннику Белозерья – Ферапонтову монастырю в начале 17 в. принадлежало несколько сел, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян. В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря 15 – 17 вв.

С обретением мощей преподобного Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов. Богатейшему вотчиннику Белозерья – Ферапонтову монастырю в начале 17 в. принадлежало несколько сел, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян. В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря 15 – 17 вв.

В 16 веке в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казенная палата, служебные постройки - каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата. Оправившись после литовского разорения, в середине 17 в. монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратах, церковь преподобного Мартиниана, колокольню.

В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода. В 19 веке, в приходской период, сузившуюся монастырскую территорию обнесли каменной оградой. В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924 году.

В настоящее время в памятниках Ферапонтова монастыря размещается Музей фресок Дионисия, имеющий статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Музей, возникший в начале 20 века, на протяжении 1930-1960-х годов осуществлял охрану памятников с помощью только одного сторожа. С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.

Комплекс памятников Ферапонтова монастыря с росписью Дионисия является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля 15 – 17 веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря – яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся, с 17 века, естественным окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй северного монашества и в то же время, раскрывающим особенности хозяйственного уклада северного крестьянства.

Фрески

Фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы представляют собой единственную дошедшую до наших дней стенопись мастера.

В самом начале 16 века в стенах Ферапонтова монастыря появилась артель живописцев, расписавших храм Рождества Богородицы. Четыреста с лишним лет каменные стены терпеливо хранили краски фресок, надписи и память о мастерах, создавших их. Один из них - Дионисий, чье имя было прочитано учеными в начале 20 века. По своему географическому расположению собор был путевым храмом. Во времена, когда с падением Константинополя устанавливался новый торговый путь в Российское государство, собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре как раз и оказался на этом великом пути, проходившем через Белое море по Онеге и Шексне. Он был первым каменным собором на этом пути и был вполне пригоден для фресковой живописи. Находившийся на той же Онеге Каргополь был еще полностью рубленым городом, да и в Соловецком монастыре каменных церквей еще не было. Всю возложенную на них работу артель мастеров и подмастерьев выполнила за два с небольшим года.

Росписи, насчитывающие почти 300 сюжетов и отдельных персонажей, занимают почти все поверхности стен, сводов, столбов (кроме восточных – за иконостасом и алтарной перегородкой), оконных и дверных откосов, а снаружи – центральную часть западной стены над дверным проемом и нижнюю часть южной стены над захоронением преподобного Мартиниана.

Иконография фресок Ферапонтова собора во многом не имеет прецедента в стенной росписи русских церквей. Никогда прежде, например, не встречалось изображение Иоанна Предтечи в жертвеннике, не было изображений Вселенских соборов и многого другого. Некоторые считают, что акафист Богородице впервые тоже появился в Ферапонтове. В греческих и южнославянских храмах изображалась обычно вся жизнь Марии, начиная от «Рождества Богородицы» и кончая ее «Успением». Дионисий же создает роспись, прославляющую Марию, роспись, подобную песнопениям, какие слагали в ее честь. Конечно, Дионисий не самовольно ввел во фрески многие сюжеты, до него не изображавшиеся. Чтобы пойти на такой смелый шаг, он должен был видеть предшествующие росписи, а не только слышать о них, а видеть их он мог только на Афоне. Но решение многих евангельских сюжетов у Дионисия отличается и от афонских. Тогда еще не существовало строгих канонов, и Дионисий мог воспользоваться этим обстоятельством. Например, он самостоятельно пытался осмыслить некоторые положения христианства, в частности, о жизни Богоматери. То, что для предшествующих живописцев было основной целью, для Дионисия стало второстепенной. Главная задача для него - акафист Богородице, ее прославление, поэтому весь большой цикл росписей Рождественского храма представляется единым гимном: «Радуйся!». В центральной аспиде изображена сидящая на престоле Богоматерь Одигитрия с коленопреклоненными перед ней ангелами.

Фрески, созданные Дионисием, следует рассматривать как неотъемлемую часть архитектуры самого Рождественского собора. Все его внутреннее пространство - от купола и до основания - заполнено сияющей живописью. «Брак в Кане Галилейской», например, представляется ему радостным пиром. Соборы и башни, которые обрамляют многочисленные сцены росписи, напоминают зрителю архитектурные памятники Москвы и Владимира.

По мнению многих исследователей, этот образ напоминает Пантократора из Софийского собора в Новгороде, однако связь эта ощущается чисто внешне - в расположении рук и Евангелия. Сущность ферапонтова Христа-Вседержителя сильно отличается от новгородского. В Ферапонтове у Христа-Вседержителя нет той грозной и непреклонной воли, как у новгородского Пантократора.

На северной стороне собора на троне сидит Богородица, окруженная архангелами, а у подножия трона теснятся толпы смертных, воспевающих «Царицу мира». На южной стороне - сонмы певцов славят Деву Марию.

На западной стороне вместо более привычного для южнославянских храмов «Успения» изображена композиция «Страшного суда», в которой Дева Мария прославляется как заступница всего рода человеческого. В восточном люнете храма Богородица изображена в чисто русском, национальном духе - как покровительница и защитница Русского государства. Она стоит с «покровом» в руках на фоне стен древнего Владимира, бывшего в те годы символом религиозного и политического единства Руси. Окружают Деву Марию уже не певцы и не святые, а русские люди. Собор был расписан Дионисием и его товарищами не только внутри, но отчасти и снаружи. На западном фасаде хорошо сохранилась фреска, которая встречала входящего в храм и давала нужное направление его мыслям и чувствам .

Роспись посвящена Рождеству Богородицы и состоит из трех поясов: верхний - деисус, средний - сцены «Рождества Богородицы» и «Ласкание Марии Иоакимом и Анной», нижний - архангелы. Справа от портала изображен Гавриил, держащий в руках свиток, на котором написано «Ангел Господень написует имена входящих в храм».

Портальная фреска - это своего рода прелюдия к росписи собора, потому что акафист Богородице начинается именно здесь. До Дионисия другие художники сюжет «Рождества Богородицы» трактовали как чисто семейную сцену в доме Иоакима и Анны - родителей Марии. Дионисий тоже оставил жанровые подробности, продиктованные самим содержанием росписи, и в то же время его фрески резко отличаются от работ его предшественников. В среднем ярусе росписей Дионисий поместил не сцены из жизни Марии, а иллюстрации к двадцати четырем песням акафиста Богородице. Здесь художник меньше всего был связан канонами, и из-под его кисти вышли изображения абсолютно самобытные. Он не стал показывать бурные движения души человеческой, художника влечет к размышлениям, к оригинальному толкованию традиционных евангельских тем.

Вот, например, Анна и престарелый Иоаким, узнавший, что его жена ждет младенца. Иоаким на фреске, знает о «непорочном» зачатии, он благоговейно склоняется перед новорожденной Марией, протягивая ей руку и повторяя жест, обычный для «предстояний». Анна, исполненная достоинства и смиренной благодати, сидит на ложе, и женщина, стоящая за ложем, не только не помогает Анне подняться, но не смеет даже коснуться покрова той, что родила будущую мать Христа. Женщина справа от ложа не просто протягивает Анне чашу с едой, а торжественно подносит ее. И эта золотая чаша, получая особое смысловое значение, становится центром всей композиции. Дионисий показывает зрителю, что перед ним не обычная житейская суета, сопровождающая рождение ребенка, а свершение священного таинства. Образы всех персонажей из жизни Марии исполнены Дионисием необычайной душевной деликатности. Движения их плавные, жесты только намечены, но не завершены, участники многих сцен лишь обозначают касание, но не касаются друг друга. Это относится, например, к сцене «Купание Марии». Композиционный центр этой части фрески - золотая купель. Женщины, купающие новорожденную, не смеют коснуться ее, а та, что принесла Анне подарок, держит его бережно, как сосуд с благовониями.

Еще одной из отличительных особенностей фресок Дионисия является мягкость цветов и нарядность. В изображениях преобладают белые, небесно-голубые, желтые, розовые, вишневые и светло-зеленые тона. Для фона иконописцем был использован в основном ярко-голубой цвет. Краски художнику доставлялись предположительно из Москвы. Самой богатой в плане цветового решения росписью являются медальоны под барабаном и на подпружинных арках. При их выполнении были использованы как чистые цвета, так и смеси.

Надо сказать, что мягкие закругленные контуры одной формы повторяются в другой, все фигуры написаны легко и живописно, как будто они лишены веса и парят над землей. Фрески собора отличаются нежностью, приглушенностью и высветленностью красок, мягкостью цветовых переходов, в них отсутствуют контрасты и резкие сопоставления. В своде юго-западного столпа Рождественского собора есть композиция, изображающая Иисуса Христа и московских митрополитов Петра и Алексея. Под ними, около водоема, стоят седой старик, пожилая женщина и два юноши. Может быть, Дионисий здесь и изобразил себя и свою семью, ведь в Ферапонтове вместе с ним работали два его сына - Владимир и Феодосий.

Стенные росписи Собора Рождества Богородицы можно с уверенностью назвать вершиной творчества Дионисия.

Здания монастыря, пожалуй, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.

Я не однажды возвращалась сюда, а впечатление от монастыря было, как впервые….

Адрес : Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапонтово.