Догматическое богословие троица. Непостижимость тайны Святой Троицы. Божественное достоинство Бога-Отца

Читайте также

Ибо для чего, как растение, скривившееся на одну сторону, со всем усилием перегибать в противоположную сторону, исправляя кривизну кривизною, а не довольствоваться тем, чтобы, выпрямив только до середины, остановиться в пределах благочестия? Когда же говорю о середине, разумею истину, которую одну и должно иметь в виду, отвергая как неуместное смешение, так и еще более нелепое разделение.

Ибо в одном случае, из страха многобожия сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и утверждая не столько то, что все Они одно, сколько то, что каждый из Них ничто; потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что Они Сами в Себе. А в другом случае, разделяя Божество на три сущности, или (по Ариеву, прекрасно так называемому, безумию) одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, несоподчиненные и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив Божество одним Нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех Богов, что еще нелепее предыдущего.

Не должно быть таким любителем (почитателем. - Ред. ) Отца, чтобы отнимать у Него свойство быть Отцом. Ибо чьим будет Отцом, когда отстраним и отчуждим от Него вместе с тварью и естество Сына? Не должно быть и таким Христолюбцем, чтобы даже не сохранить у Него свойства - быть Сыном. Ибо чьим будет Сыном, если не относится к Отцу как виновнику? Не должно в Отце умалять достоинства - быть началом, - принадлежащего Ему как Отцу и Родителю. Ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если Он не виновник Божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в Единого Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, притом Каждое с личным Его свойством.

Соблюдется же, по моему рассуждению, вера в Единого Бога, когда и Сына, и Духа будем относить к Единому Виновнику (но не слагать и не смешивать с Ним), - относить как по одному и тому же (назову так) движению и хотению Божества, так и тождеству сущности. Соблюдется вера и в Три Ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения, или слияния, вследствие которых у чествующих более, чем должно, одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом (началом, как Виновника, как Источника, как Присносущного Света); а Сына - нимало не безначальным, однако же и началом всяческих.

Когда говорю: Началом - ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между Родившим и Рожденным, не разделяй Естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше Сына, то, без сомнения, Отец стал виновником времени прежде, нежели - Сына. И как был бы Творец времен Тот, Кто Сам под временем? Как был бы Он Господом всего, если время Его упреждает и Им обладает?

Итак, Отец Безначален, потому что ни от кого иного, даже от Себя Самого, не заимствовал бытия (1). А Сын, если представляешь Отца Виновником, не безначален (потому что Начало Сыну - Отец как Виновник); если же представляешь себе Начало относительно ко времени - Безначален (потому что Владыка времен не имеет начала во времени).

А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и Сын должен подлежать времени, то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и Сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собою несравнимое - Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае Сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается. А я заключаю, что Он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что не сходно по бытию, то не сходно и в рождении; разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчет, и терпит все свойственное как телу, так вместе и телу и бестелесному. Но сего не допускает твой ум, потому что у нас слово о Боге. Посему и рождение допускай не иное, как Божеское.

Но спросишь: если Сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник: если Он сотворен, то как сотворен? А потом и меня спрашивай: как Он рожден?

Ты говоришь: "И в рождении страдание, как страдание в сотворении. Ибо без страдания ли бывает составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложения на части? И в рождении так же время, как творимое, созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении возможна неудача, как в сотворении бывает неудача (у вас слышал я такое умствование), ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки".

Но и ты говоришь, что все составлено словом и хотением. "Той рече, и быша: Той повеле, и создашася" (Пс. 32, 9). Когда же утверждаешь, что создано все Божиим Словом, тогда вводишь уже не человеческое творение. Ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать и за словом следовало исполнение дела.

Поэтому если Бог созидаемое Им творит словом, то у Него не человеческий образ творения. И ты или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек. Предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое, и пусть желание обратится в самое дело.

Если же у тебя не следует ничего такого за хотением, между тем как в Боге хотение есть уже действие, то явно, что иначе творит человек, и иначе - Творец всего - Бог. А если Бог творит не по-человечески, то как же требуешь, чтобы Он рождал по-человечески?

Ты некогда не был, потом начал бытие, а после и сам рождаешь и таким образом приводишь в бытие то, что не существовало, или (скажу тебе нечто более глубокомысленное), может быть, и сам ты производишь не то, что не существовало. Ибо и Левий, как говорит Писание, "еще в чреслех отчиих бяше" (Евр. 7, 10), прежде нежели произошел на свет.

И никто да не уловляет меня на сем слове; я не говорю, что Сын так произошел от Отца, как существовавший прежде в Отце и после уже приходящий в бытие; не говорю, что Он сперва был несовершен, а потом стал совершенным, каков закон нашего рождения. Делать такие привязки свойственно людям неприязненным, готовым нападать на всякое произнесенное слово.

Мы не так умствуем; напротив того, исповедуя, что Отец имеет бытие нерожденно (а Он всегда был, и ум не может представить, чтобы когда-либо не было Отца), исповедуем вместе, что и Сын был рожден, так что совпадают между собою и бытие Отца, и рождение Единородного, от Отца сущего, и не после Отца, разве допустим последовательность в одном только представлении о начале, и о начале, как о Виновнике (не раз уже возвращаю к тому же слову дебелость и чувственность твоего разумения).

Но ежели без пытливости принимаешь рождение (когда так должно выразиться) Сына, или Его самостоятельность (upostasis), или пусть изобретет кто-нибудь для сего другое, более свойственное предмету речение (потому что умопредставляемое и изрекаемое превосходит способы моего выражения), то не будь пытлив и касательно исхождения Духа.

Достаточно для меня слышать, что есть Сын, что Он от Отца, что иное Отец, иное Сын; не любопытствую о сем более, чтобы не подпасть тому же, что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство, и в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет самую способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда.

Ты слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй знать, как исходит.

Но если любопытствуешь о рождении Сына и об исхождении Духа, то полюбопытствую и я у тебя о соединении души и тела: как ты - и перст, и образ Божий? Что в тебе движущее или движимое? Как одно и то же и движет, и движется? Как чувство пребывает в том же человеке и привлекает внешнее? Как ум пребывает в тебе, и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова?

Не говорю о том, что еще труднее. Объясни вращение неба, движение звезд, их стройность, меры, соединение, расстояние, пределы моря, течения ветров, перемены годовых времен, излияния дождей. Ежели во всем этом ничего не разумеешь ты, человек (уразумеешь же, может быть, со временем, когда достигнешь совершенства, ибо сказано: "Узрю Небеса, дела перст Твоих" (Пс. 8, 4), а из сего можно догадываться, что видимое теперь не самая Истина, но только образ истины), ежели и о себе самом не познал, кто ты, рассуждающий об этих предметах, ежели не постиг и того, о чем свидетельствует даже чувство, то как же предприемлешь узнать в подробности, что такое и как велик Бог? Это показывает великое неразумие!

Если же поверишь несколько мне, недерзновенному Богослову, то скажу тебе, что одно ты уже постиг, а чтобы постигнуть другое, о том молись. Не пренебрегай тем, что в тебе, а прочее пусть остается в сокровищнице. Восходи посредством дел, чтобы чрез очищение приобретать чистое.

Хочешь ли со временем стать Богословом и достойным Божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. И может ли кто из людей стать столько высоким, чтобы прийти в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только "зерцалом в гадании" и что наступит время, когда узрит "лицем к лииу" (1 Кор. 13, 12).

Положим, что на словах и превосходим мы иного любомудрием, однако же, без всякого сомнения, ты ниже Бога. Может быть, что ты и благоразумнее другого, однако же пред истиною в такой же мере ты мал, в какой бытие твое отстоит от бытия Божия.

Нам дано обетование, что познаем некогда, сколько сами познаны (1 Кор. 13, 12). Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь, то что еще остается? Чего могу надеяться? - Без сомнения, скажешь: Небесного Царства. Но думаю, что оно не иное что есть, как достижение Чистейшего и Совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Сие-то ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да сберегаем для себя в тамошних Сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что Она, какова и колика, если позволено будет выразиться так, в Самом Христе Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков, аминь.

Екатеринбургская Православная Духовная Семинария

Заочное отделение

СОЧИНЕНИЕ

по предмету «Догматическое богословие»

на тему «История догмата о Пресвятой Троице»

Учащегося 2 курса

Иерея Шумилова Вячеслава Владимировича

Екатеринбург, 2014

План сочинения

Список литературы

пресвятая троица бог завет

Догмат о Пресвятой Троице - основание христианской религии

Бог есть един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святых Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Само слово "Троица" небиблейского происхождения, в христианский лексикон введено во второй половине II века святителем Феофилом Антиохийским. Учение о Пресвятой Троице дано в христианском Откровении.

Догмат о Пресвятой Троице непостижим, это таинственный догмат, непостижимый на уровне рассудка. Для человеческого рассудка учение о Пресвятой Троице противоречиво, потому что это тайна, которая не может быть выражена рационально.

Не случайно о. Павел Флоренский называл догмат о Святой Троице "крестом для человеческой мысли". Для того, чтобы принять догмат о Пресвятой Троице греховный человеческий рассудок должен отвергнуть свои претензии на способность все познавать и рационально объяснять, т. е. для уразумения тайны Пресвятой Троицы необходимо отвергнуться своего разумения.

Тайна Пресвятой Троицы постигается, причем только отчасти, в опыте духовной жизни. Это постижение всегда сопряжено с аскетическим подвигом. В.Н.Лосский говорит: "Апофа- тическое восхождение есть восхождение на Голгофу, поэтому никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы".

Вера в Троицу отличает христианство от всех других монотеистических религий: иудаизма, ислама. Учение о Троице есть основание всего христианского веро- и нравоучения, например, учения о Боге Спасителе, о Боге Освятителе и т. д. В.Н.Лосский говорил, что Учение о Троице "не только основа, но и высшая цель богословия, ибо... познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте - значит войти в Божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы."

Учение о Триедином Боге сводится к трем положениям:

) Бог троичен и троичность состоит в том, что в Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.

) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое Божественное существо.

) Все три Лица отличаются личными, или ипостасными свойствами.

Аналогии Пресвятой Троицы в мире

Святые отцы, для того, чтобы как-то приблизить учение о Пресвятой Троице к восприятию человека, пользовались различного рода аналогиями, заимствованными из мира тварного.

Например, солнце и исходящие от него свет и тепло. Источник воды, происходящий из него ключ, и, собственно, поток или река. Некоторые усматривают аналогию в устроении человеческого ума (святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты): "Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа".

Однако все эти аналогии являются весьма несовершенными. Если возьмем первую аналогию - солнце, исходящие лучи и тепло, - то эта аналогия предполагает некоторый временный процесс. Если мы возьмем вторую аналогию - источник воды, ключ и поток, то они различаются лишь в нашем представлении, а в действительности это единая водная стихия. Что касается аналогии, связанной со способностями человеческого ума, то она может быть аналогией лишь образа Откровения Пресвятой Троицы в мире, но никак не внутритроичного бытия. К тому же все эти аналогии ставят единство выше троичности.

Святитель Василий Великий самой совершенной из аналогий, заимствованных из тварного мира, считал радугу, потому что "один и тот же свет и непрерывен в самом себе и многоцветен". "И в многоцветности открывается единый лик - нет середины и перехода между цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим различие, но не можем измерить расстояний. И в совокупности многоцветные лучи образуют единый белый. Единая сущность открывается во многоцветном сиянии".

Недостатком этой аналогии является то, что цвета спектра не есть самостоятельные личности. В целом для святоотеческого богословия характерно весьма настороженное отношение к аналогиям.

Примером такого отношения может служить 31-е Слово святителя Григория Богослова: "Наконец, заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях".

Иначе говоря, нет образов для представления в нашем уме этого догмата; все образы, заимствованные из тварного мира, являются весьма несовершенными.

Краткая история догмата о Пресвятой Троице

В то, что Бог есть един по существу, но троичен в лицах, христиане верили всегда, но само догматическое учение о Пресвятой Троице создавалось постепенно, обычно в связи с возникновением различного рода еретических заблуждений. Учение о Троице в христианстве всегда было связано с учением о Христе, с учением о Боговоплощении. Тринитарные ереси, тринитарные споры имели под собой христологическое основание.

В самом деле, учение о Троице стало возможным благодаря Боговоплощению. Как говорится в тропаре Богоявления, во Христе "Троическое явися поклонение". Учение о Христе "для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1, 23). Также и учение о Троице есть камень преткновения и для "строгого" иудейского монотеизма и для эллинского политеизма. Поэтому все попытки рассудочно осмыслить тайну Пресвятой Троицы приводили к заблуждениям либо иудейского, либо эллинского характера. Первые растворяли Лица Троицы в единой природе, например, савеллиане, а другие сводили Троицу к трем неравным существам (ариане).

Осуждение арианства произошло в 325 году на Первом Вселенском Соборе с Никее. Основным деянием этого Собора было составление Никейского Символа Веры, в который были внесены небиблейские термины, среди которых особую роль в тринитарных спорах IV столетия сыграл термин «омоусиос» - «единосущный».

Чтобы раскрыть подлинный смысл термина "омоусиос" понадобились огромные усилия великих Каппадокийцев: Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского.

Великие Каппадокийцы, в первую очередь, Василий Великий, строго разграничили понятия "сущности" и "ипостаси". Василий Великий определил различие между "сущностью" и, "ипостасью" как между общим и частным.

Согласно учению Каппадокийцев сущность Божества и отличительные ее свойства, т. е. неначинаемость бытия и Божеское достоинство принадлежат одинаково всем трем ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух суть проявления ее в Лицах, из которых каждое обладает всей полнотой божественной сущности и находится в неразрывном единстве с ней. Отличаются же Ипостаси между собой только личными (ипостасными) свойствами.

Кроме того, Каппадокийцы фактически отождествили (прежде всего два Григория: Назианзин и Нисский) понятие "ипостась" и "лицо". "Лицо" в богословии и философии того времени являлось термином, принадлежавшим не к онтологическому, а к описательному плану, т. е. лицом могли называть маску актера или юридическую роль, которую выполнял человек.

Отождествив "лицо" и "ипостась" в троичном богословии, Каппадокийцы тем самым перенесли этот термин из плана описательного в план онтологический. Следствием этого отождествления явилось, по существу, возникновение нового понятия, которого не знал античный мир: этот термин - "личность". Каппадокийцам удалось примирить абстрактность греческой философской мысли с библейской идеей личного Божества.

Главное в этом учении то, что личность не является частью природы и не может мыслиться в категориях природы.

Амфилохий Иконийский называли Божественные ипостаси "способами бытия" Божественной природы. Согласно их учению, личность есть ипостась бытия, которая свободно ипостазирует свою природу. Таким образом, личностное существо в своих конкретных проявлениях не предопределено сущностью, которая придана ему извне, поэтому Бог не есть сущность, которая предшествовала бы Лицам. Когда мы называем Бога абсолютной Личностью, мы тем самым хотим выразить ту мысль, что Бог не определяется никакой ни внешней, ни внутренней необходимостью, что Он абсолютно свободен по отношению к Своему собственному бытию, всегда является таким, каким желает быть и всегда действует так, как того хочет, т. е. свободно ипостазирует Свою триединую природу.

Указания на троичность (множественность) Лиц в Боге в Ветхом и Новом Завете

В Ветхом Завете имеется достаточное количество указаний на троичность Лиц, а также прикровенные указания на множественность лиц в Боге без указания конкретного числа.

Об этой множественности говорится уже в первом стихе Библии (Быт. 1, 1): "Вначале сотворил Бог небо и землю". Глагол "бара" (сотворил) стоит в единственном числе, а существительное "элогим" - во множественном, что буквально означает "боги".

Быт. 1, 26: "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему". Слово "сотворим" стоит во множественном числе. То же самое Быт. 3, 22: "И сказал Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло". «Из Нас» - тоже множественное число.

Быт. 11, 6 - 7, где речь о Вавилонском столпотворении: "И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их", слово "сойдем" - во множественном числе. Святитель Василий Великий в Шестодневе (Беседа 9), следующим образом комментирует эти слова: "Подлинно странное пустословие - утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе, приказывает, сам над собою надзирает, сам себя понуждает властительно и настоятельно. Второе - это указание собственно на три Лица, но без наименования лиц и без их различения".глава книги "Бытия", явление трех Ангелов Аврааму. В начале главы говорится, что Аврааму явился Бог, в еврейском тексте стоит "Иегова". Авраам, вышедши навстречу трем странникам, кланяется Им и обращается к Ним со словом "Адонаи", буквально "Господь", в единственном числе.

В святоотеческой эгзегезе встречается два толкования этого места. Первое: явился Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, в сопровождении двух ангелов. Такое толкование мы встречаем у мч. Иустина Философа, у святителя Илария Пиктавийского, у святителя Иоанна Златоустого, у блаженного Феодорита Киррского.

Однако большинство отцов - святители Афанасий Александрийский, Василий Великий, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин, - считают, что это явление Пресвятой Троицы, первое откровение человеку о Триединстве Божества.

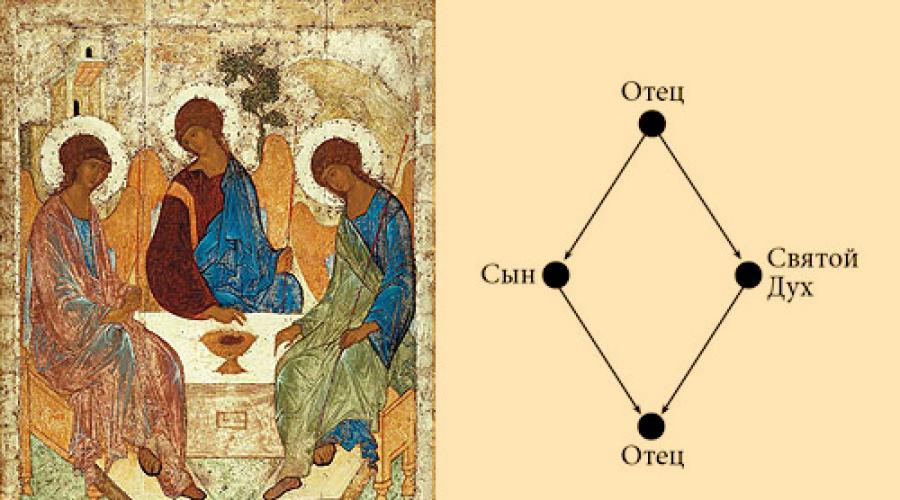

Именно второе мнение было принято православным Преданием и нашло свое воплощение, во-первых, в гимнографии, где говорится об этом событии именно как о явлении Триединого Бога, и в иконографии (известная икона "Троица ветхозаветная").

Блаженный Августин ("О граде Божием", кн. 26) пишет: "Авраам встречает трех, поклоняется единому. Узрев трех он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы единому - исповедал Единого Бога в Трех лицах".

Указание на троичность Бога в Новом Завете - это прежде всего Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна, которое получило в Церковном Предании наименование Богоявления. Это событие явилось первым явным Откровением человечеству о Троичности Божества.

Далее, заповедь о крещении, которую дает Господь Своим ученикам по Воскресении (Мф. 28, 19): "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа". Здесь слово "имя" стоит в единственном числе, хотя относится оно не только к Отцу, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу вместе. Святитель Амвросий Медиоланский следующим образом комментирует этот стих: "Сказал Господь "во имя", а не "во имена", потому что один Бог, не многие имена, потому что не два Бога и не три Бога".

Кор. 13, 13: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами". Этим выражением апостол Павел подчеркивает личностность Сына и Духа, которые подают дарования наравне с Отцом.

Ин. 5, 7: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино". Это место из послания апостола и евангелиста Иоанна является спорным, поскольку в древнегреческих рукописях этот стих отсутствует.

Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1, 1): "Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Под Богом здесь понимается Отец, а Словом именуется Сын, т. е. Сын был вечно с Отцом и вечно был Богом.

Преображение Господне есть также Откровение о Пресвятой Троице. Вот как комментирует это событие евангельской истории В.Н.Лосский: "Поэтому и празднуется так торжественно Богоявление и Преображение. Мы празднуем Откровение Пресвятой Троицы, ибо слышен был голос Отца и присутствовал Святый Дух. В первом случае под видом голубя, во втором - как сияющее облако, осенившее апостолов».

Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам

Согласно церковному учению, Ипостаси суть Личности, а не безличные силы. При этом Ипостаси обладают единой природой. Естественно встает вопрос, каким образом их различать?

Все божественные свойства относятся к общей природе, они свойственны всем трем Ипостасям и поэтому сами по себе различия Божественных Лиц выразить не могут. Невозможно дать абсолютное определение каждой Ипостаси, воспользовавшись одним из Божественных имен.

Одна из особенностей личностного бытия состоит в том, что личность уникальна и неповторима, а следовательно, она не поддается определению, ее нельзя подвести под некое понятие, поскольку понятие всегда обобщает; невозможно привести к общему знаменателю. Поэтому личность может быть воспринята только через свое отношение к другим личностям.

Именно это мы видим в Священном Писании, где представление о Божественных Лицах основано на отношениях, которые между ними существуют.

Примерно начиная с конца IV века можно говорить об общепринятой терминологии, согласно которой ипостасные свойства выражаются следующими терминами: у Отца - нерожденность, у Сына - рожденность (от Отца), и исхождение (от Отца) у Святого Духа. Личные свойства суть свойства несообщимые, вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежащие тому или другому из Божественных Лиц. Благодаря этим свойствам Лица различаются друг от друга, и мы познаем их как особые Ипостаси.

При этом, различая в Боге три Ипостаси, мы исповедуем Троицу единосущной и нераздельной. Единосущие означает, что Отец, Сын и Святой Дух суть три самостоятельных Божественных Лица, обладающие всеми божественными совершенствами, но это не три особые отдельные существа, не три Бога, а Единый Бог. Они имеют единое и нераздельное Божеское естество. Каждое из Лиц Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и всецело.

Список литературы

1. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). - Сергиев Посад, 1914.

В. В. Болотов. Учение Оригена о Св. Троице (1879)

П. И. Верещацкий. Плотин и блаженный Августин в их отношении к тринитарной проблеме (1911)

Раушенбах Б. В. «Логика троичности»

Исаак «О святой Троице и воплощении Господа»

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

На заре человеческой истории вера в Единого Бога была достоянием всех людей. Откровение о единобожии наши прародители восприняли в раю и передали своим потомкам. Это предание длительное время сохранялось среди наших предков, пока погружение в плотскую жизнь и омрачение разума, воли и чувств людей в страстях нечестия не привели к тому, что большая часть человечества утратила истинное представление о Боге. Люди, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному, человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию ложью и поклонялись… твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь, - так объясняет Апостол появление язычества - политеизма (Рим. 1, 21-23, 25).

Ко времени жизни патриарха Авраама вера в Единого Бога была достоянием немногих праведников, к которым принадлежал, например, Мелхиседек, царь Салимский. В потомстве Авраама монотеистическая вера была вновь утверждена Богом и ограждена строгими предписаниями Закона. Так, пророк Моисей наставлял евреев: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6, 4). Сам Бог возвещает через пророка Исаию: «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6), «Я Господь и нет иного» (Ис. 45, б и др.).

Истина единства (единственности) Бога нашла подтверждение в новозаветной проповеди Спасителя: «Господь Бог наш есть Господь единый» (Мк.- 12, 29). В Своей первосвященнической молитве Христос молится Единому Истинному Богу (Ин. 17, 3). Апостол так же учит: нет иного Бога, кроме Единого (1 Кор. 8, 4).

Проповедь монотеизма в новозаветные времена встречала многочисленных противников, прежде всего, в лице язычников, остававшихся во тьме идолопоклонства и политеизма, а затем - в лице полухристианских сект гностиков и манихеев. Если гностики допускали, кроме верховного Бога, множество низших божеств - эонов, то учение манихеев было дуалистично. Они учили о вечной борьбе двух начал: доброго и злого. Святые отцы вскрывали логическую противоречивость политеизма и дуализма. Они указывали, что всесовершенный Абсолют, Которым только и должен мыслиться Бог, может быть только оцин. Два или более независимых Абсолютов непременно ограничивали бы друг друга и потому не имели бы необходимых для Истинного Бога свободы и совершенства, то есть не были бы по сути богами. «Многоначалие есть безначалие» и «многобожие есть безбожие», - говорит святой Афанасий Великий. Существование зла в мире объясняется не дуализмом, а злоупотреблением своей свободой тварными существами (Ангелами и человеком).

Святой Иоанн Дамаскин вкратце обобщает все, что было сказано древними отцами в подтверждение истины единобожия (монотеизма). Он пишет: «Бог совершенен и не имеет недостатков и по благости, и по премудрости, и по силе, безначален, бесконечен, присносущ, неограничен и, словом сказать, совершенен по всему. Итак, если допустим многих богов, то необходимо будет признать различие между этими многими. Ибо если между ними нет никакого различия, то уже один (Бог), а не многие; если же между ними есть различие, то где совершенство? Если будет недоставать совершенства или по благости, или по силе, или по премудрости, или по времени, или по месту, то уже не будет и Бог. Тождество же во всем указывает скорее Единого Бога, а не многих.

Сверх того, если бы много было богов, то как бы сохранилась их неописуемость (безграничность)? Ибо где был бы один, там не был бы другой.

Каким же образом многими управлялся бы мир, и не разрушился, и не расстроился бы, когда между управляющими произошла бы война? Потому что различие вводит противоборство. Если же кто скажет, что каждый из них управляет своей частью, то что же ввело такой порядок и сделало между ними раздел? Этот-то, собственно, и был бы Бог. Итак, един есть Бог, совершенный, неописуемый, Творец всего, Содержитель и Правитель, превыше и прежде всякого совершенства».

Язычество не знало единого личностного Бога. По мысли многах древнегреческих философов, над бесчисленными богами Эллады господствует «Необходимость» - высший мир красоты и безличностного бытия. В неоплатонизме, как и в современном индуизме, проповедуется мистическое учение о соединении с Божеством путем растворения в океане безличностного Божественного Абсолюта.

Напротив, Бог Библии - это всегда Личность. Конечно, Бог - это Абсолют, обладающий всеми совершенствами, но Абсолют личностный, к Которому мы обращаемся на «Ты» в молитве. И даже ни вершинах молитвенных созерцаний личность христианского подвижника не исчезает в глубинах Божества. На всех этапах духовного восхождения жизнь христианина остается жизнью сознательной. Экстатические состояния с характерной для них потерей свободы и сознания, по мысли святого Симеона Нового Богослова, приличествуют только новоначальным, чья природа еще не стяжала постоянного опыта видения Божественной Реальности.

Личностное обращение с Богом известно не только христианству, но и дохристианскому иудаизму, однако в Ветхом Завете Бог еще не раскрывал с такой ясностью, как в новозаветные времена, Своей Триединой Природы. Не было и подлинной взаимности в отношениях между Богом и человеком. Страшный в Своем величии Бог Израиля повелевал и учил, от человека же требовалось лишь полное послушание Его воле. Сравнивая Ветхий и Новый-Заветы, Апостол Павел говорит, что первый рождал в рабство, а второй даровал сыноположение (Гал. 4, 24-31). Если ветхозаветному Израилю и не чуждо было представление о Боге как об Отце, то есть как о Господине, защитнике и покровителе Своего народа, то в новозаветную эпоху идея Богоотцовства коренным образом переосмысливается и бесконечно углубляется. Во Христе человечество навсегда соединилось с Божеством. Наше естество действительно было усыновлено Богом. Обращаясь к Богу с дерзновенными словами «Отче наш…», мы тем самым свидетельствуем, что в Церкви мы стали детьми Божиими по сотелесности Христу и по дарованной нам во Христе Божественной благодати. Такой глубочайшей близости отношений Бога и человека Ветхий Завет, безусловно, не знал.

Абсолютный монотеизм выделял иудеев из среды языческих народов. Но Израиль не ведал природы Божества и потому имел ограниченное представление о Божественном единстве как единичности Божества. В христианстве истина единобожия получает дальнейшее освещение. В Евангельском Благовестии открывается тайна Божественного Триединства: Бог един не только потому, что нет иного Бога, не только в силу единства, простоты и неизменности Природы, но также потому, что в Святой Троице созерцается единое «Начало» - Личность Отца, от Которого вечно происходят Сын и Святой Дух. Последнее необходимо помнить, когда мы говорим о единстве Божества. «Когда я называю Бога, я называю Отца, Сына и Святого Духа. Не потому, что я предполагаю, что Божество рассеяно, - это значило бы вернуться к путанице ложных богов (политеизму); и не потому, чтобы я считал Божество собранным воедино (без различения Лиц), - это ” значило бы Его обеднить. Итак, я не хочу впадать ни в иудейство, ради божественного единодержавия, ни в эллинство, из-за множества богов», - пишет святитель Григорий Богослов. Таким образом, христианское понимание Бога как Триединого превосходит узость иудейского монотеизма и отметает заблуждение языческого политеизма.

Догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии

Истина Божественного Триединства - вершина Откровения Бога человеку. Если познать Бога как Творца или Единого возможно путем не только Сверхъестественного, но и естественного откровения, то до тайны Святой Троицы никакая философия подняться не смогла. Исповедание догмата о Пресвятой Троице отличает христианство от других монотеистических религий, например, иудаизма и ислама. По определению святого Афанасия Александрийского, христианская вера - это вера в «неизменяемую, совершенную и блаженную Троицу».

В исповедании тройческой тайны состоит совершенство богословия и истинное благочестие. Для греческих отцов учение о Святой Троице и было областью собственно богословия. Усмотрев прикровенное указание на тайну Святой Троицы в словах псалма: в свете Твоем узрим свет (35, 10), - святой Григорий Богослов пишет: «Мы ныне узрели и проповедуем краткое, ни в чем не излишествующее богословие Троицы, от Света - Отца приняв Свет - Сына, во Свете - Духа».

Догмат о Святой Троице занимает исключительно важное место в системе христианского вероучения, так как на нем основываются другие важнейшие догматы, в частности, о сотворении мира и человека, о спасении и освящении человека, учение о Таинствах Церкви, да и в целом все христианское веро- и нравоучение. По словам В. Лосского, тайна Пресвятой Троицы, открытая Церкви, «есть не только основа, но и высшая цель богословия, ибо, по мысли Евагрия Понтийского, которую разовьет впоследствии святой Максим Исповедник, познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте - это значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения.своего существа, то есть войти и в Божественную жизнь: в саму жизнь Пресвятой Троицы».

Божественная Троица есть Альфа и Омега – Начало и Конец - духовного пути. Исповеданием Святой Троицы мы начинаем свою духовную жизнь. Крещением во имя Божественной Троицы мы входим в Церковь и в ней обретаем путь ко Отцу, истину в Сыне и жизнь во Святом Духе.

Вера Апостольской Церкви в Святую Троицу нашла свое выражение в догматических постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, в Символе веры, в кратких и обширных исповеданиях веры древних Церквей и святых отцов разных эпох, в богатейшей святоотеческой письменности (более систематически изложена уже с середины II в. в трудах таких ранних отцов, как святой мученик Иустин Философ и святой Ириней Лионский). Вера в Триединого Бога запечатлена также в древнейшем и более позднем литургическом предании Церкви. Например, в древних малых славословиях: «Слава Отцу через Сына во Святом Духе» или «Слава Отцу и Сыну со Святым Духом», а также «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Святитель Василий Великий приводит также следующие слова светильничного благодарения: «Хвалим Отца и Сына и Святаго Духа Божия».

Непостижимость догмата о Святой Троице

Являясь краеугольным камнем христианского вероучения, догмат о Пресвятой Троице в то же время есть догмат таинственный и на уровне рассудка непостижимый.

Наш разум встает в тупик перед открывшейся реальностью Божественной жизни. Он бессилен понять, каким образом Троица одновременно есть и Единица; как «одно и то же соединено и раздельно» или что это за необычайное «разделение соединенное» и «единение разделенное». По мысли святого Григория Нисского, человек, просвещаемый Святой Троицей, хотя и получает некоторое «скромное боговедение», не может, однако же, «уяснить словом этого неизреченной глубины таинства: как одно и то же числимо, и избегает счисления, и раздельным кажется, и заключается в единице». Утверждение, что «Бог одинаково и Единица и Троица» (т.е. одновременно и то и другое), представляется нашему рассудку противоречивым. Действительно, «троичный догмат есть крест для человеческой мысли». В силу ограниченности человеческого разума тайна Святой Троицы не может быть точно выражена в слове. Ее можно в известной мере постигать только в опыте духовной жизни. «Не успею помыслить об Едином, как озаряюсь Тремя. Не успел разделить Трех, как возношусь к Единому», - восклицает певец Святой Троицы, святитель Григорий Богослов. К Богу, в частности, неприложима привычная для нас категория числа. Рассматривая свойства чисел и пытаясь приблизиться к тайне числа «Три», святитель Григорий Богослов отмечает внутреннюю полноту этого числа, так как 1 - число скудное; 2 - число разделяющее, а 3 - первое число, которое превосходит и бедность единицы, и разделение двоицы. Оно одновременно содержит в себе и единство (1) и множество (3).

Впрочем, как отмечали отцы Церкви, к Богу неприменимо никакое вещественное число, ни 1, ни 3, потому что исчислять можно только предметы, разделенные пространством, временем и силами. Но Божественная Троица есть абсолютное Единство. Между Лицами Святой Троицы нет никакого промежутка, нет ничего вставного, никакого сечения или разделения. В ответ на обвинения в требожии святитель Василий Великий пишет: «Мы не ведем счет (Богов), переходя от одного до множественности путем прибавления, говоря один, два, три или первый, второй, третий, ибо «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6). Никогда до сего дня не говорили: «второй Бог» (или «третий»), но поклонялись Богу от Бога»… исповедуя единство Божества.

Откровение о Святой Троице представляется апорией ^лько для нашего ограниченного рассудка. В самой Божественной жизни нет никаких антиномий, или противоречий. Святые отцы опытно созерцали Единую Троицу, в Которой, как это ни парадоксально, единство нисколько не противоречит троичности. Так, достигший совершенства в боговидении, святитель Григорий Палама пишет, что Бог есть «Единица в Троице и Троица во Единице, неслитно соединяемая и нераздельно различаемая. Единица, Она же и Троица всемогущая».

Богословие не ставит перед собой целью снять тайну, приспособив богооткровенную истину к нашему пониманию, но призывает нас изменить наш ум так, чтобы он стал способен к созерцанию Божественной реальности. Для того, чтобы удостоиться созерцания Святой Троицы, нужно достичь состояния обожения. Святитель Григорий Богослов пишет: «Будут сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы… те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом, и это будет, как я думаю, Царство Небесное». Дух Святой, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, отверзал святым отцам ум к познанию тайны Божественного Триединства.

Аналогии Святой Троицы в мире

Ошибкой было бы думать, что в силу непостижимости догмата о Святой Троице мы не можем иметь никакого верного представления о Боге. Конечно, наше знание всегда будет неполным и несовершенным, но мы способны приобретать некоторое ведение о Святой Троице из рассмотрения видимого мира и природы человека, сотворенного по образу Божию, то есть по образу Святой Троицы.

Одна из природных аналогий - это солнце и исходящие от него лучи и свет, подобно тому, как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. Другой подобный же пример - огонь, который дает свет и тепло, имеющие между собой единство и различие; третья аналогия - сокрытый в земле источник воды, ключ и поток, неразрывно соединенные между собой и, однако, различные. Можно указать и другие аналогии. Например: корень дерева, его ствол и ветвь. Эти аналогии очень далеки от выражения сущности троичного догмата, так как заимствуются из области, далекой от духовно-личностного бытия.

Более глубокие аналогии можно указать в богоподобной природе человека. По мысли святителя Григория Паламы и других отцов, единой человеческой душе присущи ум, слово и дух (животворящий тело). «Ум наш, - пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), - образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) - образ Сына; дух - образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо, как в Троице Три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо.

Ум наш родил, не престает рождать мысль; мысль, родившись, не престает рождаться и, вместе с тем, пребывает рожденной, сокровенной в уме…

Точно так же дух (совокупность сердечных чувств) содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой дух, всякая книга имеет свой собственный дух…

Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначадьных, равночестных, единоестественных».

Недостаток последних аналогий в том, что три их составляющих - не самостоятельные личности, как Три Лица Святой Троицы, а только силы человеческой природы. Святой Иларий предупреждает: «Если мы, рассуждая о Божестве, употребляем сравнения, пусть не думает никто, что это есть точное изображение предмета. Между земным и Богом нет равенства…» Святитель Григорий Богослов пишет, что сколько бы он ни искал подобия, не нашел, чему можно было бы уподобить Божие естество. «Если и отыскивается малое некое сходство, то гораздо большее ускользает… По примеру других, представлял себе я родник, ключ и поток и рассуждал: не имеют ли сходства с одним Отец, с другим Сын, с третьим Дух Святой? Ибо родник, ключ и поток не разделены временем и сопребываемость их непрерывна, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтоб не допустить в Божестве какого-то течения, никогда не останавливающегося; во-вторых, чтоб таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно, различны же только в образе представления. Брал опять в рассмотрение солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве (Божием) не представить какой-либо сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца; во-вторых, чтобы, приписав сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочие Лица и не cделать Их силами Божиими, которые в Отце существуют, но несамостоятельны. Потому что и луч, и свет суть не cолнце, а некоторые солнечные излияния… В-третьих, чтоб не приписать Богу вместе и бытия и небытия (к какому заключению может привести сей пример); а сие еще нелепее сказанного прежде… Наконец, заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях (Писания), иметь руководителем Духа, и какое озарение получено от Него, то, сохраняя до конца, с Ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтобы поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу - единому Божеству и единой Силе».

Троичная терминология

Главной задачей богословия в IV веке было выразить в точных понятиях учение Церкви о Триединстве Бога. В библейском тексте, как оказалось, нет соответствующих слов для выражения тройческой тайны. Впервые это особенно остро почувствовали православные отцы в споре с арианами на Первом Вселенском Соборе 325 года. Все библейские выражения о Божестве Сына ариане перетолковывали на свой лад, чтобы доказать, что Сын - не Бог, а творение. Например, православные хотели ввести в определение Собора о Сыне библейское выражение «из Отца», но ариане возразили, что все из Бога, ибо един Бог, из Него же все (1 Кор. 8, 6; см. также: 2 Кор. 5, 18). На слова Послания к Колоссянам, что Сын есть образ Бога невидимого (1, 15), ариане отвечали, что и человек есть образ Бога (1 Кор. 1, 6), и т.д. Необходимо было веру в Святую Троицу выразить такими словами, которые еретики не могли бы истолковать в духе своего учения. Для этого отцы Собора воспользовались не библейскими, а философскими понятиями.

Для обозначения Природы Божества, общей для Трех Лиц, святые отцы выбрали слово «сущность» (греч. - «усия»). Три Лица Святой Троицы имеют одну Божественную Сущность.

Чтобы исключить возможность неверных предположений, будто эта Сущность принадлежит Какому-нибудь из Лиц по преимуществу (например, Отцу) или что Сущность равно или неравно поделена между Лицами, потребовалось ввести еще одно понятие - «единосущный». Оно позволяло с необходимой четкостью выразить тайну Триединства Божества. «Единосущный» означает тождественный (тот же самый по сущности, со-сущностный). Будучи внесенным в Символ Веры, слово «единосущный» определяет Сына как Бога, обладающего той же Сущностью, что и Отец. Вместе с тем, это понятие обладает еще тем достоинством, что косвенно указывает на различие Лиц, потому что единосущным можно быть только с кем-либо другим, а не с самим собой. И все же сильнее этот термин подчеркивает единство, чем различие Лиц.

Чтобы более определенно указать на действительное различие Божественных Лиц, греческие отцы ввели в богословие понятие «ипостась». Оно позволяло обозначить неповторимость, личностный характер каждого Лица Святой Троицы. Греческая философия не знала тайны личности и не имела понятия для обозначения личности. Слово «ипостасис» в греческой литературе было синонимом слова - сущность или существование. Святые отцы изменили значение первого из них. «Ипостась» в богословии означает личность. Таким образом, греческие отцы не просто заимствовали философские термины и переносили их в богословие. Они создали новый богословский язык, «переплавили язык философов», преобразовали его так, чтобы он мог выражать христианскую истину - реальность личности: в Боге и человеке, ибо человек создан по образу Божию.

Личность обладает природой и в определенном смысле свободна по отношению к ней. Ради высших целей личность может идти на страдания и жертвовать своей природой. Так, человек призван достичь богоподобия, то есть он должен с помощью Божией превзойти, преобразовать свою падшую природу.

Заслуга в установлении твердой богословской терминологии в учении о Святой Троице принадлежит святителю Василию Великому. До него богословы разных школ употребляли различные термины, что создавало путаницу и непонимание в среде православно мысливших епископов. Согласно терминологии святителя Василия Великого, «усия» означает сущность, то общее, что объединяет предметы (особи) одного рода, а «ипостась» - частное: личность, конкретный предмет или особь. Например, у Петра, Павла и Тимофея одна и та же человеческая сущность, но каждый из них в известном смысле неповторим, каждый из них уникальная личность - ипостась. Именами Петр, Павел и Тимофей мы обозначаем личности этих людей, а словом «человек» - их сущность.

Если понятия об «усии» (как общем) и об «ипостаси» (как частном) в точности перенести с представления о человеке в учение о Святой Троице, то это привело бы к троебожию, так как человеческие личности, имея одну сущность, живут все-таки обособленно, раздельно друг от друга. Их единство только мыслится. Во Святой же Троице, напротив, Три Ипостаси соединены в реальном единстве нераздельной Сущности. Каждая из Них не существует вне Двух Других. Единосущие Трех Божественных Лиц не имеет аналогов в тварном мире, поэтому понятия о «сущности» и «ипостаси» как «общем» и «частном» перенесены святителем Василием в троическое богословие не в строгом смысле, a c оговоркой, что Сущность Трех Ипостасей абсолютно едина.

Восточным отцам потребовалось немало времени и труда, чтобы доказать Западу правомерность формулы: «единое существо и три ипостаси». Святитель Григорий Богослов писал, что «западные по бедности своего языка и по недостатку наименований не могут различать греческих терминов сущности и ипостаси», одинаково обозначая по-латыни и то и другое как substantia (субстанция). В признании Трех Ипостасей Западу чудился тритеизм, исповедание трех сущностей, или трех богов. Западные богословы учению о Трех Ипостасях предпочитали учение о трех лицах (persona), что, в свою очередь, настораживало восточных отцов. Дело в том, что слово «лицо» в древнегреческом языке означало не личность, а скорее личину или маску, то есть нечто внешнее, случайное. Первым этот терминологический барьер разрушил святитель Григорий Богослов, который в своих сочинениях отождествил слова «ипостась» и «лицо», понимая под ними личность. Только после Второго Вселенского Собора было достигнуто согласование богословского языка Востока и Запада: ипостась и лицо были признаны синонимами.

Следует помнить, что в некоторых догматических сочинениях между терминами «сущность» и «природа» имеется различие. Под Сущностью всегда понимается непостижимая и несообщимая глубина Божества, а Природа - более широкое понятие, включающее в себя Сущность, волю и энергию Бога. В рамках такой терминологии мы можем отчасти познавать Природу Бога, при этом Сущность Его для нас остается непостижимой.

Краткая история догмата о Пресвятой Троице

Церковь выстрадала и отстояла Троичный догмат в упорной борьбе с ересями, низводившими Сына Божия или Святого Духа в разряд тварных существ или же лишавшими Их достоинства самостоятельных Ипостасей. Непоколебимость стояния Православной Церкви за этот догмат обусловливалась ее стремлением сохранить для верующих свободным путь ко спасению. Действительно, если Христос - не Бог, то в Нем не было подлинного соединения Божества и человечества, а значит, и теперь наше единение с Богом невозможно. Если Святой Дух - тварь, то невозможно освящение, обожение человека. Только Сын, единосущный Отцу, мог Своим Воплощением, смертью и воскресением оживотворить и спасти человека, и только Дух, единосущный Отцу и Сыну, может освящать и соединять нас с Богом, - учит святитель Афанасий Великий.

Учение о Святой Троице раскрывалось постепенно, в связи с возникавшими ересями. В центре длительных споров о Святой Троице стоял вопрос о Божестве Спасителя. И, хотя накал борьбы за троичный догмат приходится на IV век, уже с I века Церковь была вынуждена отстаивать учение о Божестве Христа, то есть так или иначе бороться за троичный догмат. Христианское благовестие о Воплощении Сына Божия явилось «камнем преткновения и соблазна» для иудеев и эллинов. Иудеи держались узкого монотеизма. Они не допускали существования «рядом» с Богом (Отцом) другой Божественной Личности - Сына. Эллины поклонялись многим богам, и в то же время их учение было дуалистично. По их убеждению, материя и плоть - источник зла. Поэтому они почитали безумием учить о том, что Слово стало плотью (Ин. 1, 14), то есть говорить о вечном соединении во Христе двух различных природ, Божественной и человеческой. По их мнению, презренная человеческая плоть неспособна войти в соединение с неприступным Божеством. Бог не мог в подлинном смысле воплотиться. Материя и плоть - темница, из которой следует освободиться, чтобы достичь совершенства.

Если иудеи и эллины просто отвергали Христа как Сына Божия, то в христианском обществе попытки рассудочно объяснить тайну Триединства Бога нередко приводили к заблуждениям иудейского (монотеистического) и эллинистического (политеистического) толка. Одни еретики представляли Троицу только как Единицу, растворяли Лица Троицы в единой Божественной Природе (монархиане). Другие, наоборот, разрушали природное единство Святой Троицы и сводили Ее к трем неравным существам (ариане). Православие же всегда ревностно хранило и исповедало тайну Триединства Божества. Оно всегда сохраняло «равновесие» в своем учении о Святой Троице, при котором Ипостаси не разрушают единство Природы и Природа не поглощает Ипостаси, не довлеет над Ними.

В истории троичного догмата различают два периода. 1-й период простирается от появления первых ересей до возникновения арианства и характеризуется тем, что в это время Церковь боролась с монархианством и раскрывала преимущественно учение об Ипостасности Лиц Святой Троицы при единстве Божества, 2-й период - время борьбы с арианством и духоборчеством, коща по преимуществу раскрывалось учение о Единосущии Божественных Лиц.

1. Доникейский период

Профессор А. Спасский пишет, что в доникейскую эпоху мы находим у церковных писателей очень пеструю картину в учении о Святой Троице. Это связано с теми условиями, в которых христианская мысль должна была начинать свою работу. Источником ее, как и в последующие времена, было Священное Писание. Однако оно не принадлежало Церкви в том обработанном и удобном для пользования виде, какой оно получило к IV веку. Изучение Священного Писания еще не достигало высоты, необходимой для всесторонних богословских построений. Экзегетика только зарождалась, не было научно обоснованных методов толкования Священного Писания. По этой причине первые богословы часто впадали в односторонность, опираясь на какое-либо одно, поразившее их, место Священного Писания. Каждый церковный писатель богословствовал на свой страх и риск. Крещальные символы по своей краткости и элементарности были совершенно недостаточны для руководства в богословии. (Профессор В.В. Болотов приводит примеры изложения учения о Святой Троице во II веке в крещальных символах на Западе: «Верую в Бога Отца Вседержителя и во Иисуса Христа, Сына Его единородного, Господа нашего, родившегося и пострадавшего, и во Святого Духа»; на Востоке: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и во единого Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Его, родившегося от Духа Святого и Марии Девы… и в Духа Святого». В этих символах Церковь указала только то, что Святая Троица открылась в рождении Сына Божия от Марии Девы при содействии Духа Святого. Характер же взаимоотношений Трех Лиц в символах вовсе не раскрывается). «Таким образом, - продолжает профессор А. Спасский, - самые условия, при которых зарождалась богословская мысль христианства, открывали широкую дверь субъективизму в систематизации учения Церкви и делали неизбежным тот индивидуализм в понимании догмата о Троице, какой наблюдается у всех церковных писателей доникейского периода. Поэтому в доникейскую эпоху, строго говоря, мы имеем дело не с церковным учением о Троице, то есть не с таким учением, которое было бы принято и авторизовано самой Церковью, но с рядом мало зависимых друг от друга, своеобразных богословских построений, излагающих это учение с большей или меньшей чистотой и совершенством». По этой причине мы не будем останавливаться на тринитарных теориях данной эпохи. Лишь кратко отметим, что христиане ранней Церкви исповедали веру в Святую Троицу в формуле крещения (Мф. 28, 19), в символах веры, в славословиях и богослужебных песнопениях, но в подробное рассмотрение свойств и взаимных отношений Божественных Лиц не входили. Мужи апостольские в своих писаниях почти буквально повторяли изречения Писания о Лицах Святой Троицы.

Впервые богословствовать о Божественных Ипостасях начали апологеты. В своем учении они нередко слишком тесно связывали рождение Сына с началом творения мира и так или иначе, вольно или невольно, вводили неравенство между Первой и Второй Ипостасями. Субординационные тенденции были весьма сильны в христианском мышлении этого времени, в частности, у Оригена.

Между представителями различных богословских школ имелись расхождения в понимании природы Божества. Не было единства и в используемой терминологии. В одно и то же слово вкладывался часто различный смысл. Все это невероятно осложняло богословский диалог.

Толчком к развитию тройческого богословия послужили ереси. Самыми первыми ересями в древней Церкви были ереси иудействующих (или евионитов) и гностиков. Евиониты были воспитаны на букве Закона Моисеева. Исповедуя Единого Бога, они не допускали существования Божественных Лиц, отрицали Троичность Божества. Христос, по их мнению, не есть истинный – Сын Божий, а только пророк. Учение иудействующих о Святом Духе неизвестно.

Гностики, держась дуализма и считая материю злом, не хотели признать Воплотившегося Сына Божия Богом. Сын, по их мнению, был одним из эонов (порождений) Божественной Сущности. Он временно обитал в человеке Христе, а во время крестных страданий оставил Его, так как Божество не может страдать. Воплощение было только мнимым. Сын не являлся в полном смысле Божественной Личностью. К числу таких же эонов, как Сын, гностики относили и Святого Духа. Таким образом, Троица упразднялась. Учение о Ней подменялось учением об эманации Божественной Сущности. Лжеучение иудействующих и гностиков опровергали христианские апологеты: святой Иустин Мученик, Татиан, Афинагор, святитель Феофил Антиохийский, особенно святой Ириней Лионский (в книге «Против ересей») и Климент Александрийский (в «Строматах»).

Еще более опасной для чистоты церковного учения была ересь II века, известная как монархианство, или антитринитаризм. Монархианство развивалось в двух направлениях - динамистическом и модалистическом.

Динамисты. Представителями динамистического монархианства были александрийцы Феодот Кожевник, Феодот Меняльщик и Артемон. Наивысшего своего развития этот вид монархианства достиг у Павла Самосатского, поставленного антиохийским епископом около 260 года. Он учил, что существует единая Божественная Личность - Отец. Сын и Святой Дух суть не самостоятельные Божественные Личности, а только Божественные силы. (Отсюда название секты, «динамис» по-гречески - сила). В частности, Сын - то же самое в Боге, что в человеке ум, человек перестает быть человеком, если у него отнять ум, так и Бог перестал бы быть Личностью, если от Него отделить или обособить Логос. Логос - это вечное самосознание в Боге. Этот Логос вселился и во Христа, но полнее, чем в других людей, и действовал через Него в учении и чудесах. Христос - лишь облагодатствованный человек. Сыном Божиим Он может быть назван только условно.

Павла обличали, устно и письменно, все знаменитые в то время пастыри Церкви - святитель Дионисий Александрийский, фирмиллиан Каппадокийский, святитель Григорий Чудотворец и др. Против доктрины динамистов было написано «Послание шести православных епископов к Павлу Самосатскому» и собирался ряд Поместных Антиохийских Соборов. Наконец, Павел и его учение были осуждены на Антиохийском Соборе 268 года.

Модалисты. Родоначальниками модалистической ереси были Праскей и Ноэт, главным представителем - Савеллий Птолемаидский, бывший римский пресвитер, живший в середине III века. Суть его учения такова: Бог есть безусловное единство, нераздельная и сама в себе замкнутая и безличностная Монада. От вечности она находилась в состоянии бездействия или молчания, но потом Божество открылось, произнесло Свое Слово (Логос) и начало действовать. Творение мира было первым проявлением Его деятельности, после чего последовал ряд новых действий и проявлений Божества. В Ветхом Завете Бог являлся как законодатель - Бог Отец, в Новом как Спаситель - Бог Сын, а со дня Пятидесятницы как Освятитель - Святой Дух. Эра Духа тоже завершится, и Монада вновь вернется в первоначальное состояние покоя. Существует, следовательно, лишь «Троица» откровений единой Божественной Сущности, но не Троица Ипостасей. Отец, Сын и Святой Дух - только временные образы (модусы), в которые облекается безличностная сама по себе Монада Божества.

Савеллианство получило большое распространение в Александрийской Церкви, особенно в Ливии в 60-х годах III века. Решительным борцом против этого лжеучения был святитель Дионисий Александрийский, осудивший Савеллия на Александрийском Соборе 261 года. Через год Дионисий, епископ Римский, подтвердил это осуждение на Поместном Соборе Римской Церкви и направил ряд посланий против Савеллия.

2. Состояние учения о Святой Троице в IV веке

Четвертый век называют «золотым веком» богословия, ибо в учении святителя Афанасия Александрийского и, особенно, в богословии Василия Великого, Григория Назианзина и Григория Нисского - «троицы, которая славила Троицу», - учение о Триедином Боге обретает свою полноту, завершенность и терминологическую ясность. Поводом для раскрытия догмата о Святой Троице послужили «безумные нападки» арианской ереси.

А. АРИАНСКАЯ ДОКТРИНА

О Боге в Самом Себе Арий учит так же, как Павел Самосатский. Единый Бог абсолютно один. Подобно человеку, Он обладает разумом (Логосом) как неипостасной силой. Основываясь на свойствах вечности и неизменяемости Бога, Арий утверждал, что один Бог не рожден и вечен. Все, что рождается или творится, получает начало во времени. Рождение Сына от Отца, по мнению Ария, подтверждает, что Сын невечен. То есть было такое довременное мгновение, когда Сына не было вовсе.

Он считал, что все, что получает бытие от Бога, иной сущности, чем Бог. В рождении Сына из Сущности Божией Арию, подобно Оригену, мерещились представления о том, что Сын рождается или эманатически (как в учении гностиков), или же в результате разделения Божественной природы. Отвергая то и другое, Арий утверждал, что Сын сотворен.

Из соединения двух указанных идей: 1) Сын невечен; 2) Он не из Сущности Бога - следовала центральная мысль арианской доктрины: «Сын произошел из несущих». Он есть первое, высшее, творение Отца. Отец создал Его Своей волей как посредника для творения мира. Необходимость в таком Посреднике Арий пояснял так: Бог абсолютно запределен миру. Между Ним и миром - непроходимая бездна. Мир просто не выдержал бы прикосновения сверхмощной десницы Божества. Поэтому Бог Сам не может ни творить, ни промышлять о мире непосредственно. Восхотев сотворить мир, Он произвел сначала одно существо - Сына, чтобы при посредстве Его создать все остальное. Сын не есть истинный Логос Отца или Его природный Сын.

Как творение, Сын изменяем. По предвидению Божию, Он «почтен Божеством», наделен Божественной силой, поэтому может быть условно назван «вторым Богом», но не первым.

Вопроса о Святом Духе Арий прямо не касался, однако из его учения о Сыне, по аналогии, следовало, что Дух - высшее творение Сына, как Сам Он - высшее творение Отца. Арий именовал Духа Святого «внуком».

Троичность Бога для Ария невечна. Она возникает во времени. Лица арианской Троицы совершенно неравны друг другу по природе. Это некая убывающая Троица. По точному замечанию святителя Григория Богослова, она есть «общество трех неподобных существ». Протоиерей Г. Флоровский отмечает, что «Арий был строгим монотеистом, своего рода иудаистом в богословии. Для него единый и единственный Бог - это Отец, Сын и Дух суть высшие и первородные твари, посредники в миротворении».

Б. БОРЬБА ЦЕРКВИ С АРИАНСТВОМ И ДУХОБОРЧЕСТВОМ

Арианство было первой ересью, которая потрясла Восточную Церковь. Против ариан созывался целый ряд Поместных Соборов на Востоке и Западе, писались многочисленные богословские трактаты. В своих сочинениях святые отцы не оставили без рассмотрения места Священного Писания, на которые ссылались еретики, чтобы ниспровергнуть веру Церкви в Божественную Троицу. Отцы нашли, что все эти тексты не опровергают Божественности Сына и могут быть объяснены в «благочестивом смысле».

В 325 году в Никее был собран Первый Вселенский Собор. Как только ариане прочли на Соборе свой символ веры, в котором говорилось, что «Сын Божий - произведение и тварь», что было время, когда не было Сына, что Сын изменяем по существу и т.п., отцы Собора немедленно признали арианское учение противоречащим Священному Писанию, исполненным лжи, и осудили ариан как еретиков. Плодом догматической деятельности Собора явился Никейский Символ веры. Учение о Второй Ипостаси звучит здесь следующим образом: «Веруем… во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша, яже на небеси и на земли…» К тексту Символа присоединились анафематизмы против главнейших положений учения Ария.

После осуждения арианство не прекратило своего существования. Еще более полувека эта ересь волновала Церковь. Основная причина возникновения страстных споров вокруг Никейского вероопределения состояла в том, что в нем не было достаточно четко выражено различие Лиц Святой Троицы. Термин «единосущный» подчеркивал, прежде всего, Их единство. Сторонников

Никейской веры заподозрили в савеллианстве, то есть в слиянии Лиц Святой Троицы, и большая часть епископов Востока отступила от употребления Никейского определения во имя прежних и привычных выражений церковного предания. Наиболее активными «антиникейцами» были евсевиане, державшиеся субординатизма Оригена и поставлявшие Сына ниже Отца. К ним примыкали уже действительные еретики, считавшие Сына творением. Арианство раскололось на несколько течений. Среди еретиков были и более умеренные, которые, признавая Божество Сына, отвергали Божество Святого Духа. К этим так называемым полуарианам, или духоборам, относилась группа македонских епископов. Таким образом, фронт антиникейской оппозиции был широким и, при неясности имевшейся богословской терминологии, среди православных епископов возникала атмосфера подозрительности и враждебности. По рассказу церковного историка Сократа, сделав слово «единосущный» предметом своих бесед и исследований, епископы возбудили между собой междоусобную войну, и эта война «ничем не отличалась от ночного сражения, потому что обе стороны не понимали, за что бранят одна другую». Одни уклонялись от слова «единосущный», полагая, что принимающие его вводят ересь Савеллия, и потому называли их хулителями, как бы отрицающими личное бытие Сына Божия. Другие, защищавшие единосущие, думали, что противники их вводят многобожие, и отвращались от них, как от вводителей язычества».

В результате долгой и напряженной борьбы, осложненной вмешательством императорской власти и интригами ариан, восточные епископы убедились, что никакое другое вероизложение, кроме Никейского, не может быть достаточным для выражения православной веры. В разъяснении смысла понятия «единосущный» состоит заслуга святителя Афанасия Александрийского. В свою очередь, каппадокийские отцы определили различие терминов «сущность» и «ипостась», а также дали точное определение ипостасных свойств Лиц Святой Троицы.

Церковь особо почтила заслуги святителя Григория Назианзина, удостоив его звания «Богослова». В своих словах о богословии он с особой глубиной и силой поэта воспел Божественную Троицу, в Которой все «Три суть едино… Единица в Троице поклоняемая, и Троица в Единице возглавляемая, вся царственная, единопрестольная, равнославная, премирная и превысшая времени, несозданная, невидимая, неприкосновенная, непостижимая».

Трудами этих отцов Церкви был подготовлен Второй Вселенский Собор, состоявшийся в 381 году в Константинополе. На нем православными были признаны епископы, исповедавшие Божество Сына и несотворенность Святого Духа. Вместе с арианами разных партий осуждению подверглись, в частности, евномиане и 36 епископов-македонян, не пожелавших признать, что Святой Дух - не творение. Православное учение о Святой Троице было запечатлено в Никео-Константинопольском Символе веры.

Из шести членов этого Символа, относящихся ко Второй Ипостаси, первый говорит об онтологической связи Сына с Отцом, а остальные пять - о деле спасения мира Иисусом Христом.

Сын Божий исповедуется Единым и Единородным, чем отвергается еретическое (в частности, динамистическое) учение об усыновлении Иисуса Богом как простого человека. Сын един со Отцом и является Сыном Божиим по природе, а не по благодати.

Мы исповедуем Сына, «рожденного прежде всех век». Это утверждение о вечности Сына направлено против ариан, учивших, что «было время, коща Его не было».

Против ариан направлены слова: «рожденна, несотворенна, единосущна Отцу». Первыми двумя словами опровергается арианское учение о тварности Сына, а последнее определяет сущностное единство Отца и Сына.

В этом Символе опущено никейское выражение, утверждающее, что Сын рождается «из сущности Отца». Термин «единосущный», вошедший в оба вероизложения, означает совершенное тождество сущности Отца и Сына, поэтому выражение «из сущности Отца» создавало определенные терминологические трудности. Впрочем, сами никейские отцы, в частности, святитель Афанасий Александрийский, не видели никакого противоречия между выражениями «из сущности» и «единосущный». Для них эти высказывания говорили об одном и том же, хотя и с несколько разных сторон: «из сущности» означало, что Сын рождается не по воле Отца и не является творением, сущность Сына Божественна; а термин «единосущный» подчеркивал полное единство и равенство по Сущности Отца и Сына.

Краткое определение Никейского Символа о Святом Духе: «Веруем… и во Святаго Духа» - отцы Константинопольского Собора значительно дополнили, и оно стало читаться так: «…И в Духа Святаго, Господа Животворящего (указывает, что Дух нетварен), Иже от Отца исходящего (т.е. Дух имеет бытие не через Сына), Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима (указание на равночестность Святого Духа Отцу и Сыну, на то, что Дух - не служебное существо), глаголавшего пророки».

После Второго Вселенского Собора Православная Церковь хранила в неповрежденности догмат о Божественной Троице.

Дальнейшее уклонение от истинного учения о Триедином Боге возникало уже в неправославной среде. Так, среди монофизитов в VI-VII веках возникли ереси тритеизма (требожия) и тетратеизма (четыребожия).

Тритеисты отождествляли в Боге существо и Лицо. Они говорили, что Три Божественные Лица суть и Три Божественные сущности, отдельные и самостоятельные, а единство Святой Троицы они понимали, как мыслимое обобщение, как родовое понятие. Так, поясняли они, общая природа трех людей только мыслится, а реально существуют только индивидуумы. Тетратеисты же, кроме Трех Лиц в Троице, представляли еще стоящую как бы позади и отдельно от Них Божественную сущность, в которой все Они участвуют, почерпают из нее свое Божество.

В XI веке при папе Венедикте VIII учение о Святой Троице было искажено Римской Церковью введением догмата об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (филиокве). Впервые идею о филиокве высказал Блаженный Августин. В VII веке это учение распространилось в Испании, где было принято на Толедском Соборе 589 года. В VIII веке оно проникло во Францию и было утверждено на Соборе в Ахене. В XI веке - введено в самом Риме.

Антитринитарное учение пытались возобновить протестанты. Михаил Сервет (+1604 г.) в Троице видел всего лишь троицу Откровений. Он считал, что Бог по природе и по ипостаси один, а именно Отец, Сын и Дух - только Его различные проявления, или модусы. В этом учении возобновлена савеллианская ересь. Социн так же не мог примирить Троичность Лиц в Боге с единством Его существа. Он признавал, что в Боге - одно Божественное Лицо (Отец). Сын не есть самостоятельная Божественная Ипостась, а только человек. Сыном Божиим Он может быть назван не в собственном смысле, а в каком сынами Божиими называются и все верующие. По сравнению с другими Он только по преимуществу возлюбленный Сын Божий. Дух Святой есть некоторое Божественное дыхание или сила, действующая в верующих от Бога Отца через Иисуса Христа. Здесь возрождено динамистическое монархианство. В арминианстве повторился древний субординационизм. Яков Арминий (+1609 г.), основатель секты, учил, что Сын и Дух ниже Отца по Божеству, так как от Него заимствуют Свое Божеское достоинство. Эммануил Сведенборг (+ 1772 г.) возобновил патрипассианские воззрения (о воплощении Отца). Он учил, что существует только один Бог. Он принял человеческий образ, подверг себя страданиям и крестной смерти и через все это освободил человечество от власти адских сил.

Попытки представителей идеалистической философии Фихте, Шеллинга, Гегеля и других рассудочно уяснить сущность догмата о Святой Троице приводили к тому, что данный догмат истолковывался в пантеистическом смысле. Для Гегеля, например, Троица есть абсолютная идея в трех состояниях: идея сама в себе (отвлеченная идея) - Отец, идея, воплощенная в мире, - Сын и идея, знающая себя в человеческом духе, - Святой Дух (таким образом, смешивалась нетварная Божественная природа и тварная человеческая).

Троичный догмат - это великая тайна Откровения. Опыт истории показывает, что если человек, не будучи просвещен свыше светом благодати, дерзнет богословствовать, то неизбежно впадает в заблуждение. «Говорить о Боге - великое дело, но гораздо больше - очищать себя для Бога». Таков законный путь познания тайны Святой Троицы, ибо неложен Сын Божий, сказавший: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23).

Основные свидетельства откровения о троичности Бога

1. Свидетельства Ветхого Завета

Впервые термин «Троица» введен в богословие апологетом II века святителем Феофилом Антиохийским, но это не означает, что до того времени Святая Церковь не исповедовала троичной тайны. Учение о Боге, Троичном в Лицах, имеет основание в Писании Ветхого и Нового Заветов. Однако в ветхозаветные времена Божественная Премудрость, приспосабливаясь к уровню восприятия еврейского народа, склонного к многобожию, открывала, прежде всего, единство Божества.

Святой Григорий Богослов пишет: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом, и подвергать опасности утратить последние силы, как бывало с людьми, которые обременены пищей, принятой не в меру, или слабое еще зрение устремлять на солнечный свет. Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, поступлениями от славы в славу».

Тем не менее прикровенные указания на троичность Божества имеются в ветхозаветных текстах. Например, перед сотворением человека Бог говорит о Себе во множественном числе: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26) - и далее в той же книге Бытия: Вот, Адам стал как один из Нас (Быт. 3, 22) … сойдем же и смешаем там язык их (Быт. 11, 7). Согласно этим текстам, Лица Святой Троицы как бы советуются между Собой, прежде чем предпринять нечто важное относительно человека.

Вторая группа свидетельств указывает на Три Лица. Более ясное свидетельство о троичности Бога усматривается в явлении Аврааму Бога у дуба мамврийского в виде трех мужей, которым Авраам, по толкованию Блаженного Августина, поклонился как Единому. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер (свой), во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер (свой), и поклонился до земли, и сказал «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего (Быт. 18, 1-3). Хотя некоторые святые отцы (мученик Иустин Философ, святой Иларий Пиктавийский, Блаженный Феодорит, святитель Иоанн Златоуст) полагали, что Аврааму явился только Сын Божий в сопровождении двух Ангелов, однако Святая Церковь, последуя мнению святителей Афанасия Великого, Василия Великого, святителя Амвросия и Блаженного Августина, все же считает, что патриарх Авраам удостоился преобразовательного видения Пресвятой Троицы. Последнее мнение нашло отражение в церковной гимнографии и иконографии («Троица» преподобного Андрея Рублева).

Другое общее указание на тайну Святой Троицы святители Афанасий Великий, Василий Великий и другие отцы видели в троекратном воззвании Серафимов к Богу: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». При этом пророк слышал голос Господа, говорящего: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» (множ. число!) (Ис. 6, 3,8). Параллельные места Нового Завета подтверждают мысль о том, что пророк Исаия удостоился откровения именно Божественной Троицы. Апостол Иоанн пишет, что пророк видел славу Сына Божия и говорил о Нем (Ин. 12, 41); а Апостол Павел дополняет, что Исаия слышал глас Святого Духа, Который посылал его к израильтянам (Деян. 28, 25-26). Таким образом, Серафимы троекратно славословили Царственную Троицу, избравшую Исаию на пророческое служение.

Третью группу составляют свидетельства о конкретных Лицах Святой Троицы. Так, об Отце и Сыне говорится в Книге Псалмов: «Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7) - или: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня… из чрева (Отца) прежде денницы… рождение Твое» (Пс. 109, 1, 3). О Третьем Лице Святой Троицы возвещается: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48, 16) - и в пророчестве о Мессии: «Почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2).

2. Свидетельства Нового Завета

Троичность Лиц в Боге ясно проповедуется после Пришествия Сына Божия и составляет одну из основных истин Евангельского Благовестия: Отец послал в мир возлюбленного Сына, чтобы мир не погиб, но имел Источник Жизни в Духе Святом.

Прежде всего тайна троичности была приоткрыта во время Крещения Господня (Мф. 3, 16-17), отсюда и само Крещение называется Богоявлением, то есть явлением Бога - Троицы. Воплотившийся Сын Божий был крещаем в Иордане, Отец свидетельствовал о возлюбленном Сыне, а Дух Святой почил на Нем в виде голубя, подтверждая истинность гласа Отца (так говорится в тропаре Крещения). С тех пор Таинство Святого Крещения является для уверовавших дверью, открывающей путь соединения с Божественной Троицей, имя Которой знаменуется на нас в день Крещения по заповеди Спасителя: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Это еще одно прямое указание на Триединство Божества. Комментируя данный текст, святой Амвросий замечает: «Сказал Господь: во имя, а не во имена, потому что один Бог; не многие имена: потому что не два Бога, не три Бога».

Свидетельство о Святой Троице содержится в апостольском приветствии: «Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа и любовь Бога (Отца) и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13). Апостол Иоанн также пишет: «Три свидетельствуют на Небе: Отец, Слово и Святьш Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7). Последние тексты, говоря о Трех равнобожественных Лицах, подчеркивают личностность Сына и Духа, Которые наравне с Отцом подают дарования и свидетельствуют об Истине.