День всех святых в земле российской. Неделя всех святых, в земле русской просиявших. Возрождение интереса к русским святым

Читайте также

Дата:

Неделя:

Пост:

День памяти святых:

Апостольские и Евангельские чтения дня:

Братия и сестры, важнейшим моментом в ходе Божественной Литургии является чтение Евангелия. Чтобы помочь Вам подготовится к воскресной литургии, мы за несколько дней до службы публикуем тексты евангельских чтений с толкованиями Святых Отцов и учителей православной Церкви. Тексты будут размещены в синодальном переводе и на церковнославянском языке (исходный текст и транслитерация).

Апостол

Евангелие

В "Воскресном листке"

на одной странице указаны праздники, отмечаемый Русской Православной Церковью в это воскресенье, а также приведен

текст апостольского чтения.

На другой странице размещен текст евангельского чтения дня.

Советуем Вам

распечатать "Воскресный листок", предварительно ознакомиться с ним и взять его с собой на службу.

файлы для печати высокого разрешения:

скачать 1-ю страницу jpg

скачать 1-ю страницу pdf

скачать 2-ю страницу jpg

скачать 2-ю страницу pdf

Начиная с XVI столетия в нашей Церкви существовало празднование памяти “Всех Святых Новых Чудотворцев Российских” . Совершалось оно 17 июля (по ст. ст.), т. е. на третий день памяти Крестителя Руси – св. князя Владимира . Традиционным автором службы считается инок Григорий из Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (он составил ее текст, очевидно, в середине XVI в.). Известно два ее издания под названием «Служба всем российским чудотворцам» (Гродно и Супрасль, в одном и том же 1786 г.)

Но в центральной России этот праздник по каким-то причинам не получил распространения, был фактически забыт и не вошел в печатные Месяцесловы, а его текст не был издан. Очевидно, испытания, посылаемые Богом могущественной стране и государственной Церкви, многим казались преодолимыми своими силами. Лишь катастрофа 1917г. заставила всерьез обратиться к помощи Свыше.

Знаменательно, что инициатором воссоздания праздника выступил гениальный историк-востоковед проф. Петроградского университета (ныне СПбГУ) акад. Борис Александрович Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного Отдела Священного Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. В своем докладе он особо отметил то обстоятельство, что «составленная в Великороссии служба нашла себе особенное распространение на периферии Русской Церкви, на западной ее окраине и даже за пределами ее в то время разделения России, когда особенно остро чувствовалась потеря национального и политического единства. В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов Святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, – представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братиям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха».

Священный Собор в заседании 13/26 августа 1918 г. , в день именин Святейшего патриарха Тихона, заслушал доклад Б. Тураева и, обсудив его, принял следующее постановление:

1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех Святых Русских.

2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста.

Собор предполагал, что этот праздник, имеющий для нас особое значение, должен стать как бы храмовым для всех православных церквей на Руси.

Таким образом, не случайно, что восстановлен (а фактически введен заново) этот праздник был в начале периода самых жестоких преследований христианства за всю его девятнадцативековую историю. Характерно, что и содержание его, как предлагал Б. Тураев, стало более универсальным: это уже не просто чествование русских святых, а торжество всей Святой Руси, не триумфальное, но покаянное, заставляющее нас оценить свое прошлое и извлечь из него уроки для созидания Церкви в новых условиях.

Составителями текстов службы стали сам Б. Тураев, член Собора и сотрудник его Богослужебной комиссии, и иером. Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ Ковровский, †1962; ныне причислен к лику святых как исповедник, память 15/28 октября). Первоначальный вариант службы был издан отдельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее текст дополнялся; в работе принимали участие также митр. Сергий (Страгородский) (ему принадлежит тропарь), свящ. Сергий Дурылин и другие.

Первым храмом в честь Всех Российских Святых стала домовая церковь Петроградского университета. Ее настоятелем с 1920 до закрытия в 1924 году был священник Владимир Лозина-Лозинский, расстрелянный в 1937 году.

C хронологическим списком святых можно ознакомиться на странице Русские святые

История святости на Руси начинается, бесспорно, с проповеди святого апостола Андрея Первозванного (+ 62 или 70) 1 века пределах нынешнего нашего Отечества, в будущей Приазово-Черноморской Руси. Апостол Андрей обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавро-скифов, положив начало Церквам, которые не прекратили своего существования до Крещения Руси. Эти Церкви (Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константинопольской митрополии (а позднее и Патриархии), и среди прочих народностей, принявших христианство, имели в своей ограде и славян.

Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира - страстотерпцы Борис и Глеб , претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г. Всенародное почитание их, как бы "упреждая церковную канонизацию" , началось сразу после их убиения. Уже в 1020 г. были обретены их нетленные мощи и перенесены из Киева в Вышгород, где был в скором времени воздвигнут храм в их честь. После постройки храма возглавлявший в то время Русскую Церковь греческий Митрополит Иоанн I "с собором духовенства в присутствии великого князя (сына равноапостольного Владимира - Ярослава) и при стечении многочисленного народа торжественно освятил ее 24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мощи новоявленных чудотворцев и установил ежегодно праздновать этот день в память их совокупно" . Примерно в то же время, около 1020-1021 гг., тем же Митрополитом Иоанном I была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности.

Впоследствии, уже в XI-XII вв.

Русская Церковь явила миру столько святых, что, пожалуй, к середине XII в. могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII-XV вв., до начала XVI столетия о таком празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:

- До середины XV в. Русская Церковь была только одной из митрополий Церкви Константинопольской, что, естественно, затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, как то, например, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской Церкви. Тем более предложение о ежегодном праздновании памяти Всех русских святых вряд ли бы нашло сочувствие у митрополитов-греков, возглавлявших Русскую Церковь до середины XIII в. А именно Киевским Митрополитам и принадлежало право торжественно устанавливать новые церковные праздники.

- Монголо-татарское иго, продолжавшееся на Руси около двух с половиной столетий, конечно же ставило перед нашей Церковью совсем иные задачи, далекие от творческого осознания русским народом основ национальной святости.

- В самой Константинопольской Церкви праздник в честь Всех святых был установлен только в конце IX в.15 и в начале своего появления праздновался там с особой торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая после Крещения все основные праздники Церкви Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно при наличии небольшого числа своих национальных святых: их память можно было совершить именно в этот день.

В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских , на которых решался только один вопрос: о прославлении русских святых. Во-первых, был решен вопрос о принципе канонизации на будущее время: установление памяти общечтимым святым отныне подлежало соборному суждению всей Церкви. Но основным деянием Соборов стало торжественное прославление 30 (или 31) новых общецерковных и 9 местночтимых святых.

На Соборе 1547 г.19 были канонизированы:

святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси

(+ 1461)

святитель Иоанн, архиепископ Новгородский

(+ 1186)

преподобный Макарий Калязинский

(+ 1483)

преподобный Пафнутий Боровский

(+ 1477)

благоверный великий князь Александр Невский

(+ 1263)

преподобный Никон Радонежский

(+ 1426)

преподобный Павел Комельский, Обнорский

(+ 1429)

преподобный Михаил Клопский

(+ 1456)

преподобный Савва Сторожевский

(+ 1406)

преподобные Зосима

(+ 1478)

и Савватий

(+ 1435)

Соловецкие

преподобный Дионисий Глушицкий

(+ 1437)

преподобный Александр Свирский

(+ 1533)

Для местного почитания на Соборе были прославлены:

блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский

(+ 1434)

благоверный князь Константин и чада его Михаил и Феодор, Муромские

(+ 1129)

лаговерные князья Петр и Феврония, Муромские

(+ 1228)

святитель Арсений Тверской

(+ 1409)

блаженные Прокопий

(+ 1303)

и Иоанн

(+ 1494)

, Христа ради юродивые, Устюжские

Собором же 1549 г.

, сведений о котором сохранилось гораздо меньше, были, предположительно22, прославлены следующие святые:

святитель Нифонт, архиепископ Новгородский

(+ 1156)

святители Новгородские Иона

(+ 1470)

и Евфимий

(+ 1458)

святитель Иаков, епископ Ростовский

(+ 1392)

святитель Стефан Пермский

(+ 1396)

благоверный князь Всеволод Псковский

(+ 1138)

благоверный князь Михаил Тверской

(+ 1318)

преподобный Авраамий Смоленский

(+ начало XIII в.)

мученики Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские

(+ 1347)

преподобный Евфимий Суздальский

(+ 1404)

преподобный Григорий Пельшемский

(+ 1442)

преподобный Савва Вишерский

(+ 1460)

преподобный Евфросин Псковский

(+ 1481)

преподобный Ефрем Перекомский

(+ 1492)

мученик Авраамий Болгарский

(+ 1229)

святитель Арсений Сербский

(+ 1266)

Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти "новых чудотворцев Русских" , которые вместе с уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, "молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания" . Участники Собора 1547 г.так сформулировали свое решение:

"Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения"

Время от Макариевских Соборов до учреждения Святейшего Синода :

Вторая половина XVI века и весь XVII век являются наиболее плодовитыми по канонизации русских святых, - в святцы было внесено до 150 новых имен святых, память которых была либо общецерковной, либо местночтимой.

С учреждения Святейшего Синода (1721 год) до Собора 1917 года, восстановившего Патриаршество, к общецерковному почитанию прославлено 11 подвижников. Также в этот период осуществлена одна большая соборная канонизация - святых Киево-Печерской Лавры (1762 год) .

Современный период начался канонизацией двух подвижников на Поместном Соборе 1917-1918

годов:

священномученика Иосифа Астраханского

(+1671)

святителя Софрония Иркутского

(+1771)

Этот же Собор возобновил празднование дня Всех святых, в Земле Российской просиявших

. Уже во время заседаний Собора Русская Православная Церковь вступила в новый период - десятый век своего исторического бытия она ознаменовала подвигом мучеников и исповедников, число которых, о чем говорить можно с уверенностью, превзошло количеством первые три века бытия Вселенской Церкви. Несмотря на тяжелые условия жесткого контроля за всеми сторонами деятельности Церкви в эпоху гонения, она и в это время осуществила ряд канонизаций. По прошению Японской Православной Миссии в 1970

году был прославлен

равноапостольный Николай, святитель Японский

а по прошению Американской Православной Церкви в 1977

году был прославлен

равноапостольный Иннокентий, митрополит Московский

.

Ряд русских святых был прославлен другими Поместными Церквями, и имена этих подвижников были внесены в Месяцеслов Русской Православной Церкви:

в 1962 году

- праведный Иоанн Русский

в 1970 году

- преподобный Герман Аляскинский

.

В истории Русской Православной Церкви не существовало постоянно действующей Комиссии по канонизации святых. Образование ныне действующей Синодальной Комиссии по канонизации святых имеет свою предысторию. В мае 1981 года начала деятельность Историко-каноническая группа в рамках Юбилейной Комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси. Трудами этой группы была подготовлена канонизация девяти подвижников Русской Православной Церкви, которые олицетворяют собой основные типы святости, существующие в Православной Церкви:

благоверного великого князя Димитрия Донского

(1340-1389)

преподобного Андрея Рублева

(1360 - 1-я пол. XV в.)

преподобного Максима Грека

(1470-1563)

святителя Макария Московского

(1482-1563)

преподобного Паисия Величковского

(1722-1794)

блаженной Ксении Петербургской

(XVIII - нач. XIX в.)

святителя Игнатия Брянчанинова

(1807-1867)

святителя Феофана Затворника

(1815-1894)

преподобного Амвросия Оптинского

(1812-1891)

Торжественная канонизация этих подвижников благочестия, осуществленная Поместным Собором в июне 1988 года, начала новую страницу в истории канонизации святых Русской Православной Церкви нового времени.

На основании подготовленных Комиссией материалов на Архиерейских Соборах состоялось прославление следующих святых:

в 1989

году - первосвятителей Московских Иова

(+1607)

и

Тихона

(+1925)

(Патриарх Тихон был первым из числа поименно прославленных мучеников и исповедников Российских)

в 1990

году Поместный Собор прославил святого праведного отца Иоанна Кронштадтского

(1829-1908)

/>

в 1992

году - прославлены священномученики Владимир

(+1918)

,

митрополит Киевский, Вениамин

(+1922)

, митрополит Петроградский

, и вместе с ним убиенные

преподобномученик архимандрит Сергий и мученики Юрий и Иоанн, преподобномученицы великая княгиня Елизавета

(+1918)

и

инокиня Варвара

, а также преподобные Кирилл и Мария

(+ ок. 1337)

, родители преподобного Сергия

в 1994

году - святитель Московский Филарет (Дроздов)

(1782-1867)

и

священномученики Иоанн Кочуров (1871-1917) и Александр Хотовицкий (1872-1937);

в 1997

году - священномученики митрополит Крутицкий Петр (Полянский)

(1862-1937)

,

митрополит Серафим (Чичагов)

(1856-1937)

и архиепископ Тверской Фаддей (Успенский)

(1872-1937)

Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха во многих епархиях Русской Православной Церкви были осуществлены прославления местночтимых подвижников веры и благочестия. Архиерейский Собор 1992 года установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века 25 января (ст. ст.) в случае совпадения сего числа с воскресным днем или в ближайший воскресный день после оного. В принятии такого решения Собор руководствовался Постановлением Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. 25 января выбрано как день убиения гонителями Церкви в Киеве в 1918 году митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), ставшего первой жертвой кровавых гонений за веру в XX веке среди архипастырей.

На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся 19 августа 2000 года канонизированы (причислены к лику святых) более тысячи святых мучеников и исповедников российских ХХ в.

Архиерейский Юбилейный Собор принял решение о прославлении Императора Николая II, Императрицы Александры и чад их: Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии как страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

В Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания включены и имена 230 ранее прославленных новомучеников в лике местночтимых святых.

Собор принял решение об общецерковном прославлении подвижников веры и благочестия других времен, подвиг веры которых был иной, чем у новомучеников и исповедников. Cреди них:

митрополит Макарий (Невский)

(1835-1926)

протоиерей Алексий Мечев

(1859-1923)

иеросхимонах Алексий (Соловьев)

(1846-1928)

иеросхимонах Серафим Вырицкий (Муравьев)

(1866-1949)

34 преподобномученика Спасо-Преображенской Валаамской обители

(+1578)

митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич)

(1697-1772)

епископ Пензенский Иннокентий (Смирнов)

(1784-1819)

архимандрит Макарий (Глухарев)

(1792-1847)

священник Алексий (Гнеушев)

(1762-1848)

игумен Кизилташского монастыря Парфений

(1816-1867)

Архиерейский Собор принял решение прославить как общецерковных святых в лике преподобных:

иеросхимонаха Иова, в схиме Иисуса,

Анзерского и Оптинских старцев:

иеросхимонаха Льва (Наголкина)

(1768-1841)

иеросхимонаха Макария (Иванова)

(1788-1860)

схиархимандрита Моисея (Путилова)

(1782-1862)

схиигумена Антония (Путилова)

(1795-1865)

иеросхимонаха Илариона (Пономарева)

(1805-1873)

иеросхимонаха Анатолия I (Зерцалова)

(1824-1894)

схиархимандрита Исаакия I (Антимонова)

(1810-1894)

иеросхимонаха Иосифа (Литовкина)

(1837-1911)

схиархимандрита Варсонофия (Плиханкова)

(1845-1913)

иеросхимонаха Анатолия II (Потапова)

(1855-1922)

иеросхимонаха Нектария (Тихонова)

(1853-1928)

как преподобноисповедника:

иеромонаха Никона (Беляева)

(1888-1931)

как преподобномученика:

архимандрита Исаакия II (Бобрикова)

(1865-1938)

Таким образом, результатом деятельности Собора стало решение о причислении к лику общецерковных святых 1097 новомучеников и исповедников Российских XX века и 57 подвижников веры и благочестия. Всего прославлено на Соборе 2000 года 1154 подвижника.

Чин канонизации состоялся в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года. Его совершил Святейший Патриарх Алексий II при совместном служении Божественной литургии с Предстоятелями Братских Православных Поместных Церквей и епископатом Русской Православной Церкви - членами Архиерейского Собора.

29 мая 2013 года Священный синод, опираясь на решение Архиерейского собора 2-5 февраля 2013 года о целесообразности употребления именования «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской» (вместо «Собор новомучеников и исповедников Российских») в связи с тем, что каноническая ответственность Русской православной церкви простирается на многие государства , постановил:

Утвердить для использования в официальных церковных документах и изданиях, в том числе богослужебных, следующие именования:

«Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской»

вместо «Собор новомучеников и исповедников российских»

;

«Неделя всех святых, в земле русской просиявших»

вместо «Неделя всех святых, в земле российстей просиявших»

.

14 мая 2018 года Священный синод одобрил для употребления за богослужением и в домашней молитве новая редакция текста акафиста Всем святым, в земле Русской просиявшим .

Проповедь митрополита Антония Сурожского

В бесконечном богатстве личности Всечеловека Христа каждый народ выделил черты святости, которые ближе его сердцу, которые более понятны, которые для него более осуществимы. Сегодня из всего дивного многообразия святости, всего богатства земных и небесных человеческих возможностей мы празднуем память всех святых, в земли Российской просиявших: людей, которые нам по крови близки, жизнь которых переплелась с самыми решающими событиями нашей истории, людей, которые являются славой нашей земли, богатым, прекрасным плодом сеяния Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.

В этом сонме русских святых, мне кажется, можно выделить три черты как характерные свойства русской святости: не в том смысле, что они отсутствовали у других народов, а в том смысле, что эти именно свойства были восприняты и возлюблены в нашей родной земле.

Первая

– бесконечное терпение Господне

.

Святой Апостол Петр

говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит

; Он ждет, потому что Он любит, а любовь всему верит, на все надеется, всего ожидает и никогда не перестает. И вот это свойство Христовой терпеливой, бесконечно ожидающей любви, которое так дорого Ему обходится, – потому что терпение означает готовность продолжать выносить, пока не осуществлена воля Божия

, ужас и безобразие и страшные картины земли, – это терпение Господне находит свое выражение и в наших святых: не только изумительной выносливостью и выдержкой в подвиге, но и такой открытостью сердца, которое никогда не отчаивается о судьбе грешника, такой открытостью сердца, которое каждого принимает, которое готово последствия этой терпеливой любви нести на себе не только подвигом, но и страданием, и гонением, не отворачиваясь от гонителя, не отрекаясь от него, не выбрасывая из своей любви, но с готовностью, как говорит Апостол Павел

, погибнуть даже в вечности, только бы спаслись те, которым нужно спасение.

Другое свойство

, которое поразило в Христе русский народ, это величие Христовой

униженности

.

Все языческие народы искали в своих богах образ того, чем мечтали сами быть – лично, каждый человек, и вместе, весь данный народ: они выделяли славу, выделяли власть, могущество, доброту, справедливость. И даже те боги древности, которые погибали ради народа, погибали героической смертью и восставали немедленно в славе. Но явление Божие во Христе – иное; выдумать Его

было нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога

не мог бы себе представить:

Бога, Который делается униженным, побежденным; Бога, Которого народ окружает насмешкой и презрением, прибив ко кресту, издеваясь над Ним… Таким Бог мог явить Себя Сам, но выдумать Его таким человек не только не мог, но и не захотел бы, особенно если помнить слова этого Бога о том, что Он дает пример, чтобы мы были таковыми, каков Он был. И вот этот образ униженного Христа, этот образ Бога пораженного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во всей славе и величии Своего

смирения

, русский народ возлюбил, и теперь любит, и теперь осуществляет.

И третья черта

, которую мне хочется отметить, которая мне кажется общей всем русским святым, это то, что на протяжении всей русской истории святость совпадает с явлением и проявлением любви

Типы святости чередовались на нашей земле: были отшельники и были монахи, живущие в городах; были князья и были епископы; были миряне и подвижники всякого рода – не забывая и юродивых. Но все они появлялись не случайно, а в тот момент русской истории, когда в том или другом образе подвига можно было яснее явить любовь свою к Богу

и любовь свою к людям

. И это – одна из радостей нашей трагической и часто темной и страшной истории: что во все ее эпохи – были ли они светлые или мрачные – красной нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной

любви

, и что где приумножался грех

, там переизбыточествовала благодать

, и где возрастала человеческая жестокость, там проявлялось новое свидетельство Божией любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой.

Наши святые – нам родные и близкие; но если мы задумаемся над собою, то можем ли мы сказать, что эти черты являются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих вечной жизни? Не ищем ли мы обеспеченности – а не уязвимости , силы – а не пораженности , славы – а не унижения ? Является ли наша жизнь во всех или, хотя бы, в основных ее проявлениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем несокрушимое терпение, эту смиренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту способность никого не отвергать, а, по слову Христову, благословлять всякого, любовью сиять на доброго и на злого, проявлять ту любовь, о которой Апостол Павел нам говорит?.

А если не находим, то мы – вне потока русской святости, вне пути Христова в русской душе и в русской истории. Тогда мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать! И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших душ человеческих, чтобы зажило в нас и запело все, что может жить и петь песнь Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы должны приобщиться именно этим свойствам русской святости, русской святой души, и тогда мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне продолжают свой путь спасения земли Русской – кровью и не угасающей любовью. Аминь.

Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все, пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере многоценном. Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него.

Дополнительные материалы

Паремии (или паримии, от греч. притча ) – отрывки из Библии (преимущественно - Ветхого Завета ), предназначенные для богослужебного употребления. Они читаются в навечерие ряда больших (или храмовых) праздников, в дни Великого поста , а также при совершении некоторых треб (на молебнах, при Великом водоосвящении).

В паремиях должна быть преобразовательно раскрыта главная тема празднуемого события или, во всяком случае, указаны важнейшие ее аспекты. Читаются паремии чтецом или диаконом.

Число паремий различается на разных богослужениях от 1 до 8, на утрени Великой Субботы читается 15 паремий.

Паремии читаются после прокимна. Диакон или иерей возглашает: «Премудрость», чтец произносит, например: «Бытия чтения» и др. Диакон или иерей возглашает: «Вонмем», и чтец начинает чтение паремии.

Славянская богослужебная книга, содержащая подборку паремий, называется «Паримийник» .

Церковнославянский текст |

Современный перевод |

|

№. Прbр0чества и3сaіина чтeніе. |

1. Пророчества Исаии чтение |

|

|

Тaкw гlг0летъ гDь: во врeмz пріsтное послyшахъ тS и3 въ дeнь спасeніz помог0хъ тебЁ: и3 создaхъ тS, и3 дaхъ тS въ завётъ kзhкwвъ, є4же ўстр0ити зeмлю, и3 наслёдити наслёдіе пустhни: гlг0люща сyщымъ во ќзахъ: и3зыди1те: и3 сyщымъ во тмЁ: tкрhйтесz. на всёхъ путeхъ пасти1сz бyдутъ, и3 на всёхъ стезsхъ пaжить и4хъ. не взaлчутъ, нижE вжaждутъ, нижE порази1тъ и5хъ зн0й, нижE с0лнце: но ми1луzй и5хъ ўтёшитъ |, и3 сквозЁ и3ст0чники в0дъ проведeтъ |. и3 положY всsкую г0ру въ пyть, и3 всsкую стезю2 въ пaству и4хъ. сE сjи и3здалeча пріи1дутъ, сjи t сёвера и3 м0рz, и3нjи же t земли2 пeрсскіz. да веселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS: да tрhгнутъ г0ры весeліе, и3 х0лми прaвду, ћкw поми1лова бGъ лю1ди сво‰, и3 смирє1нныz людeй ўтёши. речe же сіHнъ: њстaви мS гDь, и3 бGъ забh мz. є3дA забyдетъ женA nтрочA своE; и3ли2 не поми1луетъ и3счaдіz чрeва своегw2; ѓще ли же и3 си1хъ забyдетъ женA, но ѓзъ не забyду тебє2, гlг0летъ гDь. |

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!" Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, – говорит Господь! (Ис 49:8-15) |

|

в7. Премyдрости сірaха чтeніе. |

2. Премудрости Иисуса, сына Сирахова чтение |

|

|

Восхвaлимъ ќбw мyжы сл†вны и3 nтцы2 нaшz въ бытіи2. мн0гу слaву создA гDь въ ни1хъ вели1чіемъ свои1мъ t вёка. госп0дствующе во цaрствіихъ свои1хъ и3 мyжіе и3мени1ти си1лою, совётующе рaзумомъ свои1мъ, провэщaвшіи во прbр0чествахъ, старBйшины людjй въ совётэхъ и3 въ рaзумэ пис†ніz людjй: прем{драz словесA въ наказaніи и4хъ, и4щуще глaса мусікjйска и3 повёдающе пHвэсти во писaніихъ: мyжіе богaтіи, њбдаровaни крёпостію, ми1рнw живyще въ жили1щихъ свои1хъ. вси2 сjи въ р0дэхъ прослaвлени бhша, и3 во днeхъ и4хъ похвалA. сyть t ни1хъ, и4же њстaвиша и4мz, є4же повёдати хвалы6: и3 сyть, и4хже нёсть пaмzти, и3 погиб0ша ћкw не сyщіи, и3 бhша ћкw не бhвше, и3 ч†да и4хъ по ни1хъ. но сjи мyжіе ми1лостивіи, и4хже пр†вды не забвє1ны бhша: съ сёменемъ и4хъ пребyдетъ д0брое наслёдіе, и3зч†діz и4хъ въ завётэхъ: њстaсz сёмz и4хъ, и3 ч†да и4хъ по ни1хъ: до вёка пребyдетъ сёмz и4хъ, и3 слaва и4хъ не потреби1тсz: тэлесA и4хъ въ ми1рэ погребє1на бhша, ґ и3менA и4хъ живyтъ въ р0ды. премyдрость и4хъ повёдzтъ лю1діе, и3 похвалY и4хъ и3сповёсть цRковь. |

Восхвалим ныне мужей славных и отцов нашего рода: много славного Господь являл чрез них, величие Своё от века; это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою; они давали разумные советы, возвещали в пророчествах; они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их; они изобрели музыкальные строи и гимны предали писанию; люди богатые, одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими и во дни свои были славою. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, – и есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются; в семени их пребывает доброе наследство; потомки их – в заветах; семя их будет твердо, и дети их – ради них; семя их пребудет до века, и слава их не истребится; тела их погребены в мире, и имена их живут в роды; народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. (Сир 44:1–14) |

|

G. Премyдрости соломHни чтeніе. |

3. Премудрости Соломона чтение |

|

|

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. и4бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. и3 во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ: сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY. ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2. |

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. (Прем 3:1–9) |

На Поместном Соборе Русской Церкви 1918 года восстановлено древнее общее празднование памяти всех русских святых в первое воскресенье Петрова поста после Недели всех святых.

Служба русским святым полна глубоких назидательных мыслей.

«Один за другим проходят чудные образы русских святых, поразительных в духовной красоте, великих во всех добродетелях. Русские святые, однажды воссиявшие, явились светилами незаходимыми земли нашей, никогда не меркнувшими, всегда сияющими ровным светом и являющимися для нас - их потомков - верными помощниками, от Христа нам дарованными, путь спасения нам указующими» (светилен по 9-й песни канона)

Служба совершается по особой книге: «Служба всем святым, в земли Российской просиявшим» , изданной при Патриархе Тихоне в 1918 году и переизданной Московской Патриархией в 1946 году.

Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Всех святых, в земле Российской просиявших.

На великой вечерне:

Стихиры на Господи воззвах поются воскресные и русских святых, на Славу стихира русских святых, на И ныне - догматик текущего, 1-го гласа.

Читаются три паремии русских святых.

Совершается лития . На литии в молитве «Спаси, Боже» поминает диакон избранных русских святых, в молитве же Владыко, Многомилостиве поминает предстоятель всех святых, в земли Российстей просиявших.

Стихиры на стиховне – воскресные, на Славу - стихира русских святых Новый доме Евфрафов, на И ныне - Богородичен.

Существует обычай петь стихиры «Земле Русская...», «Церковь Русская…», «Соборе святых русских…», «Новый доме Евфрафов…» как одну стихиру (подряд, без стихов) на Славу.

По Трисвятом – Богородице Дево (дважды) и тропарь русских святых (единожды).

На утрене:

Тропари на Бог Господь - воскресный (дважды), Слава – тропарь русских святых, И ныне – Богородичен воскресный.

Поется полиелей и величание русским святым.

По Евангелии - Воскресение Христово видевше единожды.

Каноны : воскресный, Богородицы и русских святых.

Катавасия Отверзу уста моя.

На 9-й песни поем Честнейшую.

Стихиры на хвалитех поются воскресные и русских святых, на Славу – стихира евангельская 2-я, на И ныне – Преблагословенна еси.

На Литургии:

Прокимен воскресный, глас 1 : Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Стих: Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала и святым, глас 4 : Святым,иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя в них.

Причастен воскресный Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних и святых: Благоволит Господь в людех Своих и вознесет кроткия во спасение.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные во Христе! Сегодня Православная Церковь торжественно празднует светлую память всех святых, в земле Русской просиявших, прославленных Богом за их богоугодные подвиги и святую жизнь. Это первенцы православного русского народа , искупленные бесценной Кровью Христовой и освященные благодатью Святаго Духа, приведенные к Богу Отцу Иисусом Христом. Это благословенные плоды святой православной веры , христианства, насажденного в среде нашего русского народа.

Вспомните, чем было наше Отечество до принятия христианства? Дикой, варварской страной, где идолам приносились человеческие жертвы, где жизнь протекала в войнах, разврате, жестокости и насилии. Но лишь только засиял луч христианской веры в России, как жизнь народа сразу переродилась. Из жестокого, развращенного языческого наш народ под влиянием христианской веры стал народом кротким, отличающимся редкостной добротой души, простотой веры, преданностью Иисусу Христу и Божией Матери, такой преданностью, что за православную веру люди русские всегда готовы были не пощадить и самой своей жизни.

И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного народа воспиталось и прославилось множество угодников Божиих: преподобных, мучеников, святителей, святых жен, Христа ради юродивых, так что нет такого уголка в России, нет крупного города, который не имел бы в своих пределах светильников и молитвенников за Землю Русскую. Возжженный на горах Киевских свет христианской веры принес свои обильные плоды в лице преподобных отцов Киево-Печерской лавры . Изобилует святыми и наш юг , где запечатлели верность Христу своей мученической смертью семь Херсонских священномучеников. На севере нашей страны кому не известны прославленные святые, такие, как преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, Герман и Сергий Валаамские, чудотворцы? В пределах Новгородских и Вологодских кому не известны подвигами преподобные отцы Кирилл Белоезерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт Можайский и многие другие?

Рязань красуется прославленным своим святителем Василием Рязанским, мучеником Романом. Переславль имеет своими светильниками преподобных Даниила и Никиту Переславльских. Москва имеет своих покровителей и молитвенников в лице первосвятителей - святых Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Города Ярославль, Смоленск, Вологда, Казань, Астрахань, Муром, Ростов, Владимир - все имеют своих заступников и молитвенников пред Престолом Божиим. Даже далекая Сибирь и та сияет такими светильниками, как, например, Иннокентий и Софроний Иркутские, Симеон Верхотурский, Иоанн Тобольский.

Православная вера воспитала таких великих русских святых , как Преподобный Сергий Радонежский, подвизавшийся в тамбовских лесах Преподобный Серафим Саровский, святители Иоасаф Белгородский и Тихон Воронежский. Имена этих угодников Божиих дороги не только для православных русских людей, но с любовью почитаются они и далеко за пределами нашей страны. Так богато наше Отечество молитвенниками, прославленными святыми, которых насчитывается более четырехсот . А сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи имена нам неизвестны! И это число святых увеличилось особенно в последнее время, когда за веру Христову, за исповедание слова Божия верные сыны Православной Церкви своей стойкостью и мужеством победили диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни.

Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых, просиявших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и утешаться, что мы не одни, но имеем на Небесах своих старших братьев, наших покровителей и ходатаев, которые видят все наши нужды и слышат все наши молитвы и воздыхания.

Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о Земле Русской и о спасении душ наших, чтобы они своими молитвами испросили для нас милость и благодать Божию: Вси святии земли нашея, молите Бога о нас! Аминь.

Практическая Гомилетика. Том 3. Недели по Троице 1-17. Вторая неделя по Троице. протоиерей Иоанн Толмачев (†1897)

Гомилетика – наука о сущности, содержании и специфических особенностях христианской проповеди (гомилии)

протоиерей Иоанн Толмачев (†1897) Иоанн Васильевич – духовный писатель, протоиерей. Окончил курс в СПб. духовной академии со степенью магистра; был священником посольской церкви в Стокгольме, потом настоятелем придворной церкви в Висбадене, затем сакелларием собора Зимнего дворца. Кроме статей по обозрению церковной жизни и богословской науки на Западе, помещенных в «Страннике», «Православном обозрении» и «Духе христианина», ему принадлежит обширная книга «Православное собеседовательное богословие или практическая гомилетика» (СПб., 1868–1877). Редакцией журнала «Странник» это сочинение издано вновь, в исправленном и дополненном виде (в приложении к журналу – «Общедоступной богословской библиотеке», 1898 и 1899). Иоанн Толмачев написал еще: «Взаимные обязанности христианских супругов, или руководство к временному и вечному благополучию в супружеской жизни» (СПб., 1860).

Вторая неделя по Троице

I. Евангельское

чтение.

Зачало 9.

Евангелие от святого апостола Матфея

(4:18-23)

СОДЕРЖАНИЕ:

- Общий характер недели. Практический очерк содержания рядового чтения

- О взаимной родственной любви между родными

- Для достижения нашего назначения мы не должны щадить никаких жертв и трудов

- Три класса учеников Иисуса Христа

- Глас Божий для большей части людей остается гласом в пустыне

- Средства к уловлению душ для царствия Божьего

- Как изменяется вся наша жизнь вследствие решимости следовать за Господом?

II. Апостольское

чтение.

Зачало 81.

Послание к римлянам

(2:10-16)

СОДЕРЖАНИЕ:

- Практический очерк содержания рядового чтения.

- К чему побуждает нас истина, что Бог есть нелицеприятный Судья всех людей?

- Быть благочестивым можно во всяком звании и состоянии

- Нет лицеприятия у Бога - что эта истина, рассматриваемая сама в себе, содержит?

- Какое в этой истине заключается предостережение и утешение?

- О ложных направлениях совести

- Как поступает христианин, если он исполнитель закона?

Образцы церковной проповеди

Слово во 2-ю Неделю по Троице;

«Ловцы человеков»;

Библиографический указатель слов, бесед и поучений на 2-ю Неделю по Троице.

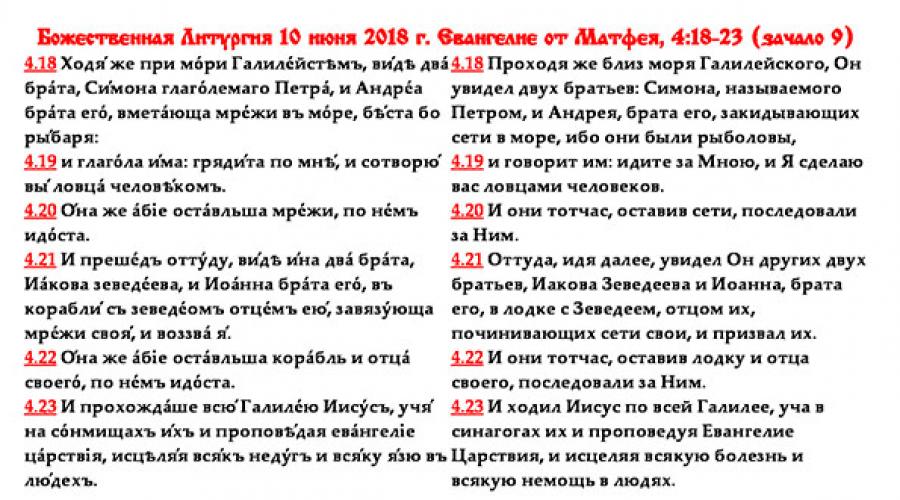

Божественная Литургия 10 июня 2018 года

Евангелие от Матфея 4:18-23 (зачало 9)

В ходе Божественной Литургии Евангелие читается на церковнославянском языке. Кому пока еще трудно читать тексты, написанные церковнославянским шрифтом, размещаем их транслитерацию (написание гражданским шрифтом), а также синодальный перевод. Церковнославянский язык является священным богослужебным языком потому, что создан был Кириллом и Мефодием для высшей цели – для богослужебного употребления, для церковного прославления Бога и общения с Ним.словарь малопонятных слов, встречающихся при чтении Псалтири и молитв

Очень важно для нас, что Православная Церковь никогда не канонизировала какой-то один текст или перевод, какую-то одну рукопись или одно издание Священного Писания. Единого общепринятого текста Библии в православной традиции нет. Существуют расхождения между цитатами из Писания у Отцов; между Библией, принятой в греческой Церкви, и церковнославянской Библией; между церковнославянскими текстами Библии и рекомендованным для домашнего чтения русским Синодальным переводом. Эти расхождения не должны нас смущать, ведь за разными текстами на разных языках, в разных переводах стоит единая Благая Весть.

Наша церковнославянская Библия имеет в своей основе греческий текст Библии (Септуагинту). Это драгоценное достояние нашего народа, и Русская Православная Церковь проявляла и проявляет заботу об этом достоянии. Выполненный под руководством святителя Филарета Московского Синодальный перевод был сделан (впервые в православном мире) непосредственно с еврейского масоретского текста, с учетом, в отдельных случаях, чтений Септуагинты. Этот перевод сегодня за пределами богослужения приобрел статус общецерковного или даже официального перевода Русской Православной Церкви. Благодаря Синодальному переводу Священное Писание стало более доступным для вocприятия, а это помогло людям сохранить веру и заложило основы для возрождения религиозной жизни

Таким образом, в Православной Церкви сосуществуют переводы, ориентирующиеся на разные текстуальные традиции. Это отражает, с одной стороны, верность древним библейским истокам христианства, с другой - верность святоотеческому преданию и традиции ранней Церкви.

Председатель Отдела внешних церковных связей, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион

Мы специально разместили церковнославянский текст первым - старайтесь сначала читать его (чтобы глаз привыкал) и "подглядывать" в гражданский текст. Даже если вы не воспринимаете церковнославянский шрифт - смотрите также и на третью строчку - на этом языке читали Писание наши предки - это язык Богообщения.

святитель Николай Сербский : "если бы Христос поступал по-человечески"

(из проповеди в Неделю вторую по Пятидесятнице: "Евангелие о призвании апостолов")

Если бы Христос поступал по-человечески , Он избрал бы апостолами не двенадцать рыбаков, но двенадцать царей земных . Если бы Он только захотел сразу увидеть успех Своего дела и пожать плоды Своих трудов, Он мог бы Своею неодолимою силой крестить двенадцать наиболее могущественных царей на земле и сделать их Своими последователями и апостолами. Только представьте, как имя Христово мгновенно было бы разглашено по всему миру! Как быстро Его учение распространилось бы по всей земле! Как спешно по царским указам были бы уничтожены идолы, и капища превратились бы в храмы христианские! Как прекратилось бы принесение животных в жертву богам, и дымящаяся кровь была бы заменена курением ладана! С какою легкостью утвердилась бы Церковь Бога Живаго и Единого во всем роде людском! Без каких бы то ни было страданий Христос смог бы тогда воссесть на один-единственный царский престол, с которого управлял бы чрез двенадцать покорных царей, как чрез Своих наместников, всеми народами земли и всем миром – от востока до запада и от севера до юга. Тогда и жестоковыйные иудеи без какого бы то ни было труда признали Царя Христа как своего ожидаемого Мессию и поклонились бы Ему.

Но подумайте, что произошло бы в конце концов с подобным земным царством, созданном на скорую руку силою и гением одного человека

? Произошло бы то же самое, что и со всеми земными царствами до и после пришествия Христова. Вместе со своим основателем и оно бы оказалось на смертном одре, и мир снова очутился бы на том же месте, откуда и начинал

. Или, еще понятнее, произошло бы тоже, что с громадным дубом, который некий великан вырвал в горах и пересадил в долину. Пока великан стоит возле пересаженного дуба и поддерживает его своею сильною рукой, стоит и дуб; но как только великан отойдет от дуба, подуют ветры, и дуб рухнет на землю. И люди, собравшись возле упавшего дуба, будут удивляться, как такой мощный дуб поддался ветрам, в то время как низкие кусты орешника вокруг него победили и остались стоять? И люди покачают головами и скажут:

«Воистину, низкие кусты орешника, медленно вырастающие из семени, стоят прочнее и сопротивляются ветрам с большею легкостью, чем самый большой дуб, когда его рука великана пересадит, а потом оставит»

.

Чем корень дерева глубже спускается в подземную тьму, тем дерево сильнее, устойчивее и долговечнее.

Сколь премудро, что Христос начал снизу, а не сверху! Сколь премудро, что Он начал построение Своего Царства не с царей, а с рыбаков! Сколь благо и спасительно для нас, живущих спустя две тысячи лет после Его дела на земле, что во время Своей земной жизни Он не видел конечного результата Своей работы и не пожал плодов Своего труда! Он не хотел, как великан, сразу пересадить в землю огромное дерево, но хотел, как простой земледелец, закопать семя дерева в подземную тьму и пойти домой. Так Он и поступил. Не только во тьму простых галилейских рыбаков, но во тьму до самого Адама закопал Господь семя Древа Жизни и ушел.

И Древо росло медленно, очень медленно. Бешеные ветры раскачивали его, пытаясь сломать, но не смогли. Враги срубали Древо под корень, но корень пускал все больше побегов; и чем больше его рубили, тем упорнее и быстрее оно росло . Вражья сила копала глубоко под землею, глубже катакомб, чтобы вырвать корень; но чем больше она его дергала, тем корень становился крепче, тем более буйно появлялись отростки. Потому Древо Христово, взращенное по-Божьи , а не по-человечески , и сегодня, спустя две тысячи лет, цветет, покрывается листвой, и приносит людям и ангелам сладкие плоды, и блистает свежестью и красою, словно посажено не более ста лет назад.

Если бы Господь наш Иисус Христос поступил так, как поступают люди, Он, действительно, намного быстрее прославился бы среди людей, зато мы не спаслись бы . Но Он пришел не за людскою славой – звуком свирели, которая сегодня играет, а завтра будет брошена в огонь – пришел не для славы человеческой, а для спасения человеков . Он пришел к людям не как великан на театральное представление , чтобы показать Свою силу и искусство и добиться рукоплесканий, но как Друг и Врач пришел к нам в больницу, чтобы навестить нас, поговорить с нами наедине и предложить нам совет и лекарство. Потому благо человечеству с начала до конца времен, что Господь поступил по-Божьи и избрал Своими апостолами не двенадцать великих царей, но двенадцать малых рыбаков. А о том, как Он их избрал, повествует сегодняшнее Евангельское чтение.

Стих 4:18

Ходя́ же при мóри Галилéйстѣмъ, ви́дѣ двá брáта, Си́мона глагóлемаго Петрá, и Андрéа брáта егó, вметáюща мрéжи въ мóре, бѣ́ста бо ры́баря:Ходs же при мо1ри галіле1йстэмъ, ви1дэ двA бр†та, сjмwна глаго1лемаго петрA, и3 ґндре1а брaта є3гw2, вмет†юща мрє1жи въ мо1ре, бёста бо ры6барz:

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,

Евангелист Иоанн иначе описывает их призвание . Из его слов видно, что это призвание было уже второе , - о чем можно заключить из многих признаков.

Именно:

у Иоанна говорится, что они пришли к Иисусу, когда Иоанн еще не был посажен в темницу

; а здесь - что они пришли после его заточения

.

Там Андрей призывает Петра (Ин. 1:41, 42) , а здесь обоих сам Христос. Притом Иоанн говорит, что Иисус, увидев Симона, идущего к Нему, сказал: ты еси Симон сын Ионин; ты наречешися Кифа, еже сказается Петр (Ин. 1:42) . А Матфей утверждает, что Симон уже назывался этим именем; именно он говорит: видев Симона глаголемаго Петра.

То же показывает и самое место , откуда они были призваны, и многие другие обстоятельства, - например, и то, что они легко послушались Его, и то, что оставили все : значит, они еще прежде были хорошо приготовлены к этому .

И действительно, из Иоаннова повествования видно, что Андрей приходил в дом к Иисусу и слышал от Него многое (Ин. 1:39) ; здесь же видим, что они, услышав одно только слово, тотчас за Ним последовали. Вероятно, что они, сначала последовавши за Иисусом, потом оставили Его, и увидя, что Иоанн посажен в темницу, удалились и опять возвратились к своему занятию; потому Иисус и находит их ловящими рыбу. Он и не воспрепятствовал им сначала удалиться от Него, когда они того желали, и не оставил их совершенно, когда удалились; но, дав свободу отойти от Себя, опять идет возвратить их к Себе. Вот самый лучший образ ловли .

Слово «проходя» (peripatwn ) указывает на неоднократное посещение Галилейского озера, хотя и не имеет здесь того смысла, какой придавался ему в греческой классической прозе - для обозначения учительского общения философов (перипатетики ) с своими учениками, и в это время - обучения их и споров.

Галилейское озеро называется морем (qalassa ) вм. «озеро» (lumnh ). Оно имеет овальную форму . Длина его с севера на юг около 18 верст, ширина около двенадцати, На западной его стороне, где был Капернаум, от самого берега начинаются закругленные холмы с длинными спусками. Самый высокий из них - Гаттин. В одном только месте известковая скала выдается в виде мыса в озеро. Тут проходит тропинка, существовавшая задолго до Христа и бывшая тогда, как и теперь, единственным путем к северу, так что в этом месте всякий чувствует, что он касается почвы, по которой много раз ходили Спаситель и его ученики. Из Евангелия Иоанна мы знаем, что Симон и Андрей были призваны Христом раньше, вскоре после искушения, причем Симон (= евр. Симеон) был переименован в Петра. Здесь отметим факт, что Матфей уже знает, что Симон назывался Петром (Ин. 1:42) . Вопрос о том, сопутствовали ли избранные Христом ученики Ему, когда Он ходил на праздник Пасхи, и находились ли постоянно с Ним после призвания, - один из труднейших , потому что при чтении Евангелий Матфея и Марка (Мк. 1:16) получается то впечатление, что Иисус Христос как будто в первый раз теперь увидел Симона и Андрея (так у Марка - без прибавки имени Петр) и призвал их к Себе. Непонятно, далее, почему Матфей и Марк не упоминают о других учениках, призванных Спасителем, Иоанне, Филиппе и Нафанаиле. Думают только, что рассказ евангелиста Иоанна превосходно дополняет рассказы синоптиков и при свете Иоанна мы можем хорошо понимать их рассказы.

Апостолы, может быть, отправлялись и в Иерусалим на праздник Пасхи, но не вместе с Христом. Они, после призвания, занимались прежним своим делом, рыболовством, как это было и после воскресения. Ибо они были рыболовы: у Иоанна слова «рыболовы» (alieij ) не встречается, но есть глагол «ловить рыбу» (alieuein ), отнесенный к апостолам (Ин. 21:3) .

Но, может быть, кто-либо в своих тайных помышлениях скажет:

«И тот, и другой были рыбаками, почти ничего не имевшими. Что или сколько они оставили по слову Господнему?»

Но в этом деле, возлюбленнейшие братья, мы должны помышлять более о [внутреннем] расположении, чем о том, кто сколько имеет. Много оставляет тот, кто ничего у себя не удерживает ; много оставляет тот, кто, сколь бы мало ни имел, все бросил . Известно, что мы и с любовью владеем тем, что имеем, и сильно желаем того, чего не имеем. Следовательно, Петр и Андрей много оставили, когда тот и другой ОСТАВИЛИ САМО ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ .

Много оставил тот, кто наряду с обладаемой вещью отказался даже от желаний . Итак, этими последователями оставлено столько, сколько они могли желать, не последуя. Поэтому никто, при взгляде на других, оставивших многое, не должен говорить самому себе : хочу подражать презирающим этот мир, но не имею что оставить. Вы много оставляете, братья, если отказываетесь от земных желаний. Ибо нашего внешнего, сколь бы мало оно ни было , достаточно для Господа, потому что Он оценивает сердце, а не вещество ; не взвешивает , сколько в Его жертве, но с каким расположением она приносится . Ибо, если мы будем взвешивать вещество, то вот наши святые купцы на покинутые сети и лодки купили вечную жизнь ангелов .

Пришли ловцы рыб и сделались ловцами людей, как и написано:

«Вот, Я посылаю...охотников, и... будут брать вас на всех горах и холмах» (Иер. 16:16)

Ибо если бы послал мудрых , то можно было бы сказать, что они или через убеждение уловили людей, или обошли (их) хитростью .

И если бы послал богатых , то опять сказали бы, что они щедростью жизненных средств обольстили народ или захватили власть посредством раздачи денег .

Таким же образом и о сильных стали бы утверждать, что, изумив своей храбростью , пленили (народ) или насильно покорили (его).

Но апостолы ничего этого не имели, что Господь и сделал ясным для всех на (примере) Симона

:

- ибо этот был робок

, если слова служанки привели его в страх (Мф. 26:69-70)

- был беден

, так как даже за себя не мог уплатить подати, именно пол статира (Мф. 17:24-27)

, как и (сам) говорит: «серебра и золота

не имею» (Деян. 3:6)

- и был простолюдином

, ибо, начав отрицать Господа, не знал, под каким предлогом скрыться

.

Итак, явились рыболовы и победили сильных, богатых и мудрых. Великое чудо! Будучи слабыми, они без всякого насилия привлекли сильных к учению своего учительства (к ученичеству), будучи бедными, научили богатых, простолюдины сделали своими учениками мудрых и мужей великой науки. Наука земная уступила свое место той науке, которая есть Наука наук.

Почему Господь

оказался на Галилейском море

, евангелист объясняет нам ранее. Услышав, что Иоанн Креститель отдан под стражу, Он оставил Иудею и удалился в Галилею, в презренный край земли Израильской. Предвидя кровавый конец великого Своего воина и Предтечи, Он Своим удалением, словно отступлением, подготавливал победу над врагом

. И если уж Он в Галилее, не естественно ли Ему поселиться в Назарете, в Своем отечестве, где прошла большая часть Его земной жизни? Но какой пророк принимается в своем отечестве?

Он пришел в Назарет, но там Его хотели свергнуть вниз с вершины горы. Снова удаляясь от преждевременного людского злодеяния

, Он, наконец, поселился при море Галилейском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, среди самых заброшенных и презренных, среди людей во тьме и в стране и тени смертной. В сию великую тьму Он впервые зароет семя плодовитого древа Евангелия Своего.

Евангелист Иоанн пишет, что Андрей

первый последовал за Господом

, причем еще в Иудее. Андрей до того был учеником Иоанна Крестителя, и когда Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил своего первого учителя и пошел за Христом. Сразу после того Андрей нашел брата своего Симона и сказал ему:

«мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу»

.

Еще тогда Христос назвал Симона Петром, или камнем, твердым камнем веры (Ин. 1:35–42)

. Не противоречит ли в таком случае написанное евангелистом Иоанном тому, о чем рассказывает в сегодняшнем Евангелии евангелист Матфей, то есть тому, что Христос призвал этих двух братьев только на море Галилейском

? По Евангелию от Иоанна, за Христом сначала последовал Андрей, а затем Петр, в то время как по Евангелию от Матфея выходит, что Христос нашел и призвал их одновременно, причем Петр упоминается первым. Не является ли сие очевидным противоречием?

Нет: ни в коей мере. Очевидно, между тем, как это истолковывает и святитель Иоанн Златоуст

, что здесь описываются два разных события

.

Первое,

произошедшее в Иудее, когда Креститель был на свободе,

и второе

, бывшее позднее в Галилее, в то время, когда Креститель был брошен в темницу и когда Господь наш Иисус Христос поселился в Капернауме, на берегу моря Галилейского.

Иоанн

описывает более раннюю встречу

Христа с Петром и Андреем,

а Матфей

– более позднюю

.

Сие ясно из того, что у Матфея говорится о Симоне, называемом Петром, что означает: Господь ранее назвал Симона Петром. Эта, бывшая раньше, – и первая – встреча Петра со Христом произошла в Иудее, когда Андрей привел брата своего ко Христу. Сию первую встречу Иоанн описывает следующими словами: и привел его (Андрей) к Иисусу

. Иисус же, взглянув на него, сказал:

«ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)»

(Ин. 1:35–42)

.

Евангелист Матфей

, описывая теперь повторную встречу сыновей Иониных с Господом, знает об этом

, потому и говорит: Симона, называемого Петром

. Упоминает же он Петра прежде Андрея из-за того, что Петр

по темпераменту был более живым

, чем его брат, и с самого начала выделялся сильнее его. То, что Иоанн

и Матфей

описали два разных события

, а не одно и то же, ясно всякому, кто прочитал оба сих Евангелия. Если Матфей

описывает решающее призвание

Петра и Андрея к апостольскому служению – "идите за Мною"

, – то Иоанн

, скорее, рассказывает о встрече и знакомстве

этих братьев со Христом, поводом для чего послужили слова Предтечи: "вот Агнец Божий"

. Ясно, что после встречи сей они расстались с Христом и иным путем или в иное время отправились в Галилею, где Господь снова нашел их, когда они занимались своим рыбацким делом.

Стих 4:19

и глагóла и́ма: гряди́та по мнѣ́, и сотворю́ вы́ ловцá человѣ́комъ.и3 гlа и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 сотворю2 вы2 ловц† человёкwмъ.

и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

Нескольких слов было теперь достаточно, чтобы ученики пошли за Спасителем.

"Идите за Мною"

- выражение это вполне соответствует еврейскому (леху ахара), которое по употреблению у евреев означало ученичество. Спаситель говорил: "идите за Мною"

, т. е. будьте Моими спутниками и учениками.

"И сделаю вас ловцами человеков"

: Симон и Андрей были рыбарями в вещественном смысле. Спаситель говорит им, что Он хочет сделать их рыбарями в духовном смысле; вместо обыкновенной рыбы апостолы будут уловлять людей в сеть евангельскую.

Мир со всей его суетой то же, что бурное море; души человеческие то же, что рыбы в этом море житейском. Мрежа или невод, коим апостолы уловляют людей, это - Святое Евангелие. Как рыбарь извлекает неводом рыбу из моря, так апостолы проповедью Евангелия Христова извлекают души из грешной суеты житейской , из бездны неверия, в благодатный корабль Христов, т. е. в Церковь Божию, которая приводит их в светлое Царство Небесное. Воистину счастлив тот, кто уловлен мрежею Христовой и обретается на корабле Церкви Православной. Небесный Кормчий не попустит ему впасть в челюсти глубинного змия, диавола, если только сам он пребудет на корабле Христовом, т. е. не уйдет из Православной Церкви в расколы и ереси. Но поняли ли тогда апостолы-рыбари, что означает это обещание Христово - сделать их ловцами человеков? Едва ли...

Стих 4:20

О́на же áбiе остáвльша мрéжи, по нéмъ идóста.Њ1на же ѓбіе њст†вльша мрє1жи, по не1мъ и3до1ста.

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом (а вы знаете, как приманчива рыбная ловля); но, как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали: "сходим домой и посоветуемся с родственниками" ; но, оставив ВСЁ , последовали за Ним точно так же, как Елисей последовал за Илиею (3 Царст. 19, 20) . Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали , хотя бы того требовала самая крайняя необходимость . Вот почему, когда некто другой пришел к Нему, и просил позволения погребсти отца своего (Мф. 8:21, 22) , Он и этого не позволил ему сделать, показывая тем, что последование за Ним должно предпочитать всему .

Ты скажешь, что им много было обещано. Но потому-то я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения , поверили столь великому обещанию, и всему предпочли последование за Христом. Они поверили, что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано только Петру и Андрею; а Иакову и Иоанну и того не было сказано ; только пример послушания первых проложил путь и им; впрочем, они и прежде много слышали о Иисусе.

Если и ты, христианин, услышишь слово Божие или голос твоей собственной совести, призывающий тебя на молитву или на дело доброе, Богу угодное, то ведай, что это Христос невидимо мимо ходит и взирает, и зовет тебя. Пошли апостолы за Христом, это значит - стали неразлучными спутниками, учениками Его, и всем сердцем отдались на Его святую волю. С ними Христос Спаситель идет далее по берегу.

Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все, пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее . Таков уж закон у нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его . Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере многоценном. Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего . Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него.

Господь

знает сердца их:

как дети, эти рыболовы веруют в Бога

и покоряются законам Божиим

;

они привыкли не руководить и приказывать

, но лишь работать и слушаться

;

они ничем не гордятся

,

сердца их исполнены смирения

и послушания воле Божией

;

но, хотя они и простые рыбаки, души их алчут и жаждут как можно большей истины и правды

.

Мы видим, что Андрей однажды уже оставил свои рыбацкие сети и последовал за Иоанном Предтечей, став его учеником. И как только Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил Иоанна и последовал за Христом. Это живые души, ищущие все большей и большей правды Божией

и Царства Божия

. Потому Христос и повелевает им: идите за Мною

.

Таким же образом поступает Бог

и со всеми нами.

Он не хочет насильно гнать нас на путь спасения

, но сначала предоставляет нам возможность самим, свободно и с помощью своей рассудительности, выбрать спасение

или погибель

. Однако когда Бог, видящий сердца наши, заметит, что сердца наши склоняются к пути добра, к пути спасения, тогда Он решительно привлекает нас на путь сей. Когда же сердца наши полностью уклоняются на путь погибели и зла, Бог оставляет нас, и сатана становится нашим господином

. Так было и с Иудою-предателем. Когда сердце его полностью склонилось ко злу и выбрало мрачный путь погибели, Христос более и не пытался отвратить его с того пути; напротив, видя, что в Иуду вошел сатана, Господь сказал ему: "что делаешь, делай скорее"

. Таким образом, ни в случае с Петром и Андреем, ни в случае с Иудою Господь ни в коей мере не ограничивает свободу человеческого самоопределения, но лишь после того как люди сердцем определились в выборе добра или зла, Он решительно говорит:

Петру

и Андрею

– "идите за Мною

"

,

а Иуде

– "что делаешь, делай скорее"

.

"И Я сделаю вас ловцами человеков"

. Это означает: как до сих пор вы сетями своими вылавливали рыб из глубины и тьмы вод морских, так отныне будете Мною и Моим Евангелием вылавливать людей из глубины и тьмы зла мира сего

. Все благое

останется в этих сетях, а все негодное

или не сможет войти в эти сети, или выпадет из них.

Услышав призыв Христов, Петр и Андрей тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Видите, насколько сердца двух братьев сих уже определились в выборе добра? Они не вопрошают:

«Куда ты нас зовешь? Чем мы будем питаться? И кто будет кормить наши семьи?»

Они словно всю свою жизнь только и ждали

, прислушиваясь: когда же прозвучит этот призыв? Простодушно, как дети, они возлагают все свои заботы на Бога

, оставляют все и следуют призыву Христову

.

Вся слава веры есть Божественная

, все дело есть Божественной

благодати

. Двух братьев, первых учеников Своих, призвал Владыка всех для того, да научит нас, что все мы братия есмы, и братскую любовь один к другому хранить должны

. Почему и сказал:

«о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13:35)Для чего ж звал их Он в тот самый час, когда ввергали они мрежи в море? Сим показал нам, что долг Апостола и священнопроповедника есть, не чтобы спасать слушающих, но токмо чтоб распростирать мрежу учительства . Священнопроповедник, когда будет проповедывать, и духовный отец, когда будет увещевать и уговаривать, исполнил свое Апостольское дело. Если же ты, слышав, не отвратишься от грехов твоих: то имеет тот мзду свою за труд проповеди , а ты осуждаешься ради жестокости твоего сердца . Ибо долг того есть, чтобы учить и советовать , а твой долг - чтобы внимать и исправляться . Видите, каковое есть Божие смотрение! Бог устроил, да обретутся два человека, братия по плоти, убогие по состоянию, неученые по навыку, рыбари по художеству, избранные по произволению их самих, ввергающие мрежи в море Галилейское.

Се святые Апостолы еще ревностнее Пророка Елисея показались: ибо Елисей , призыван будучи Пророком Илиею к пророческому служению, прежде простился со отцем своим, потом заклал волов своих и раздал оных людям, и потом уже "иде в след" Илии (3 Цар. 19:20-21) . Андрей же и Петр, позваны бывше Христом ко Апостольской проповеди, абие в той же час оставили мрежи и последовали Ему. Из чего научаемся, колико должно нам быть охотным к званию Божию. Якоже бо тогда Богочеловек звал Апостолов, сказав: «грядите по Мне» (Мф. 4:19) : тако и ныне ежедневно всех нас зовет, вопия: «приидите ко Мне вси» (Мф. 11:28) .

Апостолы абие оставили мрежи рыбные: ты оставь абие мрежи плотских твоих похотей ;

они тогда же оставили ветрило и кормило: ты абие остави славолюбие и гордость ;

они в той же час оставили кораблец и последовали Христу: ты абие оставь нечестие твое , и храни заповеди Его .

Когда зовет Бог , то нет ни отлагательства, ни отговорки. Видя же Богочеловек, что Петр и Андрей, оставив вся, абие в след по Нем идоша, отшел оттуда, да и иных, позвав, сотворит Апостолами и Своими учениками.

Стих 4:21

И прешéдъ оттýду, ви́дѣ и́на двá брáта, Иáкова зеведéева, и Иоáнна брáта егó, въ корабли́ съ зеведéомъ отцéмъ ею́, завязýюща мрéжи своя́, и воззвá я́.И# преше1дъ tтyду, ви1дэ и4на двA бр†та, їaкwва зеведе1ева, и3 їwaнна брaта є3гw2, въ корабли2 съ зеведе1омъ nтце1мъ є3ю2, завzз{юща мрє1жи сво‰, и3 воззвA |.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.

Смотри, с какою подробностью евангелист указывает на их бедность : Иисус нашел их чинящими сети свои. Они были бедны до такой степени, что не имели на что купить новых сетей , и потому чинили обветшавшие. Между тем не малым доказательством их добродетели служит и то, что они легко переносят свою бедность, питаются от праведных трудов , друг с другом связаны узами любви, живут вместе с отцом и служат ему . Когда таким образом Христос уловил их, Он начинает в их присутствии творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о Нем Иоанн. Он начинает часто посещать синагоги, научая этим учеников Своих, что Он не противник Богу и не обманщик какой-либо, но пришел согласно воле Отца; и при посещении синагог Он не только проповедовал, но и творил чудеса.

Призвал их Господь Иисус, конечно, тем же властным словом Своим: идите за Мною. Он не обещал им даже того, что обещал Симону и Андрею, но и они, по примеру своих товарищей по ловле рыб, безпрекословно, без всяких колебаний, последовали за Господом. При этом им нужно было расстаться с тем, что дороже рыболовных сетей : оставить отца своего, но и сила сыновней любви не могла устоять против силы слова Иисусова.

Достойно примечания то, что Господь не говорит апостолам : “Оставьте мережи, оставьте корабль и отца своего.” Он говорит: Идите за Мною. Но когда они хотят исполнить Его слово, оказывается, что надо начать именно с оставления и мережей, и отца . Значит, кто желает действительно быть на пути к небу, тому необходимо оставить все земные привязанности, всё, что препятствует ко спасению души. Должно веровать, что Отец Небесный за твоё послушание воле Его не только самого тебя приведёт на небо , но и противящегося отца твоего земного может привлечь туда же твоею верою.

Из двунадесяти Апостолов Иаковами

назывались два:

один сын Алфеев

, коего Евангелист Марко называет Иаковом малым

;

а другой сей, сын Зеведеев

, брат

Иоанна Богослова Евангелиста

(Мк. 1:11)

.

Приметь во-первых,

что Евангелист Матфей не сказал: "Иакова и Иоанна сынов Зеведеевых"

, но «Иакова сына Зеведеева, и Иоанна брата его»

, дабы дважды повторить имя сие - брат

, и показать паки, что для того избираются два первые ученики Христовы братия, так как и два вторые, да и мы уразумеем, что всех в Него

верующих долг есть любить друг друга, как брата

.

Приметь во-вторых,

коликое было убожество Апостолов

: ибо слово сие, «завязующа мрежи»

, значит то, что они своими руками починивали обветшавшие свои мрежи.

В-третьих,

что снискивали нужное для себя пропитание собственными трудами

и потом, тем же питая и престарелого отца своего

. Таковых-то убо мужей, призвав, Иисус Христос соделал учениками Своими, очевидцами и свидетелями жизни, чудес, страдания, погребения, воскресения, на небеса вознесения, сошествия Святого Духа, проповедниками Евангельских учений и всея вселенной наставниками и учителями.

Стих4:22

О́на же áбiе остáвльша корáбль и отцá своегó, по нéмъ идóста.Њ1на же ѓбіе њст†вльша корaбль и3 nтцA своего2, по не1мъ и3до1ста.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

Подлинно, Царство Божие не имеет цены по оценке ; но, впрочем, оно ценится во столько, сколько ты имеешь . Ибо для Закхея оно стоило половины имения, потому что другую половину он удержал для четверичного воздаяния того, что неправедно приобрел. Для Петра и Андрея оно стоило оставленных сетей и лодки, для вдовы стоило двух лепт, для другого стоило чаши холодной воды. Итак, Царство Божие, как мы сказали, стоит столько, сколько ты имеешь.

Зеведей

Имя Зеведей есть греческая форма еврейского Завдия или Зевадея (Нав 7.1) , (1Пар 8.15) , которое означает «дар Божий», приблизительно то же, что и Иоанн, т.е. «милость или дар Божий». Галилейский рыбак, отец апостолов Иакова и Иоанна. Жили они на берегу Геннисаретского озера, вероятно, в Вифсаиде. Из упоминания в Евангелии о его работниках (Мк 1:20) и из знакомства его сына с первосвященником Анною (18:15) можно думать, что семейство Зеведеев было семейство достаточное (Ин 19:27) , хотя и жило ручным трудом. Имя Зеведей в евангельском повествовании является только однажды, именно у евангелистов Матфея (4:21-22) и Марка (1:19-20) , где он представляется со своими сыновьями, сидящими в лодке и починивающими сети. По первому слову Спасителя Зеведей позволил обоим своим сыновьям следовать за Господом, хотя сам он, по-видимому, не был учеником Господа. Впрочем, эта его готовность так скоро отпустить своих сыновей Иакова и Иоанна во след Спасителя дает основание думать, что он или вследствие проповеди Иоанна Крестителя, или по другой какой причине, принадлежал подобно Симеону Богоприимцу к числу лиц, ждавших утехи Израилевой. О дальнейшей жизни Зеведея сведений не имеется, хотя и думают, что он умер до страданий Господа.

Жена Зеведея - Саломия, находилась в числе жен, которые служили Иисусу Христу. Когда Спаситель на пути в Иерусалим говорил ученикам своим о предстоящих Ему страданиях, о крестной смерти и о Своем воскресении, то к Нему приблизилась Саломия с двумя своими сыновьями и просила Его, чтобы в царстве Своем Он посадил одного из них по правую руку, а другого по левую. Когда же апостолы стали негодовать, то Иисус Христос разъяснил истинное значение царства небесного (Мф. 20:20-28) ; (Мк. 10:35-45) . Саломия присутствовала также при распятии и погребении Спасителя и была в обществе мироносиц, приходивших рано утром к гробу, чтобы помазать тело Господа, и удостоившихся прежде других по явлении Христа Марии Магдалине, видеть воскресшего Господа (Мф. 38:8-10) . Память Саломии празднуется св. церковью в неделю жен мироносиц.

И снова – не два царя, а два рыбака!

Без царской короны на голове, но с царским сердцем в груди

. Так Господь собирает жемчужины во тьме. Так Он избирает малых и немудрых, чтобы ими посрамить великих и мудрых

; и бедных избирает Господь, чтобы посрамить богатых

. Посмотрите, как бедны Иаков и Иоанн: они сами с отцом своим чинят сети! Но души их богаты алчбою и жаждою Бога

; сердца их обращены к добру и – ждут

. Потому, как только Христос позвал их, они тотчас оставили и свое занятие, и лодку, и отца, и сети и последовали за Ним.

Во внутреннем смысле

рыболов означает ловца благ духовных

,

сети – душу

,

море – мир сей

,

лодка – тело

.

Бросая сети в море

, рыболовы эти ищут благ духовных, пищи духовной, или Царства Божия, простирая и погружая свою душу в глубины мира сего, чтобы где-нибудь уловить эти блага. Починка сетей

означает их труд по исправлению своей души. То, что первые двое оставили свои сети и последовали за Христом, значит, что они оставили свои ветхие и грешные души и пошли за Христом, дабы Им обновиться, переродиться и обрести новую душу и новый дух.

И еще это означает, что теперь они будут искать и ловить духовные блага

не усилиями своей собственной души

, но Христом

,

не своими силами

, но силою Божией

,

не своим разумом

, но Божественным

откровением

.

А то, что двое других оставили лодку и отца своего, означает, что они оставили свое грешное тело и своего телесного отца, чтобы отныне заботиться о спасении души

и идти в сретение Отцу

своему Небесному

как усыновленные по благодати Божией

.

Виждь усердие

, соответственное предведению Спасителя. Слышав Господне звание, тотчас оставили и мрежи, и корабль, и отца своего, и последовали охотно зовущему Христу. Но тогда ли токмо во первых видели они Христа

? и тогда ли токмо их звал Христос

?

Вероятно, что еще прежде сего известно им было о Иисусе Христе; но тогда несомненным образом во первых еще звал их: ибо в сем токмо Евангельском пункте видим первое их звание, которое и Евангелист Марко таким же образом описывает.

Для чего же они оставили отца своего?

Так как, видно, он не веровал во Христа (Мк. 1:19)

. Посему они и последовали зовущему их Христу, не уверовавшего же отца оставили, Бога

отцу своему предпочетши

. Заметь притом, что по Христе грядущие, якоже Иаков и Иоанн, выходят из моря, то есть, из многомятежной мирской суеты

; оставляют корабль и отца, то есть, непостоянные и многобедственные жизненные дела и плотские пристрастия

, а не последующие Христу, якоже старик Зеведей, остаются на мори и на корабле, то есть колеблются волнованием мирской жизни

и непостоянством земных вещей

. Когда же Богочеловек призвал избранные сосуды и сотворил оных вселенскими учителями, тогда начал проповедь спасения и пречудные благодеяния Своего человеколюбия.

Стих 4:23