Размышление об участниках рождества христова. Джентиле да Фабриано. «Поклонение волхвов». Тропарь празднику. Церковно-славянский текст

Читайте также

В наши дни принято наименование «Рожество » (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало праздничного тропаря читается так:

Р жcтво твоE хrтE б9е нaшъ

В то же время, в современном русском языке и послераскольной (никонианской) церкви добавился звук д и стало общеупотребительным название «Рождество ». Приводим комментарии старообрядческих священников по этому вопросу:

Поясняет иерей , настоятель старообрядческого храма в г. Ростове-на-Дону:

Рожество - церковно-славянская традиция написания этого слова. Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, сдвоенные согласные в корне слова - это влияние западно-славянской традиции.

Комментирует иерей , настоятель старообрядческого храма в г. Калуге:

Слово «Рожество » пишется под титлой, как и другие сакральные слова (Бог, Господь, Богородица и др.). На богослужении мы произносим его так, как написано в книгах и как принято в древнерусской традиции, без «д». В то же время «д» мы произносим во многих других случаях: «Девая днесь Пресущественнаго ражд ает…», «Исусу рожд ьшуся в Вифлееме Июдейстем…», «От Девы ражд ается…» и т.п.

Интересно, что «д» в церковно-славянском языке произносится иногда там, где в современном русском языке его нет. В каноне Благовещению читаем слова, вложенные в уста Богородицы: «Како рожд у Сына?». Помимо «Рожества» можно привести примеры иных слов с сочетанием букв «жд» (утверждение, надежда, прежде, осуждение). В богослужебных книгах можно встретить их написание по-разному: и с буквой «д» и без нее. Мы читаем так, как написано в книге. Итак, мы смело можем поздравлять людей с Рожд еством Христовым, а на молитве произносить «Рожество» согласно древнерусской традиции. Новообрядцы же совсем отказались от этой архаичной фонетической формы, равно как и изменили произнесение многих других слов (Предтеча вместо Предотеча, Николай вместо Никола и т.д.)».

В этой и других статьях нашего сайта мы будем придерживаться общепринятого в современном русском языке наименования «Рождество », потому что в ином случае, к большому сожалению, наша статья просто выпадет из поисковых систем и не сможет быть найдена читателями по соответствующему запросу.

Рождество Христово. Событие праздника

Христос рождается - славите! Подробный рассказ о рождении Исуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама, примирит человечество с Богом и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого завета содержат пророчества о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август (Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давыда , и потому пошли в Вифлеем, город Давыдов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот.

Когда Сам Господь пришел на землю спасти человека, то ему не нашлось места в доме

Наступило время рождения Христа. Спаситель Мира, Царь Царей, которого мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере, лишенной даже скромных удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли - кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть - им явился Ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

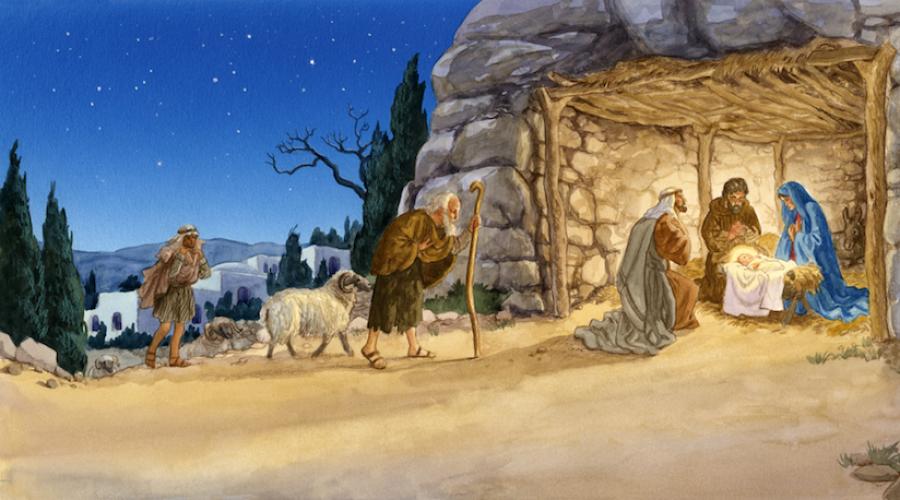

Пастухи и волхвы пришли поклониться рожденному Богомладенцу

Пастухи и волхвы пришли поклониться рожденному Богомладенцу Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы - волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе: «Восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля » (Числа 24:17). Увидев на небе необычно яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли поклониться Рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали:

Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1).

Восточные мудрецы узнали о рождении Христа по необычной звезде

Восточные мудрецы узнали о рождении Христа по необычной звезде Об этом сразу стало известно царю Ироду. По происхождению он был из Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод получил корону из рук римлян. Крайне мнительный и подозрительный, нелюбимый народом, он очень боялся лишиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они говорят? Где он находится Но волхвы и сами не знали, куда им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал книжников - людей, хорошо знавших Священное Писание, и спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных (Михей 5:2).

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы пришли в Вифлеем, нашли дом, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это были не просто драгоценные подарки, но символы: золото означало царское достоинство Младенца, употреблявшийся для богослужений ладан - Божество, а смирна символизировала Его будущее погребение - умерших в те времена помазывали маслом, смешанным с благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим - им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар . Считается, что они стали христианами, приняв крещение от апостола Фомы. Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно древнее пророчество:

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Святые мученики 14 000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенные, миниатюра Минология Василия II, Константинополь, 985 год

Святые мученики 14 000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенные, миниатюра Минология Василия II, Константинополь, 985 год Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

История празднования Рождества Христова

Точный день, когда родился Христос, неизвестен. Начало празднования относится к I веку, но до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно, 6 января. Этот праздник назывался Богоявлением. Отдельный праздник Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Возможно, дата 25 декабря была выбрана потому, что в этот день отмечался языческий праздник бога Солнца, в честь зимнего солнцеворота. Языческому празднику было противопоставлено Рождество Христа - Солнца Правды.

В восточной Церкви обычай отдельного празднования Рождества Христова 25 декабря установился несколько позднее, к концу IV века. По мнению церковных историков, раздельное празднование Рождества и Крещения Господня в Константинополе относится к 377 году и связано с императором Аркадием. Но еще в V–VI веках в некоторых Церквях Востока Рождество Христово продолжали праздновать вместе с Богоявлением. Постепенно отдельный праздник Рождества распространился повсеместно, но до сих пор богослужение Рождества Христова и Крещения Господня совершается по одному образцу. Тому и другому празднику предшествует сочельник - день строгого поста, когда Уставом положено совершать Царские часы, а вечерняя служба празднику начинается с Великой павечерницы, называемой «Нефимон », во время которой поется песнь пророка Исаии «С нами Бог !». Исаия, который жил за 700 лет до Рождества Христова, пророчествовал о Христе. Его слова ясно свидетельствуют о Божестве Того, кто придет спасти мир от греха и смерти.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог! Яко Отроча родися нам Сын, и дастся нам, яко с нами Бог!

В России с 1991 года праздник Рождества Христова является государственным выходным, нерабочим днем.

Рождество Христово. Устав и Богослужение

Церковь приготовляет верующих к достойному празднованию Рождества Христова сорокадневным постом . Канун или навечерие Рождества Христова православные христиане проводят в особо строгом посте. По церковному уставу в этот день полагается вкушать сочиво, обварную пшеницу с медом, отсюда этот день называется сочевником или сочельником . В навечерие Рождества Христова совершаются отдельно от литургии «Царские часы ». Царские часы отличаются от обыкновенных часов тем, что на них читаются особые, соответствующие празднику паремии, Апостол и Евангелие, поются особые стихеры. После полудня совершается литургия св. Василия Великого с вечерней. На этой вечерне поются стихеры на «Господи воззвах », в которых, с одной стороны, раскрывается смысл воплощения Сына Божия, с другой стороны - изображается самое событие Рождества Христова: славословие ангелов, смятение Ирода и объединение всех людей под властию римских императоров, закончившееся торжеством христианства и уничтожением многобожия.

В восьми паремиях говорится: в 1-й (Быт. I, 1–13) о сотворении Богом человека; во 2-й паремии (Числ. XXIV, 2–9, 17–18) содержится пророчество о звезде от Иакова и рождении Человека, Которому покорятся все люди; в 3-й паремии (пророчество Михея IV, 6–7, 2–4) - о рождении Исуса Христа в городе Вифлееме; в 4-й (прор. Исаии IX, 1–10) - о жезле, т.е. владыке из корене Иессеева (т.е. об Исусе Христе); в 5-й паремии (прор. Варуха III, 36–38; IV, 1–4) - о явлении на земле Отрока Божия, о жизни Его на земле; в 6-й паремии (прор. Даниила II, 31–36, 44–45) - о восстановлении Богом небесного царствия; в 7-й (Ис. IX, 6–7) - о рождении Младенца, Которому нарекут имя Бога крепкого и князя мира; в 8-й - о рождении от Девы Эммануила.

В сам праздник Рождества Христова торжественная всенощная начинается великой павечерницей (вместо вечерни) с пением ветхозаветных стихов «С нами Бог », содержащих пророчество об Исусе Христе, и включением литии. После чего всенощная совершается обыкновенным порядком. В стихерах на литии и стиховных высказываются мысли о торжестве неба и земли, ангелов и человеков, радующихся сошествию Бога на землю, и о нравственном перевороте в грешном человечестве через родившегося Христа. В Апостоле (Гал. IV, 4–7) излагается учение, что через воплощение Исуса Христа мы сделались детьми Отца Небесного. В Евангелии (Mф.II, 1–12) повествуется о поклонении волхвов родившемуся Господу.

Песнопения, исполняемые во время праздничной службы, были составлены в разное время. Так, тропарь и кондак составлены Романом Сладкопевцем в VI веке. Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) написал канон и стихеры, второй канон написан преподобным Козмой Маиумским (VIII век). Праздничные стихеры написали Анатолий , Константинопольский патриарх (V век), Софроний и Андрей Иерусалимские (VII век), Герман , патриарх Константинопольский (VIII век).

Библиотека Русской веры

→

Интересно, что одна из праздничных стихер написана единственной женщиной-гимнографом! Это монахиня Кассия , жившая в Константинополе в IX веке. Она родилась в знатной семье. Воспитанная в благочестии, девушка была известна своей красотой и умом, получила хорошее образование. В 821 году Феофил, сын императора Михаила II, выбирал невесту. Самые знатные и красивые девушки Византии были приглашены во дворец, в их числе была и Кассия. Подойдя к ней, будущий император подал ей золотое яблоко со словами: «Не через жену ли произошло зло ?», - намекая на грех Евы. Кассия ответила: «Но через жену пришло и спасение », - имея в виду Богородицу. Слишком умная девушка не понравилась царевичу, и он выбрал другую невесту, а Кассия на собственные средства построила монастырь и приняла там постриг. Она составила множество богослужебных песнопений, в том числе и стихеру празднику Рождества Христова :

Ѓ вгусту є3диноначaльствующу на земли2, многоначaліе человёкwмъ престA. и3 тебЁ въчеловёчшусz t чи1стыz, многоб0жіе и4доломъ ўпраздни1сz. под8 є3ди1нэмъ цrтвомъ ми1рским, грaди бhша. и3 въ є3ди1но вLчество бжcтвA, kзhцы вёроваша. њписaшасz лю1діе, повелёніемъ кесарeвымъ, написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA, тебE въчеловёчшасz бGа нaшегw. вeліz твоS млcть, гDи слaва тебЁ.

Русский перевод:

Когда единственным владыкой всей земли стал Август, прекратилось человеческое многоначалие. И когда Ты, Господи, принял человеческую плоть от Чистой Богородицы, прекратилось языческое, идольское многобожие. Как все люди были под властью одного царства, так и все народы уверовали в Единого Бога. Все люди были описаны по повелению Кесаря (перепись населения), и мы, верные, написались именем Божества, Тебя, вочеловечившегося Бога нашего. Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Р жcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, восіS ми1рови свётъ разyмныи. в8 нeмъ бо и4же ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю поучaхусz. тебЁ клaнzтисz сlнцу прaведному. и3 тебЁ вёдэти свhше вост0къ, гDи слaва тебЁ.

Русский текст:

Рожество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разумения: потому что тогда люди, служившие звездам, через звезду научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познавать Тебя, Восток, с высоты; Господи, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Д в7аz днeсь, пресyщественагw раждaетъ, и3 землS вертeпъ неприкосновeнному прин0ситъ. ѓнGли съ пaстыри славосл0вzтъ. волсви1 же со ѕвэзд0ю путьшeствуютъ. нaсъ бо рaди роди1сz, nтрочA млaдо превёчныи бGъ.

Русский текст:

Сегодня Дева рождает Того, Кто выше всего существующего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят с пастухами, волхвы же путешествуют за звездою, потому что ради нас родился Младенец, Превечный Бог.

Библиотека Русской веры

→

Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

Рождественский сочельник повсеместно проводился крестьянами в самом строгом посте. Ели только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставлялась особыми символическими обрядами, к которым приготовлялись заранее. Обычно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становился на молитву, потом зажигали восковую свечу, прилепляли ее к одному из хлебов, лежащих на столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им передний угол и прилавок, покрывали чистой скатертью или полотенцем, и на приготовленном месте, под самыми образами, ставили необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.

Лубок Павла Варунина

Лубок Павла Варунина Солома и необмолоченный сноп составляли непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживленнее творческих сил природы, которые просыпаются с поворотом солнца с зимы на лето. Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом).

Для употребления в храме кутью (или сочиво) старообрядцы готовят строго из пшеницы и меда, а дома допускается добавить по вкусу и других вкусностей (мак, изюм, орешки и т.д.)

Для употребления в храме кутью (или сочиво) старообрядцы готовят строго из пшеницы и меда, а дома допускается добавить по вкусу и других вкусностей (мак, изюм, орешки и т.д.) Самая трапеза в рождественский сочельник совершалась среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры. По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинались колядки . Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой. Обычаи колядок очень разнились по разным губерниям Руси.

Христославы

Христославы День Рождества Христова , как почитаемый одним из самых великих праздников, крестьяне начинали самым благочестивым образом - отстоят литургию, разговеются, и только потом уже начинаются бесшабашные празднества. А деревенская детвора, парни и девушки в это время ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария

Исуса Христа породила,

В яслях положила.

Звезда ясно сияла,

Трем царям путь показала -

Три царя приходили,

Богу дары приносили,

На колени припадали,

Христа величали.

Лубок Павла Варунина

Лубок Павла Варунина Христославов крестьяне принимали очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживали на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делалось это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяя мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимали обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходили молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих. Среди девушек также были распространены Рождественские гадания .

Иконы Рождеству Христову

Ранние изображения Рождества Христова были сделаны еще первыми христианами в римских катакомбах. Постепенно византийское искусство вырабатывало иконографию Рождества Христова, которая затем пришла на Русь. Центральным изображением на иконе Рождества Христова являются фигуры Богородицы и Богомладенца: Исус Христос лежит в яслях - кормушке для скота, в пещере, где согласно Евангелию Он родился.

Икона Рожества Христова. XVI век. Каргополь

Икона Рожества Христова. XVI век. Каргополь Перед Господом склоняются волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары. В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые славословят рождение Христа. В правом нижнем углу иконы изображается сюжет омовения Богомладенца Христа после родов.

Поклонение волхвов. Фрагмент фрески Дионисия

Поклонение волхвов. Фрагмент фрески Дионисия  Поклонение волхвов. Фреска. Каппадокия, XII в.

Поклонение волхвов. Фреска. Каппадокия, XII в.  Икона Рожества Христова. Андрей Рублев

Икона Рожества Христова. Андрей Рублев

Храмы Рождества Христова на Руси

В честь Рождества Христова была освящена церковь на Красном поле в Великом Новгороде. Согласно летописным сведениям, церковь была построена в 1381 году при архиепископе Алексие. Ранее она являлась главным храмом одноименного монастыря. В качестве ее основателя в синодике церкви упоминается имя великого князя Дмитрия Донского. Особенностью Рождественского монастыря было существование при нем скудельницы для погребения умерших от эпидемий. Церковь Рождества Христова в основных чертах сохранила свой первоначальный облик и в настоящее время является памятником-музеем Новгородского музея-заповедника.

Церковь Рождества Христова в Великом Новгороде

Церковь Рождества Христова в Великом Новгороде Первое документальное упоминание о церкви Рождества Христова в г. Галиче Костромской области относится к 1550 г. При этом некоторые исследователи датируют сооружение концом XIV - началом XV вв.

Церковь во имя Рождества Христова в Галиче

Церковь во имя Рождества Христова в Галиче Ко времени правления Ивана IV относится возведение древнейшего архитектурного памятника - Христорождественского собора (1552-1562 гг.) в г. Каргополе. Изначально собор был двухэтажным, но за четыре века он значительно «врос» в землю, так что окна нижнего этажа приходятся почти в уровень земли - это нарушило пропорции здания, усилило впечатление грузности, массивности. Собор отреставрирован внутри. Шесть мощных столпов поддерживают своды.

Христорождественский собор в Каргополе

Христорождественский собор в Каргополе В честь Рождества Христова была освящена церковь в Москве, в Палашах. Храм был основан в начале XVI в., вновь выстроен в 1573 г. Каменная церковь освящена в феврале 1692 г. В 1935 г. храм начали разрушать, на его месте было выстроено школьное здание. В 1980-1990 гг. в нем помещалась средняя школа № 122 Фрунзенского района и московская капелла мальчиков всероссийского хорового общества, затем Музей революции.

Церковь Рождества Христова в Москве, в Палашах

Церковь Рождества Христова в Москве, в Палашах Во имя Рождества Христова освящена трапезная церковь Пафнутиева Боровского монастыря. Церковь была выстроена в 1511 г. Одностолпная трапезная палата, церковь и келарская были заключены в общий прямоугольник наружных стен.

Церковь во имя Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря

Церковь во имя Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря В деревне Юркино Истринского района Московской области, в усадьбе боярина Я. Голохвастова, в самом начале XVI века была возведена и освящена церковь во имя Рождества Христова. Необычен декор фасадов Христорождественской церкви и особенно керамический фриз, который опоясывает стены здания под трехлопастными их завершениями. Его детали напоминают декор итальянских храмов эпохи Возрождения. В советское время храм был закрыт и разорен.

Христорождественская церковь в д. Юркино

Христорождественская церковь в д. Юркино После победы в Куликовской битве князь Димитрий Донской повелел на месте «беседы» (ныне село в Ленинском районе Московской области) поставить деревянную церковь в честь Рождества Христова. Каменная церковь в честь Рождества Христова была построена в Беседах в 1598-1599 гг. Годуновыми. Храм схож с церковью Вознесения в Коломенском. Его кирпичный шатровый верх, украшенный теремками и бочками, увенчан маленьким куполом и восьмиконечным позолоченным крестом на полумесяце. Белый камень для постройки был доставлен из ближней Мячковской каменоломни. Первоначально основание здания храма окружала каменная открытая ходовая паперть с одним задним входом, над которым высилась шатровая звонница. В 1930-е гг. храм был закрыт и нижнее его помещение, где находилась церковь и прилегающая к ней обширная площадь, было превращено в овощехранилище. В 1943 г. храм Рождества Христова был передан в пользование верующим и восстановлен.

Церковь во имя Рождества Христова в селе Беседы

Церковь во имя Рождества Христова в селе Беседы В г. Верее Московской области в 1552 г. была заложена соборная церковь Рождества Христова. Церковь построена по личному указу царя Ивана IV в честь взятия Казани, а также в знак отличия верейских ратников под руководством кн. Старицкого при штурме города. В 1730 г. и 1802-1812 гг. храм значительно реконструировался, что полностью изменило его внешний облик: пристроена трапезная и колокольня, возобновлены соборные иконостасы, стены украшены живописью венецианского стиля. В 1924 г. храм закрыли. В 1999 г. храм возвращен верующим и возобновлен.

Христорождественский храм в Верее

Христорождественский храм в Верее Во имя Рождества Христова освящен храм Спасо-Преображенского монастыря в г. Старой Руссе Новгородской области. Храм отличается широким притвором. Простота и рациональность его устройства дают основание предполагать, что в каменном храме повторена композиция деревянной церкви, вероятно, его предшественницы 1620 года.

Христорождественский храм Спасо-Преображенского монастыря в Старой Руссе

Христорождественский храм Спасо-Преображенского монастыря в Старой Руссе В деревне Малы Печорского района Псковской области в 1490 г. был построен Христорождественский храм. По преданию, на этом месте когда-то был древний одноименный мужской монастырь, при котором жило множество иноков, но который был разрушен во время литовских набегов на псковские земли.

Христорождественский храм в д. Малы

Христорождественский храм в д. Малы Христорождественская церковь в г. Ярославле была построена на средства купеческой династии Гурьевых-Назарьевых. Время основания деревянной церкви неизвестно, но в 1609 году она существовала. Каменная церковь была построена, как и большинство ярославских посадских храмов XVII века, на месте деревянной. Имена жертвователей сохранились в храмовой летописи на изразцовом фризе под арками закомар: «Лета 7152 (1644) поставлена сия церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа при державе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца и при митрополите Варлааме ростовском и ярославском, а воздвигнули сию церковь Анкиндин по прозванию Дружина да Гурей Назарьевы дети по своим душам и по своих родителях, а совершали церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван по своих душах и родителях на воспоминание вечных благ и совершена сия церковь и освящена осьмые тысячи 152 году месяца августа в 28 день на память Моисея Мурина ».

Храм во имя Рождества Христова в Ярославле

Храм во имя Рождества Христова в Ярославле В 1546 г. во имя Рождества Христова был освящен придел церкви Жен-Мироносиц на Завеличье в Пскове. Храм стоит на невысоком холме посреди равнинного Завеличья и окружен кладбищем. Церковь была возведена на средства известного Московского (прежде - Новгородского) митрополита Макария. В 1-й Псковской летописи можно встретить сведения и о заказчиках храма: «…церковь поставиша на скудельницах святых Жен-Мироносиц приказщик Богдан Ковырин да Григореи Иванов Титова Кирилла мыльника да и придел в него имя святого Кирила поставиша, да и о слоужбу вседневноую учиниша и попов и дьякона, да общее житие составиша… » С основанием каменного храма здесь был учрежден общежительный монастырь, церковь сделана соборной. Мироносицкий монастырь был упразднен в 1764 г., а церковь была обращена в приходскую и кладбищенскую, действовавшую до 1930-х годов, затем здесь поместился склад «Росбакалеи». Ныне храм передан Псковской епархии РПЦ.

Мироносицкая церковь с приделом во имя Рождества Христова в Пскове

Мироносицкая церковь с приделом во имя Рождества Христова в Пскове Также церкви, освященные в честь Рождества Христова, есть в Украине (г. Тернополь, храм 1602 г. постройки), Болгарии (с. Арбанаси, церковь 1550 г. основания), Грузии (г. Тбилиси, 1500 г. постройки; с. Мацхвариши, 1000 г. постройки; г. Мартвили, 900 г. постройки) и Израиле (между 327 и 535 гг. постройки).

Старообрядческие храмы Рождества Христова

В древности на все великие праздники службы совершали особенно торжественно, в течение всей ночи, т.е. всенощным бдением. В настоящее время в большинстве старообрядческих приходов всю ночь молятся только на Пасху, а в остальные праздники совершают положенную по Уставу службу с перерывом - накануне вечером и утром. Но в некоторых общинах начинают возрождать традицию молиться ночью и службу Рождеству Христову, например, в ,

Храмы Русской Древлеправославной Церкви, освященные во имя Рождества Христова, находятся в (Бурятия) и (Украина, Полтавская область).

Храм РДЦ в Улан-Удэ

Храм РДЦ в Улан-Удэ Во имя Рождества Христова была освящена . Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась раздевалка и помещение для заседаний Совета общины. Весь второй этаж занимало храмовое помещение в виде большой длинной залы без колонн и перегородок высотой в семь аршин. Иконостас был трехярусным. Снаружи храм был украшен одной главой с крестом. Здание было снесено в 1970-х годах.

Христорождественская моленная поморцев законобрачного согласия

Христорождественская моленная поморцев законобрачного согласия

Полезное по теме :

- ? Проповедь иерея Константина Литвякова на Рождество Христово;

- : православные традиции праздника («Христос раждается славите », текст);

- . Традиции праздника

Сам Бог пришел в мир людей в человеческом образе, в мир, искалеченный грехом, чтобы принять на себя все зло мира и победить его. Пришел не в сиянии славы, а крохотным беспомощным Младенцем, рожденным в бедной, никому не известной семье. Во все века христианской истории этот факт с такой силой отзывался в христианском сердце, что Рождество Христово стало одним из любимейших сюжетов для художников. Уже в самых первых раннехристианских памятниках искусства можно найти изображение Рождества.

Давайте попробуем совершить вместе маленькое путешествие в мир красок и линий, с помощью которых старые мастера донесли до современного человека красоту и радость Рождества Христова.

Искусство первых христиан

Первые три века христианской истории (I-III века по Р.Х) отдельного праздника Рождества не существовало. Он был соединен с праздником Крещения Господня под одним именем Богоявления – прихода Бога в мир людей. Только в IV веке, когда римский император Константин Великий разрешил христианам открыто исповедовать свою веру и христиане вышли из катакомб, праздник Рождества выделился в самостоятельное яркое событие годового богослужебного и календарного круга. Постепенно стала разрабатываться традиция написания сюжета Рождества Христова.

Рождество Христово. Древнерусская икона XV века.

Первые христиане изображали Рождество Христово очень просто, как его обычно рисуют дети – ясли с Младенцем, склоненные над ними Богородица и праведный Иосиф, рядом вол и ослик. Иногда (гораздо реже) изображали пастухов и волхвов. Археологи находят именно такие изображения Рождества на древнеримских христианских саркофагах, на бутылочках для лампадного масла. С появлением первых икон (самые ранние известные иконы относятся к VI веку по Р.Х.) формируется иконография Рождества Христова, которая останется практически неизменной до XXI века.

Византийские и русские иконы Рождества Христова

В иконописи существуют свои особые каноны изображения Священной истории. Иконописец не ставит себе задачу нарисовать иллюстрацию к рождественскому повествованию Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. Рождество Христово рассматривается с точки зрения вечности, где все другое, не такое как на земле.

Поэтому, например, нет ничего удивительного в том, что в иконе Рождества изображены несколько событий, происшедших в разное время – явление звезды, само Рождество, явление ангелов пастухам, шествие волхвов. Если бы все это изображал светский художник, он, несомненно, предложил бы зрителям серию картин на тему Рождества, где последовательно все бы изобразил. Так, кстати, и произошло в эпоху Возрождения (XV-XVI века). А иконописец соединяет все в одной иконе, потому что в вечности нет «когда» и «потом», а есть только «днесь» то есть «сейчас и навсегда».

В человеческой истории, во времени Рождество Христово совершилось лишь однажды. Но для Церкви, которая каждый год снова и снова входит в пространство Рождества, это событие не является просто историческим фактом, разделяющим время на «до Рождества Христова» и «после». Это событие встречи Бога и человека, времени и Вечности. Это не «однажды», а «навсегда».

В пространстве иконы «радость велия» о рождении Спасителя мира, которую ангелы возвестили пастухам, тоже выглядит совсем иначе, чем радость в обычном, житейском смысле. Икона как бы предлагает другое понимание праздника – не богатый стол, не яркие одежды, не песни и пляски, а тишина, покой и благодарность. Тишина и покой фигур Матери и спеленутого Младенца, смирные овечки у ног пастухов, глядящих на небо. Это та радость, которая переживается внутри, сердцем.

Классическое византийское иконописное изображение Рождества Христова включает в себя три зрительных плана (яруса) – верх, «небо», центр, «соединение неба и земли», и низ, «землю».

Древнерусские иконы практически всегда следуют византийской традиции. Только в XVII веке появляются иконы, композиция которых очень напоминает западноевропейскую живопись. В иконах этого времени, кроме собственно сюжета Рождества, появляется и сюжет бегства в Египет, и избиение младенцев по приказу царя Ирода.

Джотто. Рождество Христово.

Небо, звезда, горы

Что и, главное, почему помещает мастер в каждом ярусе изображения?

Вверху иконы обычно изображено открытое небо и сияющая звезда. Луч звезды касается вершины горы, внутри которой находится пещера – «вертеп». Звезда и пещера – это своего рода конкретные иллюстрации евангельского рассказа о Рождестве, а вот открытое небо и вершина горы наполнены уже символическим смыслом. Часто можно встретить выражение: «Рождество – это небо на земле». Вполне возможно, что иконописец имеет в виду именно это, изображая отверстое небо.

С момента Рождества небо стало открытым для человека, он может, если захочет, двигаться к Богу. Потому что Христос, приняв образ человеческого младенца, пострадав и умерев на Кресте, а затем воскреснув, вылечил человека от греха. И путь на небо открыт. Только пройти его человек должен сам, карабкаясь вверх.

Вот и символический смысл горы становится понятен – горы изображены здесь не только как отображение реального гористого ландшафта Святой Земли, но и как образ движения человеческой души вверх, к Богу, через преодоление препятствий прежней, греховной жизни. Ангелы по сторонам горы тоже из небесного, горнего мира, где живет Бог. Причем небо имеется ввиду не как астрономическое, естественнонаучное понятие, не как то, что накрывает землю, а как то, что обозначает безграничность и чистоту.

Пещера, осел, вол, ясли

Внутри пещеры обычно рисуют лежащую на ложе Богородицу, которая изображена крупнее других участников события, и крохотного спеленутого Христа, вокруг головы Которого сияет крестчатый нимб (нимб с вписанным в него крестом – обязательный атрибут образа Спасителя, указывающий на Его крестные страдания).

Интересно, что Богородица обычно не смотрит на Младенца, а смотрит на нас. Это часто вызывает недоумение. Как это – Мать не смотрит на Сына? Но это делается совершенно сознательно, чтобы показать, что Младенец не принадлежит Матери, Он пришел в мир, чтобы спасать его.

Рядом с деревянными яслями обычно изображают вола и осла (иногда – коня и корову). Эта деталь не только намек на то, что Рождество совершилось в хлеву, но и иллюстрация к книге пророка Исайи, предсказавшего рождение Христа от Девы за много тысяч лет до самого события: «Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего…» (Ис.1,3). Кроме того, некоторые исследователи считают, что вол и осел – это образы двух миров – израильского и языческого, для спасения которых пришел в мир Господь.

Важно также обратить внимание на форму яслей, которая похожа на форму гроба – Христос родился в мир, чтобы умереть за него и воскреснуть для него.

Доменико Гирландайо. Рождество Христово.

Пастухи и волхвы

Часто по сторонам от Богородицы изображают пастухов и волхвов, их фигуры значительно меньше, чем фигура Богородицы. В лице простых неграмотных, но верующих пастухов и в лице языческих волхвов-мудрецов Господь явился всему миру. И теперь каждый человек может найти свою дорогу к Богу – и не слишком образованный, но добрый и честный человек, и современный интеллектуал, сердце которого частенько бывает заражено надменностью и высокомерием.

Праведный Иосиф

В нижнем ярусе иконы обычно изображают сидящего в задумчивости Иосифа с предстоящим ему пастухом, и двух женщин, омывающих новорожденного Младенца.

Сцену с пастухом обычно объясняют так – лукавый дух терзает сомнениями душу Иосифа: как же могло произойти Рождение? Но многие исследователи сходятся на том, что это, скорее, всего, пастух из апокрифических сказаний о Рождестве, к которому Иосиф обращался в поисках крова и огня для Младенца. Наиболее часто в иконописи и живописи используется апокриф «Протоевангелие Иакова», где рассказывается о детских годах Спасителя и детстве Божией Матери.

Омовение Младенца

Из «Протоевангелия Иакова» взята и сцена омовения Младенца, о которой ничего не говорится ни у Матфея, ни у Луки. С одной стороны – это чисто бытовая деталь, связанная с рождением ребенка. В древности и в Средние века принято было омывать новорожденного, впрочем, как и сейчас. Отсюда и купель, и кувшин с водой.

Но есть и второе объяснение этому. Апокриф привносит в повествование о Рождестве Бога чисто человеческие, житейские детали. В «Протоевангелии Иакова» рассказывается, как Иосиф оставил Богородицу в пещере одну и пошел искать повивальную бабку, которая помогла бы принять роды. Повитуха по имени Саломея усомнилась в том, что Дева может родить, и захотела убедиться в этом сама. Дальше по тексту произошло вот что:

«И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: «Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот рука моя отнимается, как в огне…» И тогда предстал перед нею Ангел Господень, и сказал ей «Саломея, Саломея, Господь внял тебе, поднеси руку свою к Младенцу и подержи Его, и наступит для тебя исцеление и радость». И подошла Саломея, и взяла Младенца, сказав: «Поклонюсь Ему, ибо родился великий Царь Израиля. И сразу же исцелилась Саломея…»

Можно попробовать предложить и еще одно простое толкование сцены омовения Младенца. В купели, изображенной на иконе, легко узнается купель, в которой обычно крестят в Церкви младенцев, приобщая их к жизни с Богом.

Западноевропейские художники Средневековья и Возрождения

Работы европейских художников Раннего (V–XIвв.) и Зрелого Средневековья (XI-XIII вв.) в принципе повторяют византийскую иконописную традицию. Добавляются лишь некоторые детали, которые не встретишь в византийских и древнерусских иконах.

Характерная особенность европейской христианской живописи – стремление не столько вдохновить человека на движение души вверх, к Богу, сколько «спустить» Бога с небес на землю, сделать Его доступным человеку, смешать Священную историю и житейскую человеческую историю, растворив одну в другой.

Перепись в Вифлееме

Одна из деталей события Рождества Христова, которых нет в иконописи, но есть в живописи – изображение переписи населения, с рассказа о которой начинается рождественская глава Евангелия от Луки: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле…» (Лк. 2,1).

Замечательный мастер Северного Возрождения Питер Брейгель Старший (XVI век) посвятил этому сюжету знаменитую картину «Перепись в Вифлееме». Но глазам зрителя предстает не гористая Святая Земля, а заснеженные Нидерланды. Художник переносит евангельские события в современный ему мир. На Рождество на севере Европы всегда бывает снег, поэтому праведный Иосиф и Богородица бредут по снегу.

Питер Брейгель. Перепись в Вифлееме.

О том, что это Святое семейство (так принято было говорить в Европе XIV-XVII веков), можно догадаться, лишь разглядев осла, на котором сидит Дева Мария, и пилу на плече Иосифа – плотника. Огромные массы людей, среди которых затерялось скромное Святое семейство, изображают толпы народа, пришедшие на перепись. Но больше ничего не говорит нам о том, что скоро должно совершиться великое событие Рождества. Нидерландские крестьяне заняты своими хозяйственными делами, дети резвятся на льду.

Только рождественский венок, прибитый над дверью дома, и жареный поросенок намекают на праздник Рождества. Но это опять не евангельские детали, а реальность повседневной жизни Нидерландов эпохи Возрождения.

Пещера, дом, гостиница

Часто в европейских картинах на тему Рождества Христова можно увидеть вместо пещеры ветхий, почти разрушенный дом.

С одной стороны такой дом символизировал тот факт, что Христос родился в бедности и безвестности, а с другой стороны старый, ветхий дом обозначал Ветхий Завет, который с приходом в мир Христа заменялся заповедями Нового Завета.

Некоторые исследователи видят в этом изображении дома изображение гостиницы, такой, какая была распространена на Востоке. Это был караван-сарай, хижина с тремя стенами, четвертая сторона дома открыта на улицу. Здесь же, во дворе, отделенном несколькими ступеньками от дома, пасется скот. Все происходящее в таком доме видно взору постороннего человека.

Вполне возможно, что именно в одну из таких гостиниц не пустили переночевать Святое семейство. И, помещая подобный дом-гостиницу на своем полотне, европейские художники подчеркивают тем самым странничество Христа в этом мире и Его открытость всем и всему.

Рогир Ван дер Вейден. Поклонение волхвов.

Младенец Христос

На византийских и древнерусских иконах Христос Младенец изображен часто без возраста или наоборот, как маленький взрослый, чтобы подчеркнуть вечность Бога и Его взрослость по отношению к людям.

В европейской живописи распространено два типа изображения Младенца – либо хрупкое и худенькое тельце новорожденного с непропорциональными частями тела и большой головой, как это бывает с реальными новорожденными младенцами, либо в виде упитанного шестимесячного малыша, а то и годовалого ребенка. Может быть, эта конкретность, телесность в изображении Христа – тоже некоторая дань европейцев их желанию соединить Священную и житейскую, мирскую историю?

Рембрандт Харменс ван Рейн. Поклонение волхвов.

Вокруг головы Богомладенца на большинстве европейских картин нет крестчатого нимба, а на некоторых нет и простого нимба – символа святости.

Интересный ход нашел знаменитый голландский живописец XVII века Рембрандт Харменс Ван Рейн – он изображает глубокую темноту рождественской ночи и по контрасту с тьмой пишет яркое свечение лика Младенца. Свет исходит от Него Самого, а не от нимба, нарисованного над головой. Так Рембрандт с помощью яркой детали передает мысль о том, что Бог Сам – источник света, добра, любви, святости.

Ангелы, пастухи

Нередко западноевропейские художники изображали ангелов над младенцем не как духовных существ, а как имеющих тело веселых, счастливых музыкантов, только с крыльями на спине.

Мотив игры Младенцу Христу на флейте или на лютнях берет начало в народной традиции католической средневековой Европы играть на Рождество перед изображением Младенца Христа на дудочке. Интересно, что в нотах, которые держат в руках ангелы, записаны настоящие музыкальные пьесы, которые можно исполнить. Некоторые из них – даже для нескольких инструментов и голосов. Кроме того, ангелы европейских художников (например, в картине Робера Кампена) держат в руках ленты со словами рождественских песнопений.

Роббер Кампен. Рождество Христово.

Часто и пастухи бывают изображены с дудочками и волынками, что может быть связано не только с их пастушеским трудом, но также со средневековым обычаем играть для Младенца Христа на флейте.

Волхвы

Обычно европейские художники изображали трех волхвов по числу трех человеческих возрастов (юность, зрелость, старость), чтобы подчеркнуть, что в любом возрасте человек нуждается в Боге.

Христос Младенец играет с дарами, трогает одежду и волосы волхвов, а они протягивают к Нему руки. Бог устремляется к людям в ответ на их движение к Нему.

Уже в эпоху Зрелого Средневековья языческие маги-звездочеты превратились в трех царей, пришедших из трех стран Востока (чаще всего в числе этих стран называют Аравию, Персию и Эфиопию). У каждого царя свое имя – Каспар, Мельхиор, Балтазар. Каждый принес свой дар родившемуся Христу – золото (подчеркивая царское достоинство Христа), ладан (который употребляется в богослужении) и смирну (ею пропитывают на Востоке мертвое тело). Подарки волхвов символизировали двойную природу Христа – Божественное бессмертие и человеческую смертность.

В католической Европе до сих пор существует праздник Трех царей, особенно любимый немецкими и французскими детьми. В этот день (6 января) они получают подарки и щеголяют в золотых бумажных коронах, изображая волхвов-царей.

Джотто. Поклонение волхвов.

В эпоху Возрождения у волхвов появляется пышная свита – верблюды и кони, нагруженные дарами, многочисленные слуги, как, например, в картине «Поклонение волхвов» Джотто. Может быть, именно художники Возрождения привнесли в сознание европейца то понимание праздника Рождества, которое очень близко современному человеку – изобилие, даже роскошь всевозможных проявлений материального мира как главный атрибут торжества. Не здесь ли корни традиции богатой праздничной трапезы, блестящих нарядов, будущих пышных разукрашенных ёлок, балов и фейерверков?

Художники все больше увеличивали эту свиту, она часто заполняла все поле картины, так что Христос Младенец и Богородица оказывались едва заметными. Постепенно то же самое случилось и в обыденной жизни. Реальность Рождества, его абсолютное значение для человека европейской христианской цивилизации заслонилось суетой мегаполиса. И для многих дни Рождества сейчас – лишь повод посетить предпраздничную распродажу. Или просто длинные каникулы посреди зимы.

Художники Возрождения, открыв новые технические возможности масляной живописи, осваивали изображение реального мира во всех подробностях. В картинах на тему Рождества обнаруживаются не только кропотливо выписанные складки одежд по тогдашней моде богатых итальянских или голландских торговых городов, но и портретные черты конкретных людей – самих художников или их благодетелей.

Джентиле да Фабиано. Поклонение волхвов.

Но, может быть, дело не только в стремлении к реализму. Все-таки человек эпохи Возрождения еще не отвергал Христа, и в целом его жизнь протекала в русле христианской традиции, несмотря на то, что именно в XV-XVI веках зарождается европейский рационализм. Может быть, так мастера эпохи Возрождения выражали движение своей души, которая тоже хотела поклониться Христу вместе с волхвами?

Но пройдет всего двести-триста лет, и рационализм обернется обыкновенным атеизмом, который породит нашу постхристианскую эпоху, где вера и неверие стали личным делом отдельного человека. И все больше праздничная нарядная толпа заслоняет новорожденного Младенца…

Вы прочитали статью . Читайте также.

Рождество — один из самых популярных сюжетов европейской живописи, менявшийся вместе с ней. На средневековых картинах художники подробно пересказывают неграмотным прихожанам истории из Писания. К XV веку внимание переходит на Марию, младенца и совершившееся чудо. Множе-ство символических деталей помогают разгадать замысел автора. В живо-писи XVII века главное — свет и световые эффекты: пещера или хлев изобра-жаются в полумраке, тогда как фигуры собравшихся у яслей предстают в лучах света. В более поздние эпохи художников меньше интересует тради-ционный религиозный сюжет. Они отходят от традиции и рисуют свой соб-ственный образ Рождества.

Мозаики Палатинской капеллы в Палермо

Рождество. Мозаика Палатинской капеллы. 1160-1170 годы Wikimedia CommonsКогда император Римской империи Август объявил всеобщую перепись насе-ления, ее жители отправились в города, где они родились. Среди них были и Иосиф с Марией. Они пошли в Вифлеем, но мест в гостинице не было, поэтому заночевать пришлось в некоем помещении для скота. Там и родился Иисус. Мария спеленала младенца и положила в ясли. В это время ангелы явились пастухам, возвестив им Рождество Сына Божьего, а звезда показала волхвам путь к яслям Царя Иудейского. Так кратко описывают Рождество евангелисты Матфей и Лука. Но в раннехристианских и средневековых изо-бражениях Рождества появляются персонажи, о которых в Евангелии ничего не сказано. Это две повитухи, Зелома и Саломея, и вол с ослом. О них расска-зывают не вошедшие в Писание предания — апокрифы и основанные на них средневековые легенды.

На мозаике Палатинской капеллы в Палермо вол с ослом заглядывают в ясли, а Зелома и Саломея купают новорожденного. Когда у Марии начались роды, Иосиф пошел за повитухами, но было поздно: к тому времени, как они пришли, Иисус уже родился. Пещера была залита ярким светом. Зелома осмотрела Марию и поняла, что та осталась девой, а Саломея не поверила ей. За сомнения она была наказана: у повитухи отсохла рука, и только молитва и прикосновение к пеленкам исцелили ее. Уже в IV веке эта легенда вызывала недовольство церкви, и все же повитух продолжали изображать.

Вола и осла в Вифлеем взял Иосиф: вола на продажу, а на осле ехала Мария. В отличие от повитух, этот сюжет не вызывал нареканий: сложно представить Рождество в хлеве без животных. Звери не только напоминали о скромности и простоте первых дней жизни Иисуса — их появление было подтверждением слов пророка Исайи: «Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3).

Никколо ди Томмазо. «Видение Рождества святой Бригитте»

Никколо ди Томмазо. Видение Рождества святой Бригитте. 1372 год

Pinacoteca Vaticana / Wikimedia Commons

Никколо ди Томмазо. Видение Рождества святой Бригитте. 1372 год

Pinacoteca Vaticana / Wikimedia Commons

В центре композиции — окруженные золотым сиянием Мария и младенец. Пастухи сидят вдалеке, силуэт Иосифа повторяет очертания свода пещеры, что подчеркивает его обособленность от центральной сцены. Это одно из первых изображений Рождества нового типа, рассказывающее не столько о событиях в Вифлееме, сколько о свершении чуда, о первой встрече и общении Марии с ее сыном. Такая иконография созвучна религиозности позднего Средневе-ковья — мистической, склонной к эмоциональным переживаниям. Источник этого сюжета — видение святой Бригитты Шведской, основательницы ордена бригиттинок, которая изображена в правом нижнем углу картины. В 1344 году, после смерти мужа, она удалилась от мира и посвятила жизнь молитвам. Вскоре ее начали посещать различные видения, а во время паломничества в Святую землю ей открылись события рождественской ночи. Она увидела, как Иосиф, оставив зажженную свечу, вышел из пещеры, а Мария, сняв плащ, стала молиться. В это время в один миг родился младенец, от которого исходил столь яркий свет, что огонь свечи перестал быть виден. Бригитта описывает Марию, с нежностью склонившуюся над лежащим на холодном полу младенцем. Эту сцену — поклонение Христу — впоследствии будут изображать многие худож-ники. Среди таких картин — «Поклонение волхвов» Стефана Лохнера (1440-е), «Рождество» Рогира ван дер Вейдена (ок. 1452), «Поклонение младенцу Хри-сту» Филиппино Липпи (ок. 1480).

Петрус Кристус. «Рождество»

Петрус Кристус. Рождество. Около 1450 года

National Gallery of Art, Washington

Петрус Кристус. Рождество. Около 1450 года

National Gallery of Art, Washington

Петрус Кристус делит композицию на три плана. На первом изображена арка со сценами из книги Бытия. На колоннах Адам и Ева откусывают плод древа познания. В архивольтах Архивольт — декоративный элемент, распо-ложенный на полукруге завершения арки. В Средние века архивольты часто покрыты рельефами. — изгнание из рая, труды Адама и Евы Труды Адама и Евы — сюжет в религиозной живописи: «Пашущий землю Адам и Ева с прялкой, трудящиеся в поте лица своего» (Быт. 3:19). и убийство Авеля. В последней сцене уже немолодые Адам и Ева провожают в путь одного из своих сыновей. Имеется в виду либо изгнание Каина в страну Нод, либо история их третьего сына Сифа. Согласно апокрифическому Евангелию от Никодима, написанному около V века, Сиф отправился в рай за ветвью древа познания, чтобы исцелить стареющего Адама. После смерти отца он посадил ветвь на его могиле, а тысячелетия спустя там выросло дерево: из него был сделан крест, на котором распяли Христа. Эта история приводится и в «Золо-той легенде» — самом известном в Средние века собрании христианских преданий, составленном в XIII веке. Если последний рельеф действительно посвящен Сифу, изображение напротив Изгнания из рая намекает на грядущее спасение.

Сцена собственно Рождества занимает средний план. Важно обратить внима-ние на две на первый взгляд незаметные детали: на башмаки, лежащие рядом с Иосифом, и торчащий из балки сук со свежими листочками. Они отсылают к двум ветхозаветным сюжетам, в которых в Средние века видели указания на непорочное зачатие и Рождество. Во-первых, это история жезла первосвя-щенника Аарона, расцветшего в доказательство его права служить Богу, и о неопалимой купине — объятом пламенем, но не сгорающем кусте, из кото-рого Бог говорил с Моисеем. Жезл, чудом пустивший побеги, и нетронутый огнем куст предвосхищали непорочное зачатие. Расположение ветви прямо над младенцем наталкивало зрителя на размышления о ее значении и напо-минало о побегах, которые дал посох Аарона. На это же намекает созвучие двух латинских слов: virgo (дева) и virga (ветвь).

Башмаки Иосифа напоминают зрителю о Моисее, который разулся, подойдя к купине. В популярных иллюстрированных Библиях Рождество, жезл Ааро-на и Моисей перед пылающим кустом часто изображались рядом. Символизм Кристуса несколько сложнее: скорее всего, он рассчитывает на образованного и набожного зрителя.

Дальний план посвящен будущему — смерти и воскресению Христа. За хлевом виден город Брюгге, среди зданий выделяется Иерусалимская церковь, постро-енная в Брюгге в 1428 году. Таких церквей в Европе было довольно много, их план и посвящение напоминали о Гробе Господнем в Иерусалиме. Образом гробницы Кристус завершает свое повествование.

Джентиле да Фабриано. «Поклонение волхвов»

Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов. 1423 год

Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов. Фрагмент. 1423 год Galleria degli Uffizi / Wikimedia Commons

Волхвы, пришедшие поклониться Христу, часто изображены вместе с пасту-хами. Но их путешествие было дольше: они пришли из дальней страны, а по пути побывали в Иерусалиме у царя Ирода. Считалось, что между Рождеством и прибытием волхвов прошло некоторое время и свои дары они принесли уже не к яслям. Матфей пишет, что они зашли в некий дом, в который, видимо, переехали Иосиф и Мария.

Волхвы ассоциировались с Востоком, откуда они пришли. На ранних изобра-жениях волхвы часто прибывают на верблюдах и носят фригийские колпаки, обозначавшие в них чужестранцев. Позже традиция приписала им имена — Каспар, Бальтазар и Мельхиор — и царское происхождение, а на их связь с Востоком стала указывать роскошь и необычность их нарядов.

Особенно этот сюжет был популярен во Флоренции в XIV- XV веках, где в 1370‑х годах возникла организация под названием Compagnia dei magi («Об-щество волхвов»). Подобные братства, организованные мирянами, существо-вали еще в Средние века и занимались благотворительностью. В ренессансной Италии их роль в городской жизни была велика, в их управлении находились достаточно большие финансовые средства, тратившиеся на больницы, помощь менее успешным членам братства, строительство новых зданий. «Общество волхвов» стало одним из самых влиятельных флорентийских братств, а среди участников были члены семьи Медичи. Собрания братства проходили в мона-стыре Сан Марко. Основной задачей общества была организация шествий в праздник Богоявления (в этот день Католическая церковь отмечает Покло-нение волхвов). Поначалу процессии напоминали средневековые мистерии, к XV веку они все больше и больше стали походить на торжественные парады.

Богатейшие флорентийские семьи заказывали сцену поклонения волхвов таким художникам, как Фра Филиппо Липпи, Фра Анджелико, Боттичелли и другим. Такие заказы демонстрировали окружающим благосостояние семьи, а заодно оправдывали его: росписи и картины преподносились церквям или размещались в семейных капеллах. Как и волхвы, заказчики были богачами и так же дарили часть своего состояния Богу. Джентиле да Фабриано — автор одного из самых дорогих «Поклонений волхвов», которое было написано по заказу банкира Паллы Строцци, самого богатого человека Флоренции. Самого Строцци можно увидеть на картине в красном тюрбане, с соколом в руках, за спиной одного из волхвов.

Декоративность этой картины, множество мелких деталей, цветы и звери, процессия всадников, следующая из замка в замок, изящные позы стоящих за спиной Марии дам, в которых трудно узнать повитух, напоминают о посте-пенно уходящей в прошлое придворной рыцарской культуре позднего Средне-вековья.

Жорж де Латур. «Поклонение пастухов»

Жорж де Латур. Поклонение пастухов. Около 1644 года

Franck Raux / Musée du Louvre / RMN-Grand Palais

Жорж де Латур. Поклонение пастухов. Около 1644 года

Franck Raux / Musée du Louvre / RMN-Grand Palais

Первыми поклониться Иисусу пришли пастухи. Чтобы изобразить простолю-динов, художникам не нужно было обращаться к образам прошлого: зритель сразу понимал, кто имеется в виду. Самых обычных крестьян мы видим и у Жоржа де Латура. Знакомая ему повседневность отражается не только в облике пастухов, но и в сюжете. Пастухи приносят младенцу свои дары — флейту, пастуший посох, пирог. Об этих подношениях, разительно отличав-шихся от роскошных даров волхвов, де Латур, скорее всего, знал из француз-ских рождественских песенок. Там поется о том, как пастухи, собираясь к Ии-сусу, перечисляют подарки, которые они ему принесут: ягненка, флейту, ста-кан молока и так далее. Этот простой сюжет сочетается с сосредоточенным, торжественным и вместе с тем нежным настроением, которое де Латур создает, используя сдержанную, строгую композицию, освещая сцену тихим, но ярким светом единственной свечи.

Поль Гоген. «Te tamari no atua» («Рождество»)

Поль Гоген. Te tamari no atua. 1896 год

Neue Pinakothek / Wikimedia Commons

Поль Гоген. Te tamari no atua. 1896 год

Neue Pinakothek / Wikimedia Commons

Во второй половине XIX века религиозные сюжеты появляются в искусстве сравнительно редко. Художников того времени больше занимает окружающая их действительность. К историческим сценам, изображениям мифов, легенд и образам из Писания обращались только академические художники, возрож-давшие классические идеалы, и прерафаэлиты, наоборот стремившиеся вер-нуться к довозрожденческой живописи. Импрессионистов и постимпрессио-нистов подобные сюжеты мало занимали. В этом смысле Поль Гоген — исклю-чение. В неказистой хижине уставшая Мария отдыхает на кровати, полуобер-нувшись к младенцу, лежащему на руках у повитух. Еле заметные нимбы и на-звание картины — единственное указание на сюжет, отделяющее его от обыч-ной жизни деревни. Но Рождество остается Рождеством вне зависимости от места действия, будь то Вифлеем, Таити или деревня в Бретани (такое Рождество Гоген начал писать в 1894 году и закончил уже на Таити).

Notes in the History of Art. Vol. 17, № 2. Chicago, 1998.

Глава 7. РОЖДЕСТВО И ПАСТУХИ.

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел господень, и слава господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос господь… Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам господь, и поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях.

Лука, глава 2, стихи 8-11, 15-16

Мы уже знаем, что Иосифу достаточно было увидеть сон, и он сразу успокоился. Этот образцовый жених обещал стать идеальным супругом. Напрасно, ей-ей напрасно, Мария боялась замужества!

Сразу же после брачной церемонии плотник заявил, что они с женой будут спать на разных постелях. Остался ли он верен своему слову? Евангельская легенда не содержит на сей счет никаких указаний. Все дальнейшее говорит за то, что непорочная дева из Назарета не всегда столь сурово относилась к своему почтенному супругу. Однако не будем забегать вперед.

Истина вынуждает признать (и мы охотно это делаем), что, по крайней мере поначалу, Мария довольствовалась единственным посещением святого духа. Священный текст, приводимый профессором факультета богословия в Руане аббатом Фуаром в его книге «Жизнь Иисуса», гласит: «После брачной церемонии молодая супруга вернулась в свой дом; но Иосиф не знал ее до того дня, когда она родила сына и нарекла его Иисусом» (выдержка из Вульгаты).

– Ну, а потом? – спросит любознательный читатель. Потом?.. Это мы увидим.

Иосиф со своей стороны очень гордился честью, которая выпала на его долю. Пусть он не был отцом мессии, но хотя бы именоваться таковым – это вам тоже не шутка! Он с радостью объявил себя законным папашей ожидавшегося младенца и окружил Марию самой нежной заботой.

В те дни вышло от цезаря Августа повеление сделать перепись всех подданных Римской империи. Иудея составляла тогда часть этой могущественной державы; управляли ею уполномоченные цезаря, одним из которых был и упомянутый выше царь Ирод.

По повелению императора, каждый подданный записывался не там, где он родился или проживал, а в том месте, откуда происходила его семья или род. Поэтому Иосифу, принадлежавшему к роду Давидову из города Вифлеема, пришлось идти записываться в Вифлеем.

Время для путешествия оказалось весьма неудачным: надо было покидать Назарет, а Мария была уже на сносях.

Едва супруги добрались до Вифлеема, у молодой женщины начались родовые схватки. Иосиф сунулся в гостиницу, но, увы, все номера были заняты приезжими.

Что оставалось делать? Пришлось искать хоть какое-нибудь пристанище.

Устроились в первом же попавшемся хлеву. И тут холодной зимней ночью, лишенная чьей бы то ни было помощи, Мария родила нашего героя прямо на соломе, служившей подстилкой скотине. Поистине удручающая обстановка для появления на свет божества!

Однако не станем сокрушаться по поводу этого скорее комичного, нежели печального происшествия. Ведь не следует забывать, что Иисус все предвидел и сам пожелал для себя такой жалкой участи, что никто не заставлял его родиться в хлеву и что только по собственному желанию Иисуса бык и осел были удостоены чести услышать его первый божественный крик. Прибережем наше сочувствие для тех поистине несчастных людей, которые ни за что ни про что терпят бедствия и пострашнее.

Иосиф же был счастлив: вот он, вот его мессия, он держит его в своих руках, он пеленает его, он делает ему «агуагу»! Именно он, и никто иной, будет отныне считаться папашей малютки. Какая слава!

О том, что Иосифу на роду было написано изумляться, не приходится и говорить. Но сюрпризы для него только начинались.

Прежде всего, со всех окрестных холмов стали стекаться пастухи, чтобы поклониться его сыну.

Вы не верите, что в самый разгар зимы – дело-то происходило 25 декабря – по холмам бродили пастухи? Да, да, любезный читатель, самые настоящие пастухи, те, что в холодную зимнюю ночь пасли стада. Вас это удивляет? А между тем церковь ручается нам за это своим святым словом.

Пастухи эти находились на холмах Вифлеема и сторожили там овец. Внезапно они увидели яркое сияние. Небеса разверзлись, и оттуда градом посыпались ангелы; они стали трубить в свои трубы и подняли невообразимый шум. Шум, должно быть, и впрямь был оглушительный, ибо, как говорит святой Лука, пастухи «убоялись страхом великим».

– Не бойтесь, пастухи, – сказали им ангелы. – Мы явились, чтобы возвестить великую радость вам и вашему народу. Слушайте же: только что родился спаситель. Идите в город по главной дороге, а там сверните в третью улицу налево. Не доходя пятьдесят шагов до шестого фонаря вам попадется небольшой сарай, дверь его будет приоткрыта. В сарае вы увидите молодую женщину, быка, старца, осла и голенького младенца. Этот младенец и есть мессия. Вы читали книги пророков? Ну конечно, не читали, ведь вы же неграмотные. Но это неважно: знайте, что пророки возвестили приход мессии; весь мир ждет его вот уже четыре тысячи лет, как видите, не со вчерашнего дня. Сегодня долгожданный мессия у вас под носом. Идите же в Вифлеем, да поживее, и вы узрите его!

Пастухи встали, а ангелы, возносясь туда, откуда они низринулись, заголосили во все горло: «Осанна! Осанна! Осанна небесам, и на земле мир, и в человеках благоволение!»

Не прошло и часу, как пастухи уже заполнили хлев и распростерлись перед малышом, который визжал, как обычно визжат дети его возраста. Они поклонялись ему, дарили масло, молоко и сыры всевозможных сортов.

Иосиф благодарил их, пожимал им руки и запихивал сыры в свою котомку. Со слезами радости на глазах он говорил:

– Это я для ребенка!..

Из книги Библия в иллюстрациях автора Библия Из книги Сын Человеческий автора Смородинов Руслан22. Пастухи, волхвы и звезда Мессии Доказав, что Иисус не мог родиться в Вифлееме, мы автоматически доказали мифичность рассказов о поклонениях пастухов и волхвов, ибо евангелисты утверждают, что эти поклонения происходили именно в Вифлееме.Однако рассмотрим, откуда

Из книги Школьное богословие автора Кураев Андрей ВячеславовичВОЛХВЫ И ПАСТУХИ Мы привыкли видеть спокойный, семейный, полусказочный лубок Рождества: волхвы, ангелы, пастухи, улыбка Матери и теплое дыхание животных у яслей...Но смотрите, какие тревожные нотки еще есть в евангельском рассказе о Рождестве. Отнюдь не из идиллической

Из книги Новейшая книга фактов. Том 2 [Мифология. Религия] автора Кондрашов Анатолий ПавловичВ каком родстве, согласно Библии, состоят пастухи и музыканты? Согласно ветхозаветному тексту, отцом «живущих в шатрах со стадами» был Иавал, а отца «всех играющих на гуслях и свирели» звали Иувал. Оба они были сыновьями Ламеха (потомка Каина, старшего сына Адама и Евы, в

Из книги Новый Библейский Комментарий Часть 2 (Ветхий Завет) автора Карсон Дональд11:4–17 Пастухи и овцы Этот раздел описывает пророка в образе пастыря овец, обреченных на заклание, который долгое время действует в их интересах, а впоследствии оставляет их, сломав пастырские посохи (4–14). Затем он представляется глупым пастухом, который оставил стадо и

Из книги Иллюстрированная Библия автораПастухи - первые благовестники. Евангелие от Луки 2:17-20 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём. И возвратились пастухи, славя и

Из книги Бхагавата Вахини автора Баба Шри Сатья Саи35. Пастухи, пастушки и пастырь (гопалы, гопи и Гопал) Мудрому Шукадеве очень хотелось, чтобы царь Парикшит увидел Божественные Игры Господа в их истинном свете. "Махараджа! Парикшит! - сказал он, - кто может описать неземное обаяние Кришны, чей нежный Образ был самим

Из книги Евангельские рассказы для детей автора Кучерская МайяПастухи приходят к Младенцу Неподалеку на большом поле сидели пастухи и грелись у костра. Вокруг них бродили и блеяли овцы. Спать пастухам было нельзя. Заснешь – овцы разбегутся.И они разговаривали и пели, чтобы не уснуть.Вдруг пастухи услышали, что кто-то тихо подпевает

Из книги Священное писание. Современный перевод (CARS) автора БиблияПастухи и овцы 1 Было ко мне слово Вечного:2 - Смертный, пророчествуй пастухам Исраила. Пророчествуй и скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «Горе пастухам Исраила, которые заботятся о самих себе! Разве не об отаре должны заботиться пастухи? 3 Вы едите жир, одеваетесь в

Из книги Библия. Новый русский перевод (NRT, RSJ, Biblica) автора БиблияХороший и плохой пастухи 4 Так говорит Вечный, мой Бог:- Паси овец, обречённых на убой. 5 Покупатели безнаказанно убивают их; те, кто продал их, говорят: «Слава Вечному, я разбогател!» - и пастухи о них не жалеют. 6 Ведь Я больше не стану жалеть обитателей страны, - возвещает

Из книги Жизнь Исуса Христа автора Фаррар Фредерик ВильямПастухи и овцы 1 Было ко мне слово Господа:2 - Сын человеческий, пророчествуй против пастухов Израиля. Пророчествуй и скажи им: «Так говорит Владыка Господь: Горе пастухам Израиля, которые заботятся о самих себе! Разве не об отаре должны заботиться пастухи? 3 Вы едите жир,

Из книги Козельщанская икона Божией Матери, Козельщанский женский монастырь автора РПЦХороший и плохой пастухи 4 Так говорит Господь, мой Бог:- Паси овец b, обреченных на убой. 5 Покупатели безнаказанно убивают их; те, кто продал их, говорят: «Слава Господу, я разбогател!», и пастухи о них не жалеют. 6 Ведь Я больше не стану жалеть обитателей страны, - возвещает

Из книги «Тайны Вечной Книги». Каббалистический комментарий к Торе. Том 1 автора Лайтман МихаэльГЛАВА I Рождество В полутора верстах от Вифлеема есть небольшая долина, где, под тенью оливовой рощи, стоит простая, как будто запущенная часовня во имя Ангела-Благовестника пастухам. Глядя на эту местность, св. пророк Михей восклицал: И ты, Вифлеем Евфрафа, мал ли ты между

Из книги Рождественская книга для детей [антология] [Художник Д. Ю. Лапшина] автора Антология Из книги автораСтада и пастухи внутри нас – Лот и Авраам вышли из Египта:/7/ И ПРОИЗОШЕЛ СПОР МЕЖДУ ПАСТУХАМИ СТАД АВРАМА И ПАСТУХАМИ СТАД ЛОТА; А В ТОЙ СТРАНЕ ОБИТАЛИ ТОГДА КНААНЕИ И ПРИЗЕИ. /8/ И СКАЗАЛ АВРАМ ЛОТУ: «ПУСТЬ НЕ БУДЕТ РАСПРИ МЕЖДУ МНОЮ И ТОБОЮ И МЕЖДУ МОИМИ ПАСТУХАМИ И ТВОИМИ

Из книги автораАнна Зонтаг Пастухи вифлеемские В эту ночь весь Вифлеем был погружён в глубокий сон; не спали только некоторые пастухи, которые стерегли в поле стада. Они были добрые люди. Души их были чисты и ясны, как сияющее над ними безоблачное небо; кротки и спокойны, как охраняемые

| Избранное | Переписка | Календарь | Устав | Аудио | |

| Имя Божие | Ответы | Богослужения | Школа | Видео | |

| Библиотека | Проповеди | Тайна ап.Иоанна | Поэзия | Фото | |

| Публицистика | Дискуссии | Библия | История | Фотокниги | |

| Апостасия | Свидетельства | Иконы | Стихи о.Олега | Вопросы | |

| Жития святых | Книга отзывов | Исповедь | Архив | Карта сайта | |

| Молитвы | Слово батюшки | Новомученики | Контакты | ||

Отец Олег Моленко

Размышление об участниках Рождества Христова

Мир всем славящим на земле Пресветлое Рождество Христово!

Из Священного Писания и Предания нам известно о следующих участниках Рождества Христова:

- Его Пречистая Матерь и Приснодева Мария;

- Святой Иосиф, именуемый обручником Пресвятой Девы Марии;

- Святые Ангелы, воспевшие «Слава в вышних Богу и на земле мир» и сообщившие пастухам великую радость о рождении Спасителя;

- Животные, находившиеся в пещере и потребляющие сено из яслей, на которые и был положен родившийся Христос;

- Повивальная бабка, приглашенная принять роды и опоздавшая сделать это;

- Злой, лукавый и кровожадный царь Ирод, искавший убить Богомладенца и утоливший свою ярость убиением 14000 Вифлеемских младенцев;

- 14 тысяч Вифлеемских младенцев, первыми пострадавшие до смерти ради родившегося Христа;

- Трое волхвов мудрецов и царей с востока, приведенных ко Христу путеводной «звездой».

Пречистая Матерь Христа смиренно приняла условия пещеры и скотские ясли для своего Сына. В этих условиях она родила Его безболезненно и блаженно, под дивное тихое пение соприсутствующих им Ангелов Божьих. С рождением Богомладенца Христа в темной до того пещере воссиял невещественный свет, идущий от новорожденного Младенца. Этот свет пребывал в пещере столько, сколько Пресвятая Матерь с Младенцем находились в этой пещере. С началом родов Иосиф пошел за тем, чтобы пригласить повивальную бабку. Когда он вернулся с этой бабкой, то они увидели сияющего дивным светом Христа, лежащего в яслях, Который был уже рожденным, с отрезанной и завязанной пуповиной, обвитого пеленами Самой Богородицей.

Лк.2: « 7 ...родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли...»

Явление многочисленного воинства святых Ангелов при рождении Христа было неудивительным. Как же Ангелы могли не прославить Своего родившегося на земле, как человека, Бога? Куда удивительнее было бы, если бы Ангелы не явились и не воспевали бы Рождество Христа!

Лк.2:

« 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»А вот случай с пастухами или пастырями окутан таинственной завесой. Ведь не случайно же Сам Господь Иисус Христос ввел в наш церковный обиход слово «пастырь» и сравнение духовного окормления верных Ему людей с пасением пастырем своих овец. А в лице Апостола Петра Господь указал нам на высшую любовь угодную Ему пастырскую любовь любовь Его пастыря к Его овцам.

Лк.2:

« 8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.

10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:

11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;

12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

. . .

15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем.

18 И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.

19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.

20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было».Что общего у пастухов со святыми Ангелами? Чем эти простые люди привлекли Бога, что Он послал к ним Своих Ангелов возвестить великую для всех людей радость о рождении Спасителя? Почему из всех людей Бог выбрал в свидетели Рождества Своего Сына именно пастухов? Но они стали не только свидетелями, но и первыми проповедниками о Родившемся Христе как о Богомладенце и Спасителе мира!

Если смотреть с точки зрения земной очевидности, то преимущество пастухов было в следующем:

1. Они были простыми людьми незнатными, необразованными простолюдинами, неспособными на выдумку. Они естественно отреагировали на явление Ангела и видение явленной им Ангелом славы Господней убоялись страхом великим . Вот почему их свидетельство о явлении Ангела и содержании его речей было достоверным.

2. Они не спали во время рождения Христа, а бодрствовали ради своих овец содержали ночную стражу у стада своего .

Мы знаем из Евангельских событий о Гефсиманском борении Иисуса Христа, как Он просил самых близких Своих учеников пободрствовать с Ним, хотя бы час. Здесь же пастухов никто не просил, и они не спали ради своего дела и своей заботы о своих овечках. Вот почему они по своему состоянию бодрствованию явились самыми подходящими объектами для возвещения им Ангелами радостной вести о Рождестве Спасителя всех людей! Ну не будить же было Ангелам спящих в теплых гостиницах гостей, из-за которых Богородице, носящей в Себе Христа, не нашлось места среди приюта людей.

3. Они были недалеко от места рождения Христа.

4. Они были готовыми к движению. Им не надо было одеваться, обуваться и собираться. Они взяли и просто пошли пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь .

5. Они поверили, что извещенное им Ангелами было от Бога. Они получили знак вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях и поспешили увидеть этот знак своими глазами.

Но я, пастырь Христов, пасущий Его словесных овец, кроме этой очевидности увидел в этом описании тех счастливых пастырей Вифлеемских прообраз и подобие грядущей тогда Иерархии Церкви Христа Бога.

Вот эта Иерархия:

Центр и вершина ее это родившийся Христос, вочеловечившийся Сын Божий, воплотившееся Слово Божие.

Рядом с Ним идет вторая в этой Иерархии по значению, важности и почитанию уникальная и неповторимая Личность Пресвятая Богородица и Приснодева Мария. Без Нее и помимо Нее для нас нет и не может быть Ее Христа Бога! Она нам родила Христа Бога, и Она же нас приводит к Нему. Она связывает по воле и милости Бога нас и нашего Христа!

Первыми были приведены ко Христу и Богородице пастыри как образы будущих пастырей церковных, проповедников Христа и раздаятелей Его света и Его благодати. В Евангельском повествовании об Вифлеемских пастухах заложены описания основных качеств пастырей Церкви Христовой:

1. Наличие в них великого страха Божьего. Богобоязненность это основополагающая черта истинных пастырей Христовых.

2. Прилежание и усердие о порученном им деле страже и самозабвенное бодрствование ради врученных им овец. Истинный пастырь ради благополучия своих овец небрежет о своем комфорте или своих личных интересах.

3. Собеседничество со святыми Ангелами. Защита пастырей Ангелами, руководство пастырями Богом через посредство святых Ангелов есть неизбежная составляющая их жизни и служения.

4. Дар получать от Бога знаки и прочитывать их, сличать. Т.е. дар духовного рассуждения, различения духов, Божьего и не Божьего, дар узнавания божественного, дар толкования божественных слов, знаков и знамений являются необходимыми дарами для богоугодного прохождения великого и ответственного пастырского служения.

5. Единомыслие и единодушие между собою, опора на соборное решение вот еще одна важная черта пастырей Христовых и часть их служения пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим .

6. Бодрствование над своим внутренним человеком и над вверенными Богом словесными овцами. Это очень важное качество для пастырей!

Мф.24:

« 42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.

43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?

46 Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так;

47 истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.

48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой,

49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,

50 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,

51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов».7. Готовность пастыря к движению. Легкодвижность его и потому легкоуправляемость им Богом.

8. Ревность и усердие пастыря к делу Божию, выражаемая в его поспешении исполнить его со всей точностью.