Причины раскола православной церкви в 17 веке. Раскол церковный. Мнение агностика на церковный раскол в России

Читайте также

Три столетия гонений понадобились для того, чтобы признать старые обряды спасительными и благочестивыми.

Святая и неожиданно проклятая Русь

Более трёхсот лет назад Россия исповедовала одну христианскую, православную веру и составляла единую православную Церковь. Не было тогда в Русской Церкви ни расколов, ни раздоров. Более шести веков, начиная с крещения Руси в 988 году, Русская Церковь наслаждалась внутренним миром и покоем. Она сияла многочисленным сонмом православных святителей, чудотворцев, угодников Божьих, славилась великолепием храмов и множеством святых монастырей. Своей верой, набожностью и благочестием русский народ удивлял приезжавших в Россию иностранцев. Его молитвенные подвиги приводили их в восторг и удивление. Россия была действительно Святой Русью и по праву носила этот священный титул: святость была идеалом русского благочестивого народа.

Но именно в это время, когда Русская Церковь достигла наибольшего величия, в ней совершился раскол, разделивший всех русских людей на две половины - на две Церкви. Это печальное событие произошло во второй половине XVII века в царствование Алексея Михайловича Романова и патриаршество Никона. Сторонники реформ и их последователи стали вводить в Русскую Церковь новые обряды, новые богослужебные книги и чины, устанавливать новые отношения к Церкви, а также к самой России, к русскому народу; укоренять иные понятия о благочестии, о таинствах церковных, об иерархии; навязывать русскому народу совершенно иное мировоззрение, иное мироощущение.

Всё это послужило причиной церковного раскола. Противников Никона и его новшеств стали звать оскорбительной кличкой - "раскольники", на них свалили и всю вину церковного раскола. На самом же деле противники никоновских нововведений не совершали раскола: они остались при прежней, старой вере, при древних церковных преданиях и обрядах, ни в чём не изменили своей родной Русской Церкви. Поэтому они справедливо называют себя староверами, или древлеправославными христианами. После им было присвоено и общепринято мирское (не церковное) наименование - старообрядцы, которое говорит лишь о некоторой внешности староверия и ничуть не определяет его внутренней сущности.

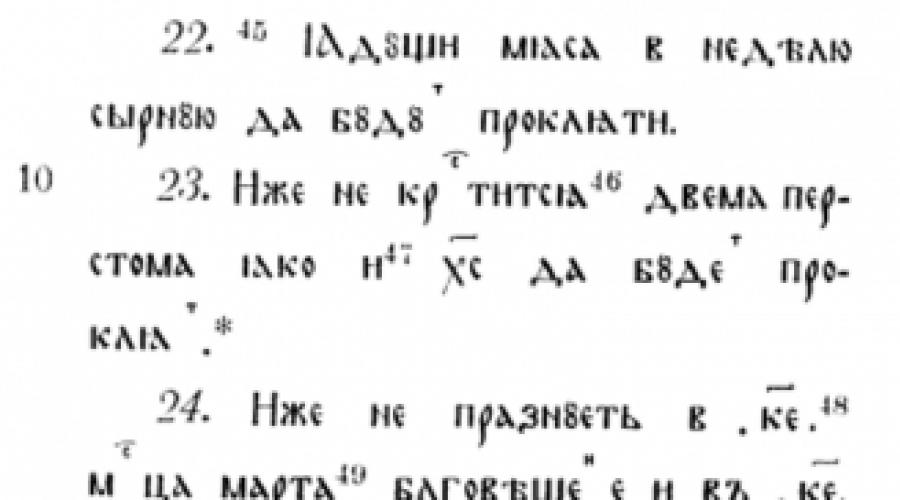

Как стали ходить против солнышка, или "против Христа"

Изменения чинов и обрядов Церкви Никон начал с упразднения двоеперстия и замены его на троеперстие, бытовавшее приблизительно с XV века в Греции. Тогда как ещё московский Стоглавый Собор (1551 год) определил: "Аще кто не знаменуется двема персты... да будет проклят". Со временем плотно вошло в практику обливательное крещение, несмотря на то, что 50-е Апостольское правило повелевает крестить только через полное погружение. Вместо сугубого (двойного) употребления слова "аллилуйя" было введено трегубое (тройное) его употребление. Крестный ход, который раньше совершался посолонь ("по солнышку", как бы за Христом, Который олицетворял Собою солнце), теперь стал совершаться наоборот (против солнца). Если раньше божественную Литургию служили на семи просфорах, то позже стали служить на пяти. Но самым страшным явлением реформы было наложение проклятий и анафем на старые чины и обряды и на придерживающихся их людей (соборы 1665-1666 гг.) Никак не ожидал православный люд, что все русские святые: Сергий Радонежский, Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний и Феодосий Печерские, Александр Невский и другие Божьи угодники, жившие до XVII века, тоже косвенно подпадут под эти клятвы. Ведь и крестились они двуперстно, и молились по-старому.

При помощи греческих духовных лиц весьма сомнительной компетенции в знании славянского языка была проведена так называемая книжная справа. Этой справе подверглись все богослужебные книги (староверы впоследствии назовут эту справу порчей). Даже имя Спасителя нашего стало писаться и произноситься по-новому. Вместо славянского написания Исус с одной буквой "и", была введена греческая форма этого имени с двумя - Иисус. Из Символа Веры, в месте, где говорится о Святом Духе, исключили слово "истинного" (старый вариант: "И в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго...")

Век семнадцатый - цепь и петля

Уже после своего ухода с патриаршего престола, находясь в монастырском заточении, Никон сам признает нецелесообразность книжной справы. Но им же запущенный безжалостный маховик раскола был уже необратим. Официальные церковная и гражданская власти не оставляли народу права выбора. Все, не приемлющие церковную реформу, объявлялись фактически вне закона. Неподчинение царской и патриаршей власти каралось ссылками, пытками и казнями. История донесла до нас имена многих страдальцев за старую веру. Но наиболее знаменитые из них - это боярыня Феодосия Морозова (преподобномученица Феодора) и священномученик протопоп Аввакум. Со временем сопротивление реформам приобрело массовый характер. Монахи Соловецкого монастыря упорно не хотели принимать новые чины и обряды и молиться по новым книгам. Они открыто выразили свой протест. На усмирение мятежа были посланы войска. Монастырь сдерживал осаду в течение восьми (!) лет, и лишь по предательству одного из монахов стрельцы, ворвавшись в стены обители, учинили над непокорной братией кровавую расправу.

Как точно скажет современный старообрядческий поэт Виталий Гриханов:

"Век семнадцатый - ловчие сети,

Век семнадцатый - цепь и петля"

Этот период можно охарактеризовать как бегство Церкви в пустыни и леса. Уходя в отдалённые места и устраивая там свои поселения, староверы пытались сохранить не только собственную жизнь, но и чистоту веры. Постепенно эти поселения преобразовывались в старообрядческие центры: среди них Стародубье (Белоруссия), Ветка (Польша), Выг, Иргиз, Керженец (кстати, отсюда ещё одно наименование староверов - кержаки). Многие восприняли эти времена как апокалипсические. Бытовало утверждение, что церковное благочестие окончательно пало, в мире воцарился антихрист, а истинного священства не осталось. Отсюда начало развиваться течение, именуемое беспоповством.

У беспоповцев не было священников и основные богослужебные чины (крещение, погребение, соборная молитва, исповедь) совершались простецами - мирянами. Другая часть старообрядцев, не признавая и не оправдывая эту крайность, согласно существующим каноническим правилам, принимала к себе тайно сочувствующее священство от патриаршей новообрядческой Церкви, тем самым сохраняя все церковные таинства, кроме хиротонии. Хиротонию, т. е. рукоположение в священный сан, мог совершать только епископ, но древлеправославных епископов к тому времени не осталось. Одни приняли патриаршие новины, другие сгинули в ссылках и тюрьмах.

Восстановление иерархии

Будучи окормляемы беглыми попами, староверы всё же желали обрести себе епископа и тем самым восстановить полноценную трёхчинную иерархию. Не доверяя российским архиереям патриаршей Церкви, старообрядцы стали искать кандидата на святительское служение на Востоке. Для этой миссии были избраны грамотные, начитанные иноки Павел (Великодворский) и Алимпий (Зверев). После многолетних поездок и депутаций, выбор пал на Босно-Сараевского митрополита Амвросия. Павел и Алимпий очень скрупулёзно изучали вопрос о крещении митрополита Амвросия, его служении и не находился ли он в запрещении. В то время, в сороковых годах XIX века, он находился в Константинополе, был за штатом и служил при Константинопольском патриархе. После многих бесед с русскими старообрядцами Амвросий, не найдя никаких еретических погрешностей в старом русском вероисповедании, не нарушая канонических правил Церкви, решается стать древлеправославным архиереем.

Поскольку в России старообрядцам запрещалось иметь собственного архиерея, то кафедру решено было утвердить на территории Австро-Венгрии в селе Белая Криница (ныне - Украина). Таким образом, в октябре 1846 года в Успенском соборе Белокриницкого монастыря совершился чин присоединения митрополита Амвросия к старообрядческой Церкви. Отсюда пошло название иерархии - Белокриницкая. Присоединился он в сущем сане митрополита вторым чином через миропомазание (в Белокриницком монастыре до сих пор сохранилось немного мира ещё дониконовского освящения).

От "золотого века" до современности

Знаменитый Высочайший УказВ России на протяжении долгого времени по отношению к старообрядцам действовали значительные ограничения и запреты. Им не дозволялось открыто исповедовать свою веру, иметь собственные учебные заведения, они не могли занимать руководящих должностей в тогдашней имперской России. Католики, протестанты, мусульмане и иудеи находились в несравнимо лучших условиях. Они обладали всеми правами граждан России, а староверы, исконно русские люди, хранители древнего благочестия, - были на своей земле изгоями. Но вот в канун Пасхи 1905 года выходит Высочайший Указ "Об укреплении начал веротерпимости", в котором, помимо прочего, император Николай II подчеркнул, что старообрядцы "искони известны своею непоколебимою преданностью престолу".

С этого времени начинается так называемый "золотой" период старообрядчества. Активизируется приходская и общественная деятельность, учреждаются новые архиерейские кафедры, открываются учебные заведения. Только за двенадцать лет (до 1917 года) в России строится более тысячи старообрядческих храмов. Всё это происходит благодаря колоссальному потенциалу, нерастраченному за годы вековых гонений, благодаря природному трудолюбию, смекалке и приобретённому опыту выживания в тяжелейших условиях.

Несмотря на благосклонность царской власти, синодальная Церковь не стремилась признать старообрядцев. Лишь в 1929 году Синод постановил упразднить все клятвы на старые обряды "яко не бывшие", а сами обряды были признаны спасительными и благочестивыми. В 1971 году на поместном соборе РПЦ это постановление было подтверждено.

Церковный раскол стал одним из основных для России событий 17 века. Этот процесс серьезно повлиял на последующее формирование мировоззрения русского народа. В качестве главной причины церковного раскола ученые называют политическую ситуацию, сформировавшуюся в 17 веке. А церковные разногласия относят к ряду причин второстепенных.

Царь Михаил, основатель династии Романовых и его сын Алексей занимались восстановлением хозяйства страны, которое подверглось разорению в период Смуты. Укреплялась государственная власть, появились первые мануфактуры, восстанавливалась внешняя торговля. В тот же период происходило законодательное оформление крепостного права.

Несмотря на то, что в начале Романовы проводили довольно осторожную политику, уже в планы Алексея, прозванного Тишайшим, входило объединение живущих на Балканах и территории Восточной Европы православных народов. Именно это привело патриарха и царя к достаточно непростой идеологической проблеме. По традиции в России крестились двумя перстами. А подавляющее большинство православных народов в соответствии с греческими нововведениями, тремя. Существовало только два возможных выхода: подчиниться канону или навязать собственные традиции остальным. Алексей и Патриарх Никон начали действовать по второму варианту. Единая идеология была необходима в силу идущей в тот период централизации власти и концепции «Третьего Рима». Все это стало предпосылкой к проведению реформы, которая расколола российское общество на очень долгий срок. Большое количество разночтений в церковных книгах, разные трактовки обрядов – все это требовалось привести к единообразию. Стоит отметить, что о необходимости исправления церковных книг говорили наряду с церковными и светские власти.

Теснейшим образом связано имя патриарха Никона и церковный раскол. Никон обладал не только умом, но и любовью к роскоши, власти. Он стал главой церкви только после личной просьбы русского царя Алексея Михайловича.

Церковная реформа 1652 года положила начало расколу в церкви. Все предложенные изменения были одобрены на церковном соборе 1654 года (например, троеперстие). Однако слишком резкий переход к новым обычаям привел к появлению немалого количества противников нововведений. Оппозиция сформировалась и при дворе. Переоценивший свое влияние на царя патриарх попал в опалу в 1658 году. Уход Никона был демонстративным.

Сохранив свои богатства и почести, Никон все же, был лишен всякой власти. В 1666 году на Соборе при участии патриархов Антиохийского и Александрийского с Никона сняли клобук. После этого бывший патриарх был сослан на Белое озеро, в Ферапонтов монастырь. Нужно сказать, что там Никон вел далеко не бедную жизнь. Низложение Никона стало важным этапом церковного раскола 17 века.

Тот же собор 1666 года одобрил еще раз все введенные изменения, объявив их делом церкви. Все не подчинившиеся объявлялись еретиками. В церковный раскол в России произошло еще одно значимое событие – Соловецкое восстание 1667 – 76 годов. Все восставшие в итоге были либо сосланы, либо казнены. В заключение следует отметить, что после Никона уже ни один патриарх не претендовал на высшую власть в стране.

Карьера московского патриарха Никона сложилась очень стремительно. За довольно короткий срок сын крестьянина, принявший постриг в монахи на стал игуменом местного монастыря. Затем, подружившись с Алексеем Михайловичем, правящим царем, он становится игуменом уже московского Новоспасского монастыря. После двухлетнего пребывания Новгородским митрополитом его избирают патриархом московским.

Его стремления были направлены на превращение русской церкви в центр православия для всего мира. Реформы в первую очередь коснулись унификации обрядов и установления одинаковой церковной службы во всех храмах. За образец Никон взял обряды и правила греческой церкви. Нововведения сопровождались массовым недовольством народа. В результате произошел 17 века.

Противники Никона - старообрядцы - не желали принимать новые правила, они призывали вернуться к порядкам, принятым до реформы. Среди приверженцев прежнего устоя особо выделялся протопоп Аввакум. Разногласия, результатом которых стал церковный раскол 17 века, заключались в споре о том, по греческому или по русскому образцу унифицировать служебные церковные книги. Также не могли прийти к единому мнению о том, тремя или двумя перстами креститься, по солнечному ходу или же против него совершать крестный ход. Но это только внешние причины церковного раскола. Основным препятствием для Никона стали козни православных иерархов и бояр, которые беспокоились, что перемены повлекут за собой упадок среди населения авторитета церкви, а значит, и их авторитета и власти. Страстными проповедями учителя-раскольники увлекали за собой немалое количество крестьян. Они бежали в Сибирь, на Урал, на Север и там образовывали поселения старообрядцев. Простой народ связывал ухудшение своей жизни с преобразованиями Никона. Таким образом, церковный раскол 17 века стал и своеобразной формой народного протеста.

Самая мощная его волна прокатилась в 1668-1676 годах, когда произошло Эта обитель имела толстые стены и большой запас продовольствия, что привлекало противников реформ. Они стекались сюда со всех концов России. Здесь же прятались и разинцы. Восемь лет 600 человек держались в крепости. И все же нашелся предатель, который впустил войска царя в монастырь через тайный лаз. В результате в живых осталось только 50 защитников обители.

Протопопа Аввакума и его единомышленников сослали в Пустозерск. Там они 14 лет провели в земляной тюрьме, а затем были заживо сожжены. С тех пор старообрядцы стали подвергать себя самосожжению в знак несогласия с реформами Антихриста - нового патриарха.

Сам Никон, по вине которого и случился церковный раскол 17 века, имел не менее трагичную судьбу. А все потому, что он слишком много на себя взял, слишком много себе позволил. Никон получил наконец-то желанный титул «великого государя» и, заявив, что желает быть патриархом всей Руси, а не Москвы, демонстративно покинул столицу в 1658 году. Через восемь лет, в 1666 году, на церковном соборе при участии Антиохийского и Александрийского патриархов, которые к тому же имели все полномочия еще и от патриархов Иерусалима и Константинополя, сместили с поста патриарха Никона. Он был отправлен в что под Вологдой, в ссылку. Оттуда Никон вернулся уже после кончины царя Алексея Михайловича. Умер бывший патриарх в 1681 году недалеко от Ярославля, а похоронен был в городе Истра в Воскресенском по его же плану когда-то и построенному.

Религиозный кризис в стране, а также недовольство народа по другим вопросам требовали немедленных перемен, соответствующих вызову времени. И ответом на эти требования стали в начале 18 века.

С чего все началось?

О необходимости церковной реформы в России начали говорить еще в 1640 годы. Тогда в Москве появился «кружок ревнителей благочестия», участники которого выступали за унификацию церковных текстов в богослужении. В церковных книгах были значительные разночтения, произошедшие зачастую из-за ошибок переписчиков. Но члены кружка не могли прийти к единому мнению относительно вопроса, на основе каких книг вносить изменения. Одна часть предлагали в качестве образца взять древнерусские церковные книги, а другая часть предлагала брать за основу греческие книги.

В разрешении этой дилеммы роль сыграли несколько факторов. К тому времени уже централизованное русское государство требовало унификации всех церковных правил и обрядов. А стремление государства упрочить свое международное положение среди православных стран сыграло в пользу выбора унификации по образцу греческих книг. Кроме того, в правительственных кругах была популярна теория о Москве как о Третьем Риме, которая была выдвинута еще при Иване Грозном псковским старцем Филофеем. Согласно этой теории, после христианского раскола 1054 года центром Православной церкви стал Константинополь, а после его падения в 1453 году на этот статус имеет право Москва. Но для подтверждения этого статуса была необходима поддержка греческой церкви. А для этого надо было проводить богослужение по греческим правилам.

Историки также обращают внимание на желание государства стабилизировать внутриполитическую обстановку с помощью этой реформы. Установления единообразия правил церковной жизни, по мнению власти, становилось важным инструментом поддержания национального единства в государстве, которое еще недавно пришло в себя после смутного времени и иностранной интервенции. Кроме того, в 1654 году по решению Переяславской рады к Российскому государству присоединилась Украина, где православная литургия проводилась по греческим канонам. Унификация способствовала объединению Малороссии с Россией.

Переяславская рада. 8 января 1654 г.

Переяславская рада. 8 января 1654 г.

«Собиный друг» царя

Церковный раскол связан с именем патриарха Никона, в миру известного как Никита Минин. Родился будущий патриарх в 1605 году в семье мордовского крестьянина в селе Вельдеманово Нижегородской губернии. По воле родителей он стал священнослужителем и на этом поприще сделал блестящую карьеру. В 38 лет он получил высокий духовный сан игумена Кожеозерского монастыря в Архангельской губернии, а через три года уже стал архимандритом Московского Новоспасского монастыря. Карьера его пошла в гору после того, как в 1646 году, будучи игуменом Кожеозерского монастыря приехал по монастырским делам в Москву и был представлен царю Алексею Михайловичу. Семнадцатилетнему государю понравился игумен и он оставил Никона при дворе и впоследствии способствовал получению им сана Новгородского митрополита. Но в 1651 году Никона вернули в Москву и с этого момента влияние его на царя только возрастало. Через год он при поддержке государя стал патриархом после смерти патриарха Иосифа. С этого времени церковная реформа шла при полном участии и непосредственном руководстве Никона. Влияние Никона на царя было настолько велико, что царь называл его «собиным (особенным) другом».

Патриарх Никон

Патриарх Никон

Суть реформ

Получив полную поддержку царя, патриарх смело проводил церковную реформу. Главные обрядовые изменения были в следующем:

Крещение не двумя, а тремя перстами. Это нововведение вызвало особенно противодействие сторонников старых обрядов.

Замена земных поклонов поясными;

Написание «Иисус» вместо «Исус»;

Движение верующих в церкви мимо алтаря не по солнцу, а против него;

Сокращение просфор (богослужебный хлеб) для литургии;

Произношение «Аллилуйа» в церковном пении три раза вместо двух.

Изменения были внесены и в некоторые правила иконописи. Все книги и иконы, написанные по старым образцам, подлежали уничтожению.

Реформы Никона встретили жесткое сопротивление со стороны определенной части духовенства, что впоследствии привело к глубокому расколу. Наиболее упорными и последовательными противниками Никона стали члены «кружка ревнителей благочестия», куда раньше входил сам Никон. Они говорили, что недопустимо введение «латинства», потому что греческую церковь в России считали «испорченной» еще со времен Флорентийской унии 1439 года, которую впоследствии отказались принять православные христиане. Для верующих нововведения Никона выглядели, как серьезное отступление от традиционного канона, богохульством. Так, крестное знамение, совершаемое новым способом, расценивалось, как неуважение к самому Господу. Ведь из трех пальцев получался «кукиш Богу».

Возникновение раскола и движения старообрядчества

Однако Никон при поддержке царя последовательно и жестко продолжал проводить реформы. На Московском соборе 1656 года анафеме были преданы те, кто держался двуперстного крестного знамения. Противники реформ Никона отлучались от церкви. Но жесткость и упорство патриарха вызывали лишь ожесточение у противников реформ. Преследуемые царскими войсками, они скрывались на окраинах страны, в труднодоступных лесах Севера, Сибири и Урала. Здесь они создавали свои старообрядческие поселения и продолжали молиться по-старому. Широко известны в истории случаи, когда при приближении карательных отрядов царя, они устраивали самосожжение, получившее название «гарь».

Примером стойкости перед давлением государственных реформ стало сопротивление монахов Соловецкого монастыря. Они оказывали сопротивление вплоть до 1676 года и выдерживали осаду царских войск. Они считали, что царь Алексей Михайлович стал слугой Антихриста. Именно в этом большинство историков видят причины фанатичного упорства сторонников раскола. Они были уверены, что Никон с его учением является порождением сатаны.

Осада Соловецкого монастыря войском воеводы Ивана Мещеринова

Осада Соловецкого монастыря войском воеводы Ивана Мещеринова

Но в этом сопротивлении историки видят и социальные причины. Большинство раскольников были крестьяне, которые таким образом не только шли за правой верой, но и освобождались в скитах от поборов помещиков. Было среди раскольников и много духовных лиц, которые не могли смириться с новыми правилами. Для них признание нововведение означало, что всю прежнюю жизнь они прожили неправильно, с чем они не могли согласиться. Были среди них посадские люди и купцы, которые конкурировали с монастырями, которые активно занимались торговлей и промыслами. Они считали, что духовенство вторгается в их сферу и все, что шло от патриарха, они принимали как зло.

Среди старообрядцев были и представители господствующих слоев, например боярыня Морозова и княгиня Урусова. Но это, скорее, единичные случаи. Но самым известным противником никонианства стал протопоп Аввакум, проповедник и известный публицист, бывший участник кружка «ревнителей благочестия». Он был священником при дворе, но когда отказался от новой религии, подвергся жестоким гонениям, пережил ссылку и страдания, смерть детей. Тем не менее Аввакум не отказался от религии и впоследствии был заживо сожжен в «земляной тюрьме» после 14 лет заключения. Для старообрядцев главным литературным произведением стало написанное им «Житие».

По оценкам разных исследователей, во второй половине XVII века в раскольниках оказались от 40 до 50% населения страны того времени. Это как минимум 7−8 миллионов человек. В XVIII веке старообрядцев насчитывалось в пределах трети всего населения.

Протопоп Аввакум

Протопоп Аввакум

Размолвка царя и Никона

Амбиции и властность патриарха Никона, его бескомпромиссность и стремление ставить церковную власть выше светской, вскоре стали тяготить Алексея Михайловича. Никон активно вмешивался в светские дела, и в 1658 году царь потребовал, чтобы патриарх больше не именовался великим государем. Тогда Никон в знак протеста уехал в Новоиерусалимский монастырь. Он думал, что царь уступит, но этого не произошло. Более того, Алексей Михайлович потребовал, чтобы Никон сложил полномочия патриарха. Но лишить его патриаршества он не мог. Не мог и церковный собор. Отстранить патриарха смогли только в 1666 году на Московском соборе, где участвовали два вселенских патриарха - антиохийский и александрийский. Собор поддержал царя и лишил Никона патриаршего сана. Он был заключен в монастырскую тюрьму, где умер в 1681 году.

Отстранением Никона реформы не были свернуты. Тот же Церковный собор официально утвердил новые обряды, а старообрядцев объявил еретиками. Репрессии в отношении приверженцев «старой веры» продолжились с новой силой.

Царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший)

Царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший)

Итоги и значение раскола

Безусловно, церковный раскол стал национальной трагедией для русского народа. Перестало существовать духовное единение народа и впервые в истории государства возникает вражда на религиозной почве. Впоследствии усилилась социальная разобщенность среди населения.

Распад этого царско-патриаршеского дуэта и дальнейшее заточение патриарха положило начало тому, что впредь дела церковные стали вторичны, а дела государственные - первичны. Это считается началом процесса подчинения церкви государству. Впоследствии, во времена Петра I, процесс продолжился ликвидацией патриаршества и созданием Синода, который возглавлял назначаемый царем светский чиновник.

Некоторые историки в реформах Никона и последовавшем за ним расколе усматривают и положительный итог. Так, по их мнению, произошло укрепление международного положения России и ее связей со странами православного мира. Кроме того, появившееся старообрядческое движение внесло вклад в развитие русского искусства. Они создали ряд духовных центров, свою иконописную школу, сохранили древнерусские традиции книгописания и знаменного пения.

Падение некогда могущественной византийской империи, превращение ее столицы Константинополя из столпа христианской православной церкви в центр враждебной ей религии, привело к тому, что у русской православной церкви появился реальный шанс возглавить православное христианство. Поэтому, начиная с 15 века, после принятия Флорентийской унии, Россия начинает именовать себя “третьим Римом”. Для того чтобы соответствовать этим заявленным стандартам, Русская православная церковь в XVII веке была вынуждена провести церковную реформу.

Автором этой церковной реформы, которая привела к расколу среди православного русского народа, принято считать патриарха Никона. Но без сомнения, русские цари из династии Романовых внесли свою лепту в церковный раскол, который стал бедствием для всего русского народа почти на три века, и не преодолен окончательно по сегодняшний день.

Церковная реформа патриарха Никона

Церковная реформа патриарха Никона в Российском государстве 17 века - это целый комплекс мер, который состоял как из канонических, так и административных актов. Они были одновременно предприняты Русской православной церковью и Московским государством. Суть церковной реформы заключалась в изменениях богослужебной традиции, которая неизменно соблюдалась со времен принятия христианства. Ученые богословы - греки при посещении служб русской православной церкви, неоднократно указывали на несоответствии церковных канонов Московской церкви греческим обычаям.

Наиболее явные разногласия были в традиции осенять себя крестным знамением, произносить аллилуйю во время молитвы и порядке совершения крестного хода. Русская православная церковь придерживалась традиции осенять себя двумя перстами - греки крестились троеперстно. Крестный ход русские священники осуществляли по солнцу, а греческие - наоборот. Много ошибок греки - богословы обнаружили в русских богослужебных книгах. Все эти ошибки и разногласия должны были быть исправлены в результате реформы. Они и были исправлены, только это не произошло безболезненно и просто.

Раскол в Русской православной церкви

В 1652 году состоялся Стоглавый собор, который утвердил новые церковные обряды. С момента проведения собора священники должны были творить церковную службу по новым книгам и применяя новые обряды. Старые священные книги, по которым несколько веков молился весь православный русский народ, нужно было изъять. Изъятию, читай уничтожению, подлежали также и привычные иконы с изображением Христа и Богоматери, так как руки их были сложены в двуперстное крещение. Для простого православного народа, да и не только, это было дико и кощунственно! Как можно было выбросить икону, на которую молилось несколько поколений! Каково было чувствовать себя безбожниками и еретиками тем, кто считал себя истинно верующим православным человеком и всю жизнь жил по привычным и необходимым законам Божьим!

В 1652 году состоялся Стоглавый собор, который утвердил новые церковные обряды. С момента проведения собора священники должны были творить церковную службу по новым книгам и применяя новые обряды. Старые священные книги, по которым несколько веков молился весь православный русский народ, нужно было изъять. Изъятию, читай уничтожению, подлежали также и привычные иконы с изображением Христа и Богоматери, так как руки их были сложены в двуперстное крещение. Для простого православного народа, да и не только, это было дико и кощунственно! Как можно было выбросить икону, на которую молилось несколько поколений! Каково было чувствовать себя безбожниками и еретиками тем, кто считал себя истинно верующим православным человеком и всю жизнь жил по привычным и необходимым законам Божьим!

А ведь своим специальным указом указал, всех, кто не будет подчиняться нововведениям, считать еретиками, отлучать от церкви и предавать анафеме. Грубость, резкость, нетерпимость патриарха Никона привела к недовольству значительной части среди священнослужителей и мирян, которые были готовы на восстания, уход в леса и самосожжения, только бы не подчиняться реформаторским нововведениям.

В 1667 году состоялся Большой Московский Собор, который осудил и низложил патриарха Никона за его самовольное оставление кафедры в 1658 году, но утвердил все реформы церкви и предал анафеме тех, кто противился ее проведению. Государство поддержало церковную реформу Русской церкви в редакции 1667 года. Все противники реформы стали именоваться старообрядцами и раскольниками, и подлежали преследованию.