Погребальный обряд древних славян. Древнеславянские похороны. Погребения у славян. Подготовка к похоронам

Читайте также

Похоронные обряды древних славян это довольно сложная тема, по теме которой написана не одна книга. Воочию никто из нас не видел, как это происходило, но на наше счастье осталось немало свидетельств тех событий. Это свидетельства и иностранных авторов, которые посещали далёкие северные страны, населённые языческими народами, и христианских летописцев, а также народные сказания и былины, раскопки археологов. Всё это даёт нам право с какой-то степенью уверенности говорить о том, что мы знаем, как это происходило у наших предков. В этой статье мы в довольно кратком и сжатом виде попытаемся узнать всё о том, как совершались похоронные обряды всего тысячу лет назад.

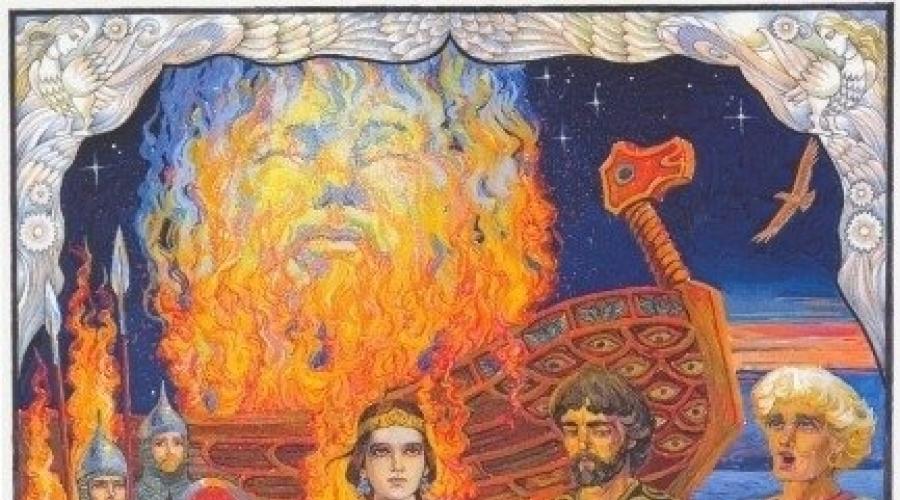

Сразу стоит сказать о том, что славяне-язычники, которые жили на просторах древней Руси, были огнепоклонниками. В связи с этим фактом, большинство похоронных обрядов – это трупосожжение или кремация. Считалось, что при помощи огня, который взметается на большую высоту (а костры для кремации зачастую были очень большими), душа попадала прямо в царство мёртвых. Также важным атрибутом на похоронах была лодка. Это связано с верованиями и мифологией славян, где говорится о том, что в ином мире, в Нави, душа умершего должна пересечь реку Смородину, что бы попасть непосредственно в то место, где ей и должно оказаться. В некоторых преданиях мы можем встретить, что душа пересекает реку по Калинову мосту, но всё же покойников сжигали именно в лодке.

Кстати, стоит сказать, что современный гроб для погребения – это именно видоизменённая, упрощённая лодка, традиция хоронить в которой пришла к нам из глубины веков.

Попытаемся представить, как же выглядел такой обряд.

Возьмём для примера похороны обычного человека. К самому костру умершего человека доставляли либо на санях, либо в ладье, лодке. Для проведения ритуала сожжения выкладывался костёр, который называется Крада, в виде прямоугольника, высотой по плечи человека, иногда ниже, иногда выше. При этом использовались берёзовые или дубовые дрова, либо все вместе. Берёза, кроме того, что является священным деревом, как известно ещё и очень хорошо горит, а дуб является Божественным деревом, деревом Перуна, что придаёт похоронному обряду особую значимость и покровительство высших Богов оставившей тело душе. Внутренность крады набивается соломой и ветками, что бы огонь мог легко воспламениться и поджечь дрова. Рядом с покойником, которого кладут в центр на специальном настиле, либо в настоящей лодке, либо в импровизированной лодке, кладут поминальную еду, необходимые в загробном мире вещи, амулеты и обереги. В погребальный костёр часто клали крылья птиц, что бы помочь душе взлететь на небо. Судя по многочисленным раскопкам, количество и разнообразие предметов, которые кладут рядом с покойником, различаются в зависимости от племени и места обитания, так что не будем на этом зацикливаться, так как получиться очень долго и довольно скучно.

Краду с умершим поджигает жрец или волхв на закате дня. То, что кремация происходит на закате, также очень символично. Во-первых, закат дня, как и закат жизни. Во-вторых, по верованиям древних славян, солнце на ночь уходит в загробный мир Навь и тем самым забирает вместе с собой душу умершего человека. В-третьих, считается, что на закате душа может увидеть свет заходящего солнца и в принципе понять куда ей держать путь. По периметру костра выкладывалась ограда со снопами сена, которую также поджигали. Есть два варианта объяснения горящей ограды: 1. Так славяне закрывали пламенем тело сгоравшего в костре от взглядов; 2. Горящая ограда бы ещё и оградой в сакральном смысле, которая разграничивала мир мёртвых и мир живых и была аналогом легендарной горящей реки в ином мире. Так же отмечается, что вместе с телом человека сжигали тела домашних животных и диких – птицу, медведя, зайца и т.д.

Во время сжигания читаются специальные ритуальные молитвы и песнопения. Проводились Стравы – пир по умершему, и Тризны – похоронные ритуалы и боевые игрища. Поднявшийся к самому небу огонь означает, что душа человека поднялась в Сваргу и оставила на земле только свои останки. После того, как огонь прогорит (либо с утра), люди собирают кости и пепел (хотя, к примеру, северяне не собирали останки, а насыпали сверху холм, на котором устраивали тризну) в глиняный горшок (горшок для еды или в специальную урну) и ставят в специальной «избушке на столбе», импровизированном маленьком домике на высокой палке. Некоторые описания сего действа опускают упоминание избушек и говорят о том, что сосуд с пеплом ставили просто на столб у дороги. Такие избушки с останками ставились на пути из селения к закату солнца прямо по дороге. В некоторых районах России обычай ставить домики прямо на могилах сохранялся аж до 20 века. Некоторые исследователи, например В. 3. Завитневич, находят и указывают на то, что столбы с урнами ставились и на самом месте сожжения.

Во время сжигания читаются специальные ритуальные молитвы и песнопения. Проводились Стравы – пир по умершему, и Тризны – похоронные ритуалы и боевые игрища. Поднявшийся к самому небу огонь означает, что душа человека поднялась в Сваргу и оставила на земле только свои останки. После того, как огонь прогорит (либо с утра), люди собирают кости и пепел (хотя, к примеру, северяне не собирали останки, а насыпали сверху холм, на котором устраивали тризну) в глиняный горшок (горшок для еды или в специальную урну) и ставят в специальной «избушке на столбе», импровизированном маленьком домике на высокой палке. Некоторые описания сего действа опускают упоминание избушек и говорят о том, что сосуд с пеплом ставили просто на столб у дороги. Такие избушки с останками ставились на пути из селения к закату солнца прямо по дороге. В некоторых районах России обычай ставить домики прямо на могилах сохранялся аж до 20 века. Некоторые исследователи, например В. 3. Завитневич, находят и указывают на то, что столбы с урнами ставились и на самом месте сожжения.

Помещение праха умершего на столбах является данью традициям и поверьям. Так, столбы считались границей между живым и мёртвым миром. Возле этих столбов оставлялась посуда, которая использовалась во время похоронного обряда . Рядом с этими столбами или прямо на столбах обитали сами души. Что бы им было удобно и уютно, у домиков с прахом имелась крыша. Даже когда людей стали хоронить в земле, на кладбищах всё равно ставили столбы с крышами, затем они сменились христианскими крестами, на вершине которых ставились крыши, что можно и сейчас видеть на старинных кладбищах и могилах которым не одна сотня лет. Сейчас такой традиции нет, а ставится просто голый крест. В некоторых местах такие постройки называются – Голубец, из других источников мы можем понять, что надстройка называлась Бдын.

Домовины на столбах выглядели примерно так: деревянный срубный домик размерами 1.5 на 2 метра. У него была двухскатная крыша с маленьким оконцем. Четвёртой стены в домине по видимому не было и делалось это для того, что приходящие на поминки/поминовения, могли ставить внутрь приношения. Надо признаться, что именно такой способ захоронения принёс современным учёным массу проблем, так как от них практически ничего не осталось. Они сгнивали, разрушались от времени или уничтожались другими народами, которые прибывали на новое место жительства, вытесняли или заменяли коренных жителей. Для них чужие предки казались враждебными, поэтому их просто сносили. Если подземные могилы-захоронения выкапывать вряд ли кто бы стал в силу разных причин, начиная от простой – трудозатратной и заканчивая суеверными, то снести столбы, сжечь или отвести подальше от селения не представляло никаких проблем.

Столб также может отнести нас к архаичному прошлому наших предков. Ещё до того, как трупы стали сжигать, людей хоронили на деревьях. Такие деревья были прообразом «мирового дерева», которое не только соединяло мир живых и мир мёртвых, Богов, но и выполняло множество других функций, таких как поддержание небесного свода, функции главной оси мироздания и т.д. Позднее, вместо дерева стал использоваться столб, который, по всей видимости, продолжал роль Мирового Дерева. При помощи Мирового Древа (столба) душа умершего могла подняться вверх в мир мёртвых и спуститься обратно. Стоит также отметить, что одним из мест, по предположениям древних славян, куда отправлялись души после смерти, являлась Луна. Возможно, они считали, что именно там и находятся Долина Мёртвых. Вообще, планеты, звёзды, космические тела представлялись древним славянам Богами и душами предков. Так Млечный Путь называли не иначе как «Дорожка умерших, идущих на вечное житьё». Столб с прахом мог ещё и означать – нахождение души умершего на небе.

Столб также может отнести нас к архаичному прошлому наших предков. Ещё до того, как трупы стали сжигать, людей хоронили на деревьях. Такие деревья были прообразом «мирового дерева», которое не только соединяло мир живых и мир мёртвых, Богов, но и выполняло множество других функций, таких как поддержание небесного свода, функции главной оси мироздания и т.д. Позднее, вместо дерева стал использоваться столб, который, по всей видимости, продолжал роль Мирового Дерева. При помощи Мирового Древа (столба) душа умершего могла подняться вверх в мир мёртвых и спуститься обратно. Стоит также отметить, что одним из мест, по предположениям древних славян, куда отправлялись души после смерти, являлась Луна. Возможно, они считали, что именно там и находятся Долина Мёртвых. Вообще, планеты, звёзды, космические тела представлялись древним славянам Богами и душами предков. Так Млечный Путь называли не иначе как «Дорожка умерших, идущих на вечное житьё». Столб с прахом мог ещё и означать – нахождение души умершего на небе.

Некоторые из дошедших до нас летописей рассказывают и о других подробностях. Так, к примеру, в летописи, в которой рассказывается, как княгиня Ольга хоронила своего мужа, прямо говорится о том, что в этот день пили очень много мёда (хмельной напиток), совершали тризны, пели специальные песни, и свершали так называемое «бдение», когда в похоронную ночь не ложилось спать большое количество людей. Хотя, вероятно, это могло зависеть от статуса умершего. Над прахом умершего насыпали курган, величина которого также зависела от статуса покойного. При раскопках погребального кострища Чёрной Могилы, археологи обнаружили большой железный котёл, в котором находились пережженные бараньи и птичьи кости, клочья бараньей шерсти, а поверх этого лежала баранья голова. Возле котла были обнаружены два жертвенных ножа, которые назывались скрамасексы. Раскопки в Гнездове рисуют историкам следующую картину этого процесса: после сожжения трупов, резался баран, кости и конечности которого помещали в котёл. Котёл ставили на огнище, а рядом с ним три урны с человеческими останками.

Из других источников можно узнать о таком обряде, как вынос покойного из дома необычным путём. Чаще всего для этого разбирали часть стены, а потом закладывали обратно. Делалось это для того, что бы душа умершего не смогла найти дорогу домой и не тревожила живых людей. Кладбище считалось не только местом захоронения ушедших людей, но и святилищем. Здесь регулярно проводили обряды, ритуалы и праздники, которые, так или иначе, относились к культу предков. Урну с прахом ставили не только на столб, но, как говорят находки археологов, в выложенное кольцо из камней. По некоторым предположениям, кольцо из камней – это жертва Перуну, которого люди молили принять душу усопшего в лучший мир. Такие образования из камней сложенных в круг, где в центре покоиться сосуд с прахом, находят во многих курганах и захоронениях древних славян бывших ещё язычниками.

Ибн Фадлан в своей «Записке» рассказывает о таком способе погребения. Сооружалась ладья, на которой устанавливается шатёр (возможно речь идёт о деревянном срубе), в котором и находится тело покойного, специальным образом обработанное мёдом. Вместе с ним клали различную утварь, украшения, оружие и т.д. Несколько дней люди веселились вокруг этой ладьи, пили хмельные напитки, ели, пели песни. Закалывалось два быка и несколько овец прямо на ладье. Ко всему прочему, стоит сказать, что Ибн Фадлан описывает такую вещь, как выбор жертвы – девушки, которая добровольно соглашается последовать в иной мир вместе с покойным, что являлся человеком очень высокого статуса. Девушка несколько дней веселилась вместе с другими, потом ей перерезали горло и ложили рядом с покойным (возможно, Ибн Фадлан, как и в случае с баней, которую посчитали местом, где люди себя истязают, не всё так понял и принял за кровавый ритуал нечто совсем другое). После это ладью поджигали, а после того как всё прогорело, насыпали сверху большой курган с деревянным столбом на вершине (видимо всё тот же столб Бдын – аналог Мирового Древа).

Однако кремация умерших людей не была единственным способом хоронить покойников. Умерших людей хоронили и в земле. Делали это не в положении спящего человека, а в позе эмбриона. Этот обычай относит нас к верованиям в переселение душ. Человек приходит в этот мир в позе эмбриона в материнском чреве и закапывается в землю после смерти в позе эмбриона, что бы он смог поскорее найти себе новую мать и вновь родится на свет. Что бы тело принимало нужную позу, его искусственно связывали. Таким образом, вера в реинкарнацию полагала, что душа не улетала на небо или в мир Богов, долину духов и т.д., а перерождалась в новом теле, создавая, известный нам по индуистским верованиям, круг перерождений. Такой способ погребения предшествовал эпохе трупосожжения и существовал в бронзовом и железном веках. Одни из последних захоронений в форме эмбриона фиксируются VI в. до нашей эры. Уже вслед за этим, (некоторые исследователи утверждают, что кремация появилась во II тыс. до нашей эры) пришла форма похорон – кремации и сменилась она следующим способом уже только после христианизации Руси.

На смену эмбриональной форме захоронения (и после эпохи трупосожжения) приходит другая форма. Теперь покойников стали хоронить в вытянутом положении, лицом вверх. Таким образом, создавалось представление, что умерший «спит», а его душа в это время отправилась в другое место. Есть несколько находок парных захоронений, где вместе лежат мужчина и женщина, видимо умерший мужичина и женщина, которая пожелала разделить смерть со своим мужем или хозяином. Естественно, что мужчин хоронили в зависимости от их положения в обществе – богато или бедно, воинов с оружием; молодых девушек хоронили скромно с небольшим ассортиментом украшений, так же скромно хоронили пожилых и старых женщин, которые ушли на тот свет в своё время, а вот взрослых женщин, которые были в самом расцвете сил, хоронили с особыми почестями, в богатой одежде, зачастую в подвенечном платье и массой украшений, оберегов, амулетов и различной бытовой и ритуальной утварью.

Есть упоминание о том, что в могилу покойному клали верёвочную лестницу, видимо по аналогии с лодкой, при помощи которой душа могла добраться в мир мёртвых. Но это уже более поздний обычай. Если раньше, что бы перейти в загробный мир, душе необходимо было пересечь реку Смородину, то в более поздней интерпретации загробных похождений, душе нужно было забраться на небо при помощи лестницы. Хотя, если судить по архаичному Мировому Древу, верёвочная лестница может быть откликом более древних верований, чем даже ладья.

Но возвратимся к кремации. Кроме того, что прах умерших ставили на столбы, в древней традиции присутствовал и обычай хоронить урну с прахом в земле. Археологи, которые натыкались на такие захоронения, отмечают, что ямы для таких урн чаще всего были овальными и совсем небольшими, размером только для того, что бы в них поместилась собственно сама урна и несколько вещей. Иногда вместе с урнами ложили посуду с едой и питьём – горшки, миски, кружки и т.д., украшения, пряслица, а в некоторых случаях оружие, топоры и другие предметы, что явно говорит о том, что славяне верили – в загробной жизни душе понадобятся все эти вещи и она сможет ими воспользоваться по предназначению. Стоит также отметить, что более богатые вещи находят в могилах, где покоиться само тело, а не прах. По видимому, человек, который не превратился в пепел, а выглядит совсем как спящий, заслуживал особого внимания и почитания у живых людей и представлялся входящим в загробный мир точно таким же, как и при жизни, поэтому ему были необходимы те же вещи, что и при жизни. Тело же, которое превратилось в угли и пепел больше не сохраняло никаких черт некогда живущего человека, а душа представлялась совершенно отдельным существом вряд ли даже похожим на физическое тело, что, соответственно, освобождало её от ряда надобностей, которые были присущи ей при земной жизни.

Завершающей стадией похорон были поминки – обильное угощение.

Похоронный обряд

Еще со времен пастушеского быта и вплоть до принятия христианства наиболее распространенной формой погребения было курганное.

Хороня умерших, славяне клали с мужчиной оружие, конскую упряжь, убитых коней, собак, с женщиной клали серпы, сосуды, зерно, убитую скотину и домашнюю птицу. Люди думали, что отправля ют его на новое житье, подобно настоящему, но еще худшее. Поэтому снаряжали покойника в наилучшее убранство и клали с ним в могилу все, что ему необходимо было и при жизни.

Тела умерших возлагали на краду (костер), веря, что с пламенем их души попадут сразу в небесный мир.

Когда хоронили знатного человека, вместе с ним убивали несколько его слуг, причем только единоверцев – славян, а не иноземцев. Вслед за умершим супругом отправляли и одну из его жен – ту, которая добровольно соглашалась сопровождать мужа в загробный мир. Готовясь к смерти, она наряжалась в лучшие одежды, пировала и веселилась, радуясь будущей счастливой жизни в небесном мире.

Во время погребальной церемонии женщину подносили к воротам, за которыми на дровах лежало тело ее мужа, поднимали над воротами, и она восклицала, что видит своих умерших родичей и велит поскорее вести ее к ним.

Похороны завершались стравой – пиром-поминками и тризной – воинскими состязаниями. И то, и другое символизировало расцвет жизни, противопоставляло живых умершим.

Обычай обильного угощения на поминках дожил до наших дней.

На протяжении длительного периода сильно колебалось соотношение двух основных видов погребального обряда – сожжения и трупоположения.

Обычный тип русского погоста

Часто хоронили или сжигали в лодке (пережиток водяного погребения). У древних арийских народов было в обычае спускать трупы на лодках либо на плотике по воде. Память об этом методе сохранилась у русов, нормандских германцев при похоронах, которые обрисовали очевидцы.

Позднее самая форма так называемых колод (гробов) была похожа на лодку.

У старых родственных нам народов воспоминание о погребении такового рода хранилось на их монументах, где изображалась лодка.

В зимнее время племена, зашедшие на север, не могли по воде спускать покойников, а потому и обычай у них стал другой: там запрягали в сани необъезженных коней либо оленей и, положив на них лодку с покойником либо просто покойника, спроваживали его таковым образом в неизвестную даль, в неизвестную новую жизнь.

Память о похоронах такого рода сохранилась до позднейшего времени в старых наших ритуалах при похоронах и в народных сказаниях о ночных разъездах мертвецов-чернокнижников и также один набросок в рукописном (XIV в.) описании жития св. Бориса и Глеба. По указанию этой рукописи, мощи святого Глеба везут из Вышегорода в Киев на санях. Тело св. равноапостольного Владимира отпрыск его, Святополк, кладет в сани. Киевский летописец, говоря о поучении, какое писал своим детям Владимир Мономах, замечает, что он писал его, «сидя в санях», то есть перед гибелью, на смертном одре.

Первобытное погребение скорченных трупов, которым искусственно придавалось положение эмбриона в чреве, было связано с верой во второе рождение после смерти. Поэтому умершего и хоронили подготовленным к этому второму рождению.

С течением времени появился совершенно новый обряд погребения, порожденный новыми воззрениями о душе человека, которая не воплощается вновь в каком-либо другом существе (звере, человеке, птице), а перемещается в воздушное пространство неба.

Культ предков раздвоился – с одной стороны, невесомая, незримая душа приобщалась к небесным силам, от которых зависела погода, с другой стороны, благожелательных предков, «дедов», необходимо было связать с землей, рождающей урожай. Это достигалось посредством закапывания сожженного праха в землю и постройки над погребением модели дома, «домовины».

Захоронение (ингумация) предков в земле могло означать, во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени («священная земля предков»), а во-вторых, что они, находящиеся в земле предки, способствуют рождающейся силе земли. Небо в этом случае в расчет не принималось.

При трупосожжении же совершенно отчетливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, в «аере» – «ирье», и, очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, туман, снег) на благо оставшимся на земле потомкам. Когда в дни поминовения предков их приглашают на праздничную трапезу, то «деды» представляются летающими по воздуху; «душа покойника летит в небо». А если все души предков находятся в небе (в «ирье»), то они становятся как бы соприсутствующими с верховным небесным божеством. Предки помогают потомкам, прилетают к ним на «радуницу», когда «дедов» поминают на кладбище, на месте захоронения праха, у их дедовской домовины. Вот тут-то, очевидно, и возникает слияние идеи небесного бога, повелителя природы и урожая, с идеей предка-помощника, тоже оказавшегося в небесных сферах вместе с дымом погребального костра.

Два обряда погребений зарубинецкой культуры: а – трупоположение; б – сожжение

Трупосожжение не только торжественнее простой ингумации как обряд, но и значительно богаче по сумме вкладываемых в него представлений. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял все то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в родной земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации.

Домики мертвых (домовины): 1 – Солотча (Рязань); 2 – Север; 3 – Карелия; 4 – Лехтинский р-н, хутор Рию-Варнка

Комплекс представлений, связанных с погребением предков, является общечеловеческим, и этнические особенности сказываются в деталях и в сочетаниях второстепенных признаков или в разновременности появления этих признаков, тоже в большинстве случаев общих для многих народов.

Из числа таких элементов погребального обряда у славян следует назвать курганные насыпи, погребальное сооружение в виде человеческого жилища (домовины) и захоронение праха умершего в обычном горшке для еды.

Изготовление домовины прямо связано с идеей посмертной жизни, а насыпка полусферических насыпей, по всей вероятности, отражает представления о трех горизонтальных ярусах Вселенной.

Курган изображает средний, земной ярус. Над курганом-землей находится небо, верхний мир, а под курганом – подземный мир мертвых.

Причину появления новых представлений о какой-то внутренней связи между посудой для еды и местопребыванием праха предка следует искать, очевидно, в главной религиозной задаче первобытных земледельцев – в изобретении магических средств для обеспечения своей сытости, благополучия. Горшок для варева был конечной точкой длинного ряда действий, обеспечивающих благоденствие земледельца. Горшок становился не только вместилищем праха, но и как бы постоянным напоминанием предку о первых плодах, о празднике благополучия.

Обрядность навсегда осталась соединенной с местом захоронения умерших, с домовиной на кладбище, под которой захоронен в горшке-урне прах предка. Обряд захоронения в урне объединял следующие идеи – представление о бестелесной душе (сожжение), заклинательную силу горшка для первых плодов (урна-горшок с прахом предка-покровителя), заклинание плодоносящей силы земли (зарытие урны в землю) и создание модели дома данной семьи (домовина над зарытой урной с прахом предка членов семьи).

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Арийцы [Основатели европейской цивилизации (litres)] автора Чайлд Гордон Из книги Величие Древнего Египта автора Мюррей МаргаретПохоронный ритуал Египетский похоронный ритуал всегда вызывал настолько большой интерес, что существует масса литературы по этому вопросу. Однако всегда следует помнить, что сложная мумификация, роскошно отделанные гробы и настенные росписи и рельефы гробниц имели

Из книги Чеченцы автора Нунуев С.-Х. М.Свадебный обряд Чеченская свадьба, как и другие народные обряды, вкючает в себя самые разнообразные элементы: пение, танец, музыка, пантомима и слово. Все это, создает цельное, красивое зрелище.По дороге к невесте и назад свадебный кортеж веселится, играет гармошка, при

Из книги Быт и нравы царской России автора Анишкин В. Г.Свадебный обряд По церковному уставу Василий не мог жениться вторично. По этому уставу муж должен сам отказаться от светской жизни, если жена постриглась с его согласия. Но митрополит дал свое благословение. Выбор царя пал на княжну Елену, дочь Василия Глинского Слепого.

Из книги Загробный мир. Мифы разных народов автораПогребальный обряд как состязание

Из книги Невероятная Индия: религии, касты, обычаи автора Снесарев Андрей ЕвгеньевичПогребальный обряд на Мангайе

Из книги Загробный мир. Мифы о загробном мире автора Петрухин Владимир Яковлевич Из книги Самые невероятные в мире - секс, ритуалы, обычаи автора Талалай СтаниславПогребальный обряд как состязание На другом полушарии, в Исландии, в «Саге о Гисли» - герое и поэте XI века, рассказывается об убийстве Вестейна - шурина Гисли. Когда люди собрались на похороны Вестейна, туда является и его убийца Торгрим, свояк Гисли. Он говорит

Из книги Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси автора Верещагина Александра Владимировна Из книги Бухарские обряды автора Саидов Голиб Из книги Славянская энциклопедия автора Артемов Владислав Владимирович Из книги Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины автора Адоньева Светлана Борисовна Из книги автораПогребальный обряд Представления древних славян о смерти О смерти в русских похоронных причитаниях придумано много образных определений – «голодная», «неуемная», «недосужная», «смерть-злодей», «змея лютая».Она приходит не спросясь, украдкой, никогда не стучится в

Из книги автораОбряд «мнимых» похорон Существовали также обряды «мнимых» похорон, которые часто выполняли матери, у которых болело дитя. Обряд часто заключался во вхождении в контакт со смертью. Этот контакт осуществлялся в разных формах – это могло быть охраняющее действие, слово или

Из книги автораОбряд соумирания Обрядовое соумирание жены с мужем понималось языческими народами как вторичное вступление в брак через смерть. У восточных славян обычай сжигать вдов на погребальном костре существовал начиная со II–III в. н. э.По обычаям многих народов, славян в том

Важный пласт в понимании мировоззрения славян является их представления о загробной жизни. Но, в данной области существуют следующие причинно-следственные связи, которые мы не можем игнорировать. От представлений о загробной жизни напрямую зависит обряд погребения, но именно через археологические и иные данные, которые описывают славянские погребения, мы понимаем, какие представления были о загробной жизни у славян. Итак, нас интересуют два момента. Как хоронили славяне – язычники своих родичей, и как они представляли загробную жизнь, «Тот свет».

Говорить о единой традиции в этих вопросах не приходится, так как в силу исторического развития корректировались и менялись представления о загробной жизни и, соответственно, изменялся и обряд.

Любой культуре свойственно трансформироваться в силу субъективных и объективных причин. Так как представление о загробной жизни напрямую связано с религиозной практикой, то можно назвать христианство, как основную причину для смены представлений о жизни после смерти, но иногда существенно изменяют погребальные обычаи, культурные связи. Но, нас интересует языческая Русь и общеславянские представления о жизни после смерти. Так же, интересно начло двоеверия на Руси.

Начнём освещать этот далеко не простой вопрос с конца, и расскажем об основных способах погребения.

Эволюция погребальной обрядности и отличные друг от друга формы погребального обряда отмечают существенные перемены в осознании мира.

Существует несколько принципов захоронения умерших предков. Вначале был период эмбрионных захоронений, потом был период, когда труппы сжигали (в этот же период были зафиксировано и трупополжение), потом был период насыпей, потом снова период кремации. Иногда, несколько типов сосуществовали вместе.

Поза эмбриона по археологическим раскопкам.

Скорченные погребения имитировали позу эмбриона в материнском чреве; скорченность достигалась искусственным связыванием трупа. Родичи готовили умершего ко второму рождению на земле, к перевоплощению его в одно из живых существ. Идея перевоплощения основывалась на представлении об особой жизненной силе, существующей раздельно с человеком: один и тот же физический облик принадлежит живому человеку и мёртвому. Отсюда древний обычай называть детей в честь умершего недавно деда или бабки.

Скорченность трупов сохраняется до рубежа бронзового века и железного. На смену скорченности приходит новая форма погребения: покойников хоронят в вытянутом положении. Но самая разительная перемена в погребальном обряде связана с появлением кремации, полного сожжения трупов.

Захоронения по обряду трупоположения богаче, чем при сожжении. Есть целый ряд погребений с богатым набором разнообразной лощеной посуды, изготовленной на гончарном круге (миски, трехручные вазы, гранчатые кувшины), фибул, различных украшений, стеклянных привозных кубков, узорчатых гребней, шпор.

В реальных археологических следах погребального обряда постоянно наблюдается сосуществование обеих форм – древней ингумации, захоронения покойников в земле. Описание этого обряда сохранилось и ВПЛ. В Повести Временных Лет сказано: «И аще къто умьряше, — творяху тризнy над нимь. И посемь сътворяху краду велику и възложаху на крадy мьртвьца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, въложаху в судину малу и поставляху на стълпе на путьх, еже творять Вятичи и ныне».

Вятические курганы Х век с оградой и «столпом» с. «Боршево» (По В.В. Седову)

При трупосожжении же совершенно отчётливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, и, очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, снег, туман) на благо, оставшимся на земле потомкам. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял всё то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации.

Н.Н. Велецкая в исследовании «Языческая символика славянских архаичных ритуалов», отмечает что: «похоронную обрядность принято относить к семейной обрядности; однако безоговорочно это так лишь в отношении современных славян. В языческой погребальной обрядности социальный момент играл существеннейшую роль. Характерно восприятие смерти не как узкосемейного, а общественного явления». При похоронах прекращается вся работа, и община участвует в ритуале.

Славянское погребальное сооружение по раскопкам Боршевских курганов (реконструкция). (По А.З. Винникову, А.Т. Синюук)

Процесс погребения представляется себе так: складывали погребальный костёр, на него «възложаху» мертвеца и это похоронное дело сопровождалось религиозно-декоративным сооружением — вокруг крады прочерчивали геометрически точный круг, рыли по кругу глубокий, но узкий ровик и устраивали лёгкую ограду вроде плетня из прутьев, к которому прикладывалось значительное количество соломы. Когда зажигали огонь, то пылающая ограда своим пламенем и дымом закрывала от участников церемонии процесс сгорания трупа внутри ограды. Возможно, что именно такое сочетание погребальной «громады дров» с правильной окружностью ритуальной ограды, отделявшей мир живых от мира мёртвых предков, и именовалось «крадой».

Ю.А. Бутенко подчёркивает: «После тризны производился ещё один ритуал, разбивался керамический сосуд, а осколки его клали в яму. Далее производилась вторичная засыпка могилы. Обычай класть в могилу битую посуду восходит ко временам индоевропейской языковой культурно-исторической общности». Семантика данного обряда не понятна, но он прослеживается в различных индоевропейских культурах.

Раз в год у славян проходил навий день. День поминовения умерших предков. В словаре Даля, «Навь это день поминовение предков. В южной Руси понедельник, в средней и северной — вторник на Фоминой».

В. 3. Завитневич в одном курганном кладбище обнаружил остатки вертикальных столбов, что позволило ему так представить обряд погребения: «… на месте сожжения покойника ставили круглый столб; вокруг столба делали земляную насыпь; на вершине насыпи, на столбе, ставили урну». Чаще всего в эту урну ссыпался прах покойного.

После сожжения покойника, проводилась тризна в память о покойном. Как правило, это были не скорбные трапезы. Предки считали, что души умерших, пируют с ними и за этим процессом следят. Этот до сегодняшнего дня осталось в погребальной традиции, когда и умершему человеку наливают спиртной напиток и накрывают тару кусочком хлеба. А в некоторых деревнях зафиксирован обычай садить мёртвого человека со свечкой в руках во время поминок.

Славяне просто относились к смерти, И.С. Тургенев писал в своих «Записках охотника»: «Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушьем, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто». И смерть не воспринималась как горе, а как радость, ибо славяне верили в перерождение. Ибн-Даст в «Книге драгоценных сокровищ» (30-е гг. Х в.) сообщает, что когда у славян кто-нибудь умирает, то женщины «царапают себе ножом руки и лицо», но уже «при сожжении покойников придаются буйному веселью, проявляя тем свою радость по поводу милости, сделанной ему [покойному] Богом».

Это отмечает и Н.Н. Велецкая, описывая хорватский обычай: «со второго дня после смерти до выноса на кладбище причитание прекращается. В этот период происходят ритуальные оргии: смех, хмельное питье, музыка, песнопения, танцы, игры, сексуальная свобода. Все они имели форму, строго определенную ритуалом».

Из числа элементов погребального обряда следует назвать: курганные насыпи, погребальное сооружение в виде человеческого жилища и захоронение праха умершего в обычном горшке для еды.

Это достигалось посредством закапывания сожженного праха в землю и постройки над погребением модели дома, «домовины». Много времени спустя, в 9 — 10 вв. н. э., когда уже сформировалась Киевская держава, среди некоторой части русской знати снова появился обряд простого захоронения без сожжения, что произошло, по всей вероятности, под влиянием возобновившихся связей с христианской Византией. Но как только началась многолетняя война с империей, великокняжеское окружение подчеркнуто вернулось к кремации. Курганы эпохи Святослава, преследовавшего христиан, были грандиозными сооружениями на высоких берегах рек, погребальные костры которых должны были быть видимы в радиусе около 40 км, т. е. на пространство четырех — пяти тысяч квадратных километров!

Длинные курганы (По В.В. Седову)

В древности могилы каким-то образом отмечались (курганы, насыпи, камни, домовины и т.п.). О последнем этапе погребального обычая славян летопись сообщает: «по семъ же събравше кости, вложаху въ ссудъ малъ и поставляху на столпѣ на путѣхъ «после того, собрав кости, вкладывают в малый сосуд и ставят на столпы-домовины у дороги». По мнению Б.А.Рыбакова, летописный столпъ (сътълъпъ) представлял собой домовину – сооружение над могилой в виде небольшого домика, сторожки, кельи. Подобные домовины-столпы бытовали в России ещё в XIX в.

Погребальные домовины (летописные «столпы») в России XIX в.

Этот погребальный элемент отмечает и Олеарий в XVII в.: «Над могилами хоть несколько состоятельных покойников русские… ставят небольшие избушки, в которых стоя может поместиться один человек».

Но, сохранились и более древние свидетельства о домовном погребальном обычае славян. Первоначально, предков хоронили в ладьях, как и скандинавов:

Вот что пишет арабский путешественник и писатель Ахмед Ибн-Фадлан во время поездки в качестве посла багдадского халифа в Волжскую Болгарию в своем сочинении, называемом »Книга»: «Итак, они положили его в могиле и покрыли ее над ним настилом на десять дней, пока не закончат кройки его одежд и их сшивания.

А именно: если (это) бедный человек, то делают маленький корабль, кладут его в него и сжигают его. Что же касается богатого, то собирают то, что у него имеется, и делят это на три трети, причем (одна) треть – для его семьи, (одна) треть на то, чтобы на нее скроить для него одежды, и (одна) треть, чтобы на нее приготовить набиз, который они пьют до дня, когда его девушка будет сожжена вместе со своим господином».

Сам же обряд похорон он описывает следующим образом: «После ритуального сожжения умершего, соплеменника русы, оставили надпись на могиле: «Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга (белого тополя или берёзы), написали на ней имя [умершего] мужа и имя царя русов и удалились».

Хоронили покойников головою на запад. Смысл такого трупоположения был в том, что глаза умершего были обращены на восток, на восход солнца — при ожидаемом в будущем воскресении воскресший увидит солнце в момент восхода. Постепенно устанавливался обычай хоронить в гробах или колодах, которые и в XIX в. именовали домовинами.

Но Огненного погребения удостаивались только свободные люди, не запятнавшие себя при жизни недостойным поведением.

Но, есть ещё два момента в погребальных обычаях, которые стоит осветить. Это похороны так называемых «заложных» покойников, и обряд умерщвление при достижении определённого возраста.

Мирослав Курганский в одной из своих лекций отмечает, что «согласно традиционным народным представлениям, после смерти человек должен был уйти в «Иной Мир» – но только если умер в свой срок, «своей смертью». Люди, умершие до срока: убитые, самоубийцы, погибшие от несчастного случая, не могут окончательно покинуть мир Яви. Они становятся заложными покойниками и обитают вблизи от людей, доживают за гробом положенный им срок жизни. По народным поверьям, заложные покойники склонны вредить людям».

Похороны таких умерших выражались в вышвыривании тела подальше в болото или овраг, после чего его заваливали сверху ветками. Делалось это для того, чтобы не осквернять землю и воду нечистым трупом.

Рассказывая об обычаи убивать родичей при достижении ими 60 лет Н.Велецкая, указывает на два поздних обрядах, русские «Саночки» и украинские «Поминки», где отмечались прижизненные поминки, с последующим ритуальным шествием к месту будущего захоронения. Исследователь считает, что это более поздняя стадия, рудимент обряда умерщвления родича при достижении им старости. Этот обряд имеет реальные свидетельства. Так западные славяне уводили родича в лес и убивали, иногда, родичи уходили сами, или уезжали зимой на саночках в степь замерзать. Вариантов много, но все они имеют место быть. Такой обряд вызван тем фактом, что человек в старости является обузой для семьи и рода. Он постепенно теряет физическую силу. Он не могут уже полноправно принимать участие в аграрной деятельности рода. Считалось позорным влачить такое существование.

Н. Велецкая приходит к заключению о том, «что умерщвление при признаках старости в качестве элемента социального уклада, узаконенного обычным правом, — явление праславянское и, очевидно, у славян имело место лишь в начальный период их истории. Об этом свидетельствует, прежде всего, то обстоятельство, что следы его как общественного ритуального действа отразились в славянской обрядности и обычаях преимущественно в игровой и драматизированной форме».

Но, даже после принятия христианства, многие элементы языческого остались в культуре. Так, после смерти князя Владимира, его, по языческим обычаям выносили из терема через специальную вырубленную дыру, дабы его душа не осталась в мире живых. До сегодняшнего дня многие элементы погребального обычая, присутствуют в нашей традиции. Это и еловые ветки, которыми устилают путь к месту захоронения, это и занавешенные зеркала в доме и многое другое.

Мы поведали о различных способах проводах на тот свет, но это менее интересно по отношению к мировоззренческой составляющей этих обрядов. Как себе представляли себе загробный мир, «тот свет» славяне? Частично мы уже рассказали об этих представлениях, когда описывали погребальные обычаи, но расскажем о всех пластах представлений о загробном мире. Существует, как минимум два варианта представления о жизни после смерти. Это реинкорнация и переход на небо/Иной мир/Вырий (иногда происходит отождествление покойника со звёздами и т.п.).

Из данных археологии и опираясь на этнографический материал, можно с уверенность сказать, что наши предки верили в реинкорнацию.

Предки верили в реинкорнацию в человека: Н.Н. Велецкая отмечает, что «в южнославянской народной традиции прослеживаются рудименты представлений о переходе души умершего в новорожденного ребенка, а так же о перевоплощении душ умерших в животных». Это подтверждает и хронист Винцент, «повсеместное прусское безумие - верование, будто бы высвободившиеся из тела души воплощаются вновь в человеческое тело, иные же звереют, приобретая тело зверя».

Отсюда становиться понятным, почему у славян было заведено называть детей в честь умерших предков.

Интересна в этом смысле и русская поговорка: «Не бей собаки, и она была человеком».

Мирослав Курганский отмечает, что «в народных сказках нередко встречается мотив превращения людей после смерти в растения и животных. К примеру, в сказке «О злой мачехе» убитая мачехой падчерица после смерти превращается в калину. Прохожие делают из этой калины дудочку, которая сама играет и рассказывает об убийстве».

До сегодняшнего дня отслеживается традиция садить деревце рядом с могилкой, так как считается, что в это деревце поселится душа умершего.

В христианской традиции мы находим некоторые отголоски былых представлений о реинкорнации: «в волынском Полесье бытовало представление, что иногда Бог, в наказание за грехи, вселяет душу умершего человека в тело животного».

Н.Н. Велецкая, анализируя отголоски языческих представлений о реинкорнации, отмечает, что для старообрядческой среды характерна заметная реставрация язычества в мировоззрении и культовых действах, для хлыстовского вероучения в особенности: «По смерти добрых и угодливых Богу людей души их преобразуются в ангелов, а иные причисляются, по мере заслуг, к лику святых…, нечестивые люди… переселяются в скотов, гадов и проч. И опять из скотов и гадов переходят в новорожденных младенцев…».

Старообрядческие надгробия «часовенки» (По Н.Н. Велецкой)

В пословицах и поговорках отражается ментальность нашего народа, его историческая память. И недаром сохранилась поговорка: «Родится на смерть, а умирает на жизнь».

Вера в реинкорнации, это архаичное явление. Вера в то, что душа человека уходит в «Иной мир» имеет больше доказательств и несколько различных форм. Но, это связано с тем, что исторически эти представления стоят к нам значительно ближе.

Условно вера в иной мир делиться на две части. Это представление о Вырии/рае и вера в то, что жизнь человека соотнесена со звёздами, иногда с солнцем, и человек после смерти отправляется жить на свою звезду.

Славяне, недаром рядом с умершим складывали посуду и оружие, недаром строили курганы/избушки. Они точно знали, что понадобиться их предку на «Том свете».

В книге “Языческая мифология славян” так описывается загробный мир: «…рай представлялся славянам красивым вечнозеленым садом, пребывание в котором вечно и счастливо… Рай – место счастья и изобилия… язык народных загадок называет раем водяные источники, что указывает на древнейшую связь идеи рая с небесными дождевыми колодцами».

Иногда же славяне помещали вырей (рай) не на небе, а на земле, где-то далеко за морем. Так, согласно украинским преданиям, вырей – «теплая страна, лежащая далеко на востоке у самого моря, куда скрывались на зиму птицы, насекомые и гадюки». По другим рассказам вырей находился на юге. Много веков на Руси ходило сказание о Макарийских островах, где реки – медовые и молочные, а берега – кисельные. Эти острова лежали тоже где-то далеко на юге или на востоке».

Чётко установлено, что у славян было представление о Явном мире и мире навьих духов (умерших предков), но существуют гипотезы, что у славян не было Пекла и нави.

Об этом говорится Т.А.Волошиной: «Чтобы попасть в языческий рай славян, не нужно никакого искупления грехов и запаса добрых дел Туда попадают все, независимо от образа жизни и социального положения. Славянский рай – это загробный мир вообще. У славян не было оппозиции рай-ад (место, где обитают души добрых, — место блаженства; место, где обитают души злых, — место мучений)».

Но многие учёные не согласны с это точкой зрения, например М. Семёнова пишет следующее: «В сказаниях многих народов, близких к славянам, упоминают мост в языческий рай, чудесный мост, по которому могут пройти лишь души добрых, мужественных и справедливых. По мнению ученых, существовал подобный мост и у славян. Его мы видим на небе в ясной ночи. Теперь мы называем его Млечным путем. Самые праведные люди без помех попадали по нему прямо в Светлый Мир. Обманщики, мерзкие насильники и убийцы проваливаются со звездного моста вниз – во мрак и холод Нижнего Мира. А иным, успевшим натворить в земной жизни и хорошего, и дурного, перейти через мост поможет верный друг – Черная Собака…». Представления о Пекельном царстве, по мнению Иванова и Топорова, произошло под влиянием христианства, отсюда двоякость интерпретаций учёных.

Мирослав Курганский несколько по иному описывает дорогу «На тот свет»: «Реку Смородину можно перейти по Калинову Мосту – образ этот хорошо известен нам всем из русских волшебных сказок. Нужно сказать, что представление о Мосте, ведущем на Тот Свет, есть и у других народов. Так, германцы верили, что для того, чтобы попасть в Вальхаллу (рай воинов), нужно пройти по радуге – мосту Бифрост. Иранцы считали, что путь в рай лежит через мост Чинват».

По другой версии, путь на «Тот свет» равен пути на небо. В славянских сказках распространен мотив дерева — пути на небо. Герой русской сказки, например, лезет на дуб и по нему взбирается на небо. Дуб у языческих славян — священное дерево, связанное с культом предков, с воплощением душ умерших.

Изображения на средневековых надгробиях (По Н.Н. Велецкой)

Н.Н.Велецкая, описывая варианты представлений славян о пути на «Тот свет», пишет: «Представление о неведомой стране, в которую ведет долгий, далекий и трудный путь, — характернейший мотив сюжета о загробных странствиях. Отражения его содержат разные жанры фольклора в различных интерпретациях. Пожалуй, в наиболее ясной и безыскусной форме выражен он в духовных стихах:

…На путь бо иду долгий,…

И во страну иду чужую,

И деже не нем, что срящет мя…».

Но если суммировать факты получается, что после смерти, если человек жил по правде, он должен преодолеть некий путь (Калинов мост, млечный путь, залезть на дерево), после чего он окажется в Вырие/Ирии/Рае, где всё есть, а жизнь чудесна. Таким образом, рисуется идеальный мир, в котором и будет дальше жить предок, а, возможно, впоследствии вернётся в Явь.

Но, как показывают археологические данные, есть повод считать, что славяне верили во влияние звёзд на судьбу человека. Вот что пишет Н.Н. Велецкая «для славян характерно представление о влиянии звезд на людские судьбы. В общих чертах оно сводится к следующему. Со звездами связано жизненное начало человека. У каждого — своя звезда. С рождением она появляется на небосводе. Со смертью же происходит падение ее, либо туда уходит дух умершего (что в значительной мере определяется его действиями на земле, в последний период жизни в особенности)».

В подтверждение своих слов исследователь приводит цитату: «1207 гг.: «… Знамения бы многи на небеси:… течение звездное бы на небеси отторгаху бо звезды на землю мнети вещия я яко кончину, знаменья бо в небеси или во звездах или во слнци или в луне., не на добро бывает… или проявляють рати или глад или смерти»».

Так же, анализ средневековых славянских могильных плит, красноречиво показывает переход человека (а не души) на звезду. Это действие выражается в могильных рисунках, где рука соприкасается со звездой.

Но, как нам представляется, представления славян о «Том свете» это поздний языческий пласт верований, который, частично наслоился на христианские представления о загробном мире.

Эволюция погребальной обрядности и отличные друг от друга формы погребального обряда отмечают существенные перемены в осознании мира.

Существует несколько принципов захоронения умерших предков. Вначале был период эмбрионных захоронений, потом был период, когда труппы сжигали (в этот же период были зафиксировано и трупополжение), потом был период насыпей, потом снова период кремации. Иногда, несколько типов сосуществовали вместе.

Поза эмбриона по археологическим раскопкам.

Скорченные погребения имитировали позу эмбриона в материнском чреве; скорченность достигалась искусственным связыванием трупа. Родичи готовили умершего ко второму рождению на земле, к перевоплощению его в одно из живых существ. Идея перевоплощения основывалась на представлении об особой жизненной силе, существующей раздельно с человеком: один и тот же физический облик принадлежит живому человеку и мёртвому. Отсюда древний обычай называть детей в честь умершего недавно деда или бабки.

Скорченность трупов сохраняется до рубежа бронзового века и железного. На смену скорченности приходит новая форма погребения: покойников хоронят в вытянутом положении. Но самая разительная перемена в погребальном обряде связана с появлением кремации, полного сожжения трупов.

Захоронения по обряду трупоположения богаче, чем при сожжении. Есть целый ряд погребений с богатым набором разнообразной лощеной посуды, изготовленной на гончарном круге (миски, трехручные вазы, гранчатые кувшины), фибул, различных украшений, стеклянных привозных кубков, узорчатых гребней, шпор.

В реальных археологических следах погребального обряда постоянно наблюдается сосуществование обеих форм – древней ингумации, захоронения покойников в земле. Описание этого обряда сохранилось и ВПЛ. В Повести Временных Лет сказано: «И аще къто умьряше, — творяху тризнy над нимь. И посемь сътворяху краду велику и възложаху на крадy мьртвьца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, въложаху в судину малу и поставляху на стълпе на путьх, еже творять Вятичи и ныне».

Вятические курганы Х век с оградой и «столпом» с. «Боршево» (По В.В. Седову)

При трупосожжении же совершенно отчётливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, и, очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, снег, туман) на благо, оставшимся на земле потомкам. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял всё то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации.

Н.Н. Велецкая в исследовании «Языческая символика славянских архаичных ритуалов», отмечает что: «похоронную обрядность принято относить к семейной обрядности; однако безоговорочно это так лишь в отношении современных славян. В языческой погребальной обрядности социальный момент играл существеннейшую роль. Характерно восприятие смерти не как узкосемейного, а общественного явления». При похоронах прекращается вся работа, и община участвует в ритуале.

Славянское погребальное сооружение по раскопкам Боршевских курганов (реконструкция). (По А.З. Винникову, А.Т. Синюук)

Процесс погребения представляется себе так: складывали погребальный костёр, на него «възложаху» мертвеца и это похоронное дело сопровождалось религиозно-декоративным сооружением — вокруг крады прочерчивали геометрически точный круг, рыли по кругу глубокий, но узкий ровик и устраивали лёгкую ограду вроде плетня из прутьев, к которому прикладывалось значительное количество соломы. Когда зажигали огонь, то пылающая ограда своим пламенем и дымом закрывала от участников церемонии процесс сгорания трупа внутри ограды. Возможно, что именно такое сочетание погребальной «громады дров» с правильной окружностью ритуальной ограды, отделявшей мир живых от мира мёртвых предков, и именовалось «крадой».

Ю.А. Бутенко подчёркивает: «После тризны производился ещё один ритуал, разбивался керамический сосуд, а осколки его клали в яму. Далее производилась вторичная засыпка могилы. Обычай класть в могилу битую посуду восходит ко временам индоевропейской языковой культурно-исторической общности». Семантика данного обряда не понятна, но он прослеживается в различных индоевропейских культурах.

Раз в год у славян проходил навий день. День поминовения умерших предков. В словаре Даля, «Навь это день поминовение предков. В южной Руси понедельник, в средней и северной — вторник на Фоминой».

В. 3. Завитневич в одном курганном кладбище обнаружил остатки вертикальных столбов, что позволило ему так представить обряд погребения: «… на месте сожжения покойника ставили круглый столб; вокруг столба делали земляную насыпь; на вершине насыпи, на столбе, ставили урну». Чаще всего в эту урну ссыпался прах покойного.

После сожжения покойника, проводилась тризна в память о покойном. Как правило, это были не скорбные трапезы. Предки считали, что души умерших, пируют с ними и за этим процессом следят. Этот до сегодняшнего дня осталось в погребальной традиции, когда и умершему человеку наливают спиртной напиток и накрывают тару кусочком хлеба. А в некоторых деревнях зафиксирован обычай садить мёртвого человека со свечкой в руках во время поминок.

Славяне просто относились к смерти, И.С. Тургенев писал в своих «Записках охотника»: «Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушьем, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто». И смерть не воспринималась как горе, а как радость, ибо славяне верили в перерождение. Ибн-Даст в «Книге драгоценных сокровищ» (30-е гг. Х в.) сообщает, что когда у славян кто-нибудь умирает, то женщины «царапают себе ножом руки и лицо», но уже «при сожжении покойников придаются буйному веселью, проявляя тем свою радость по поводу милости, сделанной ему [покойному] Богом».

Это отмечает и Н.Н. Велецкая, описывая хорватский обычай: «со второго дня после смерти до выноса на кладбище причитание прекращается. В этот период происходят ритуальные оргии: смех, хмельное питье, музыка, песнопения, танцы, игры, сексуальная свобода. Все они имели форму, строго определенную ритуалом».

Из числа элементов погребального обряда следует назвать: курганные насыпи, погребальное сооружение в виде человеческого жилища и захоронение праха умершего в обычном горшке для еды.

Это достигалось посредством закапывания сожженного праха в землю и постройки над погребением модели дома, «домовины». Много времени спустя, в 9 — 10 вв. н. э., когда уже сформировалась Киевская держава, среди некоторой части русской знати снова появился обряд простого захоронения без сожжения, что произошло, по всей вероятности, под влиянием возобновившихся связей с христианской Византией. Но как только началась многолетняя война с империей, великокняжеское окружение подчеркнуто вернулось к кремации. Курганы эпохи Святослава, преследовавшего христиан, были грандиозными сооружениями на высоких берегах рек, погребальные костры которых должны были быть видимы в радиусе около 40 км, т. е. на пространство четырех — пяти тысяч квадратных километров!

Длинные курганы (По В.В. Седову)

В древности могилы каким-то образом отмечались (курганы, насыпи, камни, домовины и т.п.). О последнем этапе погребального обычая славян летопись сообщает: «по семъ же събравше кости, вложаху въ ссудъ малъ и поставляху на столпѣ на путѣхъ «после того, собрав кости, вкладывают в малый сосуд и ставят на столпы-домовины у дороги». По мнению Б.А.Рыбакова, летописный столпъ (сътълъпъ) представлял собой домовину – сооружение над могилой в виде небольшого домика, сторожки, кельи. Подобные домовины-столпы бытовали в России ещё в XIX в.

Погребальные домовины (летописные «столпы») в России XIX в.

Этот погребальный элемент отмечает и Олеарий в XVII в.: «Над могилами хоть несколько состоятельных покойников русские… ставят небольшие избушки, в которых стоя может поместиться один человек».

Но, сохранились и более древние свидетельства о домовном погребальном обычае славян. Первоначально, предков хоронили в ладьях, как и скандинавов:

Вот что пишет арабский путешественник и писатель Ахмед Ибн-Фадлан во время поездки в качестве посла багдадского халифа в Волжскую Болгарию в своем сочинении, называемом »Книга»: «Итак, они положили его в могиле и покрыли ее над ним настилом на десять дней, пока не закончат кройки его одежд и их сшивания.

А именно: если (это) бедный человек, то делают маленький корабль, кладут его в него и сжигают его. Что же касается богатого, то собирают то, что у него имеется, и делят это на три трети, причем (одна) треть – для его семьи, (одна) треть на то, чтобы на нее скроить для него одежды, и (одна) треть, чтобы на нее приготовить набиз, который они пьют до дня, когда его девушка будет сожжена вместе со своим господином».

Сам же обряд похорон он описывает следующим образом: «После ритуального сожжения умершего, соплеменника русы, оставили надпись на могиле: «Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга (белого тополя или берёзы), написали на ней имя [умершего] мужа и имя царя русов и удалились».

Хоронили покойников головою на запад. Смысл такого трупоположения был в том, что глаза умершего были обращены на восток, на восход солнца — при ожидаемом в будущем воскресении воскресший увидит солнце в момент восхода. Постепенно устанавливался обычай хоронить в гробах или колодах, которые и в XIX в. именовали домовинами.

Но Огненного погребения удостаивались только свободные люди, не запятнавшие себя при жизни недостойным поведением.

Но, есть ещё два момента в погребальных обычаях, которые стоит осветить. Это похороны так называемых «заложных» покойников, и обряд умерщвление при достижении определённого возраста.

Мирослав Курганский в одной из своих лекций отмечает, что «согласно традиционным народным представлениям, после смерти человек должен был уйти в «Иной Мир» – но только если умер в свой срок, «своей смертью». Люди, умершие до срока: убитые, самоубийцы, погибшие от несчастного случая, не могут окончательно покинуть мир Яви. Они становятся заложными покойниками и обитают вблизи от людей, доживают за гробом положенный им срок жизни. По народным поверьям, заложные покойники склонны вредить людям».

Похороны таких умерших выражались в вышвыривании тела подальше в болото или овраг, после чего его заваливали сверху ветками. Делалось это для того, чтобы не осквернять землю и воду нечистым трупом.

Рассказывая об обычаи убивать родичей при достижении ими 60 лет Н.Велецкая, указывает на два поздних обрядах, русские «Саночки» и украинские «Поминки», где отмечались прижизненные поминки, с последующим ритуальным шествием к месту будущего захоронения. Исследователь считает, что это более поздняя стадия, рудимент обряда умерщвления родича при достижении им старости. Этот обряд имеет реальные свидетельства. Так западные славяне уводили родича в лес и убивали, иногда, родичи уходили сами, или уезжали зимой на саночках в степь замерзать. Вариантов много, но все они имеют место быть. Такой обряд вызван тем фактом, что человек в старости является обузой для семьи и рода. Он постепенно теряет физическую силу. Он не могут уже полноправно принимать участие в аграрной деятельности рода. Считалось позорным влачить такое существование.

Н. Велецкая приходит к заключению о том, «что умерщвление при признаках старости в качестве элемента социального уклада, узаконенного обычным правом, — явление праславянское и, очевидно, у славян имело место лишь в начальный период их истории. Об этом свидетельствует, прежде всего, то обстоятельство, что следы его как общественного ритуального действа отразились в славянской обрядности и обычаях преимущественно в игровой и драматизированной форме».

Но, даже после принятия христианства, многие элементы языческого остались в культуре. Так, после смерти князя Владимира, его, по языческим обычаям выносили из терема через специальную вырубленную дыру, дабы его душа не осталась в мире живых. До сегодняшнего дня многие элементы погребального обычая, присутствуют в нашей традиции. Это и еловые ветки, которыми устилают путь к месту захоронения, это и занавешенные зеркала в доме и многое другое.

Похоронные обряды древних славян — это довольно сложная тема, по теме которой написана не одна книга. Воочию никто из нас не видел, как это происходило, но на наше счастье осталось немало свидетельств тех событий. Это свидетельства и иностранных авторов, которые посещали далёкие северные страны, населённые языческими народами, и христианских летописцев, а также народные сказания и былины, раскопки археологов. Всё это даёт нам право с какой-то степенью уверенности говорить о том, что мы знаем, как это происходило у наших предков. В этой статье мы в довольно кратком и сжатом виде попытаемся узнать всё о том, как совершались похоронные обряды всего тысячу лет назад.

Сразу стоит сказать о том, что славяне-язычники, которые жили на просторах древней Руси , были огнепоклонниками. В связи с этим фактом, большинство похоронных обрядов — это трупосожжение или кремация. Считалось, что при помощи огня, который взметается на большую высоту (а костры для кремации зачастую были очень большими), душа попадала прямо в царство мёртвых. Также важным атрибутом на похоронах была лодка. Это связано с верованиями и мифологией славян, где говорится о том, что в ином мире душа умершего должна пересечь реку Смородину, чтобы попасть непосредственно в то место, где ей и должно оказаться. В некоторых преданиях мы можем встретить, что душа пересекает реку по Калинову мосту, но всё же покойников сжигали именно в лодке.

Попытаемся представить, как же выглядел такой обряд. Возьмём для примера похороны обычного человека. К самому костру умершего человека доставляли либо на санях, либо в ладье, лодке. Для проведения ритуала сожжения выкладывался костёр, который называется Крада, в виде прямоугольника, высотой по плечи человека, иногда ниже, иногда выше. При этом использовались берёзовые или дубовые дрова, либо все вместе. Берёза, кроме того, что является священным деревом, как известно ещё и очень хорошо горит, а дуб является божественным деревом, деревом Перуна, что придаёт похоронному обряду особую значимость и покровительство высших Богов оставившей тело душе. Внутренность крады набивается соломой и ветками, чтобы огонь мог легко воспламениться и поджечь дрова. Рядом с покойником, которого кладут в центр на специальном настиле, либо в настоящей лодке, либо в импровизированной лодке, кладут поминальную еду, необходимые в загробном мире вещи, амулеты и обереги. В погребальный костёр часто клали крылья птиц, чтобы помочь душе взлететь на небо. Судя по многочисленным раскопкам, количество и разнообразие предметов, которые кладут рядом с покойником, различаются в зависимости от племени и места обитания, так что не будем на этом зацикливаться, так как получится очень долго и довольно скучно.

Краду с умершим поджигает жрец или волхв на закате дня. То, что кремация происходит на закате, также очень символично. Во-первых, закат дня, как и закат жизни. Во-вторых, по верованиям древних славян, солнце на ночь уходит в загробный мир и забирает вместе с собой душу умершего человека. В-третьих, считается, что на закате душа может увидеть свет заходящего солнца и понять куда ей держать путь. По периметру костра выкладывалась ограда со снопами сена, которую также поджигали. Есть два варианта объяснения горящей ограды: 1. Так славяне закрывали пламенем тело сгоравшего в костре от взглядов; 2. Горящая ограда была ещё и оградой в сакральном смысле, которая разграничивала мир мёртвых и мир живых, и была аналогом легендарной горящей реки Смородины в ином мире. Так же отмечается, что вместе с телом человека сжигали тела домашних животных и диких — птицу, медведя, зайца и т.д.

Во время сжигания читались специальные ритуальные молитвы и песнопения. Проводились Стравы — пир по умершему, и Тризны — похоронные ритуалы и боевые игрища. После того как огонь прогорит (либо с утра), люди собирали кости и пепел  (хотя, к примеру, северяне не собирали останки, а насыпали сверху холм, на котором устраивали тризну) в глиняный горшок (горшок для еды или в специальную урну) и ставили в специальной «избушке на столбе», импровизированном маленьком домике на высокой палке. В некоторых местах такие постройки называются — Голубец, Голбец, из других источников мы можем узнать, что домик на палке назывался Бдын, а иногда просто — Домовина.

Некоторые описания сего действа опускают упоминание избушек и говорят о том, что сосуд с пеплом ставили просто на столб у дороги. Такие избушки с останками ставились на пути из селения к закату солнца прямо по дороге. В некоторых районах России обычай ставить домики прямо на могилах сохранялся аж до 20 века. Некоторые исследователи, например В. 3. Завитневич, находят и указывают на то, что столбы с урнами ставились и на самом месте сожжения.

(хотя, к примеру, северяне не собирали останки, а насыпали сверху холм, на котором устраивали тризну) в глиняный горшок (горшок для еды или в специальную урну) и ставили в специальной «избушке на столбе», импровизированном маленьком домике на высокой палке. В некоторых местах такие постройки называются — Голубец, Голбец, из других источников мы можем узнать, что домик на палке назывался Бдын, а иногда просто — Домовина.

Некоторые описания сего действа опускают упоминание избушек и говорят о том, что сосуд с пеплом ставили просто на столб у дороги. Такие избушки с останками ставились на пути из селения к закату солнца прямо по дороге. В некоторых районах России обычай ставить домики прямо на могилах сохранялся аж до 20 века. Некоторые исследователи, например В. 3. Завитневич, находят и указывают на то, что столбы с урнами ставились и на самом месте сожжения.

Помещение праха умершего на столбах является данью традициям и поверьям. Так, столбы считались границей между живым и мёртвым миром. Возле этих столбов оставлялась посуда, которая использовалась во время похоронного обряда. Рядом с этими столбами или прямо на столбах, как верили древние славяне, обитали сами души. Чтобы им было удобно и уютно, у домиков с прахом имелась крыша. Даже когда людей стали хоронить в земле (некоторые исследователи относят захоронения в гробах именно к некогда существовавшей традиции помещать прах умерших в деревянные домовины), на кладбищах всё равно ставили столбы с крышами, затем они сменились христианскими крестами, на вершине которых ставились крыши, что можно и сейчас увидеть на старинных кладбищах и могилах, которым не одна сотня или не один десяток лет. Сейчас такой традиции нет, а ставится просто крест.

Домовины на столбах выглядели примерно так: деревянный срубный домик размерами 1.5 на 2 метра. У него была двухскатная крыша с маленьким оконцем. Четвёртой стены в домовине, по видимому, не было и делалось это для того, чтобы приходящие на поминки/поминовения, могли ставить внутрь приношения. Надо признаться, что именно такой способ захоронения принёс современным учёным массу проблем, так как от них практически ничего не осталось. Они сгнивали, разрушались от времени или уничтожались другими народами, которые прибывали на новое место жительства, вытесняли или заменяли коренных жителей. Для них чужие предки казались враждебными, поэтому их просто сносили. Если подземные могилы-захоронения выкапывать вряд ли кто бы стал в силу разных причин, начиная от простой — трудозатратной и заканчивая суеверными, то снести столбы, сжечь или отвезти подальше от селения не представляло никаких проблем.

Столб также может отнести нас к архаичному прошлому наших предков. Ещё до того, как трупы стали сжигать, людей хоронили на деревьях. Такие деревья были прообразом «мирового дерева», которое не только соединяло мир живых и мир мёртвых, Богов, но и выполняло множество других функций, таких как поддержание небесного свода, функции главной оси мироздания и т.д. Позднее, вместо дерева стал использоваться столб, который, по всей видимости, продолжал роль Мирового Дерева. При помощи Мирового Древа (столба) душа  умершего могла подняться вверх в мир мёртвых и спуститься обратно. Стоит также отметить, что одним из мест, по предположениям древних славян, куда отправлялись души после смерти, являлась Луна. Возможно, они считали, что именно там и находится Долина Мёртвых. Вообще, планеты, звёзды, космические тела представлялись древним славянам Богами и душами предков. Так Млечный Путь называли не иначе как «Дорожка умерших, идущих на вечное житьё».

умершего могла подняться вверх в мир мёртвых и спуститься обратно. Стоит также отметить, что одним из мест, по предположениям древних славян, куда отправлялись души после смерти, являлась Луна. Возможно, они считали, что именно там и находится Долина Мёртвых. Вообще, планеты, звёзды, космические тела представлялись древним славянам Богами и душами предков. Так Млечный Путь называли не иначе как «Дорожка умерших, идущих на вечное житьё».

Некоторые из дошедших до нас летописей рассказывают и о других подробностях. Так, к примеру, в летописи, в которой рассказывается, как княгиня Ольга хоронила своего мужа, прямо говорится о том, что в этот день пили очень много мёда (хмельной напиток), совершали тризны, пели специальные песни, и совершали так называемое «бдение», когда в похоронную ночь не ложилось спать большое количество людей. Хотя, вероятно, это могло зависеть от статуса умершего. Над прахом умершего насыпали курган, величина которого также зависела от статуса покойного. При раскопках погребального кострища Чёрной Могилы, археологи обнаружили большой железный котёл, в котором находились пережженные бараньи и птичьи кости, клочья бараньей шерсти, а поверх этого лежала баранья голова. Возле котла были обнаружены два жертвенных ножа, которые назывались скрамасексы. Раскопки в Гнездове рисуют историкам следующую картину этого процесса: после сожжения трупов, резался баран, кости и конечности которого помещали в котёл. Котёл ставили на огнище, а рядом с ним три урны с человеческими останками.

Из других источников можно узнать о таком обряде, как вынос покойного из дома необычным путём. Чаще всего для этого разбирали часть стены, а потом закладывали обратно. Делалось это для того, чтобы душа умершего не смогла найти дорогу домой и не тревожила живых людей. Кладбище считалось не только местом захоронения ушедших людей, но и святилищем. Здесь регулярно проводили обряды, ритуалы и праздники, которые, так или иначе, относились к культу предков. Урну с прахом ставили не только на столб, но и, как говорят находки археологов, в выложенное кольцо из камней. По некоторым предположениям, кольцо из камней — это жертва Перуну, которого люди молили принять душу усопшего в лучший мир. Такие образования из камней, сложенных в круг, где в центре покоится сосуд с прахом, находят во многих курганах и захоронениях древних славян, бывших ещё язычниками.

Ибн Фадлан в своей «Записке» рассказывает о таком способе погребения. Сооружалась ладья, на которой устанавливается шатёр (возможно речь идёт о деревянном срубе), в котором и находится тело покойного, специальным образом обработанное мёдом. Вместе с ним клали различную утварь, украшения, оружие и т.д. Несколько дней люди веселились вокруг этой ладьи, пили хмельные напитки, ели, пели песни. Закалывалось два быка и несколько овец прямо на ладье. Ко всему прочему, стоит сказать, что Ибн Фадлан описывает такую вещь, как выбор жертвы — девушки, которая добровольно соглашается последовать в иной мир вместе с покойным, что являлся человеком очень высокого статуса. Девушка несколько дней веселилась вместе с другими, потом её умертвляли и клали рядом с покойным (возможно, Ибн Фадлан, как и в случае с баней, которую посчитали местом, где люди себя истязают, не всё так понял и принял за кровавый ритуал нечто совсем другое). После это ладью поджигали, а после того как всё прогорело, насыпали сверху большой курган с деревянным столбом на вершине (видимо всё тот же столб Домовина — аналог Мирового Древа).

Однако кремация умерших людей не была единственным способом хоронить покойников. Умерших людей хоронили и в земле. Делали это не в положении спящего человека, а в позе эмбриона. Этот обычай относит нас к верованиям в переселение душ. Человек приходит в этот мир в позе эмбриона в материнском чреве, и закапывается в землю после смерти также в позе эмбриона, чтобы он смог поскорее найти себе новую мать и вновь родиться на свет. Чтобы тело принимало нужную позу, его искусственно связывали. Таким образом, вера в реинкарнацию полагала, что душа не улетала на небо или в мир Богов, долину духов и т.д., а перерождалась в новом теле, создавая, известный нам по индуистским верованиям, круг перерождений. Такой способ погребения предшествовал эпохе трупосожжения и существовал в бронзовом и железном веках. Одни из последних захоронений в форме эмбриона фиксируются VI в. до нашей эры. Уже вслед за этим (некоторые исследователи утверждают, что кремация появилась во II тыс. до нашей эры), пришла форма похорон — кремации и сменилась она следующим способом уже только после крещения Руси.

На смену эмбриональной форме захоронения (и после эпохи трупосожжения) приходит другая форма. Теперь покойников стали хоронить в вытянутом положении, лицом вверх. Таким образом, создавалось представление, что умерший «спит», а его душа в это время отправилась в другое место. Есть несколько находок парных захоронений, где вместе лежат мужчина и женщина, видимо умерший мужичина и женщина, которая пожелала разделить смерть со своим мужем или хозяином. Естественно, что мужчин хоронили в зависимости от их положения в обществе — богато или бедно, воинов с оружием; молодых девушек хоронили скромно с небольшим ассортиментом украшений, так же скромно хоронили пожилых и старых женщин, которые ушли на тот свет в своё время, а вот взрослых женщин, которые были в самом расцвете сил, хоронили с особыми почестями, в богатой одежде, зачастую в подвенечном платье и массой украшений, оберегов, амулетов и различной бытовой и ритуальной утварью. Есть упоминание о том, что в могилу покойному клали верёвочную лестницу, видимо по аналогии с лодкой, при помощи которой душа могла добраться в мир мёртвых. Но это уже более поздний обычай. Если раньше, чтобы перейти в загробный мир, душе необходимо было пересечь реку Смородину, то в более поздней интерпретации загробных похождений, душе нужно было забраться на небо при помощи лестницы. Хотя, если судить по архаичному Мировому Древу, верёвочная лестница может быть откликом более древних верований, чем даже ладья.

Но возвратимся к кремации. Кроме того что прах умерших ставили на столбы, в древней традиции присутствовал и обычай хоронить урну с прахом в земле. Археологи, которые натыкались на такие захоронения, отмечают, что ямы для таких урн чаще всего были овальными и совсем небольшими, размером только для того, чтобы в них поместилась собственно сама урна и несколько вещей. Иногда вместе с урнами клали посуду с едой и питьём — горшки, миски, кружки и т.д., украшения, пряслица, а в некоторых случаях оружие, топоры и другие предметы, что явно говорит о том, что славяне верили — в загробной жизни душе понадобятся все эти вещи и она сможет ими воспользоваться по предназначению. Стоит также отметить, что более богатые вещи находят в могилах, где покоится само тело, а не прах. По видимому, человек, который не превратился в пепел, а выглядел совсем как спящий, заслуживал особого внимания и почитания у живых людей и представлялся входящим в загробный мир точно таким же, как и при жизни, поэтому ему были необходимы те же вещи, что и при жизни. Тело же, которое превратилось в угли и пепел, больше не сохраняло никаких черт некогда живущего человека, а душа представлялась совершенно отдельным существом вряд ли даже похожим на физическое тело, что, соответственно, освобождало её от ряда потребностей, которые были присущи ей при земной жизни.

Оптово-розничный склад «Мир цветов» — искусственные цветы, а также ритуальные и свадебные принадлежности. Заходите на сайт склада искусственных цветов , чтобы ознакомиться с ассортиментом и контактами для связи и заказа.